按:前段时间,美国国会女议员Alexandria Ocasio-Cortez在国会大厦门口受到了男议员Ted Yoho的公然谩骂。几天后,Yoho迫于压力做出道歉,他说道,“我也有妻子,有女儿。”Ocasio-Cortez拒绝了他的道歉。她在一次公开发言中指出,Yoho搬出自己的妻子女儿,不过是对女性的又一次羞辱——他的道歉并非真心,只是荒谬地用妻女作为自己丑陋行为的挡箭牌。

“我也有妻子,有女儿。”这句话离我们一点也不远,可谁也不明白这究竟是什么意思。它是想表达“我不希望我的妻女被如此对待”,还是企图用这个拙劣的幌子博得同情、蒙混过关?又或者说,他其实想告诉面前这个被自己、被厌女文化伤害的女性,“我的生活里也有和你一样的女人,有时我对她们抱有同情,就像现在对你一样,可是我的男子气概绝不允许我这么做——我只能说这么多了,你见好就收吧”?

Yoho的这句话里包含了太多被英国伦敦艺术大学校长格雷森·佩里称为“标准男性”的东西。比如说,我们经常听到男人批评女人“情绪化”“没逻辑”“不讲道理”,而Yoho的发言倒是“毫无逻辑”的最佳例证,他提起妻女的态度就和一些在公开交谈时标榜自己女性主义立场的虚伪男人一样——不过是把女人、女性主义当作自己的身价砝码。

有人会说,这是Yoho个人品行的问题。但佩里在《男性的衰落》中指出,对个体身份的坚持正是标准男性的问题所在:他们把成就归功于个体的努力,看不见自己从“白人中产异性恋男性”这个群体身份中获得的好处,而当个体展现出不好的一面时,他们又决不承认这是标准男性有毒群体文化的后果。

佩里在书中辛辣地批判了“标准男性”对其他群体的“他者化”,其中也包括这些佼佼者对底层同性的压抑。在他看来,“标准男性的特殊之处就在:很大程度上,他们就是标准本身。”他们用自己的标准塑造了“正确”“恰当”,世界按他们的规则运行,无怪乎其他人在他们眼里要么是不达标的,要么太过危险。

今天,仍旧有许多男性把女性主义看作对自身“天然权利”的威胁与挑战,但正如佩里指出的那样,现实中的大多数受到男子气概的拖累,只有极少数的人才能活在“标准男性”平滑无皱的世界里,与其红脖子红脸地维护男子气概,不如主动去放开它,“当他们不再‘标准’,他们就不再隐没于标准之中,对情绪愈加敏锐,对感情愈加投入,人际关系因而愈加融洽——这就是幸福的真谛。”

经浦睿文化授权,界面文化(ID: Booksandfun)从《男性的衰落》中摘编了佩里有关“标准男性”与男子气概的一些讨论,以期与读者共飨。

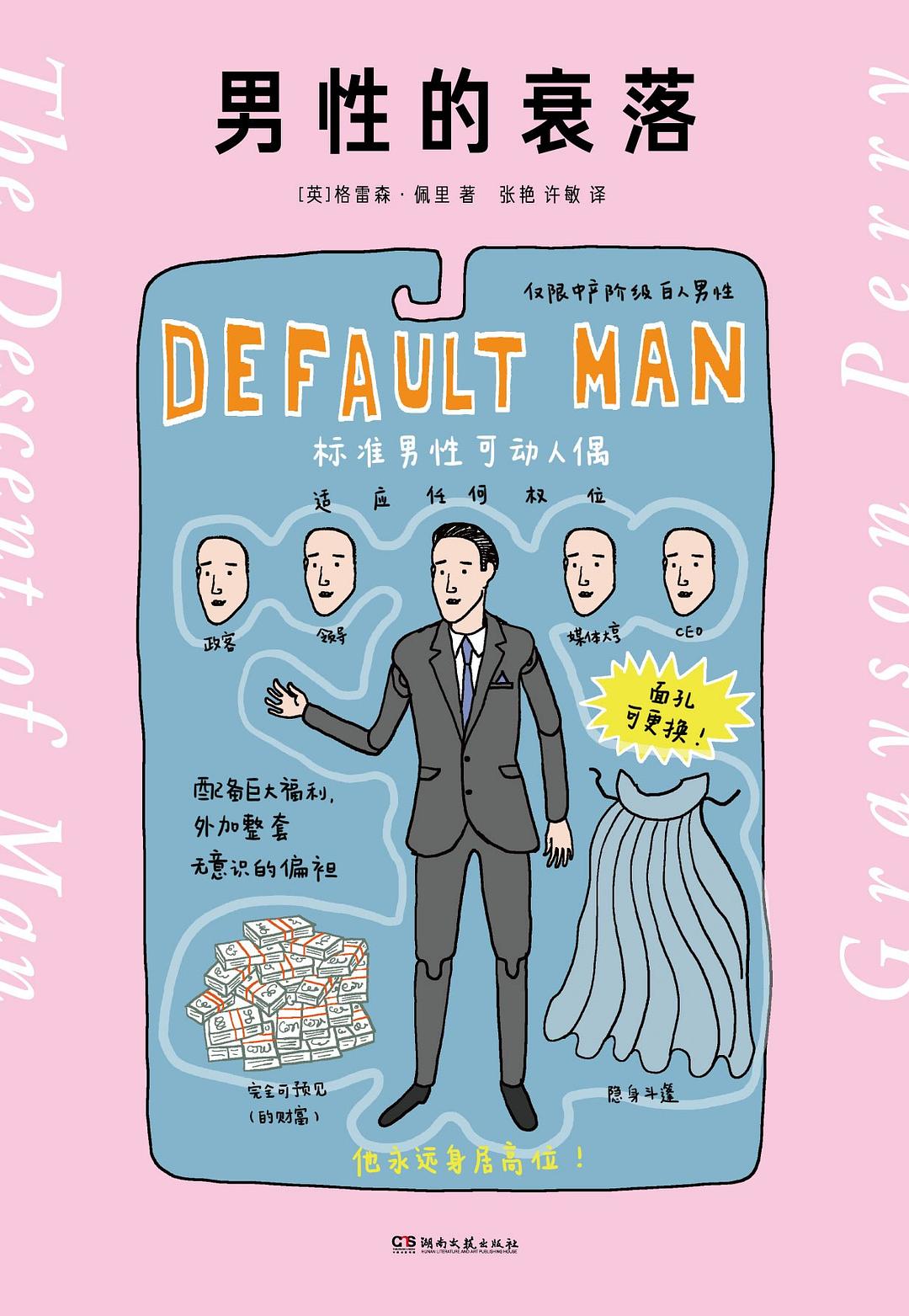

[英] 格雷森·佩里 著 张艳、许敏 译

浦睿文化|湖南文艺出版社 2020-6

《和鱼聊一聊水的事》

文 | [英] 格雷森·佩里 译 | 张艳 许敏

沿着泰晤士河划船上行,你会来到河流弯道,看见一栋栋巨大的图腾高耸入云。大块石料被凿成阳具形状。这些奇妙的文化产物来自一个了不起的群体。我们身边都有人来自这一有权有势的群体,但我们极少(甚至从来没有)意识到,他们坐拥权力恰恰因为他们是这特殊群体的一员。

在我看来,我们需要进一步审视这个群体。他们只占总人口的一小部分。在英国,他们大约占总人口的百分之十;从世界范围看,或许连百分之一都不到。借用人们对紫杉行动的经典评价:他们散布在人群之间,藏匿在我们眼前。我对他们感兴趣,是因为他们手握英国乃至西方世界绝大部分权力,却堂而皇之,无人质疑。

他们占据社会金字塔顶端,有心或无意地将自身价值观和偏好强加给其他人。他们脖子上挂着五彩斑斓的阳具形编织物,在政府(百分之七十七的成员)和会议室(富时指数公司百分之七十九的主管、百分之九十二的常务董事)里充当主力军。

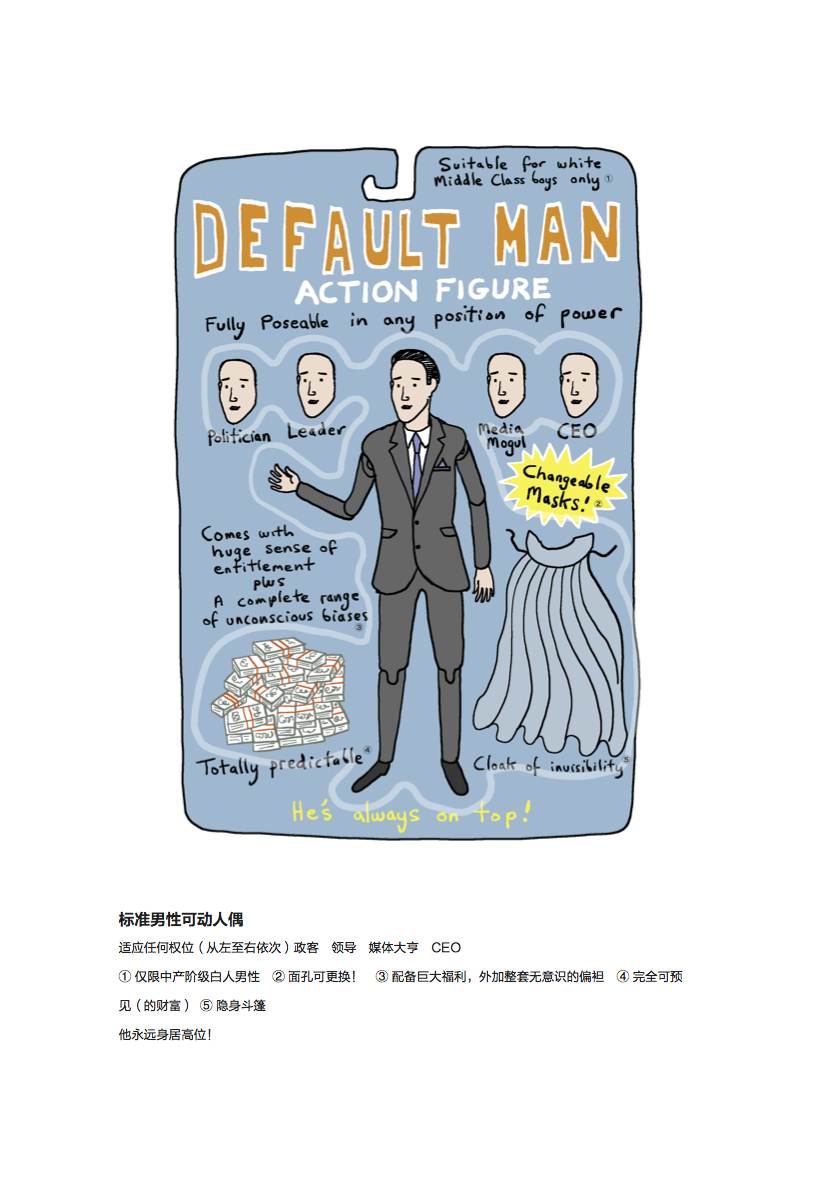

毫无疑问,他们就是白人中产阶级异性恋男性,通常是中年人。自古以来,该群体能取得过高的影响力,和其中每一个身份都有关系。我努力想找一个词,既能代表这个群体,又朗朗上口,不会让书页间充斥“白中产中年异男”那样乱码似的缩写。“白色元点”值得考虑,但我最终决定称这类人为“标准男性”。我喜欢“标准”这个词,因为它不仅代表“不做更改下的默认状态”,还与我即将谈到的某群体在某些方面比较契合,比如“拖欠”和“逃避”。

你可能会觉得,如今英国进入二十一世纪,讲求政治正确,情况已大有改观。但不知怎的,伟大的白人男性雄风不减,继续霸占社会上位高权重、收入丰厚的角色。他们拥有出色的教育背景,举止得体,自信迷人,性吸引力强(我喜欢管这叫“有钱”),轻易将权力纳入囊中。当然了,他们能拥有那些特质,主要靠的是先天身份,而不是后天成就。约翰·斯凯尔兹在自己的博客“管他呢”上写道,做一个白人直男,就像在玩“人生”这款电脑游戏时,将难度调到了“简单”。标准男性就是权力的化身。

无可否认,我在很多方面都符合标准男性的条件。但我觉得,自己出身工人家庭,从事艺术工作,又身为异装癖,所以能在文化认同上与权力之塔保持足够的距离,能从另一个角度观察它。

一谈到身份认同,我们很容易立刻联想到与标准格格不入的人,或者说不同寻常的人、特殊的人。标准男性的特殊之处就在:很大程度上,他们就是标准本身。

不知为什么,他们的世界观、社会观都与主流叙事话语高度重合,非常容易混淆。我们无法将他们的思维和感受从“恰当、正确”的社会观念中割裂开来。这就像过去,用上流社会口音、标准发音或 BBC 腔说话的人坚持说他们没有口音,只有北方人和穷人才有口音。我们的一呼一吸都在标准男性的世界里:难怪他们能取得成功,社会很大程度上就在按他们的规则运作。标准男性的世界观被植入政府、媒体以及商业运作,令社会内部出现偏袒(有时明显,有时相当微妙),从而有利于标准男性的性别、种族和阶级。标准男性推崇利润、效率、自主和志向等务实的目标,将它们置于社会凝聚力、生活质量、文化生活及幸福指数等情感层面的成就之上。父权制几个世纪的改造,令社会已适应并偏好中产阶级男性的视角。要想促进社会平等,就必须将标准男性的思想意识从社会内部分割开来,加入其他相互竞争的视角,从而建立一个公平的世界。

单个标准男性永远不会承认,也无法完全意识到,对他所在的群体来说,这一身份带来了多少益处。当然了,标准男性身为这伟大的资本主义体制的缔造者,是作为个体存在的。

对个体身份的坚持正是问题的核心。身为“个体”意味着他们取得的一切成就,都源于自身努力。我和金融界几位顶级成功人士交流过,每一次,他们都将自己描述为特立独行、与主流背道而驰的人。他们是不受限制的个体,因此颇能意识到自己打破了什么界限,却意识不到有些界限会将其他人拒之门外。他们认为,得到这份工作是因为自己够出色,而不是因为自己是标准男性,因此在其他标准男性眼里更出色。如果他们做了坏事,那也是个人责任,和他们的性别、种族或阶级无关。如果标准男性犯了罪,绝不是因为,这样说吧,欺诈或性骚扰是他所在群体的通病(咳咳),而是因为他个人品行不端。如果标准男性表现得情绪化,是因为他是个“感情充沛的人”,而一旦这个人是女人,人们往往将这种表现归咎于性别。标准男性不仅看上去中性无色,给人感觉中性无色,他们甚至就是中性无色本身,拥有中性无色的特质。但真实情况永远是,标准男性会打扮成中性无色的样子,骨子里不一定就是如此。

一谈到身份认同,我们通常想到坐轮椅的黑人穆斯林女同性恋这类群体。这是因为,人们似乎只在身份认同受到挑战或威胁时,才将它作为议题提上日程。若我们的身份认同不会带来任何麻烦,我们就不会去关注它;若我们不得已因性别、种族或阶级而遭受不快,往往意味着体制内存在偏见。我们的老牌标准男性极少受到存在层面的威胁。他们无忧无虑,从来不需要主动为自己争取权利、捍卫领地。几千年来,男性力量影响着我们生长的社会,塑造了一个有利于标准男性的体制,并使所有人相信,这个体制是自然而普遍的事实。可事实恰恰相反。问题就在,很多男人自以为完全理性,却没有意识到自己那套行事准则正好是高度利己的。

标准男性将自己作为参照点,用以评判其他人的价值观和文化。或许他们自己都没发现,他们把自身当成了身份认同坐标的零度经线。

标准男性按照自己的形象锻造社会,时至今日,甚至影响了其余群体的观念和感受。这些群体接受了他们的价值观,因为那些观点就来自我们的长辈、教育体系、政府和媒体。在塑造我们内心的想法方面,标准男性的办法不计其数。我们努力想达成的、理想化的自我形象,都被他们一手塑造,以符合他们的需求。我们脑中都有一个男子气概部,里面有个办公室,塞满标准男性,他们不断往我们的潜意识里输送信息。标准男性赞扬的东西就一定好,批判的东西就一定坏。于是最后,一些人开始厌恶自己,只因脑中的标准男性斥责他们是女人、同性恋、黑人、蠢蛋或野人。

标准男性的身份认同无孔不入的原因,也在于它巧妙地将自己伪装成了“正常”,而“正常”和“自然”一样,都是危险的词汇,常常是仇恨和偏见的根源。少数群体受到压迫,就经常被“你这样子不正常”的句子公然指责。此类攻击背后的思维方式,也在塑造我们最传统的日常生活模式。我们要持续关注看似微小的不公,原因在于,消灭这些习以为常的干扰,就像关掉一台嗡嗡作响的排气扇,我们可能会发现,生活就此愉悦多了。

劳拉·马尔维在一九七五年发表的论文《视觉快感和叙事电影》(Visual Pleasure and Narrative Cinema)中提出“男性凝视”一词。她在文中写道,电影镜头的凝视方法,反映了异性恋男导演的视角。(现在亦如此,二〇一五年,好莱坞电影二百五十强里只有百分之七出自女导演之手,百分之二出于女摄影师之手。)

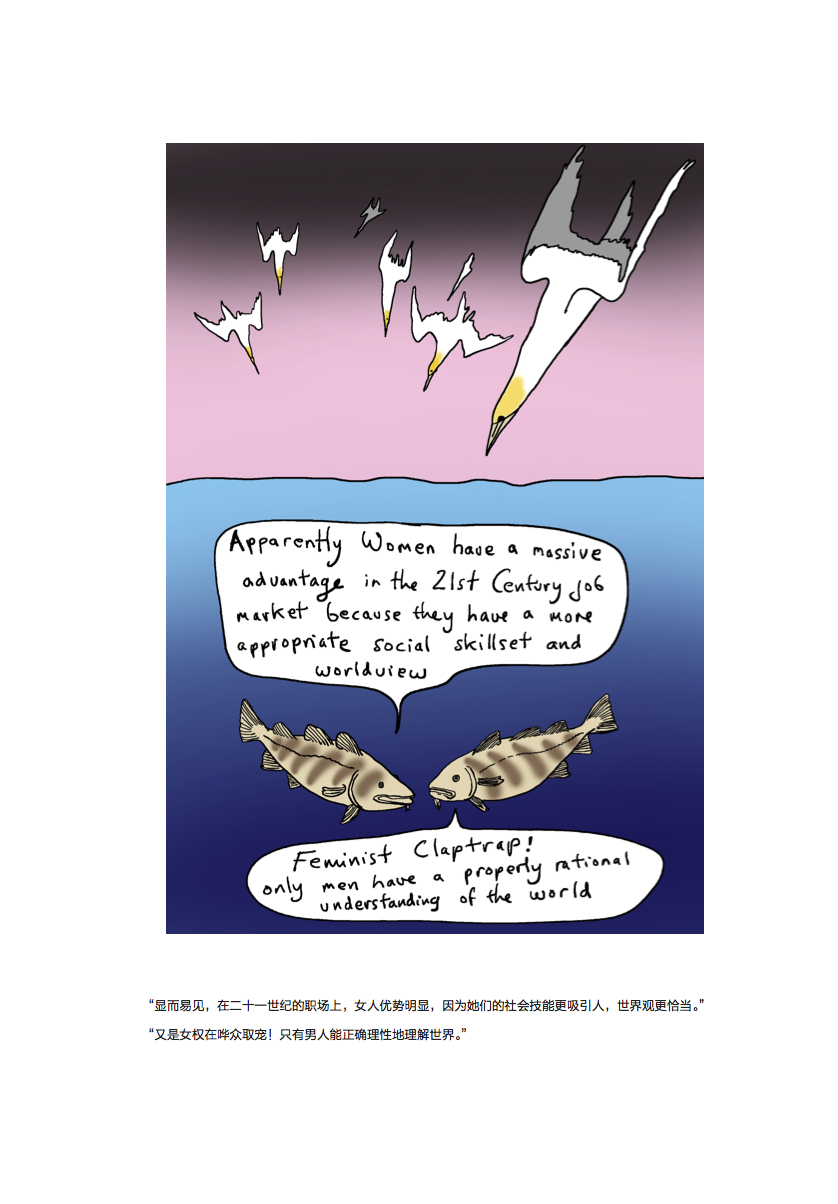

标准男性凝视不仅掌控影视界,还像《指环王》中的索隆之眼一样凝视着整个社会,将其他身份群体都他者化。二十世纪七十年代晚期至八十年代早期,我在艺术学院读书。当时女性主义者的口号之一便是“客观视角就是男性的主观视角”。这句话巧妙而精简,诠释了男性力量如何嵌入日常用语,从底层辐射影响力。男人(尤其是标准男性)的视角有失偏颇,高度情绪化,却莫名被他们自己标榜为“理性”,更顾全大局,更适合帮助伴侣“冷静情绪”。人们似乎依旧普遍相信男人是理性的,而女人横竖就是控制不好情绪。网站“日常性别歧视集合” 的某位记者在一篇带恶搞标题的文章中提到,有同事使用“女士逻辑”一词,以表达对女人观点及感受的不屑。

长期以来,标准男性统治了大半世界。他们做出的贡献不少,但是时候让出统治地位了。我相信,政权构成多元化只会令社会更美好。女人和少数族裔能带来相当不同的生活经验,对决策产生影响。

情况在变化。女性主义者的言论在进一步渗入主流话语权。越来越多的人开始关注平等。甚至男人也开始思考,若让女人拥有同等机会,世界兴许能更加美好。

标准男性长期统治的局面开始动摇,但进展缓慢。全球范围内,政治正确已从“疯话”演变为常识。人们谈论平等时,不能再有危机感,而要认识到它的必要性,轻松自如地去面对。我们要重新构建男子气概,才能让男人适应平等社会。有人会争论说,男子气概骨子里就包含统治的冲动,必然与现代思想及其构建的公平社会相违。或许男子气概本质上就是有不民主的一面。男人需要审视,他们的性别力量遭遇最严重的衰退到底是因为什么,再询问自己,这衰退与构建和谐的现代社会有什么关联。

在性别平等的世界中,男人也许能潜移默化培养出良好的习惯。他们有机会认识到,自己在职场或家庭都受到了不良世界观的阻挠,这种世界观不仅歧视他人,还限制男人自己活得圆满。他们如果明白自己的信念和动机不过是主观情感,或许能更好地理解它们,提升工作效率,增加幸福指数。

标准男性的日子所剩无几了。现在看来,他们的很多习惯往好了说叫老派守旧,往糟了说就可能是迂腐、危险甚至违法。他们肩扛一堆历史遗留的无益习惯与观念:肾上腺素上瘾、势利眼、情绪便秘、渴望确定性,以及过分强烈的权力意识。事实证明,这些习惯与观念会危害社会,也会阻碍可怜的标准男性实现人生价值。

在我眼里,撕去标准男性身份,对标准男性自己也有好处。这个群体不再需要永远“正确”或掌控局面,过去这种压力增加了得心脏病的风险。他们能生活在一个人人平等的世界,不再是关注的焦点,服装款式会有更多选择,也能让他人承担罪责,自己偷着乐。或许真正的好处是,当他们不再“标准”,他们就不再隐没于标准之中,对情绪愈加敏锐,对感情愈加投入,人际关系因而愈加融洽——这就是幸福的真谛,对吧?

妇女解放运动经历过挫折感最强的事,就是试图向男人(特别是白人男性)框定、描述男性特质和白人特质。白人男性势力成为参考资料的后果之一,便是他们将自己的身份中性化,并以此衡量他人。而女性主义者和民权运动者让白人男性“显形”,不再作为中性存在。他们将标准的统治群体同样他者化,白人男性当然不喜欢这样。这种显形的感觉,把白人男性提到受害者的位置,即本属于受压迫群体的位置。父权制察觉自己的地位摇摇欲坠,向平等跌落,就开始高声疾呼,仿佛自己地位下降过分,已经低于那些依然受其压迫的群体。男人感觉自己像被拖到女校长面前狠揍了一顿,太不公平。他们意识不到自己拥有的种种特权,将女性主义视作对自己身份认同的攻击,而非对平等的呼唤。男权群体现在的行动方向,用心理医生的话说就是:加害者扮成受害者。

男人在潜意识中不断提醒自己生而掌权。在著作《男人与男性主义研究》(The Study of Men and Masculinity)中,大卫·布赫宾德谈到阴茎就像一张彩票,自带中大奖的机会。长了一根阴茎,就有机会赢得权位;还有暗示说,就算赢不来头奖,还有数百万个小奖在等你。而真相是,只有少数男人会中大奖:中奖梦能兜售给所有人,但男子气概的大奖只能落入少数特权人士的口袋。许多男人熟知男性统治的叙事话语,却活在挫折与奴役之中。难怪他们会愤怒。有些男人社会经济地位较低,在政治及文化领域权力有限,确实倾向在更原始、更强调体力的地方寻求权力,比如肌肉力量、音量大小、暴力行为或在公共场合大笔消费。长一根阴茎,就像有张虚幻的奖券在你面前晃荡。它象征了天经地义的权力、尊重和自尊。那些受到过男子气概的拒绝和承诺、深感无力的男人,可以从他们认为的低等人中榨出一点尊重。低等人即达不到特定男性标准的人、不符合男性模式的人,还有就是:女人。

很显然,大多数男人不是随意发泄暴力倾向的恶棍,就算是恶棍,大多数时间里他们也举止文明,却藏不住自己对高人一等的渴望。无论什么行业,男人都会在言语间进行王牌对决,我把它叫作“狗儿互闻底细的谈话”。一位三十岁的男士参加中产阶级下层的婚礼时,会询问同伴开什么车来;艺术家会互问:“你在哪里办展?”;骑手在路上相遇,会顺口问:“骑了很久吗?”这些问题都暗含挑战:你有多成功,多有钱?你活得有多正派?身体有多健康?

现代男性永远处在危机之中,是不是因为他们本能地想高人一等,而背离了现代社会自启蒙运动以来的核心理念:人生而平等?如果真是这样,那就麻烦了。

男子气概深陷危机早已不是新鲜的论调。在历史长河中,普世的男性形象曾多次遭到质疑,并做出相应改变。第一次世界大战期间,大量士兵患上弹震症,心理界不得不重新评估“男人天生拥有情绪弹性”这一理念。在那之前,工业革命爆发,机械崛起,有人担心白人男性体质会渐弱。两百年后,机械工业衰落,工人又陷入同样的焦虑。甚至更早时,在十七世纪,男性主义的理念就因英国内战以及资本主义、殖民主义、早期妇女解放运动的发展而遭受打击。或许可以说,这里有一条规律:男子气概的理念常常与人类文明中的社会与科技的进步相冲突。男子气概似乎注定属于过去——只是时间长短不同而已。

那么,男人将何去何从?我认识的很多男人都说自己是女性主义者,但出于大男子的愤世嫉俗观,我有时觉得,女性主义和其他政见一样,只不过让男人有机会证明自己是对的。如能借此贬低其他男人,就更具诱惑力了。男人喜欢被当成领导,而在当下,女人可能最不需要这一点。记者海伦·路易斯在《卫报》中写道,男人想当女性主义者很简单:拿起一块抹布就行了。

书摘部分节选自格雷森·佩里《衰落的男性》,经浦睿文化授权刊载,刊载时有删节。