很多人都知道,欧洲在经历了漫长的中世纪后迎来了文艺复兴的曙光,但很多人不知道的是,黑死病在此过程中起到了促进作用。实际上,黑死病的爆发加速了东罗马帝国的崩溃,并从根本上动摇了教会的绝对权威。自此,被宗教桎梏的中世纪人民开始走向人性的解放。

从14世纪开始大爆发一直到17世纪后期,黑死病一直是笼罩在欧洲人头顶的巨大阴云。而走在时代前面、率先觉醒的文艺复兴巨人们目睹着瘟疫横行、满目疮痍的社会景象,从艺术角度为欧洲历史做出了重要注脚。

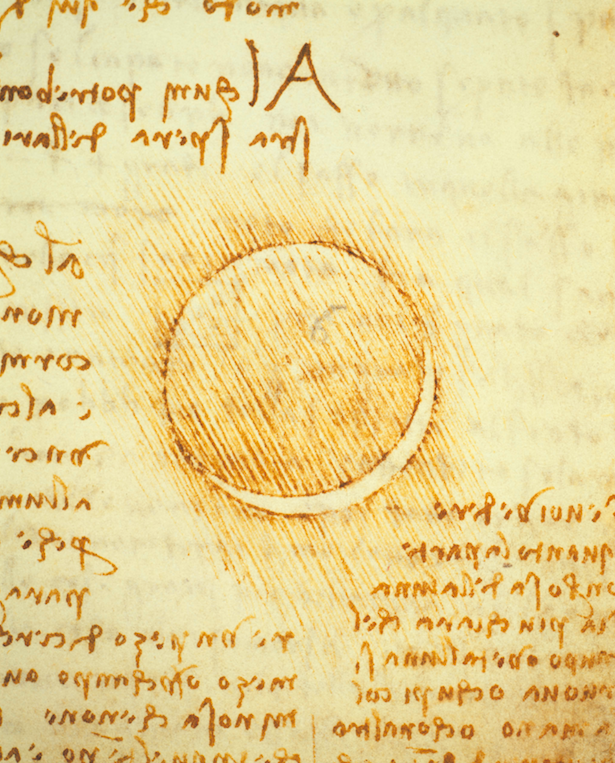

在达·芬奇生活的年代,黑死病在欧洲的大范围传播已经过去,但小范围的流行仍时有发生。1479年,黑死病突然爆发于佛罗伦萨,不过疫情持续数周便平息了。1485年,瘟疫又来到了达·芬奇生活的米兰。同年,天空出现异象,人们目睹了日全食的发生。两大自然事件让人们陷入深深的恐慌。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《达·芬奇》

也正是在此期间,达·芬奇创作了《岩间圣母》。此前以圣母子为题材的作品,其背景或是祭坛,或是室内空间,或是空旷的室外。让圣母子身处幽幽的岩洞之中,还是历史上头一次。这与世隔绝的环境设定,或许反映了当时的世人想要寻求庇护的愿望。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《达·芬奇》

同一时期,达·芬奇还画下一系列风格怪异的寓言式草图。一幅名为《妒忌与恶念》的作品暗示了瘟疫造成的道德危机:妒忌被表现为一个瘦削衰老却拥有年轻面容的老妇。她骑在被表现为骷髅的死神身上,身后背着武器,手里握着装满鲜花、沙子、蝎子、蟾蜍和其他毒物的花瓶。而《愉悦与痛苦》则表现了生长于同一躯体的两个人,象征着愉悦与痛苦形影相随。其中,“痛苦”是留着胡须的老人,“愉悦”则被表现为留着长发的年轻人。达·芬奇在手稿中写道:“愉悦与痛苦是双胞胎,他们历来密不可分。”

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《达·芬奇》

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《达·芬奇》

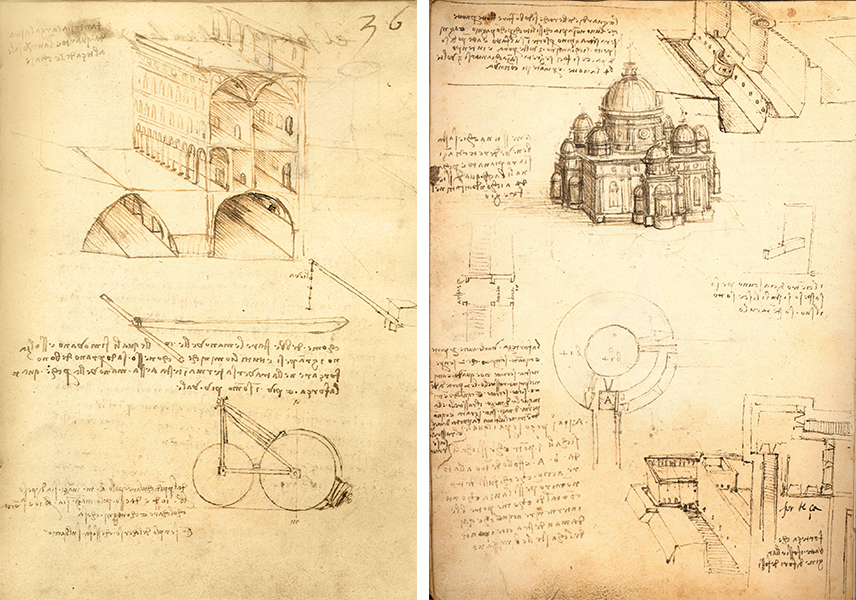

被疾病和恐慌笼罩的米兰城一片混乱。正是在这种情况下,达·芬奇设计了理想城。这座城市不仅布局合理,发展繁荣,还有着完善的公共设备。这并非只是一份宏观的蓝图,达·芬奇如做解剖般地在手稿中画出了这座城市的方方面面:豪华宫殿、公共空间、私人住宅、城市交通网络、公共卫生系统……甚至还有带有通气孔的马厩。在这种理想的城市,人们会安居乐业,远离疾病和痛苦的侵扰。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《达·芬奇》

“画圣”拉斐尔曾创作过一幅《瘟疫》,用来表达他对这场肆虐的疾病的感受。不过,这件作品已经不存,我们现在只能看到艺术家马可安东尼奥·雷蒙迪的仿作。作品取材于维吉尔史诗《埃涅阿斯纪》,该诗讲述了英雄埃涅阿斯在特洛伊战争后逃往意大利的故事。在诗的第三卷,特洛伊人建造了一座城市,但却遭受了一场可怕的瘟疫,人和动物皆在一年内死亡。画面即表现了瘟疫来袭的时刻:画面左边远景表现了躺在病床上的垂死之人,近景的两边则分别是生病的牛羊和因疾病饱受折磨的人类。其中,一个幼儿并不知道自己的母亲已经死去,他守在母亲的身旁不愿离开。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《拉斐尔》

当时间推移到文艺复兴后期的巴洛克时代,黑死病对意大利艺术家的影响仍然存在。巴洛克现实主义绘画大师米开朗基罗·梅里西更被人所熟知的名字是卡拉瓦乔——一个原本是地名的名称。他为何叫这个名字?有些意大利人会以出生地为代称,但卡拉瓦乔的出生地是米兰,并不是卡拉瓦乔镇。实际上,他是在六岁的时候搬到卡拉瓦乔镇的——为了躲避瘟疫。不过,疾病并没有放过这一家人,他的父亲和爷爷还是在次年因染病而在同一天里去世。于是,身为长子的卡拉瓦乔很早便开始在绘画作坊中做学徒,替母亲分担家庭的重担。童年的经历或许为他日后创作的作品中的残酷和阴暗定下了基调,与此同时,他对底层劳动人民的遭遇始终保持着深切的同情。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《卡拉瓦乔》

在整个欧洲范围内肆虐的黑死病,影响当然远不止在意大利。希罗尼穆斯·博斯是北欧艺术家中对黑死病较早做出反应的人。在疾病造成的各种连锁灾难中,他识破了天主教会的伪善,也描画了最真实的人性。他常常在画作中描绘人类的各种缺点,并以宗教故事和寓言的形式表现出来。在《干草车》三联画中,人们哄抢着上帝慷慨赐予的干草,为此不惜争夺、杀戮和欺骗;在《快乐之园》的“音乐地狱”中,赌博、谎言、贪吃和懒惰等人性缺点被尽数表现,失去信仰的人们遭受着无尽的惩罚。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《博斯》

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《博斯》

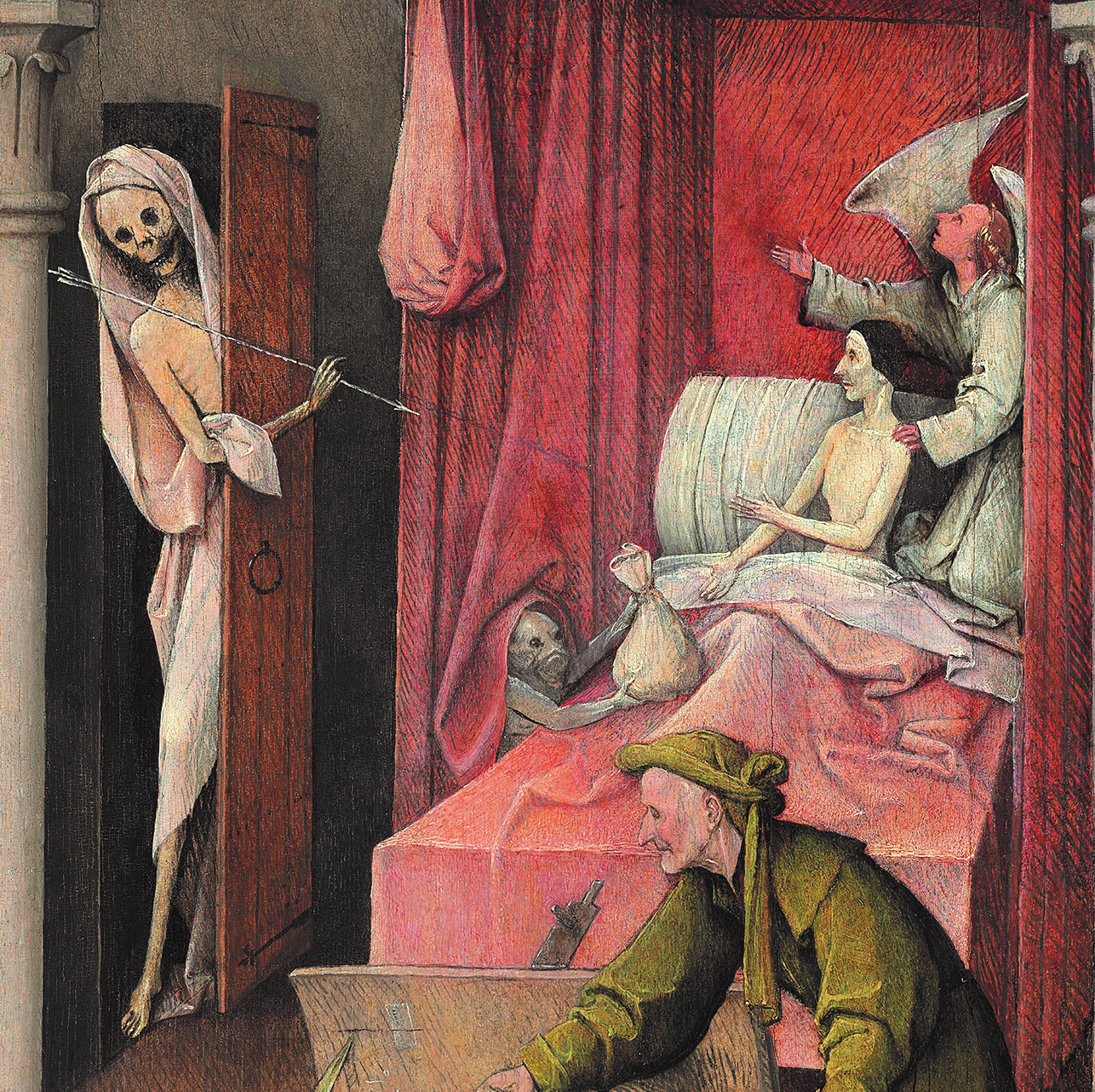

人们如何才能得到救赎?恐怕只有死亡。他的画作中经常出现猫头鹰的形象,而后者是死亡的象征;他也常常描绘死亡的场景,连守护天使都无法阻挡死神手中的利箭。

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《博斯》

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《博斯》

图源:“欧洲文艺复兴大师”书系之《博斯》

博斯的画中还经常出现鸟头人身的形象。除了具有一定的寓言性,这似乎受到了当时流行的防护装备的影响。在中世纪和文艺复兴早期,为了防止黑死病和麻风病等疾病的传播,有条件的人们也会采取一定的防护措施,戴鸟喙状的口罩就是其中的一种。长长的鸟嘴里存放着草药和香料,草药被认为可以阻止病毒的传播,而香料则能够掩盖死尸的气味。

“欧洲文艺复兴大师”书系之《博斯》

我们不知道博斯是因何去世的,但有一种说法称,博斯死于一场瘟疫。