文|橙雨伞公益

这熟悉的一套言辞,直让人想起军训时愤怒的教官,或者是驾校训练场上恨铁不成钢的教练,太有“内爹味儿”了。

向来主打“耿直人设”的黄子韬又登上了热搜。

过程是这样的:在综艺节目《创造营2020》中,一组队伍表演完后,大张伟回头问其他选手还有没有要上台挑战的,宋茜也直言这是最后一次坐上成团首发位的机会了。

眼见只有寥寥几位训练生选择挑战,黄子韬怒而起身,让到现在为止不曾举过手的人举一下手,得到反馈后,再次提问为什么。

选手刘念说自己很胆小;选手张艺凡则称,觉得自己才不配位,不敢参赛。

因为过度紧张,两人甚至连话都没说完整,就在镜头前哽咽着留下了眼泪。

这种露怯的态度引发了黄子韬的不满,他当场发飙,还贡献了热搜金句:“能行就行,不行就走!”

在发言前,黄子韬看到两位哭哭啼啼的女生,他的愤怒值可能已经在短时间内迅速飙升了,否则也不会以“你知道我为什么那么烦吗”来开头。

那黄子韬,你知道我为什么那么烦你吗?

“爹系”评委,大可不必

黄子韬的发言并不长,但可谓咄咄逼人。

首先让我不满的是他的肢体语言。

他一手拿着话筒,另一只手一直在随着他情绪的推动上下起伏、指指点点。这个动作让我想起了小学爱数落人的班主任——他们好像恨不得手指就是教棒,能戳戳各位小朋友“不开窍”的脑袋,点石化金。

而他的表情也更是“严厉”:眼神凌厉,嘴巴微张,爱豆必修的表情管理逐渐失控。

最后,再回顾一下黄子韬的话术和语气:“给你们这个舞台,不是让你们表达情绪,来哭的。能行就行,不行就走!”

他也许是想告诉女孩们,竞技是残酷的,所以要珍惜表演的机会,尊重舞台和对手,好好表现自己——

听起来非常有道理,但却凌驾在被批者的感受之上,缺乏最重要的同理心。

而且,所谓的“严厉”绝不代表着连骂带吼。

“……来了以后还不举手,上来以后还哭!你告诉我你们来干什么的,前面那么多人给你们做了榜样,还不出来!”

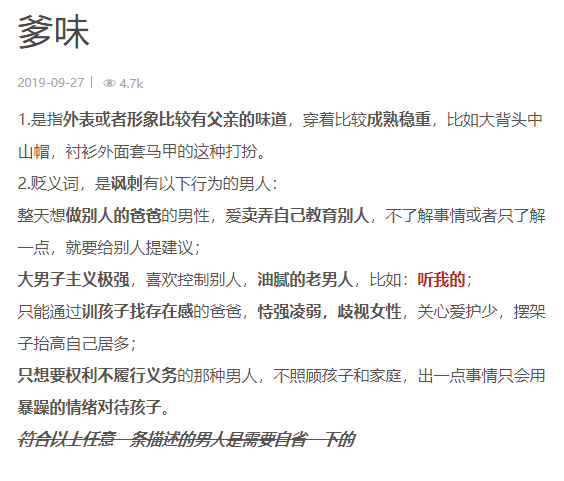

这熟悉的一套言辞,直让人想起军训时愤怒的教官,或者是驾校训练场上恨铁不成钢的教练,太有“内爹味儿”了。

图/小鸡词典

更何况,这些女孩也绝不像他说的“只能比胆小”“只会哭”那么不堪。而导师的作用,也不应是用mansplaining(编者注:以居高临下的说教姿态向他人解释,且认定对方所知甚少)的口吻去质疑、批评、诘问舞台之外的个人情绪。

在他滔滔不绝地批评的时候,镜头曾经切换到选手席,女孩们全都神情凝重,被针对的几位女孩更是极度不安。

毫无疑问,黄子韬“镇住场子”了,但这一基于不平等地位的镇压行为,让人相当难接受。

让我们再看看其他导师的做法:

黄子韬说完以后,毛不易赶紧出来圆场。他鼓励学员们要抓住有限的机会,在选择之前不要瞻前顾后,因为迟早也是要登台的,所以过多的纠结没有太大必要。如果错过了机会,最终只能抱憾离开舞台,这样是比较可惜的。

导师毛不易

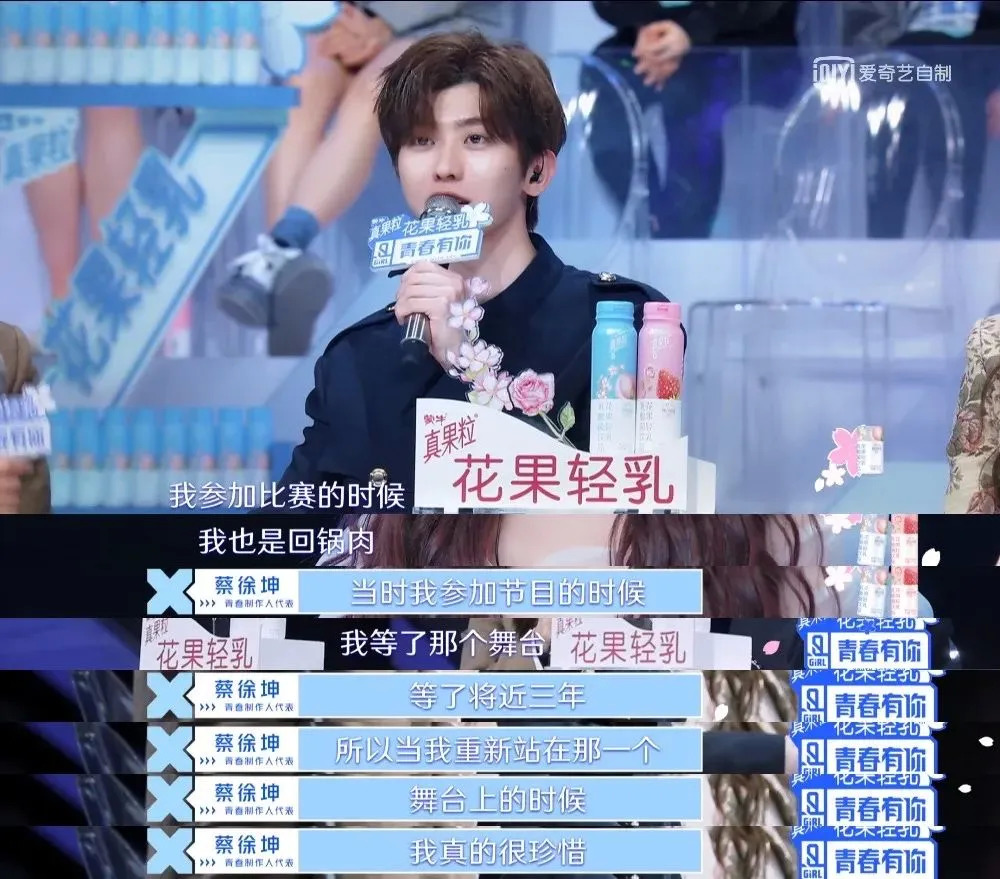

在同类型综艺《青春有你2》中,蔡徐坤也遇见了同样的状况。在他问出有没有人想battle后,选手们又敢又怕,有几位犹犹豫豫地举了手。蔡徐坤把battle的机会给了许佳琪,因为“机会只留给第一个举手的人”。在这之后,越来越多的选手愿意举手。

蔡徐坤在《青春有你2》

上述两位想表达的意思或许和黄子韬一样,但前后对比一下,就差距立现了。

别给“爹味式教育”开脱

在相关微博的评论区里,还有不少人认同了黄子韬的做法。

总结一下,大概有如下理由:首先,在黄子韬开口之前,张艺凡她们就哭了,令人莫名其妙。何况是她们自己胆怯,一而再再而三地退缩,才导致评委们一直在问有没有选手没有举手挑战。

再者,既然她们选择了进娱乐圈,就应该拥有强大的心脏,这样畏缩的台风和紧张的心态根本在圈内无法生存。

这几点强调的是,女孩们掉眼泪的错不在黄子韬。

可是,我们非要接受这种“打击式教育”吗?

撇开节目中的争议不谈,生活中不少人对“哭”这一点的态度,就让我蛮不舒服的。

每个人的情绪敏感点不同,泪点高低也各有差异,有时候难免突然激动,忍不住就掉眼泪了。这只是一种自然而然的生理反应,并不能作为对当事人勇气、性格、才能的评价标准。

但在生活中,我们往往会碰到以下回应:

如果恰好是男孩子爱哭,会被贴上“爱哭包”、“像个女孩”等类似标签,如果是女孩子是爱哭,可能会得到“矫情”、“任性”、“作”之类的评价。

我曾经听过的还有:“怎么又哭啊,有完没完?”“多大点儿事儿啊,就知道哭!”

先夸大事实,给别人贴上“爱哭”的标签,然后否定这种情绪抒发的方式,认为“哭”就等同于脆弱、没能力、不会解决问题。这样一套连环招,彻底污名化了“哭”这一行为。

更令人窒息的是,这些拿哭来贬低他人的人,往往不能给出什么建设性的意见。就像网友们吐槽黄子韬那样,他虽然指出了练习生们存在的问题,但却不能做出正确的引导,以及具体、可落实的建议帮到她们,就显得极为糟糕。

我们的文化里,一直在强调“严师出高徒”,在很多家庭中,家长们也遵从了“慈父严母”式的配置。

我们中的很多人,从小到大都在有威压的班主任、“严父”支配下的恐惧中成长。早恋了、成绩退步了……只要违背了长辈们的意愿,都可能遭受“棍棒教育”。

图/《狗十三》

在这种不平等的关系中,掌握权力的人通常会采取嘶吼、打骂、威胁等简单粗暴的教育方式,等到他们情绪爆发完了,可能又会转而给你一些安慰,说点“为你好”等“漂亮”的场面话来体现他们的“情商”——让你不至于太反感他们。

而他们的逻辑也可能难以自洽,充满刻板印象,采取双重标准。

例如,黄子韬不允许学员在舞台上哭,随意宣泄情绪,可他自己不也是在发泄吗?观众、其他选手和导师在内的所有人,为什么要被迫围观,为他买单呢?

如果“教育者”本身认为自己高人一等,打着“为你好”的旗号,但零共情又缺乏令人信服的专业素养支撑,让整个交流都变成反复确认自身“权威感”的过程,那这还是在对话,而不是在精神控制吗?

图/《血观音》

另外,既然这套“为你好”的逻辑是屡试不爽的万金油,那下次在遇到类似情况的时候,我们能否也能粗暴地回敬几句而不受批评,“给你这个评委的位置,不是让你表达情绪,来吼的。能行就行,不行就走!”

毕竟,这样也是在让你进步、吸收到不同观点,“为你好”呢。