作者:毕亚军

【一个小故事,改变了他的人生轨迹】

生于1938年的叶焕荣在东莞度过童年,上世纪40年代末期因家财散尽,举家迁移香港。1959年,完成基础学业后,21岁的他身揣10英镑,从香港到了伦敦。

在英国,叶焕荣做过洗碗工,每天工作十几个小时。从艰苦与勤劳中成长的叶焕荣,认为勤劳是成功的必要条件,但他更强调智慧对于成功的重要性。

“几千年以来,中国文化都让人勤劳,不要投机取巧。我说不是。很多事情,策略方法不同效果就不同,而且有规律可循,有巧可取,我们要多思考。”他说。

无论做什么行业,多观察、多学习、多思考,从方方面面寻找机会和灵感来提升自己,是叶焕荣最重视的成功法则。

能进入今天的行业并取得卓越成就,就是叶焕荣善于思考的结果。30多岁时,家业皆有所成的他看到一个故事,继而改变人生轨迹。

一战后,希尔顿想买下一家银行,但以失败告终。沮丧的他到一家酒店落脚,发现这里生意爆好,于是灵光一闪,转换思路,买下这家酒店,之后做成酒店大王。

当时,叶焕荣已拥有几家中餐馆。他努力地想扩大生意,却面临诸多瓶颈。受希尔顿故事的启发,叶焕荣也决定来个大转型,不再经营餐馆,转而为所有中餐馆供货。

叶焕荣想到就做到。1969年,他与弟弟叶吉荣联手,在伯明翰开了首家主攻中餐馆配货的杂货店。

把店开在伯明翰而不是伦敦,也是用心思考后的选择。“如果开在伦敦,你只是大池里的小鱼。那里太大了,你开一家店,隔几条街的都不会知道它的存在;如果在伯明翰,开店3个月所有人都知道了。”他说。

他还看上了伯明翰发达的高速公路网络。只需两个半或三个小时,一部的货车就能将货物送到英国四分之三的用户手中。

之后的发展中,叶焕荣一直坚持守正出奇,生意不断蓬勃。其中最大的出奇和超越,就是把生意转变为面向所有英国人,把杂货店开成商业中心。

▲叶焕荣三兄弟

【从超市到商业综合体】

据英国国家统计局2012年12月发布的数据,英国华人的总人口在41万到43万之间。但英国华文媒体认为,目前英国华人总数已达到60万。

餐饮是华人的主要行业之一,它为叶焕荣提供了机会,但叶焕荣却并不满足只为餐馆配套。他不断扩大经营范围,让荣业行逐渐成为英国最大的东方商品供应商。

站在这个基础上,他又把生意推向整个英国社会。当荣业行决定到伦敦开设分行时,叶焕荣把店开在了北伦敦,而不是中国城。其目的,就是为了服务英国人。

其后发展证明他这一判断是正确的,“北伦敦四通八达,不论从周边城市还是从伦敦市中心都很容易开车到达,连牛津的人也来光顾,顾客大部分是英国人。”

到20世纪80年代末,荣业行已是英国最大的华人企业,也是欧洲华人超市中绝对的大哥大。超市发展空间不大了,叶焕荣继续转型升级,进入到商业地产领域。

他依托超市带来的人气,将荣业行升级为华人商业中心,引入银行、餐馆、娱乐、美容等与生活密切相关的各项服务,使得“一个荣业行就是一个唐人街的升级版”。

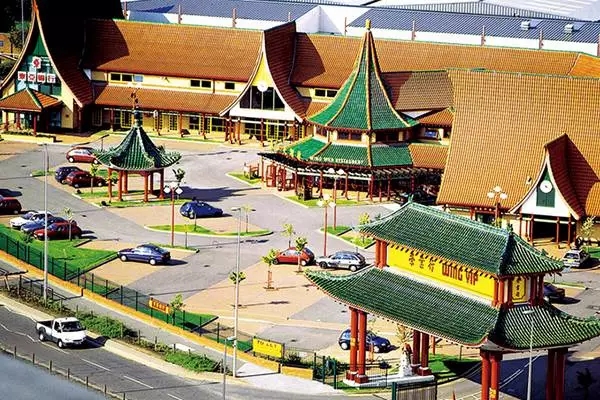

▲荣业行中心

目前,荣业行在伦敦南北地区各开设有两家商业中心,在伯明翰和曼彻斯特各有一家商业中心,每个中心都是商业地标,为叶老板带来滚滚利润。

不断出奇发展的过程中,叶焕荣始终坚持两个原则,不曾改变:第一,不熟悉生意的不做;第二,自己控制不了的生意不做。

他始终把荣业行定位在服务中层市场,他说,整个商业社会好比一个洋葱,你要知道自己想成为哪一层。我们荣业行不卖最好,也不卖最差,我们卖中间的。

【企业家要有点天分】

荣业行是典型的家族企业,目前已基本交给第二代经营。他们在担任管理职务之前,已在企业有扎实历练,读书时期就已从推车摆货做起,在街头实习。

叶焕荣坚决不同意把家族企业与现代管理对立起来看。他认为,真正关键的是管理者是否以企业利益为核心并能胜任工作,而不是管理者的身份。

“如果答案是否定的,即使不是家族关系,也会失败。相反,加上家族的背景,会做得更好。优秀的人不是家族的人,要用;是家族的人,更要用。”他说。

▲荣业行中心

叶焕荣认为,做老板,战略方向对了,最重要的是和员工同甘共苦,关心企业的点滴。只要在家,他每天都要到荣业行看一眼才回家睡觉,无论多晚。

他说,这就像是一个父亲每天晚上和宝宝亲吻道晚安一样。“如果你对生意的关心到这个程度,这份情感就会让你产生很多创新创意。”

在叶焕荣看来,做管理或许是可以教出来的,但做生意更需要有点天赋,再加上社会经验,街头智慧,人情世故,并且强调企业家精神不是能够教出来的。

“比如把10箱货物卖出去,除了一箱一箱地卖,还可以有非常非常多的方法,比如卖9箱赠送一箱,这就是街头智慧,不是读了博士就能学到的。”他说。

因此,他有个有趣的总结,教育发达的西方人更善行政管理,中国人更善做生意。最好的搭配是,中国人做决策,西方人来执行。他基本上就是这么干的。

叶焕荣始终坚持学习。无论多忙,每天必看多份中英文报纸。他对世界政治经济尤为关注,对中国和国际事务,以及当代全球化商业新动向也了然于心。

【孙子要是黄皮肤中国人】

几乎不参与任何社团或者协会的叶焕荣,名片上没有一长串职务或头衔,有的只是三个字—叶焕荣。他没有在中国投资,但一直支持中国的发展。

他说,人才是中国的未来。因此,他积极捐资教育,为中国培养人才。

他设立“叶焕荣兄弟助学金”,赞助北大清华学生前往剑桥学习,剑桥学生到北大清华学习等项目。荣业行员工子女读大学,一律每年奖励1500英镑助学金。

▲叶焕荣与获得助学金的学生在一起

叶焕荣还经常组织获得助学金的同学聚会,鼓励男女学生交朋友结婚,他开玩笑说,这都是华人精英,中国人的“优良品种”,不要便宜了外国人。

对自己的孩子,叶焕荣也做出要求,“不在意他们与任何国籍的人谈情说爱,但是我的孙辈一定得和我长得一样,是黄皮肤黑眼睛。”

叶焕荣还牵线伯明翰市与广州建立友好城市关系,他在伯明翰市中心建立一座具有中国民族文化特色的宝塔,支持中英交流,推动中英合作。

在各家荣业行都有一面穿衣镜,这是叶焕荣的要求。“因为我们走出去不仅代表荣业行,更代表中国人。要自爱,做好自己。”他说。

因为对英国及中英关系的贡献,2010年,叶焕荣获英女王授予“大英帝国士官勋章”(OBE),并先后获得伯明翰城市大学和阿斯顿大学的荣誉博士学位。

【做事业,要一步步地来】

接受《华商名人堂》专访时,叶焕荣开玩笑说,他没有宗教信仰,他的信仰就是英格兰银行。“钱能帮你实现很多理想,过上好日子,也能做很多好事。”他说。

他鼓励人们要自信,勇敢追求自己的信仰。“如果连自己都不相信,还能相信别人,还有信心去做事情吗?那英格兰银行也就与你无关了。”他说。

谈到对青年人的建议,叶焕荣强调,最重要的是不要好高骛远,要找准定位,知道自己想成为什么,一步步脚踏实地向上走,直到最终实现目标。

他说自己当年没后台没钱又没有专业技能,打工做小买卖,唯一的信念就是要脱离贫穷。因而,他常常反问向自己请教如何创业的年轻人:你为什么要创业?

“如果答案是‘我讨厌贫穷’,这是一个好答案;如果是‘我想成为有钱人’,这是一个错误的答案。”他说。

-END-