译|张岱,UCL语言学

编者按:随着二零一零年代宣告结束,我们在网上也能看到陆陆续续发表出来的各种电影十年盘点,可能很多人已经记不得十年前电影市场是怎样一番光景,与当今行业现状之间的差距又有多少。

当我们聚焦国内影视行业发展,2010年中国电影票房首次突破百亿大关,华谊兄弟和光线传媒之间的战争刚刚有了点硝烟味儿,大概2015年的时候中国电影高速增长的黄金期达到峰值,发展逐渐减缓,电影业开始面临种种危机与挑战。

与此同时,在这十年间,亚非拉与欧洲成为小众电影的先锋并逐渐占领了欧洲三大电影节高地,发源于戛纳电影节的“罗马尼亚新浪潮” 愈演愈烈,直到2018年《不要碰我》(Touch Me Not)再创辉煌;同时漫威用二十部电影苦心经营自己的宇宙,并在2019年以《复仇者联盟4》为分水岭,整整齐齐划分出了两个时期,而DC也迎头赶上,加紧为自家英雄谋篇布局……

“幕味儿”今天推荐的这篇文章,其实很难概括世界电影格局在十年之内的变化,不过英国《卫报》影评人Peter Bradshaw似乎也意不在此,他洋洋洒洒从流媒体的发展谈到了超级英雄电影,随后又交叉探讨了电影产业多样性以及脱欧所带来的格局变化,并在结尾回归到了对电影批评的思辨,关键词也简单粗暴地放在了标题里,其实他在文章中并没有直接点名所谓的“英雄”和“恶霸”到底指向哪些元素,又或者能够被指带的事物太多了,不如直接留给读者对号入座。

无论如何,正如作者开篇写道的,我们尚未理清在过去十年重大电影辩论中到底有何得失,而这也是在未来十年的摸索和预测之中,能够逐渐明晰的答案之一。

网飞,漫威,脱欧以及韦恩斯坦:这十年如何彻底重塑电影圈的英雄与坏蛋

漫长的十年刚刚结束,在尚未对此时段分类达成共识的情况下,我们似乎还尚未理清在过去十年重大电影辩论到底有何得失。

斯皮尔伯格曾警告说戏剧发行将面临巨大的进化危机,电影业每年都会过度依赖三到四部大制作商业片。对于这些大制作商业片,几乎每个人都押在了超级英雄题材电影上,而斯皮尔伯格警告人们这些电影将走上西方的老路。

嗯,这倒是还没发生。

于是一个新的英雄(亦或是恶棍)出现了:漫威电影公司。它的票房人气每年都激增惊人,连锁影院因其可靠的票房支持而备受赞誉,但是也越来越不讨电影爱好者,很多人认为他从某种程度上说拉低了电影水准。马丁·斯科塞斯在他广为分享的《纽约时报》文章中进一步扩展了自己的观点,即超级英雄电影只是嘉年华,并没有真正的电影那种个人艺术性和人性。

不过斯科塞斯把新片带到了网飞,这一举动同样引起了争议。

年度最佳影片中有两部是网飞所做(《爱尔兰人》和《婚姻故事》),在电影院只上映了很短一阵,然后为了引流在网飞上映,以便吸引新用户并提高用户粘性。

当然这也不只是网飞的锅。

本年度乃至近十年内最佳电影之一《高个儿》(Beanpole),由才华横溢的年轻俄罗斯导演康捷米尔·巴拉戈夫(Kantemir Balagov)执导,曾在伦敦电影节上放映,随后就直接进入了MUBI平台,虽然流媒体网站有着大量的观众群以及年轻制片人,但这还是令人惋惜(对于独立艺术影片而言,在电影院只闪现几天也不新鲜了)。

至于超级英雄电影(西方Z世代),毫无疑问,许多制片公司高管都被他的盈利迷住了,不太可能对其他类型电影更有兴趣。

不过我也写过一些趋势分析,发现还有更令人忧心的动向:新电视上的高帧频和减震功能可以使电影更清晰,就像看电视一样。

至于电影院的入场人数,在影院投资经验的基础上,英国每年的入场观影人数保持在1.7亿人,这个数字相当稳定——尽管把食物送到座位上以营造新鲜感确实是一种过激的行为。

这十年中,好莱坞在社交媒体的推动下,在#OscarsSoWhite和#MeToo运动的激化中(被迫)醒来,奖项投票成员也有所变动,以吸引年轻一代、女性以及有色人种。

哈维·温斯坦(Harvey Weinstein)可能会在民事法庭上达成协议(编者语:温斯坦于2017年被曝出性丑闻),这令许多人都感到愤怒,但罗兰·波兰斯基(Roman Polanski)还是对自己的声誉表示不满(编者语:波兰斯基曾多次被曝出性丑闻,据统计受害者超过40人)。

他的新电影《我控诉》(An Officer and a Spy, 又名J’ACCUSE)虽然在电影节巡回演出中获得了好评,但没有在英国上映。

多样性问题还远未得到回答(长期以来,某个年龄段的人一直在争论,他们希望人们赞扬他们有勇气拒绝“配额”),但随着经典电影的层出不穷,英国出现了新的声音。

英国女电影制作人如卡罗尔·莫莉、乔安娜·霍格、克里奥·巴纳德和伦家诺·尼奥尼都有出色的作品,而其他导演,如凯丽·雷查德(Kelly Reichardt,《第一头牛》导演)、安娜·比勒(Anna Biller,《爱之女巫》导演)、卢奎西亚·马特尔(Lucrecia Martel,《扎马》导演)和黛布拉·格拉尼克( Debra Granik,《不留痕迹》导演),也很出色。

至于作者电影,一些评论家发现它过于拘泥于男性特权。但是伟大的、甚至是历史性的电影作品还是出自女导演杰西卡·豪斯纳(Jessica Hausner),米娅·汉森-洛夫(MiaHansen-L ve)和马特尔(Martel)之手。

除此之外还有影界大拿昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino),欧格斯·兰西莫斯(Yorgos Lanthimos)和保罗·托马斯·安德森(Paul Thomas Anderson),后者是《魅影缝魂》(Phantom Thread)是幕后推手。

来自亚洲的是枝裕和,贾樟柯和奉俊昊继续创作令人眼花缭乱的作品。但是,但如果把所谓大牌作者电影比作股票市场的话,阿布代·柯西胥(Abdellatif Kechiche)所代表的则一定是熊市市场,正如他的系列性感史诗《宿命,吾爱》(Mektoub My Love)至今仍越发令人感到迷离一样。

十年来的另一个重要问题是英国脱欧——英国电影怎么也没能正确应对这件事(尽管新浪漫喜剧《去年圣诞》有很多缺点,但确实提到了B字(编者语:意指脱欧)并试图用戏剧化的方式来相关危机)。

从行业内部看,埃里克·菲尔那( Eric Fellner,曾制作《万物理论》《诺丁山》《丹麦女孩》等电影)和杰瑞米·托马斯(Jeremy Thomas, 曾制作《末代皇帝》《战场上的快乐圣诞》等电影)等制作人都在抨击这一决定,尤其是在人员和设备跨海峡自由流动方面,脱欧让电影行业被迫负担起了官僚主义噩梦。

在十年已经结束之际,我对自己为纪念这个十年而写的许多问题感到乐观,特别是数字技术的发展,它使年轻电影制作人能够通过Indiegogo和等网站为自己的新作品筹集资金。

不过我对纪录片的发展现状不太满意,五年前,我们正处于一个“激增”的时期;现在我看到的纪录片却很轻巧,有时几乎可以忽略不计,常常是在后现代自我关照中避难,讲述纪录片制作的混乱困难,也许现在有太多的纪录片正在追求那一点点真正强有力的主题。

英国在过去十年中一直受紧缩政策压迫,我很惊讶纪录片中居然没能反映这一点。

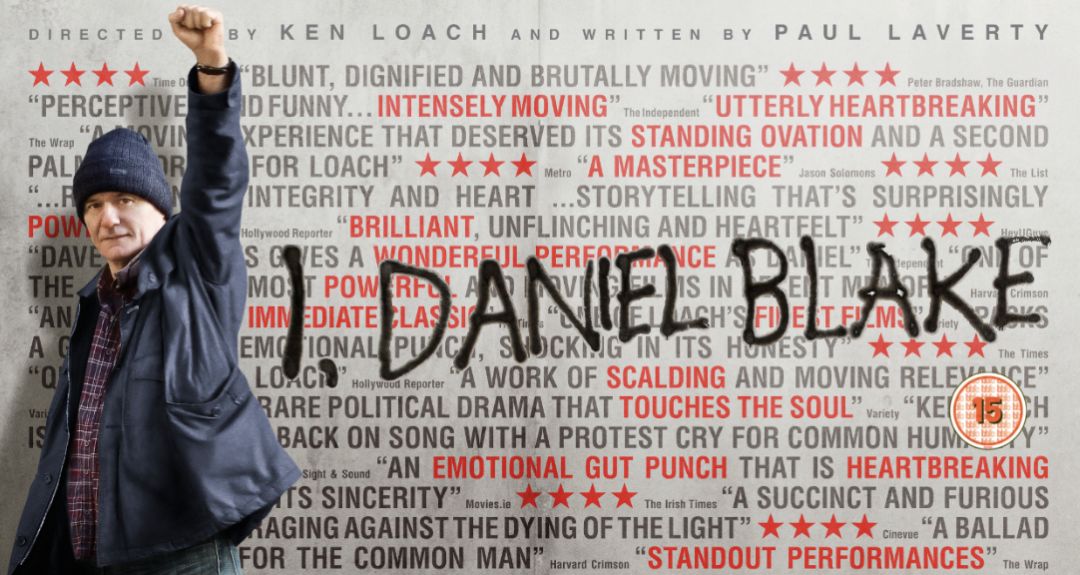

最终年近八十的老将肯·洛奇(Kenn Loach)与编剧Paul Lavery合作,以《对不起,我们错过了你》(Sorry We Missed You)和《我是布莱克》(I, Daniel Blake)站出来正面应对这个棘手的选题。

也许另一个问题是批评本身的性质。电影评论家抱怨社交媒体令人厌烦又自欺欺人,尤其是社交媒体在激发和激励电影批评方面做了很多工作,但十几岁的青少年评论,倒不如说都是虐待。

与少数评论家一样,我不喜欢由华金·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)主演的蝙蝠侠大反派新起源神话电影《小丑》。但无论那部电影有什么问题,比起网上那些狂热分子和恶意喷子,它还是更有趣、更聪明,尽管我没有经历过女性撰稿人在这方面所感受到的厌恶。

异乎寻常的是,持不同意见的人仍受到区别对待。这是一种由离奇的共识机器,也就是烂番茄,及其毫无意义的伪科学评级机制演化出来的激进的神经症,以至于僵化了本应需斟酌考量的分析。

个人的评判话语权才应该被重视,而比这更重要的则是个人电影创作才能。

作者 | Peter Bradshaw,来源《卫报》