记者 |

编辑 | 黄月

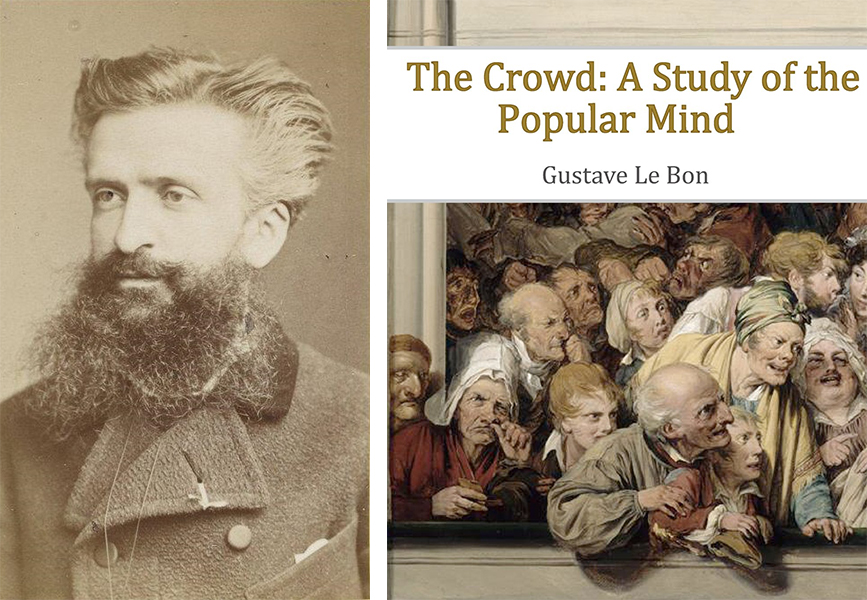

人人皆知《乌合之众》。不可否认,《乌合之众》在中国是一本常销的畅销书,法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)这本出版于1895年的百余页的小书,在一个多世纪之后的中国仍被频频引用,广泛回响。虽说经典的意义正在于其跨越时间的对话与启示,但如果每一年都有一家中国出版社再版《乌合之众》(根据豆瓣的条目信息,在2011年至少有7家出版社出版了这本书),每一年都有一批新读者被其盛名吸引捧读的话,那么他们是谁?他们是“乌合之众”之外的人吗?还是对这本书的追捧本身已经成为了一种勒庞所警惕的群体行为?

以《乌合之众》为原点,我们试图在这篇文章里探索其前其后的群众话语,以及这本书对于中国近代知识分子的影响。谁把群众看成应被压制的可怕暴民,谁又把群众视为应被解放的革命力量?勒庞的理论如何打破了这两种视角之中的“精英-群众”二分法?勒庞早在20世纪初即被译介进入中国,他如何影响了中国知识分子对群众的看法?鲁迅和周作人兄弟二人如何以他为据印证了各自不同的道路选择?将目光收于今日,信息技术为群众赋予了怎样的力量?是放大了暴民之暴,还是在新的联结中发现了新的可能、新的希望?

是对立的“暴民”还是可爱的“群众”?《乌合之众》的特别之处

历史上的思想家们在不同时期有关“群众”的想象,正如不断积累的观念地层,通过梳理代表性的群众理论著作,我们可以对“群众”想象的来龙去脉进行一定的管窥。《西方政治思想史》作者、英国政治学家约翰·麦克里兰(John S.McClelland)的著作《群众与暴民:从柏拉图到卡内蒂》正是这样一张全景扫描式的“群众”观念地图,他从“群众”着眼,描绘了整个欧洲的思想史。

[英]约翰·麦克莱兰 著 何道宽 译

复旦大学出版社 2014-5

麦克里兰认为,纵观古今思想史,看待群众大体上有两种观点:其一是将群众视作应该被遏制的对象——暴民们应该被压制,他们的能量应该用仪式化的方式予以疏导;其二是视群众为革命的力量源泉,文明消耗了他们的力量,应该把他们解放出来。

压制暴民的观点发源于西方文明的源头古希腊。柏拉图将苏格拉底之死归罪于“暴民民主”,在《理想国》中他明确提出,民主政体较之于精英政体是较差的政体。在之后罗马共和国的著述中,历史学家李维(T. Titus Livius)更是剥夺了人民享受罗马兴盛的权利,他断言称,如果贤明的罗马贵族没有花费如此多宝贵的精力去征服“国内的敌人”——即那些暴民——罗马的兴盛将会提前许多到来。所以,在西方文明的起点,“群众”就是以政治统治的对立面的形象出现的,他们被视作“暴民”,是破坏秩序的隐患。

这种对群众的认知和想象在近现代的政治实践中也多有体现,比如堪称美国建国奠基性文献之一的《联邦党人文集》。在麦克里兰看来,《联邦党人文集》其实是重述了李维罗马史的主题,目的是敦促读者批准美国宪法,以便为强势的政府创造条件,防止当时许多民众重新分配耕地和废除债务的要求成为法律。

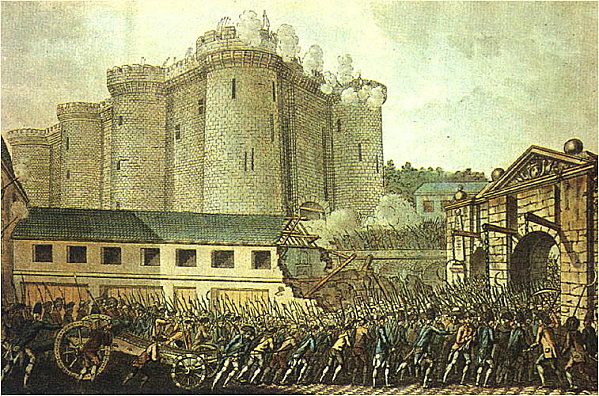

将群众视为革命力量源泉这一观念的兴起,则是更为晚近的现象。在1789年的法国大革命中,全世界都见证了冲击巴士底狱的群众具备的强大破坏力和巨大变革力——也许群众的形象依然很难摆脱“暴民”的气质——但是再也没有任何政治理论可以轻视群众的存在。甚至在欧洲的保守主义势力看来,获得群众的认可几乎成为了政治合法性的基础。卢梭等人的理论亦为群众的正向革命力量提供了正当化。

以上两种关于群众的理论,其实都建立在一个默认的前提上,即精英-群众的二分法。敌视、忽视群众的思想家们自然认为芸芸众生不可依靠,历史需要依赖精英推动。即使在法国大革命时期,群众被视为具有革命性的存在,如社会学家泰纳等人依然认为,大多数理论家真正信任的是被领导的群众,群众的力量需要依托于精英领袖的力量来发挥。而勒庞的《乌合之众》则终结了这种“我们”和“你们”的区分。在勒庞看来,群体具有非理性的特征,个体可能具有理性,但一旦当个体聚在一起成为群体,身上的个人特质就会被抹除,变得歇斯底里。勒庞的论述最重要的一个特征在于,个体转化为群体的这个机制并没有对任何人例外,只要进入群体之中,再优秀的人也会被拉下神坛。因此,麦克里兰更在其著作中为《乌合之众》的出版赋予了群众理论发展史“关键转折点”的地位。

这个对“我们”与“他们”区分的推翻,对于当时盛行于西方的几种主要思潮都产生了巨大的冲击。对于自由主义传统来说,其基本的认识论假定是这个世界可以被人类的心灵所把握和认识,不需要额外的中介,人们因此可以自由地决断,理性地规划社会历史的进程。可是如果人人皆可成为“乌合之众”的一员,这样美好的图景就瞬间失去了保证。更重要的是,勒庞在书中描写的群体非理性的机制,包含着极多无意识层面的原因,而自由主义思潮所仰赖的人类理性并没有将这样的机制纳入考量。理想主义者认为,社会发展及其制度都是人脑思考的产物,个体心灵的理性仰赖其捕捉广义的世界理性的能力,广义的理性是国家的理性,是司法、道义和制度秩序的理性。由此,我们也不难想象理想主义者面对勒庞的群体心理学之时产生的恐慌——既然他们认定个人理性是群体理性的一部分,如果群体理性本身毫无“理性”可言,那么个人势必也会受其裹挟。

从“乌合之众”到“劣根性”:勒庞与近代中国

《乌合之众》走红并不仅仅是在今日,早在20世纪初,它就卷入了正发生着巨大变局的中国社会,为那些影响着现代中国思想的知识分子所关注。

根据学者林建刚考证,勒庞作品最早进入中国是在1903年,当时的《新民丛报》连载了梁启勋的《国民心理学与教育之关系》一文,介绍了勒庞的群体心理学思想。到民国时期,梁启超等人成立的著名学术团体尚志学会极为关注勒庞的思想,并在1918年将他的这本专著翻译引进,当时定名为《革命心理》。一时间,许多知识分子都开始阅读这部作品,用以回应自己的理论与现实关怀。哲学家、政治活动家张东荪在《革命心理》的序言中写道:“法儒黎朋(编者注:勒庞的另一种译法),国人当已习闻其名矣。吾自归国以还,即以其著之群众心理为枕中秘本。顾其时止有英译。尚无日译也。辛亥革命以后,吾方思取彼所说群众心理之理,以研究革命。”可见,张东荪研习勒庞的群众心理学,是希望从中找寻中国革命的道路。此后他一直对建立在阶级斗争之上的暴力革命保持警惕,与勒庞的影响或许不无关系。

鲁迅和周作人兄弟二人阅读勒庞作品的感悟,也颇能折射勒庞的思想影响中国知识分子的不同方式。鲁迅擅长用犀利的笔触剖析中国人的“劣根性”,其小说也掀起了二十世纪初中国有关“国民性”的争论,在论及相关话题时,他常援引勒庞在《乌合之众》等书中所提及的一个观点,即种族与传统是影响群体行为的几乎决定性的因素。在《乌合之众》中,勒庞写道:

“种族的因素必须被列在第一位,因为它本身的重要性远远超过其他因素。一个历史上的种族有什么特点,以及它一旦形成了自己的禀性,作为遗传规律的结果,它便具有了这样的力量,它的信仰、制度和艺术,总之,它文明中的一切成分,仅仅是它的气质的外在表现。”

“民族是在历史中形成的一个有机体,因此就像其他有机体一样,它只能通过缓慢的遗传积累过程发生变化。支配着人们的是传统,当他们形成群体时,就更是如此。”

无独有偶,1919年鲁迅发表在《新青年》第6卷第1号上的《随感录三十八》里也写道:

“戊派的爱国论最晚出,我听了也最寒心;这不但因其居心可怕,实因他所说的更为实在的缘故。昏乱的祖先,养出昏乱的子孙,正是遗传的定理;民族根性造成之后,无论好坏,改变都不容易的。法国G.Le Bon著《民族进化的心理》中,说及此事道(原文已忘,今但举其大意)——‘我们一举一动,虽似自主,其实多受死鬼的牵制。将我们一代的人,和先前几百代的鬼比较起来,数目上就万不能敌了。’”

勒庞对群体心理的分析对鲁迅“国民性”分析的影响,可见一斑。

与以“战士”形象矗立于中国现代历史的鲁迅不同,周作人始终与时代的波峰保持着一份冷漠和距离。他同样给予了勒庞以极大关注,但是相同的论述在周作人这里却激起了不一样的思想波澜。1925年,周作人在《与友人讨论国民文学书》中写道:

“这是我任意的梦想,也就是我所以赞同国民文学的提倡之理由。但是有时又觉得这些梦想也是轻飘飘的,不大靠得住;如吕滂(编者注:勒庞的另一种译法)所说人世事都是死鬼作主,结果几乎令人要相信幽冥判官——或是毗骞国王手中的帐簿,中国人是命里注定的奴才,这又使我对于一切提倡不免有点冷淡了。”

周作人从勒庞对群体心理的分析中印证了自己对中国人民族性的不信任,愈发巩固了他对于各种主义和运动的怀疑,这和他远离政治、坚守个人主义的选择亦是分不开的。

勒庞作品和中国的第一次邂逅恰逢中国“百年未有之大变局”,个体的人因何可以团结为政党?如何处理传统和现代的关系?针对不同“大问题”的交锋频频上演,不论是持何种立场的知识分子,在谈论这些问题时都能够从勒庞的论述中寻求印证,也侧面反映了从现代中国历史的开篇起,勒庞及有关“群众”的话语,就深刻交织在中国发展的命运之中。

勒庞的回响:信息时代的新“乌合之众”

进入21世纪,信息时代的新技术激活了许多新的有关“群众”的问题,新时代的研究者们也对历史上不同的“群众想象”进行了继承和重构。

《纽约时报》畅销书作者乔恩·罗森(Jon Ronson)采访了数位遭受过网络暴力的人,写成《千夫所指:社交网络时代的道德制裁》(So You've Been Publicly Shamed)一书,这本书被称作网络时代的《乌合之众》。他在书中数次提及勒庞,不过他认为,社交网络时代执行“道德制裁”的群体与勒庞笔下的非理性群体有着极大的不同。斯坦福大学心理学系的菲利普·津巴多教授曾经进行过一个脍炙人口的“监狱实验”,他制造了一个模拟监狱,召集了24个男性大学生,让他们分别扮演囚犯和狱卒,在监狱里共同生活。六天之后,实验被迫终止,因为狱卒变得歇斯底里,原本受过良好教育、温文尔雅的大学生们开始对扮演囚犯的学生们疯狂施虐。《乌合之众》中对群体心理的分析曾被许多人批评过纯属断言,但津巴多的实验似乎用现代的实证研究方法印证了勒庞的论断。但罗森在书中揭示,这项研究的结论十分可疑。一位扮演狱卒的人透露,他在实验中假装自己失去了理性,只为“给津巴多更多更好的实验结论”,在施虐时他也并没有陷入狂热之中,相反十分清醒地知道“自己在做一件服务于研究的’好事’”。

在“做好事”的动机下对他人进行精神霸凌,被罗森认为是社交网络时代“道德制裁”的核心逻辑。记者贾斯汀·萨科是罗森采访对象中的一位,她由于在网络上发了一条略带种族歧视的推特而惨遭“千夫所指”,她的道歉不仅毫无用处,甚至激起了更猛烈的攻击。罗森发现,攻击贾斯汀的群体并不是像勒庞所言,只是被无意识的狂热驱使,是“一团毫无变化的暴力色彩”,而是有着明确的观点和立场。有些是仇视女性的直男癌,有一些则是人道主义者。他们怀揣着自以为的正义感自发聚集,这可能比“群体性疯狂”更理智,但却可能有着更强大的破坏力,让被施虐者感受到来自不同群体全方位的羞辱。福柯曾经敏锐地观察到,断头台的公开处刑在人类步入现代社会后日渐退场,学校和监狱等“看不见的权力”开始位于社会规训的中心。时至今日,公开羞辱改头换面重新回到我们的视野里,只不过其主体由公权力变成了社交网络上的群众。

学者霍华德·莱因哥德(Howard Rheingold)也对新技术支持下的群众心理和群众行为充满了兴趣,但他是勒庞的乐观版本,在群众中间看到了积极行动的可能。在其颇具影响力的作品《聪明暴民:下一轮社会革命》(Smart Mobs:The Next Social Revolution)中,他写道:“越来越普及的网络、手机、随身装置,将建构出一种全新的社会关系网——瞬间聚集的陌生人,像蚂蚁群一样在无组织、无领袖的状态下,由集体意识做了一连串有意识、有意义的决定。”非常典型的例子是“快闪”行动,指一群素不相识的陌生人借用信息技术工具在短时间内于线上联系,于线下集结,有秩序地完成一次快速的活动后再就地散去。

虽然“快闪”的初心是为了娱乐,但它同样也能成为颇具社会影响的公民政治行动。2014年11月25日,法国马赛街头开展了针对女性暴力的快闪活动;2011年12月15日,英国布莱顿的50名女性开展集体公开哺乳的快闪行动,以抗议当地餐厅的食客对一名哺乳女性的诋毁;2013年2月1日,台北的快闪族躺在购物区的人行道上,胸前放置写有环保口号的标语,呼吁市民关注全球变暖问题;2001年菲律宾人只是利用手机短信就聚集起百万群众,游行抗议前总统埃斯特拉达,并最终导致了他的下台......尤其是在许多敏感的、结构性的社会问题上,“快闪”通过一种戏谑温和的方式,在公共空间展示行动的价值观,引起公众的反应,在体制权力之外对问题的解决施加着影响。

勒庞书中的群众是他所谓的“暴民”(Mobs),而这群新时代的行动者以其高度理性、充满智慧的行动方式,被莱因哥德命名为“聪明的暴民”(Smart Mobs)。在过往的群众理论中,个体之间连接的方式被抽象为身体的接触,在新信息技术的帮助下,毫无关联的陌生人也拥有了许多连接的可能,社会学家格兰诺维特所定义的“弱关系”也有机会成为形成群体行动的重要纽带。另一方面,群众的行动突破了面目可憎的暴民偏见,对良性政治行动的贡献日益凸出。

尾声:谁是“群众”?

从古至今,有关“群众”的研究一直备受知识分子关注,而一个有趣的悖论一直深藏其中——当我们书写或阅读群众理论时,我们是否也把自己算作了“群众”的一员?那些强调群体非理性的作品如此受欢迎,是因为读者们热情地拥抱和认同了对自身的批判吗?如果每一个阅读“群众”的人都认为自己不是那些非理性群体的一员,那么到底谁才是“群众”?

1983年,美国传播学者戴维森在《公共舆论季刊》上发表论文,阐释了著名的“第三人效果假说”。该假说认为,人们在判断大众传媒或是舆论的影响时,往往倾向于认为“我”和“你”不如第三人“他”受到的影响大——群体是非理性的,可是“我”不会受到其影响。

在“群体研究”漫长的阅读历史中,“群众”的实体所指从来都是模糊的,它可能更多作为一种被指认的话语和想象,用以建构自我的优越感。虽然勒庞认为他的群体心理学放之四海而皆准,打破了“我们”和“他们”的区分,但这种区分在读者心中一直存在。正如那一则针对《乌合之众》不无调侃的评价:勒庞《乌合之众》经久不衰的流行,正印证了书中的观点。

但正如上文所呈现的,不同时代的多样研究向我们展现了群体行为与心理本身丰富多彩的面相。“群众”或许不应被视作同质化的铁板一块,或被认为只有单一的残酷的联结方式,他们永远是一个又一个独特鲜活的个体的集合,这也正是人类的希望所在。