采写 | 李适嬿

编辑 | 黄月

按:“景观社会”(société du spectacle)是城市批评家、电影导演、20世纪重要的知识分子之一居伊·德波(Guy Debord)在二十世纪六十年代提出的概念。于他来说,当一个社会深深地陷入了商品拜物教的泥潭,那么这个社会的真实人际关系也就被剥夺了,而景观就是商品关系取代社会真实关系的一种病态的症状。半个多世纪过去了,随着新技术、新媒体,以及互联网的蓬勃发展,景观的性质是否也发生了变化?曾经被广泛认为是“心灵栖息之地”的文学和艺术是否也在悄然改变?

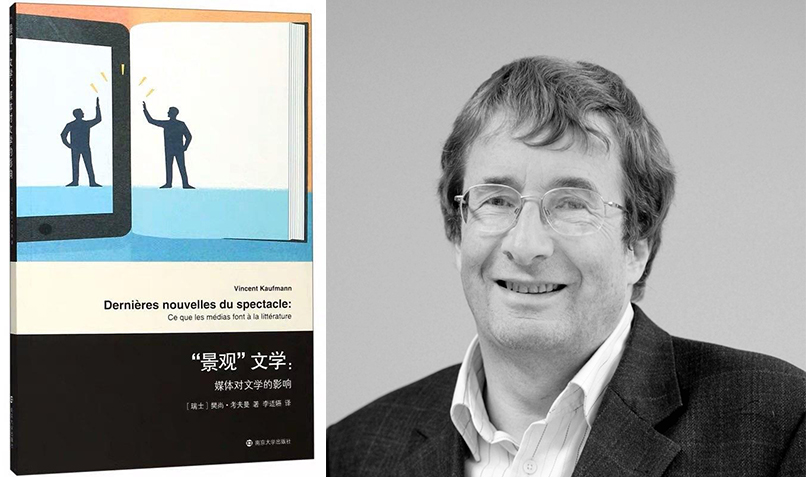

法国文学教授樊尚·考夫曼(Vincent Kaufmann)的《“景观”文学:媒体对文学的影响》一书试图回答上述问题,他向读者介绍了欧洲某些沉溺于景观的知名作家,同时也对“自我虚构”体裁作了全面的研究和分析,提供了一套崭新的当代文学批评方法论。

考夫曼在书中指出,对于作者而言,如果想让自己的作品被阅读,除了书写文字,他还需要制造“景观”——在媒体上抛头露面,在社交网络上和读者互动,以说明自己是谁。《编辑人的世界》一书曾指出,“1958年,亚历山大·金(Alexander King)在电视节目《今夜脱口秀》(The Tonight Show)中的独白令他的两本书登上了畅销榜,使编辑第一次了解到让作者在电视上露面的重要性。”自那时起,文学作品的价值就不再只停留于文字上,作者的外形、性格和其他社会身份,以及作品被改编为电影剧本的潜能,都在不同程度上影响了读者对作品价值的判断。对于读者而言,阅读往往受到公众权威、畅销书榜单、网络热搜等因素影响。当代读者往往与他人处于同一境遇之中,阅读相同的文本、分享相同的感情取代了阅读体验中的主观阐释能力。

[瑞士]樊尚·考夫曼 著 李适嬿 译

南京大学出版社 2019年9月

在下面这篇《“景观”文学》译者李适嬿对考夫曼的访谈中,他与我们分享了他对于当下“注意力经济”的看法。他提到,“今天的某些作者通过电视和互联网,或者说,他们为了电视和互联网,做了所有应该去做的,以此来赢得公众关注度资本。换言之,这些作者时刻准备着去‘制造事件’,也就是我们所说的制造丑闻、引起纠纷、暴露隐私。他们扮演着‘刽子手’或‘牺牲者’,有时甚至同时扮演着两个角色。”当“成为作者”变成了赢得公众关注度的一种策略,我们关注的究竟是他们的书,还是他们出现在媒体中的形象?

有趣的另一点在于,虽然在今天电视所扮演的角色正变得越来越不重要,但考夫曼认为,没有人会拒绝电视——“因为电视依然处于中心位置,它提供了社交网络无法提供的东西:排他性。电视可以让公众关注度变得更加精贵。所有人都可以通过社交网络去表达自己,但并不是所有的人都可以在电视里抛头露面的,所以电视就是注意力经济的‘把关人’。”这也就解释了网络作家或网络红人纷纷争取唱片公司、出版社、电视台资源的原因。

在分析欧洲文学趋势时,考夫曼也颇为尖锐地直指文学的“自传体转向”与作者抛头露面之间的关系:“大家期望看到作者,期望作者像平常人一样被大家认识。这是一种发展趋势,如今也因数字媒体的壮大而不断地发展。”

当文学与写作放弃反叛者、自由者的角色而向往景观,或最终成为景观本身,在今天,或许没有人可以真正置身景观之外。

《文学、媒体、景观与自我虚构:樊尚·考夫曼访谈》

采写 | 李适嬿

1、居伊·德波是一个不受任何人牵制的自由人

问:你出生在瑞士的德语区,母语也是德语,是什么促使你选择研究法国文学的?

答:尽管讲德语的人在瑞士占比最多,但瑞士并不是一个只讲德语的国家,还有少数地区讲的是法语和意大利语,这两种语言也是官方语言。我虽然出生在瑞士的德语区,但我是在瑞士法语区长大的,在那里上学读书一直到工作,绝大部分时间我也是在那里生活的。所以,法语很早就成了我的第二语言,读书写作用的都是法语,所以选择法国文学还是挺顺理成章的,即便打小我也学习德语。但说到底,法语对于我来说是一种挑战,比如小时候在学校,同学们会嘲笑我的瑞士德语口音,所以为了尽可能正确地掌握法语的说和写,我付出了一切。

但是真正让我决定选择研究法国文学的——我是从1973年开始研究的,应该是1968至1975的政治文化热潮。那段时期出现了先锋派艺术、先锋派文学,也出现了“法国理论”,尤其出现了一批结构主义和后结构主义理论家,他们在当时享有相当高的声望,是有着“灵晕” (aura)的学者,换做今天,这一现象实在让人难以置信。

问:在研究法国文学的过程中,你又是如何想到从媒体的角度来考虑当代文学的呢?

答:我之所以将文学的研究范围扩大至文学所处的媒体环境,是因为我阅读了一些研究媒体的理论学家,比如法国的雷吉斯·德布雷(Régis Debray)、长期旅居法德的捷克裔哲学家维兰·傅拉瑟(Vilém Flusser),还有德国的弗里德里希·基德勒(Friedrich Kittler)。这些学者的著作可以让我们作出这样一种假设:有一种类似“媒体无意识”的东西确实存在着,也就是说,特定的媒体环境或多或少地、无意识地决定了某些学科的内容,比如说,决定了文学的内容。

而文学性质的改变,首先是因为印刷术的发明,之后又因为印刷技术发展到工业阶段而改变,后来又因旋转印刷机发明催生的大众文化而改变。而离我们更近的、占据主导地位的电视文化,以及当今数码技术的发展,则让文学的性质再一次发生了变化。所以,如果在今天我选择谈论“媒体对文学的影响”——这也是《“景观”文学》这本书的副标题——那是因为法国当代文学,或至少说,一部分法国当代文学,深深地受到了视听媒体和数字媒体环境的影响,而大家却还没有意识到这一点。

问:你是研究居伊·德波的专家,著作《居伊·德波——诗歌革命》曾被译成中文,2014年由南京大学出版社出版。你是否可以概括地讲述一下居伊·德波这个人,以及他的“景观”概念?

答:居伊·德波是一个相当有魅力的人,他令人难以捉摸,我们也很难给他扣上一个固定的头衔。他既是作家、导演、哲学家,也是先锋派运动的领导人,甚至还是极左势力的积极分子,而且有时候这些都聚集其一身。他之所以让我痴迷,是因为他体现了一种绝对的自由,这可以从他的作品,以及他的人生轨迹中感受到。居伊·德波是一个——或者说,他让大家看到的——是一个不亏欠任何人、不受任何人牵制的自由人。从一开始一直到他离世,这种真实的自由促使他去藐视、去挑战其同时代的人。他是一个神奇的制造麻烦并让大家扫兴的人,一个玩家,也是一个战略家。

《景观社会》(La Société du Spectacle, 1967年) 是其最著名的理论著作。在这部作品中,居伊·德波采用了马克思有关异化、商品拜物教,以及意识形态的论点。而景观这一概念就是围绕以上三个概念展开的综合性论述,也就是说,用马克思的观念来诠释六七十年代的消费社会,而大众媒体占据统治地位便是这一消费社会的主要特征。甚至我们还可以说,资本主义市场经济希望通过景观来主宰我们的“存在”(être)、我们的思想,主宰我们如何去看、去拥有。

[法] 居伊·德波 著 张新木 译

南京大学出版社 2017年5月

2、今天的一些作者受困于注意力经济的需求

问:如今的媒体因新兴技术的发展而日新月异,那么居伊·德波笔下的“景观”是否也因此产生了变化?

答:我认为,新媒体的日新月异,以及大家通常所说的“注意力经济”的崛起,确实改变了景观的性质。也许在今天,景观已经不再为资本主义意识形态而服务。当人们想通过景观去赢得公众关注度时,当这种公众关注度本身就拥有自身价值和目标时,那么景观就变得自主独立了,景观只为其自身而存在,景观的最终目的就是景观。景观不会再说“消费是一件好事情”,而会说“被看见、被关注是一件好事”。

这也正是为什么在今天,景观对文学的影响要比六七十年代的影响来得大。如今,“成为作者”已经变成了赢得公众关注度的一种策略。曾几何时,当景观还只是资本主义意识形态中的一种设想计划时,作家们并不是身处一个合适的位置去推动景观的发展,更何况那个时候他们都拒绝这么去做。

问:你为什么认为在当代文学领域中探讨景观问题是有必要的?对这个问题的探讨是否来自一种对当下的紧迫感?

答:并没有紧迫感,因为在文学领域里,没有什么会让人感到紧迫,文学自身拥有另外一种时间性。但是,“文学的景观化” (la spectacularisation de la littérature)确实是法国文学乃至欧洲文学的当下问题。也就是说,在今天,有许多作者从某种程度上来说,进入了视听媒体和数字媒体的运行轨道,他们屈服于这些媒体所带来的局限性,尤其受困于注意力经济的需求。

注意力经济是从二十世纪八十年代随着有线电视和卫星电视的日益增多而发展起来的,当然之后又因为互联网而得到了进一步发展。今天的某些作者通过电视和互联网,或者说,他们为了电视和互联网,做了所有应该去做的,以此来赢得公众关注度资本。换言之,这些作者时刻准备着去“制造事件”,也就是我们所说的制造丑闻、引起纠纷、暴露隐私。他们扮演着“刽子手”或“牺牲者”,有时甚至同时扮演着两个角色。而且,他们也是以这样的形象出现在书中、出现在媒体上的。所以有时我们并不太知道究竟哪个是最重要的:是他们的书,还是他们在媒体的出现。

问:不同的媒体、不同的社交网络在今天的发展势头相当迅猛,而你依然强调电视在注意力经济中扮演的重要角色,为什么?

答:电视所扮演的角色,在注意力经济体制下可能会变得越来越不重要。现在看电视的年轻人越来越少,即便看,也是将频道换来换去。但电视依然存在,比如在历届的总统竞选中,它仍在政治领域中发挥着战略性的作用。所有从事政治的人——虽然在社交网络上表现得相当活跃——当中没有一个人会拒绝电视。因为电视依然处于中心位置,它提供了社交网络无法提供的东西:排他性。电视可以让公众关注度变得更加精贵。所有人都可以通过社交网络去表达自己,但并不是所有的人都可以在电视里抛头露面的,所以电视就是注意力经济的“把关人”。

这一现象体现在一些通过互联网而成名的作家、音乐人、营销红人等等身上——他们一旦成了名,便迫不及待回到像电视那样的传统媒体上,他们与唱片公司、出版社签约,他们来到电视演播室,或者成为顶级时装秀的邀请嘉宾,等等。

3、“自传体转向”与作者必须在电视里抛头露面分不开

问:你在《“景观”文学》中对“自我虚构”这一文学体裁做出了详细的分析,我们是否可以这样认为:文学的功能和地位因为这一体裁的出现而发生了变化 ?

答:我们可以观察到这样一个有趣的现象:自我虚构,或者说这种文学新体裁——如果真的算是一种新体裁的话,是1977年在法国出现的,也就是《责问》(Apostrophes)电视节目刚刚问世的第二个年头。当然,这档节目后来也成了法国电视中最著名的每周一播的文学节目。电视在1975年是主导媒体,从那个时候开始,如果作家想找机会让其作品被阅读并让自己出名,那么他就必须出现在电视里,在观众面前介绍自己。所以,这就是“作者之死”的先锋派神话的终结。而曾几何时,这一神话也让(后)结构主义达到了登峰造极之境。

我们可以想象,让一个出现在电视演播室里的作者去解释“作者已死”,那会是很荒谬的。所以我们可以说,正是从那个时候起,法国作家开始不断地讲述自己,于是出现了“自传体转向”(autobiographic turn) 。我觉得“自传体转向”与作者必须在电视里抛头露面是分不开的:大家期望看到作者,期望作者像平常人一样被大家认识。这是一种发展趋势,如今也因数字媒体的壮大而不断地发展。

问:很多中国读者通常对外国当代文学比较关注,您是否可以大致地描绘一下如今法国,乃至欧洲的当代文学走向?

答:这个问题比较难回答。法国文学的种类相当丰富繁多,欧洲文学就更不用提了,真的可以说是无所不包、应有尽有。但我可以从中挑选出三种走向,当然它们有时是彼此结合在一起的。这三种走向也症候性地体现了我尝试分析的“文学景观化”。

第一种走向是我刚才提到的(自传性)传记体裁 [(auto)biographie]:作家讲述自己,叙述他们所经历的生活、他们的经验、他们的故事,或者也会提到他们的家人和朋友。

第二种走向体现了一种现实性文献(réaliste-documentaire)维度,这一维度在当代文学中占据着重要位置:作者叙述的都是真实事件——比如选择一些历史性人物,就像两年前奥利维耶·盖(Olivier Guez)写的一部有关纳粹恶魔约瑟夫·门格勒(Joseph Mengele)的小说;又比如采用一种“沉浸式”的写作方式,就像艾玛·贝克尔(Emma Becker),她是一位年轻的作者,为了写一部有关妓女经历的“真实性”小说,她曾经在柏林的妓院里呆了两年半——我们希望所写的都是真实的,我们不相信虚构。

最后一种文学走向是创伤式的、治愈式的文学,我们倾述自己所遭遇的伤害、不公和虐待,而叙述这一切的目的就是为了疗伤,为了象征性地去修复自己的痛处,或者去弥补自己曾经践踏他人的过失。

问:那是否也存在一些处于“文学景观化”之外的作者?

答:当然是有例外的,某些作者尽量避免文学的景观化,他们甚至对其作出批评。比如我相当崇拜奥利维叶·罗兰(Olivier Rolin),他写过 《世界的发明》(L’Invention du Monde)、《气象工作者》(Le Météorologue),还有《纸老虎》(Tigre en papier)。《纸老虎》也许是描述1968年法国五月风暴最杰出的一部作品。此外,我认为米歇尔·维勒贝克(Michel Houellebecq)是法国最杰出的当代作家,也是对景观社会做出最严厉抨击的作者之一。

问:除了《居伊·德波——诗歌革命》和《“景观”文学》被译成中文并在中国出版,你还有哪些作品愿意与中国读者分享?

答:有两部作品我期望有朝一日可以被译成中文并和中国读者分享。一部是2011年出版的《都是马拉美的错,文学理论探险历程》,主要探讨了“法国理论”的政治性维度。还有一部比较早,是1990年出版的《暧昧的书信》,主要分析了像普鲁斯特、卡夫卡、福楼拜、波特莱尔等大作家所写的信件。这两部是我自认为写得最好的作品。

[法] 樊尚·考夫曼 著 史利平 译

南京大学出版社 2014年1月

【人物小传】

樊尚·考夫曼:法国文学教授,瑞士圣加仑大学媒体传播管理学院“媒体与文化”研究主席。其代表作有:《暧昧的书信》(L’Équivoque épistolaire,巴黎午夜出版社,1990年,已被译成英语和意大利语);《先锋派文学团体创作诗论(1920-1970)》(Poétique des groupes littéraires, avant-gardes 1920-1970 ,法国大学出版社,1997年); 《居伊·德波——诗歌革命》(Guy Debord : La Révolution au service de la poésie,巴黎Fayard出版社,2001年,已被译成英语、德语和中文) ; 《都是马拉美的错,文学理论探险历程》(La Faute à Mallarmé. L’aventure de la théorie littéraire,巴黎Seuil出版社,2011年);《生命的灵机一动:将秘密自传作为理论》(与Dieter Thomä、Ulrich Schmid合著,Der Einfall des Lebens. Theorie als geheime Autobiographie,慕尼黑Hanser出版社,2015);《废除传承》(Déshéritages,日内瓦Furor出版社,2016年);《“景观”文学:媒体对文学的影响》(Dernières nouvelles du spectacle. Ce que les médias font à la littérature,巴黎Seuil出版社,2017年)。