17世纪中期,开往北极的荷兰捕鲸船发现气候正在变化。几十年来,捕鲸者每年晚春都要等着海冰融化之后,去捕捉北冰洋扬马延岛和斯匹茨卑尔根岛沿岸的露脊鲸。他们在海堤建起了捕鲸站甚至是小镇,用烘炉将鲸脂烧沸成油。欧洲日益增长的人口需要大量的油做照明和烹饪燃料,包括肥皂制造业在内的工业也需要源源不断的用油。随着全球气候的降温,厚厚的海冰让捕鲸者即使在盛夏也难以抵达烘炉所在地。他们的贸易似乎正因气候变化劫数难逃。

到了寒冷的17世纪晚期,荷兰捕鲸业再度迎来繁荣期。捕鲸者找到了在船上或海冰上加热鲸脂的方法,还学会了将其从北极运送到阿姆斯特丹的熔炉。劳工随后将油煮沸至北极地区无法达到的纯度,使荷兰捕鲸者在欧洲市场取得了竞争优势。造船工人在捕鲸船外壁涂上一层油脂并进行加固处理,便能在厚冰上自由滑行,偶尔遇上碰撞也能安然无恙。荷兰共和国管理委员会宣布捕鲸垄断政策到期结束后,成百上千家新一代捕鲸者开始激烈竞争。讽刺的是,正是气候危机,为荷兰捕鲸业开启了一段黄金时代。

很多人都认为如今极速的、人为引起的气候变化将对人类造成难以避免的威胁,必然会灭绝城市、工业、国家,甚至包括所有生物物种,至少会毁掉我们的生活方式。其实许多历史学家、考古学家和自然科学家都曾设想过20世纪之前的气候变化会导致同样的灾难性后果,会对之前的人类文明产生致命威胁。在他们看来,一旦此前可预报的天气模式发生突变,生活方式古老的社群和国家便没有了可以依赖的资源。他们一次次争论称,过去的气候变化导致了文明的“大崩溃”:社会和经济的错综复杂突然得以解开,最终人口出现毁灭性的骤减。记者和科学家在很多流行书籍和文章里提出,因为自然气候变化曾经摧毁过从前的文明,人为导致的气候变暖也将使人类受到惩罚。

然而,最新研究却为我们带来了一些不同的观点。很多(或者可以说是绝大多数)群体都经受住了过去的气候变化的考验,这的确引人深思。一些群体遭受严重破坏性或不寻常的天气之后迅速得以恢复,其余的则完全躲过一劫。其中不少适应了的群体在灾难面前变得更有弹力,或者能找到新的生存机会。事实上,气候变化持续反复地改变着自然环境,因此人们也能更好地适应调整,像其他社会一样耕种粮食、挣钱谋生或发动战争。

即便在适应性极强的社会里,也有成千上万人因过去气候变化导致的最极端天气而丧生。但越来越清楚的是,我们的祖先总能表现得果断而又创造力十足,充分利用一切艰难时光顽强生存下去。这并非偶然,北冰洋荷兰捕鲸者的故事只是人类在面对气候变化时英勇智慧的一个例子而已。

如果你注意观察过天气,肯定曾听说过某一天、某个月或者某年是有史以来最热的时期。如果说这是整个自然界或者至少人类历史上的最热纪录,那一定听起来很惊人,但实际上,它只是将近一个半世纪以来,配备了精确温度计的气象站逐渐遍布世界之后留下的记录。此时人类温室气体的排放已成为全球年平均气温变化的主要驱动力量。

为了弄清如今的全球气候变化究竟有多不寻常、会给当地环境造成何种影响,以及会和地球大气的化学构造产生什么联系,研究者已围绕早期气候变化广泛搜罗证据。比如通过测量树干年轮的疏密程度,来追踪过去几个世纪树木生长速度随着地球气候变迁的加速或放缓。他们进一步将这些波动的生长速率与近期可靠的温度、降水记录做对比,从而分析得出树木在各种气候趋势下出现的不同反应。掌握了这些知识,研究者便能借助活树、树木化石甚至是古建筑上的木材原料的年轮,来重建从古至今地球气候的变化过程。

还有些科学家则在格陵兰岛和南极洲的冰层上往下深钻,挖掘出长长的圆柱体密集冰芯。就像树干剖面环绕着年轮一样,这些冰芯也叠满了记录着每年积雪量的冰层。通过比较这些冰层里氧氢同位素比例的变化,科学家能够弄清两极地区降水类型的波动。冰芯中的小气泡甚至还含有远古时代的大气标本,如果加以详细检测,便能揭示出大气中二氧化碳及其他气体浓度的历史变化。

像年轮或冰芯这样的气候“代理人”记录下了过往气候变化的影响。当然,他们不会像温度计那般直接记录。它们的“分辨率”(这个词也可以简单定义为它们在时间和空间上的精准度)可能非常低。历史学家尝试通过一些关于以往天气的文本或口述考古记录来帮助科学家填补空隙。其中最丰富和最有用的恐怕要数欧洲水手在航海时期写下的日志了。为了安全航行,水手必须在轮船驶出海岸视线之外后持续追踪风向,因此航海日志包含大量每日甚至每小时的天气记录。

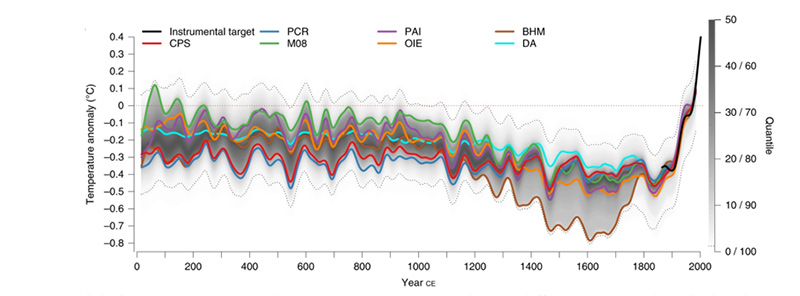

即便是在降温最厉害的17和19世纪,全球变冷也没有超过0.5摄氏度

在历史学家和科学家的详细监察之下,虽然每次只能依靠一种不甚完美的观察资源,地球过去的气候还是逐渐揭开了神秘面纱。结果证明,我们的星球就是一个很不稳定的地方,气候从未停止过变化。

13世纪中期起,北半球部分地区开始转冷。原因很复杂,包括了地球旋转轴方向上的周期变化、太阳辐射的再次减少、大气运动和洋流的偶然波动,以及火山爆发导致地球被二氧化硫遮蔽住了阳光。

北半球温度经历了短期的上下波动,随后便在15世纪迅速下降。16世纪短暂回温之后,包括南半球在内的全球大部分地区都出现降温。部分地区温度在17世纪中期迎来暂时性上涨,随后一直冷到18世纪早期。经过几十年相对温和的温暖期后,世界大部分地区再度被寒冷困扰直至19世纪中期,此后终于迎来了稳定持久的温暖时期。

这一波波的寒冷期被总称为“小冰河期”,其用词颇为不当。即便是在降温最厉害的17和19世纪,全球变冷也没有超过0.5摄氏度。和如今的全球变暖不同,变冷会在不同时期抵达不同地区,严重程度也各有不同,最冷的几十年里也可能出现较热的年份。冰川的确沿着许多山脊膨胀出来,但这并不能被称为“冰河时期”。

而且这个时期一点也不算“小”。气候异常可能比此前几千年都更加持久和严重,北半球尤其如此。它们会导致洋流和风场的短期改变,使得部分区域反复遭受倾盆大雨或严重干旱的摧残。对于生活在此时期的人们而言,“小冰河期”的影响非同小可。

长期以来,考古学家和历史学家都认为,很多社会没能为小冰河期的降温做好准备,因此才遭受了严重损失。比如小冰河期首次袭击格陵兰岛时,维京人从欧洲带来的惯常的农耕方法便不再可行。但根据他们的猜想,维京人依然顽固地坚持沿用老方法,在文化设定的思维模式下认为自己不能抛弃过往。随着温度在14和15世纪持续下跌,维京人聚集区逐渐消失了。

与此同时,黑死病席卷欧亚大陆,数千万人丧生。部分学者认为,14世纪早期欧洲新一轮不稳定的气候带来暴雨,庄稼随之被毁,家畜间疾病爆发,由此导致的大饥荒很可能使得欧亚大陆的人口锐减10%。儿童因为营养失调出现了免疫系统永久性弱化,正是那些大饥荒时期的儿童在随后黑死病袭来之时抵抗力异常脆弱。其他人则认为,寒冷且不稳定的气候带来的极端降水导致黑死病带菌者——老鼠成倍繁殖。正当中亚地区的老鼠疯狂生长之时,同样携带鼠疫的跳蚤也在大量繁殖。后来老鼠数量减少之后,聚集在存活老鼠身上的跳蚤在拥挤不堪中绝望地寻找着新居所,那便是附近的人类。经过这样的大迁移,鼠疫终于一路向西传到了欧洲。

研究者曾经对小冰河期在欧洲之外的影响知之甚少,但现在看来,15世纪的寒冷时期使得中美洲出现反季结霜,导致阿兹特克帝国的玉米作物反复受灾。食物短缺催生了严重饥荒,如果现有记载可信的话,当时甚至出现食人现象,使整个帝国在欧洲舰船及士兵抵达之前便已被严重削弱。

遍观欧洲和北美洲,17世纪是最冷的小冰河期。研究者表示,当时世界上最强大的帝国面对自然环境即便最微小的变化也异常脆弱。16世纪温暖时期迅速膨胀的人口越发依赖贫瘠土地上种植的玉米,帝国政府还调取内陆腹地的盈余资源发动昂贵的战争。乡村地区已经濒临崩溃边缘时,极端气温和降水也引起了灾难性的食物匮乏危机。伴随饥荒而来的是挨饿、迁移和瘟疫蔓延,随之又引发了叛乱、城市战争和国家之间的冲突。历史学家杰弗里·帕克(Geoffrey Parker)指出,气候变冷、饥荒、流行病和战争冲突之间的“致命协同”最终导致了“全球危机”,世界将近三分之一的人口因此丧失。

互相加强的环境趋势又加重了已经十分危险的军事和经济压力

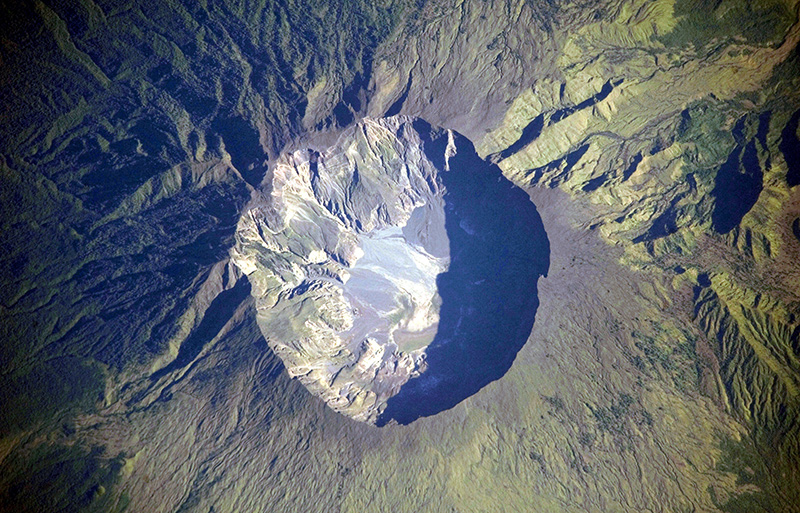

世界范围来看,小冰河期在19世纪早期到达最冷,最冷的十年里还伴随着1809年火山大爆发以及1815年印度尼西亚坦博拉火山的灾难性爆发。研究者特别追踪了夏季反常出现的结霜如何毁掉中国境内的农作物,其中灾情最严重的(如今)云南省境内有数百万人因此饥饿致死。气候降温还使水陆温差减小,导致印度季风带来的至关重要的雨水大幅减少,印度境内的饥荒和流行病灾十分严重。

但最新研究却又逐渐揭露出一个此前被忽视的事实:即便在因地球气候变化损失最惨重的地区,生活在那里的居民也展示出了非凡的创造力和适应性。比如我们再来看看中世纪格陵兰岛身处困境的维京人。考古学家发现,维京人并非每到一处新属地,就简单僵硬地照搬以往的生存策略。维京猎人在格陵兰岛就学会了奔波上百英里来捕杀海象,收获象牙和兽皮。乘坐大艇的水手会把这些货物带到欧洲,用以交换北极区很难获得的铁以及其他供给品。

13世纪北部地区转冷时,维京殖民者创新发明了一种能够增加干草产量的灌溉系统,为了减少对农业的依赖,还尝试猎取更多的海豹和驯鹿。起初,格陵兰岛的维京人凭借这些智慧对寒冷天气适应得很好。到了14世纪,图勒人(今天因纽特人和因纽特族的祖先)迁徙至格陵兰岛,在争夺重要打猎地资源上和维京人起了冲突。欧洲人也不再像以前那样喜爱海象牙,使得维京人最重要的出口交易元气大伤。在好几种危机同时叠加的背景下,气候变冷才开始影响到格陵兰岛维京人的生命和生存环境。

气候本身的故事同样比人们以往认为的更加复杂。降温本身或许并没有对维京人造成直接影响,而是本地和片区内风暴的频率与严重性、海冰的范围和持续时间以及天气的不稳定性和不可预测性,共同扰乱了维京人的贸易、打猎活动和农业。在受到这所有的挑战压力之后,维京人才最终从格陵兰岛消失。

看起来我们的祖先似乎并不只是气候变化面前倒霉的受害者。在格陵兰岛,变冷不只像学者曾经认为的那样,打击了顽固的农学家。同时,它也是转变着、互相加强着的环境趋势的一部分,进一步加大本已危险万分的军事和经济压力。深陷复杂困境之中的维京人只能默默忍受,直至到达忍耐极限。

让我们再回过头看看荷兰,这个在寒冷的17世纪备受苦难折磨的小国家。乍看起来,它的确也被卷入全球危机。当时荷兰几乎没有哪年不处于战争状态,不是在欧洲战场,便是被某个严阵以待的遥远帝国虎视眈眈。不同宗教和政治派系之间的紧张气氛,经常会导致群众暴动甚至是内战的爆发。在入侵和反抗之间艰难求生的共和国,总是看起来飘渺不定。17世纪,荷兰共和国的课税、公债和劳力成本迅猛增长,而包括纺织制造业和酿酒业在内的此前颇具竞争性的行业却逐渐衰退。小冰河期典型的强暴风雨让荷兰境内的堤坝和水闸反复崩溃,成千上万人因此溺亡。研究者将这个国家和17世纪其他气候危机案例归为一组,实在不足为奇。

但荷兰关于气候变化的经历看起来完全不同。16世纪晚期和17时期的大部分时间,荷兰经济都处于繁荣发展期,人均财富占有量超过了世界上其他任何国家。即便在17世纪的经济逆流下,荷兰经济也足够灵活到可以实现自我转变,而非就此衰退。荷兰的人口同样迅速增加,沿海省份的城市化进程在20世纪无可匹敌。基础设施快速得到改善,商业贸易在全球范围扩张,直至荷兰成为世界领先的贸易国家。荷兰军队多次战胜人口稠密得多的国家,海军尤其强大,在一段时期内成为欧洲领先的海洋强国。当时的文化和科学也经历了举世瞩目的开化,17世纪至今仍被许多人认为是荷兰的“黄金时代”。

某种程度而言,这个共和国的成功部分归因于荷兰人在小冰河期展现出的坚韧与弹力。比如说沿海城市的人们饮食习惯十分多样,因此即便某种特定食物短缺也能应付下去。城市慈善机构会为穷人提供帮助,而在其他国家,这类人应对庄稼收成危机的能力尤其低下。气候变化甚至似乎给荷兰带来了好处。该国的经济动力主要来源于海上活动,恒风模式的复杂变化比降温影响大得多。这些变化使得荷兰商业航海距离被缩短,也帮助驶向战场的荷兰战舰更有效地利用风。

当然,气候变化的确给荷兰带来了严峻挑战,当挑战出现时,荷兰人总能创造性地快速适应。比如,当风暴让欧洲多地出现城市火灾时,荷兰人发明并向外传播了一种新式灭火技术。当冬天的冰层使港口封冻、重要运河上的交通受阻时,荷兰人又发明了冰鞋,改造了破冰船。商人在冰面上点起火,能让成千上万人从远处看到,他们还创新发明了保险政策,保护自己免受海上风暴的风险。

其他在小冰河期成功生存下来的社会现在也逐渐成为了焦点。美国原住民似乎在小冰河期表现出特别的发明才能和恢复弹力。举个例子,在16和17世纪,美国东北部的依洛魁族印第安人将生产重心从由来已久的农业转至捕猎,并将住房建得更小。邻近的同族人则迁移到别处,依靠分散化的社会网络来分享逐渐稀缺的资源。一些亚尔冈京族社区则采用了截然相反的方式,不再采用平均主义的社会秩序,以更有效地保护玉米地免受敌对社区的抢夺。瓦班纳基诸族突击者用上了本土原创的雪鞋,智胜英国士兵。在美国西南部,莫哈维沙漠的居民学会了像荷兰商人一样有效地仓储和运输食物。

和荷兰共和国一样,18世纪在美国大平原异常耀眼的科曼奇族也得益于并适应了小冰河期的降温。从16世纪开始,寒冷多雨的天气促使北美野牛迁徙到大平原上并迅速繁殖。在很多原住民部落纷纷搬迁求生时,科曼奇族则借助枪支、马匹进行捕猎和突袭,很快占据主导地位。他们充分利用规模庞大的野牛群,通过打猎和贸易在18世纪赚取了大量财富,种族部落也遍布整个大平原区域。当其中一个部落因为霜冻或干旱出现食物短缺时,另一个远处的部落通常正经历着其他天气,因此有足够食物补上缺口。

我们在大众媒体或学术界对气候变化灾难故事过分简单化的叙述其实既不能帮我们理解过去,也不能帮我们备战未来。现在流行着一种迷思,认为人类前途劫数难逃,没有任何做法能将人为造成的气候变化限制在可控范围内。美国总统候选人杨安泽最近便宣称,人类已经“晚了十年”。至于“气候变化早就发生过,现在没什么可担心”的揣测则更不可信了,这些脱离历史的胡言论语通常出自那些否认人类引起气候变暖的人们之口,给采取紧急行动带来了更大的障碍。我们去扩展这两种有害极端之间的空间就变得至关重要,细致入微地描写关于过去气候变化的历史就是其中一种方式。

这些历史故事无法为我们提供对付极端天气的具体方法。如今人们面对的环境挑战比荷兰人或科曼奇族人当年遇到的都要大得多,但认识和对抗困难的方法也变多了。而且过去的故事能够揭示出原本可能被继续隐藏的深刻事实。比如它让人们意识到,很小的环境冲击也能激发人类的特大反应,尤其是在经济或政治系统紧张到濒临崩溃的时刻。它也证明就像有些人假设的那样,气候变化并不能简单决定人类的命运结果。

历史告诉我们,当气候变化导致继续居住在同一所城市、以同一种方式种植粮食或维持既有的经济关系变得艰难时,这个社会的命运并不总是走向危机和崩溃。个体、社区和社会都能以令人惊奇的方式作出积极回应,危机倘若真的袭来,也能够激发一些最富有成效的革新。而且人们的回应反过来还能给正在发展进化的社会带来更多转变。如果在过去是如此,那么在引发震动的政治和文化改变、人工智能的危险发展和民主化、合成生物学以及其他革命性科技纷纷涌现的今日,必然更是如此。

大部分围绕全球变暖对未来经济或地理政治造成影响的预测,都是臆测。未来很难预测,甚至如今要预测未来已变得更加艰难,下一个世纪迎来崩溃或是繁荣都有可能。所以让我们怀着开放心态去拥抱未来。与其因为恐惧灾难破罐破摔,我们更应该努力落实像“绿色新政”这样的积极政策,不仅保护我们现在拥有的一切,还要为我们的子孙后代创造更美好的世界。

本文作者Dagomar Degroot是乔治敦大学环境历史学副教授。

(翻译:刘欣)