按:日前,台风海贝思肆虐已致日本35人死亡,逾10人失踪,多地拉响大雨及洪水最高水平警戒。

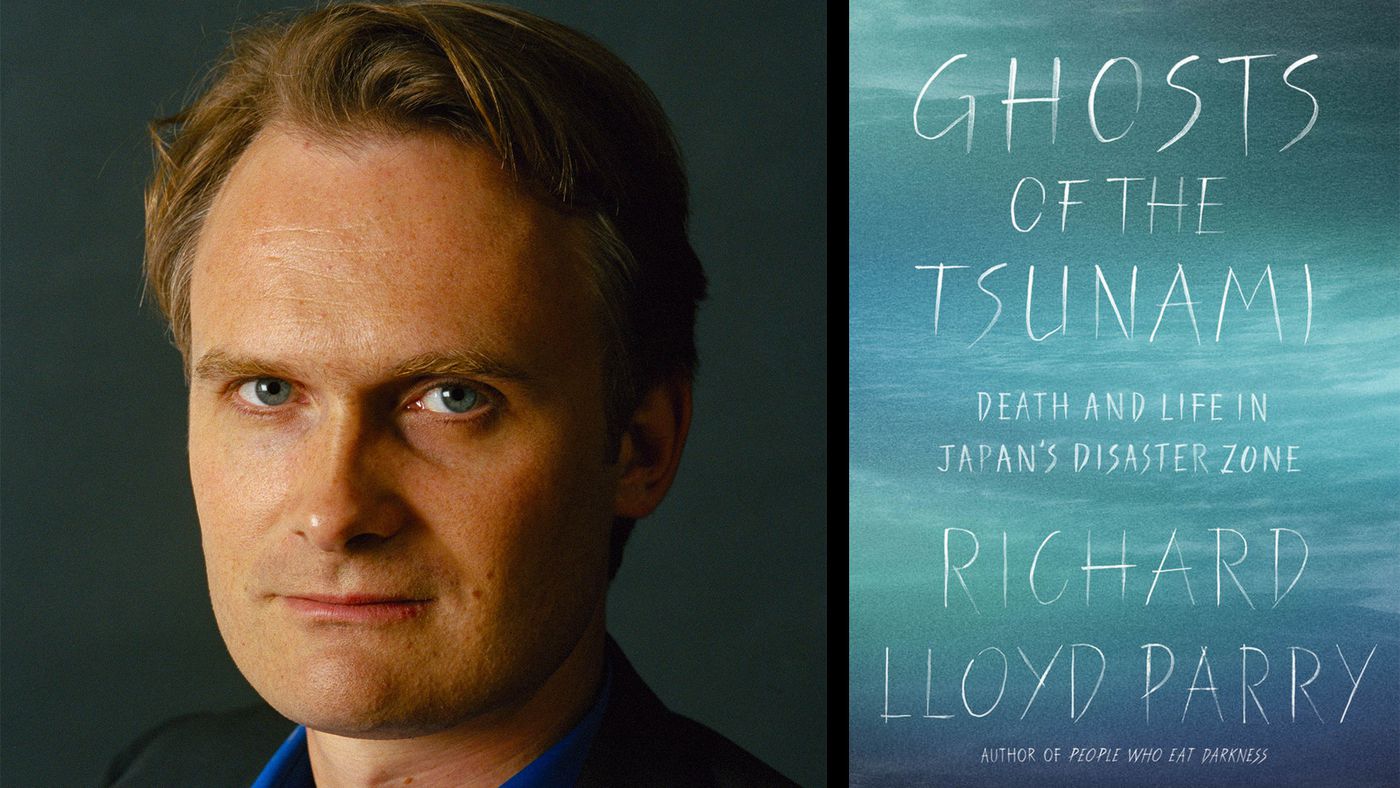

《泰晤士报》亚洲主编兼东京分社社长理查德·劳埃德·帕里(Richard Lloyd Parry)曾在持续六年追踪调查日本3·11特大地震之后写作了《巨浪下的小学》一书,他在书中指出,日本是一个“充满自然暴力元素的国家”——它位于地球上三个构造板块相互碰撞和摩擦的交接点,火山、台风、洪水、山体滑坡、地震和海啸应接不暇。2011年3月11日,日本发生9.0级特大地震,是日本自二战以来死亡人数最多的灾难。如果没有日本堪称完美的防灾系统,以及民众井然有序的避难救灾,这次灾难只会造成更多的伤亡。

另一方面,残酷的自然环境也孕育出了其特殊的国民特质上,日本人则崇尚忍耐(nintai)或坚忍(gaman),表现为不同形式的耐力、耐心或毅力。帕里在调查过程中发现,报道这场灾难的外国记者都喜欢用“斯多葛主义”来形容幸存者,但是日式的坚忍并不是一种哲学概念。日本人似乎从本能上厌恶混乱、自私和反社会的事物——这塑造了一个最好的日本:大家团结在一起,有序避难和救援。但事实上,这背后也暗藏了一个最坏的日本:被动、顺从、压抑、放弃权力和逃避责任。

在台风警报再次拉响之时,经出版社授权,界面文化从《巨浪下的小学》一书中节选了部分章节,以期与读者一同思考天灾频繁的日本的国民性格及其与现代政治的复杂互动。

《海啸不是水》(节选)

文 | 理查德·劳埃德·帕里 译 | 尹楠

海啸的威力与许多颗原子弹相当,但最令人印象深刻的,是那些海啸幸存者的行为,它们远比海啸制造的毁灭性景象更令人震惊。短短几小时内,数十万人在学校、村公所、寺庙和神社避难,他们在教室、体育馆、走廊和过道挤作一团,任何可以铺下一床被子的地方都挤满了人。他们十分恐慌,伤心不已,处于极度震惊之中,其中有百岁老人,也有新生儿和其他年龄的人。最初几天,几乎没有什么官方援助。那些逃过一劫的人不得不展开自救,他们也确实凭借无可比拟的纪律和高效做到了这一点。

一切都自然而然地展开,仿佛有一股无形的力量指挥着大家,没有焦躁或慌乱,疏散中心逐渐从混乱趋于有序。大家各自分配好了歇息的地方,临时铺盖逐步到位,食物也开始集中发放。大家迅速安排好人手轮流领取、准备、清洗和烹饪食物。日本人几乎是本能地厌恶任何被认为是混乱、自私或反社会的东西,这让这些事情开展得十分轻松。所有这一切都在幽默和慷慨的气氛中进行,但有时候这种刻意营造的氛围近乎荒谬。

作为一名在东北地区工作的外国记者,我的一个烦恼是不时要谢绝馈赠食物,如糖果、饭团、巧克力饼干、鱼肠,它们来自无家可归的难民,他们自己的食物通常仅够维持数天甚至几小时。这些刚刚失去家园的人会因为没能款待客人而表示歉意,流露出略带哀痛的诚挚之情。虽然从汽油到厕纸,几乎所有东西都长期短缺,但没有人明目张胆地趁乱打劫,也没有商人趁机涨价。我也没见到打架斗殴、大声争吵或意见分歧,而且最值得注意的是,完全没有人自怜自伤。

这种情况下,几乎不可能不从心理角度进行一番比较。我设想,如果同样的场景出现在英格兰而非日本东北部某所学校,数百人生活在体育馆里,彼此几乎头挨着脚地睡觉。如果真到了这种程度,他们可能已经开始互相谋杀。

在海啸过后的最初几周,每一个来到受灾地区的外国人都深受震动,一段本应该是悲痛的经历竟变得鼓舞人心。那里有很多令人恐惧的可怕景象,还有无尽的痛苦,可是恐惧逐渐消弭,几乎完全被人强大的复原力和受害者的尊严所湮没。当时我觉得这是最好的日本,是人性最好的一面,是这个国家让我最喜爱和敬佩的事物之一:大家团结在一起所展现的实际、自发、不可抑制的力量。我不自觉地开始思考历史,回忆那些让日本或多或少遭受全国性打击的历史时刻,那些被称为开创了充满活力的新时代的时刻。

[英]理查德·劳埃德·帕里 著 尹楠 译

新经典文化·文汇出版社 2019-10

19世纪中期,美国的枪炮强行轰开了这个封建国家的大门。当然还有1945年那场灾难性的战败。这两件事在当时看来,都是无可挽回的耻辱。而这两次重大历史事件之后,日本都经历了数十年的复兴和繁荣之路。到2011年,那种发展扩张和雄心勃勃的乐观主义气氛已经过去20年。自从20世纪90年代初经济泡沫破灭,日本前景一直不甚明朗,始终在失落的繁荣和过于晦暗不明、难以把握的未来之间徘徊。经济发展减缓或停滞不前。日本企业不再承诺终生就业保障。领导日本长达半个世纪的旧执政党在思想和人格上都已一败涂地,取而代之的反对派政治家却缺乏自信、能力不足。因此,不是只有我一个人想知道,这场新灾难是否会演变成一种力量,把日本从政治和经济的困境中解救出来。

许多人转瞬即逝。核反应堆向空气中释放毒素。在任何国家,这样的事件都会引发人们的抗议,激起要求变革的愤怒呼声。时任首相的菅直人则表示:“日本人凭借着顽强的意志从二战的废墟中站了起来,努力恢复,成绩惊人,整个国家呈现出欣欣向荣的景象。我毫不怀疑,日本将顺利度过这次危机,必将从灾难的余波中恢复过来,变得比从前更强大,为后世创建一个更加充满活力、更美好的日本。”

但承诺的一切并没有发生,在疏散中心瞥见的重生希望也免不了彻底破灭。

****

海啸过后的几年时间里,日本发生了各种各样的变化,但结果是让民众因此失去而不是获得力量和信心。其中部分原因是整个东亚地区都变得越来越不安稳——但关键还是在于日本领导层与其所应该代表的民众之间的隔阂越来越大。

菅直人和当时掌权的中间派政治家早在海啸发生前就已一蹶不振。他们是第一个在选举中赢得绝对多数的日本反对党,从执政第一天开始,他们就暴露出经验和判断力不足的问题。2009年,他们赢得了日本有史以来最大的选举胜利,但3年后,他们就遭受史上第四严重的惨败。在充当一段时间的反对派后,自由民主党又恢复活力,重新掌权,而在过去57年中,该党执政时间长达53年。获胜的安倍晋三是二战后日本民族主义倾向最明显的领导人。他支持修改日本“和平宪法”,并且获得了部署军队的新权力。他无视对日本帝国军队暴行的历史记载,前往供奉着二战甲级战犯的靖国神社参拜。尽管日本国民都对福岛事件感到担忧,他仍坚定不移地致力于维持日本的核反应堆。民意调查显示,他针对日本经济发展提出的一系列计划得到广泛支持,但是他对核能的看法、对二战历史的态度,以及由此激起的亚洲近邻的愤怒,让人深感不安。

在这个最需要统一领导的时刻,日本也面临着民主危机。一个政党被认为严重无能,但另一个政党的领导人的意识形态又与大多数人截然不同。许多投票给安倍晋三的人并不喜欢他,也不认同他。但他为人果断坚定,而且拿出了具体计划,在恢复日本的经济福利方面,比其他候选人更有说服力。而反对党的弱点太明显,很多日本人觉得自己别无选择。

即使在政府中,安倍也面临一系列抗议——反对重启核反应堆,反对日本在海外部署兵力的计划,反对阴险的新国家保密法。我追踪了这些示威活动,并与示威者交流,其中令我印象深刻的是,一直听得到对安倍的强烈反对。这不仅仅是因为他狂热的民族主义倾向,他性格中的某种东西也激起了示威者个人深深的厌恶。他们都认为他是大企业和强力核工业的走狗,一个最终可能让日本重返战争的军国主义者。日本人不轻易谩骂他人,甚至面对政治家也是如此。但很多示威口号却称其为法西斯主义者,在一些海报上,安倍还被画上了阿道夫·希特勒式的胡子。

一个上了年纪的示威者告诉我,他经历过二战及其造成的破坏。他还记得东京被燃烧弹狂轰滥炸的情形,他的表哥是一名应召入伍的年轻士兵,死于广岛原子弹爆炸。而现在,他发现自己国家的土地再次被放射性沉降物笼罩,还有一个正将民众慢慢带回军国主义旧路的首相。“我感觉历史好像正在倒退,”他表示,“谁能袖手旁观,眼睁睁看着这样的事情发生呢?”

我们站在示威队伍边上交谈时,四周渐渐围满了人。无论是年轻人还是老人,都纷纷点头表示认同。我们身后的大功率扬声器里传出口号声:“反对安倍政府!反对战争!”

我问那个老人,如果他反对安倍,那么又更看好谁呢?明智又负责的领导人在哪里?应该让谁来领导日本?

他的脸上先露出困惑的表情,然后略显惊讶,最后面露尴尬。我们周围的抗议者也都沉默地彼此对视一眼,几个人还局促不安地笑了笑。我提到了安倍晋三潜在的继任者——目前的反对党、遭人唾弃的中间党派毫无魅力的党内领导人,然而大家都厌恶地摇头。于是我说,一定有这么一个人存在,可是没人知道这个人是谁。当时我正站在日本政治激情最高涨的一群人中间,他们都讨厌安倍晋三,安倍在他们眼中近乎妖魔鬼怪。但是,他们想不出任何一个人来代替他。

造成这一“民主赤字”的原因是什么?又是什么使得当前政治体系无法催生出生机勃勃的政治局面?这是现代日本的一个谜。

从技术层面来看,日本并没有缺失什么,它具备让一个国家有效运转的所有组件。日本有明确的成文宪法,司法独立,新闻自由。他们有许多不同的政党,选举基本不受胁迫或腐败的影响。然而日本的政治生活却停滞不前,缺乏坚定的信念。在北美洲和欧洲,不乏令人厌恶的无能领导人,但也不乏创造激情和变革力,仿佛一个个充满生机的政治市场。在这样的环境下,那些不受欢迎、没有实效的思想和个人逐渐退出,让位给其他证明了自己更适合某一目标的思想和个人,在这些地方,政治虽然有时候方向错误或转入死胡同,但至少处于持续的变动之中。而日本的情况不是这样,哪怕二战过后70年了,他们仍没有建立起真正具有竞争力的多党制。

海啸摧毁家园后,幸存者迅速行动和组织起来,掌握自己的命运。但他们完全是凭本能这么做的,因为在他们看来,这是自然而然符合道德要求的事情。而他们之所以这么做,还因为对官方援助不抱期望。如果西方国家发生类似灾难,受灾民众会迅速而敏锐地想要知道:政府在哪里?而在2011年的日本,这是一个极少被提到的问题。

当时,对政府期望如此低有一定好处,有助于受灾民众走出困境,刺激其自力更生。可是低期望值会损害民主制度。这一点或许不完全对,毕竟日本的确有很多人兢兢业业地投身于民主建设。但是,在谈及议会政治时,人们的反应则经常是冷漠和厌恶,而且最重要的是令人倍感无力的顺从。人们似乎都在说:我们的领导人很糟糕,可是我们能做些什么呢?日本的政治本身就像一场自然灾害,而日本人就是无助的受害者,它就是超出普通人影响力的普遍不幸,人只能无助地接受和容忍。

****

世界上1/10的活火山位于日本——事实上日本整个群岛就由大量从海底隆起的火山组成。每年夏末,台风在太平洋西北部肆虐,日本漫长的沿岸地区无一幸免。台风带来的雨水沉积使陡峭山坡上的泥土松动,随山体滑坡滚滚而下的泥土搅浑大江大河。从地质学角度来看,日本的情况简直骇人听闻,它位于两个——不是一个——“三联点”上。所谓三联点,是指地球上三个构造板块相互碰撞和摩擦的交接点。火山、台风、洪水、山体滑坡、地震和海啸应接不暇:这是一个充满自然暴力元素的国家。残酷的自然环境孕育出的品质常常体现在国民特质上,如俄罗斯人笃信黑暗宿命论,美国西部拓荒者坚韧不拔。日本人则崇尚忍耐(nintai)或坚忍(gaman),表现为不同形式的耐力、耐心或毅力。报道这场灾难的外国记者都喜欢用“斯多葛主义”来形容幸存者,但是日式的坚忍并不是一种哲学概念。传统释义无法体现这一概念所包含的被动和自我克制,坚忍在某种程度上似乎与集体缺乏自尊没有什么区别。在那场灾难过后的最初几天里,坚忍就是将混乱不堪的难民团结在一起的那股力量,但也正是这种力量阉割了政治,让日本人觉得个人权力无用,对国家的困境也不用承担个人责任。

在那场将安倍晋三推向政治权力巅峰的选举进行时,我恰好在大川。我遇到的人对选举没有表现出丝毫兴趣,甚至没意识到正在进行选举,好像这是发生在不同次元的事情,那个次元与普通人活动的次元平行,但不可见。

街边贴满了海报,海报上满是竞争党派的口号和候选人的照片。安装着扬声器的面包车在一个个村庄间穿行,大声播放着候选人的名字。在这种情况下,很难不想到及川先生和政府办公室的那些人,他们带着差不多一样的设备驾车驶过相同的路,把海啸即将到来的消息传递出去,而且几乎一样被无视。

“我并不是说他们应该抗议,坚忍或忍耐——这些品质显然在灾后即刻发挥了积极作用,”日本东北地区文化研究专家赤坂宪雄表示,“但是人们的需求、抱怨和不满是多种多样的,他们应该大声说出来——反对国家政府,反对核电站运营商。可是他们没有控诉,他们依靠耐力和耐心把这些事埋在心里。而这不是什么好现象。”

我有时十分好奇,为什么日本人无法得出一个最简单不过的结论:你愿意忍受一定程度的抱怨、争论和混乱,也要向权威发起冲击,同时承担起选举的连带责任吗?哪怕在这一过程中,你需要忍受一些人趁火打劫和牟取暴利,但这种自私自利的行为中又不乏普通人的抗争意愿。

当时,到处都可以听到另一组口号,使用了一个不同的日语单词。加油(Ganbarō)是一个鼓励人们克服困难和挑战的劝勉之词:最直接的翻译是“不屈不挠”“坚持不懈”或“竭尽所能”。当孩子面临考试或运动员参加比赛时,你会对他说加油。在车站和公共建筑上常常可以看到印有“东北加油!”的横幅。它们是号召人团结一致的宣言,往往来自本人未受海啸影响的绝大多数日本人。但作为一种表达同情的方式,它显得有些奇怪,更不用说用来表达哀悼之情。

让刚刚失去家园和亲人的人像马拉松运动员那样坚持到底,真的是一种安慰吗?在我看来,加油这个词背后的意思是说,他们所经历的一切,从长远来看是有好处的,而这削弱了对那些蒙受苦难的人所表达的同情。

****

日本东北的人以坚忍著称。数百年来这一品质激励着他们对抗严寒、贫穷和难以预料的收成。我想,也正是这种品质,让他们在日本历史上成为被剥削与被损害的一方——被迫卖女度日,在帝国战争时期把儿子送去当炮灰。人们总是怀旧地谈起东北,把那儿当成“古老日本”的宝库,认为它代表着更缓慢、更温和的乡村生活,一个没有被城市的丑陋、贪婪病毒和商业主义玷污的“乡村社会”。但是,外人眼中的单纯掩盖了深刻的保守主义内核,身处其中的受害者早已将这种根深蒂固的压抑视为理所当然。日本这片古老土地上的人默默忍受着这种压抑,努力生活下去——沉默是十分关键的一个要素。他们十分担心,如果站起来抗争,其他人会如何看待自己。他们拒绝改变和为改变做出的一切努力——在这理想的村庄,冲突是不和谐的,甚至是不道德的,是一种暴力。

这是一个隐秘的世界,我对它只有匆匆一瞥的印象。那些墨守成规的人显然不愿与外人谈起这个话题。那些愿意打破沉默的人的故事让我与这片土地相遇,平塚直美就是这样的人。她的公公把悲伤当成软弱的表现,还有釜谷的那些老人,他们拒绝相信海啸可能会来。其中最健谈的是汽车修理工千叶正彦,灾难发生的那天下午,远藤纯二和其他几十个难民聚在他家。

在接下来的3天里,100多个陌生人来到千叶家的两层小楼里,得到食物、衣服和庇护。他们中有当地人、开车路过的人、当地政府官员、年幼的只野哲也和其他几个幸存的大川小学学生。千叶夫妇用光了储存的食物,还把自己儿孙的衣服都分给来避难的人。后来,许多接受了他们帮助的人,都回来向千叶和他的妻子表示感谢,其中包括大川小学的孩子。远藤纯二却没有来,当地官员也一个都没有来。而在他公开指出远藤说法中的不实之处后,千叶告诉我,他开始感觉到,有某种看不见的力量在反对和责备自己。

出现这种情况毫不意外。“在乡村社会,如果你说出自己的想法,就会受到排斥,”他表示,“人们普遍认为,如果你说得太多,或做了任何有争议的事情,当局就不会关照你。他们不会修你家门前的路,也不会向你提供任何官方福利。人们就是这么想的。我们很幸运——我们的房子和生意都没有受海啸影响,因此不需要他们的帮助。可是周围很多人失去了家人、房子和财产,那些人不会说出自己的想法或批评当地政府。”

情况非常微妙。没有人明确表示愤怒或责备——是千叶夫妇的朋友提醒他们,为了他们自己好,最好保持沉默。事实上,当地11家汽车修理店中,只有包括他家在内的两家没有被海啸摧毁,而在接下来几个月里,千叶发现,当地政府的官方车辆以及政府官员私人汽车的维修事宜基本都交给了他的竞争对手。

****

“孩子被看不见的怪物谋杀了,”紫桃佐代美说,“我们向它发泄愤怒,可是它没有任何反应。它就好像一团黑影,没有人类的温暖。”她继续说,“海啸是个看得见的怪物。可是,看不见的怪物将永远存在。”

我不禁问:“看不见的怪物是什么?”

“我自己也想知道它是什么,”佐代美答道,“它是只注重事物表面的日本人所独有的,隐藏在那些绝不会说对不起的人的骄傲中。”

当时,我与佐代美和隆洋一起坐在紫桃家的大木屋里。那时已是深夜,我们从黄昏就一直坐在那儿聊天。我把笔记本里的问题都问了一遍。现在,谈话的性质开始发生变化——在特殊性与普遍性、愤怒与悲哀之间曲折摇摆地进行着,期间夹杂着话题的转换、跳跃和沉默。

本文书摘部分节选自《巨浪下的小学》,较原文有删节,经出版社授权发布。