马尔克斯曾说:“比起婚姻中的巨大灾难,日常的琐碎烦恼更加难以躲避。”家务无疑是亲密关系中最琐碎的烦恼,但面对家里满溢出垃圾桶的四处散落的纸巾、浸泡在浮着油星的洗手盆里的碗筷,以及堆满了几周前买回的已经发霉的猪肉的冰箱,再加上伴侣趴在床上专心玩手机的超然物外的姿态,家务这件小事能立刻将所有神仙情侣拉回到地面,将他们的如胶似漆砸得粉碎。理想的剧情应该是:在经过若干次的争吵之后,双方相拥着痛哭,保证会更体谅对方的付出,找到一个合理平等的分担家务的方式,从此家里窗明几净,情侣继续享受着你侬我侬的甜蜜。

然而现实是,即使已经到9102年,女方依然是家务劳动的主要承担者。多项统计显示,中国女性的家务劳动时间远远高于男性,在2010年中国妇女地位调查的数据中,这个差距甚至达到了三倍。更让人担忧的是,即使目前女性工作时间正在持续增长,但家务劳动时间的性别差异甚至还在扩大,也就是说,女性在职场付出了更多精力,在家务劳动中却依然未能获得平等的位置。

而家务劳动作为“第二轮班”,对情感与身体的消耗以及对自由时间的占用,一方面对女性的健康带来了更大风险,另一方面,同样会影响女性在职场中的表现。联合国国际劳工组织(ILO)在今年妇女节前夕发布的报告《性别平等的巨大飞跃:为所有人创造更美好的未来》中指出,在相同条件下,有孩子的女性会比没有孩子的女性收入更少,这被称为“母职收入差距”(Motherhood pay gap),并且有孩子的女性更不可能晋升为管理层,原因正是女性需要承担更多家庭与照护儿女的责任,因此被认为在工作上更难投入精力。而有趣的是,有孩子的男性,却反而比没有孩子的男性收入更高,并且更可能晋升为管理层。

为什么总是女人做家务?

最近的热门综艺《做家务的男人》便将这个社会问题拉入大众视野,尽管由于综艺节目效果的需要,以及各位嘉宾作为主持人或演员的职业特殊性,节目中对家庭分配家务劳动的刻画与真实的普通家庭或许相差甚远,但从节目中,我们还是能一窥现实社会在分配家务劳动上惊人的性别不平等。

节目试图对比传统的魏大勋一家与“神仙眷侣”袁弘张歆艺夫妻如何分配家务,形塑“新”“旧”两种家庭形象:从魏大勋一家回到家开始,魏妈妈就忙里忙外,无论是收拾行李、洗衣服,还是做饭,全家只有她一个人在做家务,而魏爸爸和魏大勋的主要工作就是瘫在沙发上看电视,他们因此被称为“沙发二子”,甚至还上了微博热搜。

“妈妈干活,父子不动如山”这种典型的家务分配方式似乎过于真实,不仅仅是魏大勋家的现实,恐怕也是我家和你家的写照。面对采访,魏妈妈也无奈地承认:“中国传统的女人就是这样。”尽管在后面的节目安排中,魏爸爸和魏大勋也做了家务,但从魏爸爸认为男人做家务“不光彩”——“上外头说去好像是怕女人似的”——可以看出,家务劳动的性别化差别不是简单地在家庭中可以轻易打破的一种习惯,在背后支持的是关于男性气质的整体论述。

虽然节目名字叫《做家务的男人》,但袁弘似乎是节目中唯一真正做家务的男人,被力赞为“宠妻狂魔”的他对妻子张歆艺无微不至的照顾让观众羡慕不已,无论是日常的打扫做饭,还是更需要耐心的对孩子的照护,袁弘在自己忙碌的同时,也会让妻子安心休息,并且在节目中对家务劳动的繁琐毫无怨言,俨然一副居家好男人的形象。

与魏大勋一家相比,这种男方包办一切、对妻子体贴入微的照顾似乎是一种全新的婚姻形式。微博上的网民也纷纷表示“我酸了”。但很快有观众发现,尽管袁弘忙得团团转,但做家务时还是显得有些生疏,他在节目的访谈中也承认,虽然以前做家务的能力很强,但他最近几年忙于拍戏,在家里并没有怎么做家务,已经被张歆艺“惯坏了”。而张歆艺也表示有些事情不必要男人做,坦言:“他有想做好的心就够了。”这么看来,他们在节目外的家务劳动分配方式,也并没有那么令人激动。

节目中对男性与家务劳动的关系的描述与讨论,为我们提供了继续思考家务劳动的路径:什么铸就了家务劳动的性别化差别?怎样才能打破它?

长期以来,许多学者在家务劳动分配上持有两种对立的观点:“资源争论理论”认为家务劳动是大家都不愿意承担的劳动,因此它的分配取决于亲密伴侣双方在关系中的权力大小,而金钱则是决定关系中权力的重要因素,所以收入相对高的一方更可能逃避家务劳动;而“性别资源理论”则主张男性被社会认为是谋生者的角色,为家庭提供收入是男性的资源,而女性被社会认为是照顾家庭的角色,所以家务劳动是女性的资源,亲密关系正是通过双方的资源交换合作而维系的。

而随着女性工作参与率在世界范围内的迅猛上升,男性的家务劳动参与率依然止步不前。甚至在一些亲密关系中,女性的收入超过了男性,依然承担了更多的家务劳动。在康奈尔大学社会学系研究者Sarah Thebaud的论文《男性气概、协商与养家:在有偿工作的文化背景中理解男性的家务劳动》中,作者通过跨国比较研究指出,在男性气概主导、更看重在外赚钱养家的国家中,与妻子相比赚得更少的男性并不会投入更多时间在家务劳动中,这与“性别越轨抵消”(gender deviance neutralization)理论相吻合:家务劳动分工必须与社会文化对性别的期待相符合,在看重男性气质与工作价值的文化中,当男性处于收入比妻子低这种反常规的情况下,他们通过不参与家务劳动来彰显自己的男性气质。而在没那么看重这两者的国家里,如荷兰,当男性收入更低时,则会承担更多的家务劳动。

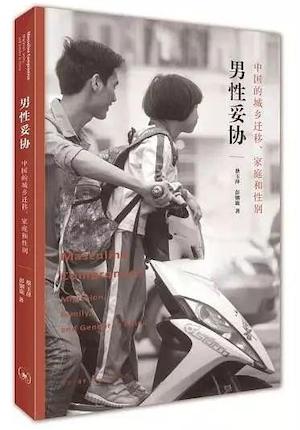

蔡玉萍 彭铟旎 著 罗鸣 彭铟旎 译

生活·读书·新知三联书店 2019年7月

在中国,情况似乎有些相似,但更加复杂。在来自香港高校的两位社会学者蔡玉萍和彭銦旎合著的《男性妥协:中国的城乡迁移、家庭和性别》一书中,作者通过对266位珠三角的打工者进行深入访谈,发现农民工家庭依然延续了中国传统家庭观念中“男主外,女主内”的性别分工,但由于妻子工作的收入同样很重要,所以家务劳动必须在夫妻之间分配。然而,有的丈夫通过参加社交的方式,坚持回避家务劳动;也有的承担性别属性更“中性”的家务,例如做饭;还有的丈夫,由于工作时间比妻子短,会积极参与家务劳动,但对外会保持低调,防止被其他人笑话。

这似乎与前文提到的魏爸爸对待家务的态度如出一辙:可以做,但并不认为是正常或值得骄傲的,而认为是一种耻辱。此外,正如作家王安忆在《关于家务》中抱怨的那样,男性做家务时,“总有着为别人代劳的心情”,不但漫不经心导致效果不彰,还觉得自己给女方施了恩惠,而且稍微做了一些就以“好男人”“体贴”自居,外人也会称赞有加,却不知道女方承担了更琐碎更劳神的杂务。在两位研究者看来,目前的性别秩序并没有发生根本性变化,如果有变化,也只是男性气概在现实状况面前的妥协,如果现实条件发生改变,家务劳动分工的模式会退回到传统的女性包揽的状况。

界面文化日前援引英国兰开斯特大学社会学系高级讲师胡扬的演讲指出,“经济实力等同于亲密关系中的协商优势”的直觉印象并不完全准确,是家庭中的财政支配权决定了家务的性别分配。他通过分析全球最大的家庭动态追踪数据库“英国家庭纵向研究”发现,无论是男性主导财务管理、女性主导财务管理还是两者共同进行财务管理都对女性家务时间没有太大影响,唯有在一种情况下女性的家务时间能够明显下降——当家庭内部实行财务独立,女性能够自主管理个人财产的时候。与此同时,家里财政的管理权与决策权的分配,也并非完全根据个人收入或双方相对收入决定,文化环境对每一个人细微绵密的性别角色规训同样也起到了重大作用。

如何反抗家务劳动不平等?

我们通过揭示家务劳动分配机制的不平等,能够觉察到性别秩序如何默默地规训整个社会。而如何反抗它,无疑是我们最亟待回答的问题。

女性主义者曾经呼吁女性通过工作、通过经济独立将自己从消耗生命的家务劳动中解放,而今天的现实告诉我们,即使女性能够克服困难,赚取与男性一样的收入,也依然要花更多时间在家务劳动中,尤其在养育孩子这些母职的范畴里,女性被要求承担更多的责任。

另一方面,如今发达的服务业促使越来越多人将自己的家务外包,雇佣其他人完成家务劳动。这似乎是一种为女性赋权的完美方法,也激励女性向更高的社会阶层攀爬:通过努力工作能够赚取更多收入,并将家务劳动外包,让自己不用在消磨身心的杂务中窒息,有更多的时间继续奋斗或休闲娱乐。

然而,根据密歇根大学社会学系的教授Alexandra Killewald的研究,外包并没有对妻子的家务劳动时间有太大影响:每1%的外包率的提升,只会导致女性每周平均减少1分钟的煮饭时间与1分钟的清洁时间。同时我们要看到,家务劳动中很大一部分是消费劳动,也就是家庭必需品的日常采购或礼物的选择,这些是无法外包的,因为它本身是一种情感的展现、与亲人关系巩固的方式,必须自己承担;而这同样是劳心劳力的家务劳动,并且通常与女性捆绑在一起。

许多学者呼吁国家在教育与公共政策上投注更多的财力与精力,扭转社会对性别的刻板印象。例如上文提到的ILO的报告就指出,只有通过社会与经济政策的改变,才能扭转只有女性承担家务劳动与无薪的照护工作。可行的举措包括在农村地区兴建基础设施与公共服务,鼓励护理经济的发展,让女性、男性以及国家共同承担家务劳动的负担,这样才能消除由于疲于照顾家务、孩子与老人的女性的“时间贫困”,让她们有更多时间休养或者发展自己的事业。

这当然是一个可行、但同时也已经让人们听得耳朵起茧的建议,还有人提出了一个更具爆炸性的建议:家务劳动有偿化。

早在1970年代,受到工人运动影响的意大利女性运动者就喊出了家务劳动有偿化的口号。达拉·科斯塔(Mariarosa Dalla Costa)与塞尔玛·詹姆斯(Selma James)两位女性主义者在著名的小册子《妇女的力量与社会翻转》( The Power of Women and the Subversion of the Community)中将家务劳动与资本主义制度联系起来,她们反对传统马克思主义在分析生产时对女性家务劳动的忽视,她们认为女性在家庭中日复一日的家务劳动,同样具有使用价值,并且对剩余价值的生产至关重要。因为实际上女性通过家务劳动在为男性工作者提供免费服务,她们充满热情与爱意,并尽心尽力抚育下一代,当男性工作者在外受到压迫时又是他们出气的发泄口——她们是“雇佣奴隶的奴隶”,为资本主义社会的运作降低了成本,同时也输送新的劳动力。

西尔维娅·费代里奇(Silvia Federici)激昂地指出,家务劳动有偿化并不意味着她们只想要钱,其真正目的是拒绝社会为她们构建的理想女性形象。与工人要求更多薪资的斗争相反,即使她们得到了工资,她们也不是为了回到家庭中继续乖乖承担家务劳动,她们的最终目的是让原本隐藏在爱与责任背后的劳动显形,让社会看到家务劳动同样是一种有价值的工作,也让社会看到家务劳动与其他工作一样,都会对女性的身体与心灵造成巨大的损耗。只有当社会承认家务劳动不是女性理所应当的免费服务时,家务劳动才不会自然地属于女性,女性才不用再被无休止的家务所淹没。

尽管在今天看来,这些呼号依然充满反叛而浪漫的色彩,但风靡一时的家务劳动有偿化运动早已销声匿迹。而其他旨在缩减家务劳动性别差距的教育与政策似乎也并不见效,无数严谨的学术论文与慷慨激昂的宣言又在故纸堆中腐烂,飞速发展的科技带来的琳琅满目的家庭电器除了在家庭账单上添了一笔以外,也并没有多大帮助……

《做家务的男人》提醒着我们,时至今日,男人做家务还是一件新鲜事。或许我们该重复1975年西尔维娅对世界的怒吼:“为什么我们的替代方案只有这些?什么样的斗争才能让我们实现超越?”