文|见识城邦

17世纪是荷兰人的世纪。

早在中世纪,尼德兰商人就是欧洲最特立独行的团体,就连哈布斯堡王朝黄金时期的奠基者马克西米利安一世也怕他们三分。1581年建立的荷兰联省共和国,更是将荷兰人推上了欧洲经济的至高点,挪威的木材、丹麦的鱼、波兰的粮食、俄国的毛皮、东南亚的香料、印度的棉纺织品、中国的丝绸和瓷器……全部经由荷兰人之手转运转销,仅阿姆斯特丹一个港口,就有几千艘商船进出。荷兰的商船吨位约占当时欧洲总吨位的四分之三,15000多艘荷兰商船游弋在世界各大洋。“海上马车夫”成为荷兰人的代称,延续百年的荷兰经济奇迹造就了欧洲的第一个现代经济体。(荷兰人:“不要问哥是谁,哥只是个传说。”)

拉脱维亚 里加 西欧和东方艺术博物馆 1633

1602年,荷兰东印度公司(VOC)成立。这个世界上第一家股份制公司,不仅在世界各地建立殖民据点,还拥有货币和股票发行权,有自己的信用体系,甚至建立了当时世界上最强的舰队,享有军事和外交权。荷兰东印度公司以贸易和军事开路,从欧洲一路打到亚洲,荷兰政府就是它最大的股东。在郁金香泡沫破裂之前,如果以现在的市值计算的话,荷兰东印度公司的市值大概相当于现在苹果、微软、谷歌、脸书、亚马逊、摩根、强生、阿里巴巴、腾讯……的市值之和。说它是有史以来全球市值最高的公司,一点也不过分。(荷兰人:“不服来打我啊!”)

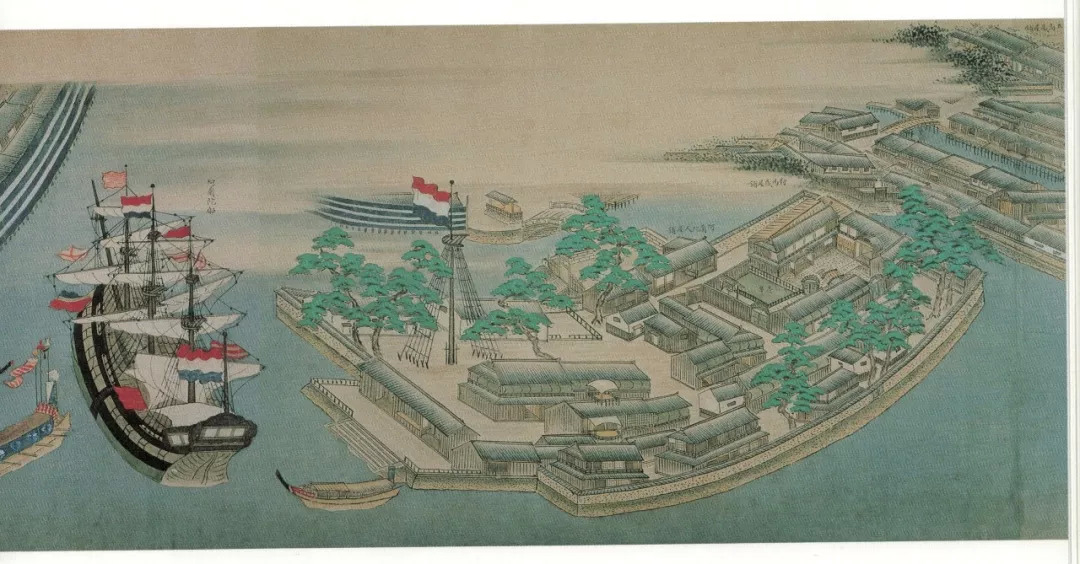

荷兰东印度公司这个巨无霸经济体,带着它惯常的经验和骄傲来到亚洲,征服了印度尼西亚、斯里兰卡,赶走了葡萄牙人,成为东南亚真正意义上的主人。在它北上意欲控制日本时,荷兰人发现,他们以往的经验在这里似乎不起作用了。

日本德川家族刚刚完成了统一大业,在德川幕府统治的岛屿和海洋中,荷兰人不停地在日本人、西班牙人、葡萄牙人、英国人、中国明朝政府、郑成功集团之间腾挪周旋,刚应付了幕府将军的官员,就要回头对付揭老底的欧洲老对手,才被郑氏集团耍弄完,又要迎着头皮向幕府将军解释自己漏洞百出互相矛盾的说辞。(荷兰人:“我太难了!我需要花式团宠!”/(ㄒoㄒ)/~~)

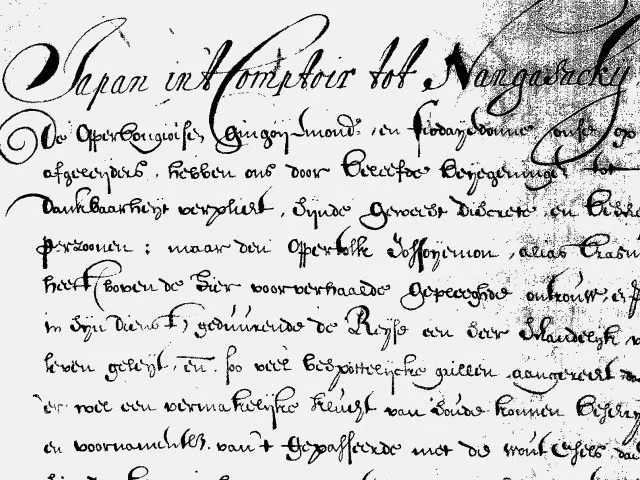

荷兰东印度公司档案

在与德川幕府的一次次交锋中,荷兰人不断地定位自己,他们到底是侵略成性的海盗,还是只想分一杯羹的商人?是“荷兰国王”的合法代理人,还是幕府的忠诚附庸?是顽固的殖民者,还是先进文化的传播者?

一边是要发誓把国旗插到亚洲去的荷兰东印度公司,一边是决心驯服荷兰人的日本德川幕府,强强相遇,鹿死谁手?大幕拉开,好戏上演。

1627 年10 月,一个庞大的使团抵达江户——德川幕府的政治首府,一座不断扩张中的城市。这个使团是由荷兰东印度公司派出的,当时该公司作为在亚洲最具影响力的欧洲企业,迅速崛起。彼得·奴易兹(Pieter Nuyts)位列队伍的最前面,坐在由六位轿夫抬着的专用轿子中。作为莱顿大学(Leiden University)的新近毕业生和荷兰东印度公司的杰出顾问,彼得·奴易兹担任此次向幕府将军派出的特使。紧跟其后的随行队伍引人注目,有近三百人之多,其中包括荷兰将士、全副武装的武士、身着制服的青年侍从、翻译、马夫,当然还有许多仆人。这支使团力图展现荷兰东印度公司不断增长的自信,因此此次出使日本经过精心策划并且开销巨大。他们不仅准备了丰厚的礼物,而且带来了对幕府将军的一系列要求。

然而仅仅过了一个月,彼得·奴易兹就不得不连夜逃离江户。他的使团被草草打发,甚至连幕府将军的面都没见到;他的礼物被弃置一旁;他的要求也被忽略。与来时的隆重排场相比,此次这位特使的返程,没有任何随员陪伴。由于未经官方许可,彼得·奴易兹只能找了几个轿夫来,帮他抬轿以穿过江户漆黑的街道。经过好几个小时的等待后终于成行,但是他们尚未到达街道的尽头,就被一个当地巡夜者喝令拦下。这些轿夫惊恐万分,突然扔掉轿子四散而去,留下荷兰特使站在街道中间,孤立无助。

其实这并不是第一个到达日本的荷兰使团。早在1609年,荷兰东印度公司就已经有两艘船只抵达日本西部的平户。在抛锚停泊在港口的狭窄港湾后,这次探险的领导者准备派遣一队代表,前去寻求德川家康的接见。当这个小型特使团的目的并不是作为私营商人,而是作为声称代表“荷兰国王”——一位根据莫里斯亲王的模糊想象而精心设计的虚构君主——的大使们,寻求进入幕府官员所称的通商或者商业关系。与这一时期抵达日本的其他外交代表团,比如来自朝鲜或琉球王国甚或是派往亚洲其他地区的荷兰代表团相比,1609年使团实在是太寒酸了。17世纪头十年来到日本的使团,通常包括由相关人员组成的大型队伍,在日本群岛穿行时形成了壮观的景象。典型的队伍来自朝鲜,其中一支于1607年抵达日本,由大约400人组成,其中包括翻译人员、抄写员、精通文学的官员、艺术家、医生、乐师、乐队指挥、军事官员、骑兵、剑客、鼓手、信号员、船长、海上引航员、导游、马厩管理员、号手、信使、仆人、水手和屠夫。相比之下,荷兰东印度公司仅仅召集了5个人,其中包括两位大使、充当翻译的桑梧特,以及两位不具名的助手。即使与荷兰派往亚洲其他宫廷的使团相比,这支队伍也完全无法拿得上台面。

送给幕府将军的礼物更成问题。因为1609年前往日本的使团组织得如此草率,没有带去来自荷兰执政的礼物,而且事实上,几乎没有什么物品能够作为可接受的贡品。在选择给幕府将军及其官员的礼品时,舰队委员会的结论是:“虽然礼物是必不可少的,但是船上没有任何东西可以用来当作礼物。”解决办法是即兴发挥,以及到附近港口进行短暂的购物。虽然大使们习惯从他们的家乡带去特产,但是舰队委员会决定有必要派遣其中一位成员,带着“1600雷亚尔到长崎去买一些二手或三手丝绸,这可能会使这里的一些贵族感受到被尊重”。

1627年,与18年前抵达骏府的卑微前任相比,奴易兹使团的出使经过精心的策划,由一位真正的荷兰东印度公司精英成员领导,并带着丰厚的礼物。可是,尽管做了大量的准备——花费了成千上万荷兰盾,但是这次出使却是一次绝对的失败。

到了有人需要为这次失败负责的时候,这位大使为了逃避因溃败带来的个人惩罚,适时供出一份罪人名单,包括不称职的翻译人员、无知的幕府官员、背信弃义的盟友,以及坚定地要将荷兰人驱逐出日本的敌人。但是随着越来越多的细节从日本传来,他的上司认定:奴易兹自己才是罪魁祸首。他们责骂奴易兹在与日本人打交道时过于傲慢、过于偏执,最重要的是过于死板。因此,本来应当有一位更好的外交官可以平息幕府的担忧,同时带领使团成功完成任务,但是在奴易兹这里,却毫无必要地使问题严重化了。

奴易兹到达日本时,荷兰东印度公司卸下了王室伪装,正处在试图摆脱荷兰执政的调解,直接与亚洲统治者接触并提出自己权利的过程中。当幕府官员发现其代表来自巴达维亚而不是“荷兰国王”时,这引发了一场不可能轻松解决的危机。在接下来的几个礼拜,奴易兹的代表团被困在一个不确定的、介于两种截然不同的外交叙事中,他们既无法证明其与“荷兰国王”的关系,同时又无法证明荷兰总督拥有一个合法执行者的权力。因此,假设其失败源于一个无能的个人,显然忽略了一个基本的事实,那就是大使这一身份本身并不是能屈能伸的工具,更不能靠圆滑的大使来迎合欧洲的愿望。更确切地说,其外交使命必须符合亚洲官员授权的逻辑,并且不是所有的使节都能通过这样的考验——不论其首席代表的个人素质如何。

在某种意义上,所有的使团都在演戏。对像奴易兹这样的特使来说,从船到岸的那一刻起,第一个舞台就出现了。要在这个舞台上表明自己的权威和需求,他们就得格外小心。这一行动本身也就充满了意义。如果说木船是一个将要忍受几个月甚至几年才结束的监狱,那么它们至少提供了一个令人欣慰的空间——欧洲管辖权的浮动场所,在那里大使的权威不容置疑,内部统治可靠。如果在船上都安然无恙,那么到了陆地上,他们将更无所畏惧。为转移到一个稳定的位置,大使们不得不强迫其下属服从他们变幻莫测的亚洲主人,服从他们不能控制的规则,服从他们无法掌控的条件。正因如此,靠岸的时刻需要为随后的使团确立正确的基调。一次成功的登陆可以牢固树立大使的权威,表明他不是普通的旅行者,并且确保未来获得特殊待遇。如果开局不利,那么大使可能一路不顺,甚至还没正式开始就失败了。

为获得想要的东西,特使们准备在他们的船上待上几天,直到登陆的条件成熟。在印度,一个宏伟的、精心设计的登陆仪式安排好以后,托马斯·罗伊才上岸,登陆时由“宫廷护卫用他们装备最好的船只引导我按他们的规定通过;他们的号角和音乐声也以最好的方式出现在我的船只面前”。尽管有这些准备,但是当当地官员按照既定程序,坚持对大使及其随从进行搜查时,他庄严的队伍还是举步维艰。虽然托马斯·罗伊抗议称,作为“强大而自由之国君的大使”,他绝不接受这样的侮辱,但是最后他仍被迫退回到船上,直到研究出新的计划为止。

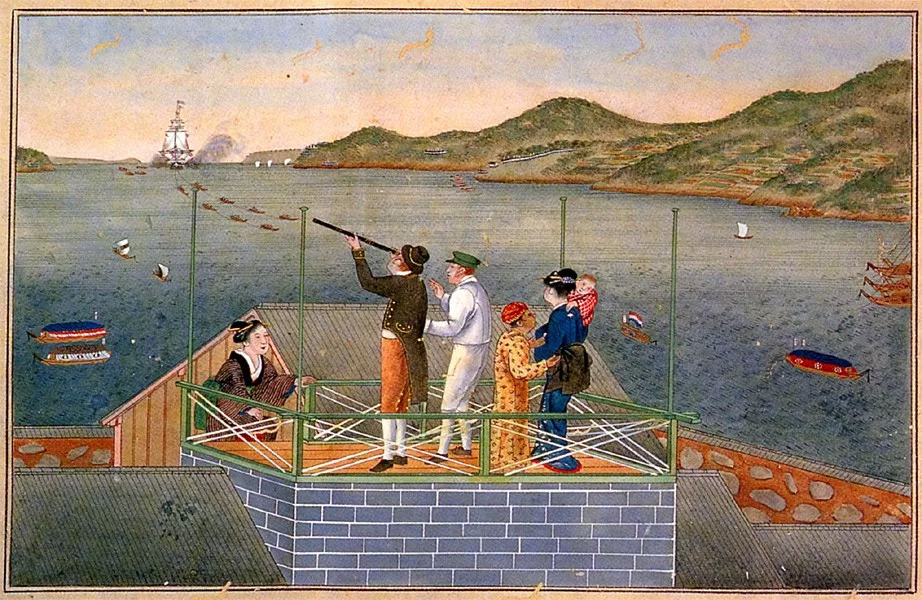

在日本,奴易兹遵循着相似的模式。与罗伊一样,这位大使决心表明他的职位值得被特殊对待。所有抵达平户的船只在其船员和乘客下船以前,都被要求停在港湾中等待当地官员的检查。大使把这视为一个不可接受的侮辱,坚持认为他应获准立即上岸,并通知有关官员进行检查——他的职位的性质意味着这些规定本不应适用于他。奴易兹坚持认为,这种“傲慢的权力”无法被容忍,因为这会破坏其使团特有的基础。当他的抗议行为未能奏效时,他决定不经过搜查便擅自登陆,从而把事情掌握在自己手中。如果平户的官员不能区分一位官方特使和一位普通荷兰商人之间的区别,那么他就必须通过行动向他们证明。

离开平户,经过大阪,努伊兹使团进入江户的西部边界。在平户地方官员的陪同下,队伍缓慢穿过为迎接他们而特别清洗过并铺上沙子的街道。与这一时期抵达平户的其他使团一样,他们吸引了众多人围观。为使通道更为畅通,德川幕府当局已经封锁了连接的街道,这样大使们可以在没有旁观者围观的情况下顺利通过。成千上万的观众聚集在这些交叉路口,他们渴望看一眼异国的游客——根据大使的日记,他们“人数众多且井然有序地看我们经过”。但是,当使团队伍到达市中心附近指定的住所时,奴易兹要求获得更大尊重的潜意识倾向再次浮现。与其他外国特使一样,他们被安置在一个被暂时征用的佛教寺庙里。在缺乏其他合适建筑的情况下,寺庙被认为是招待大型外交使团的自然场所,这比另一种替代性选择——要求德川幕府腾出一位大名的住宅——要合适得多。不出所料,奴易兹并不这么认为,他坚持认为这样的住所不适合“住这样的人”,但当他得知这是幕府将军专门下达的命令时,他同意做出让步。

奴易兹派遣他的副手彼得·缪瑟尔前往平户领主那被高墙围着的住宅中会见将军的官员伊丹康胜。本来缪瑟尔期待一次友好的对话,但是相反,他受到了一次长时间的审讯,因为德川幕府对使团的确切性质有所担心。问题由伊丹康胜提出,但是还有两位僧侣出席,后者在日记中被描述为“日本巴本”(Japanese papen),他们静静地坐在那里,记录着缪瑟尔的所有回答,然后提交给江户城堡。对这位副大使来说,这些沉默的记录员的出席显然令人不安,在他的日记中,不论什么时候提及他们,都可以感受到一种很明显的焦虑弥漫其中:这些都是不可信的“狡猾而奸诈的人”,他们这些危险的人将影响到使团的成功。为什么他会感到如此明显的不安呢?

对进入新世界的欧洲人来说,写作是包括火药和兵器在内的强有力的技术的一部分。在荷兰,如果一位作家因具有书写和保存记录的能力而被授予“文字优势”(literal advantage)的称号,那么荷兰帝国的宣传员们会感到很高兴。如果“说”是人与兽的分野,那么“写”则是划分不同社会的标准,它成为某些社会的优势。正如塞缪尔·珀切斯(Samuel Purchas)所说:“上帝于此赐予了额外的恩典,人已经超越野兽,现在一个人可以超越另一个人;人与人相比,有些被认为是文明的,他们通过使用文字和书写,表现得更友善和虔诚,而其他欠缺(文字和书写)的人则被认为是残暴的、未开化的、野蛮的。”他解释说,由于他们的记录手段仅限于言语,新世界的人直到现在仍然处于困境。而欧洲人因为具备书写的能力,获得了一种与伟大的“主教、先知、使徒、天父、哲学家、(或者)历史学家”联系在一起的不朽,这使他们能够超越无情的短暂生命,同时也使他们与他们在美洲发现的野蛮人区别开来。

然而实际上,进入亚洲的欧洲人遇到了高度文明的社会,在这些社会里,书写被用于许多不同的目的。比如在德川幕府,荷兰人发现这是一个由稳步扩大的官僚机构服务的政权,其规则以书面材料的不断积累为基础。面对这种文化,任何有关“文字优势”的观念在这里都烟消云散了,并带走了欧洲人在新世界表现出的特有的自信。两位僧侣“在我们还没说完之前就把一切都写下来了”,而纸上发出的轻微的声音,提醒着缪瑟尔双方都保有记录。尽管欧洲在新世界扩张的推动者可能会因亚洲没有野蛮历史而感到高兴,但是他们在亚洲的同行都有自己的历史记录——欧洲人对此没有控制权。在这一刻,缪瑟尔恍然大悟:使团的命运不是由荷兰文字,而是由日本文字决定的。实际上,这就是荷兰东印度公司的代表团在德川幕府外交档案中若隐若现的存在。尽管他们试图虚张声势摆脱麻烦,但是这位副使发现,他们无法逃避那些荷兰东印度公司早期在日本的使团遗留下来的记录性证据。伊丹康胜的两位记录员记录下了缪瑟尔临时给出的弯弯绕绕的解释,他们只要回头看自己的记录就能揪出自己一连串该死的矛盾。

随着勇气的丧失,缪瑟尔的镇静很快被打破。这种经历类似于审判,令人不安,一个接着一个的问题,全部“都以这样不恰当的方式,伴随着这样的强势追问,仿佛我们是普通的罪犯似的”。不管怎么看,很明显,大使的根基和使团的命运发生了变化,就在几天前看起来还很笃定,现在却悬而未决。

荷兰使团命运究竟如何?请看《公司与将军:荷兰人与德川时代日本的相遇》。

作者:[英]亚当·克卢洛(Adam Clulow)

译者:朱新屋、董丽琼

书号:9787521701302

出版社:中信出版集团·见识城邦

出版时间:2019年7月