按:“我们不要抱怨。一个真的会让异议者‘吉祥如意’的时代是不会到来的。大多数人,大多数时候,总是愿意选择安全,选择被认同。”美国专栏作家、记者克里斯托弗· 希钦斯(Christopher Eric Hitchens)在《致愤青》一书中写道,“只是,在每个时代,都有一些人以某种方式感到自己‘与众人异’。”他指出,这些人对整个人类都是有恩的。

这样的异议者在中国时常被叫做“愤青”——愤怒青年。在65岁去世之前,希钦斯都保持着“愤青”的身份。他曾经在电视镜头前要求亨利 · 基辛格回应他犯下战争罪和反人类罪的指控;他也曾与英国前首相布莱尔就宗教是否有益于世界进行公开辩论;在2005年《外交政策》和《展望》组织的“全球百大公知”评选中,他排名第五。

《致愤青》是希钦斯模仿里尔克的名作《给青年诗人的十八封信》所作。写作的起因是有人问他能否给年轻人或心绪尚未安分之人一点建议,给出一些让他们规避幻灭的劝诫。希钦斯也看到,很多人依然保有着“已经不再时髦的希望”,希望世界变得更好,也希望最大限度地过一种自己做主的人生。因此,他想用书信体来探讨这个话题。

希钦斯认为,一个真正会让异见者如意的时代是不会到来的。但是,不论是什么时候,总要有一个坚定、有原则的人实践自己说“不”的权力。“不公正,不理智是人类生存的必然成分,但对它们的挑战一样也是注定的。”在书中,他探讨了一系列关于勇气、斗争、幽默、精英主义、身份政治等愤青关注的话题,鼓励年轻人懂得分辨在什么时候去哪里寻找战斗。

在界面文化(ID:Booksandfun)选取的这封信中,希钦斯寄语收信人:要保持怀疑。他说,披上任何信念的铠甲都不会比“保持怀疑”更重要。不管我们相信什么是正确的,都要把它放在那些所谓错误的论点面前,因为只有在一场公开公正的拼斗之后,观点才有资格取走“正确”这个头衔。

《保持怀疑》(节选)

文 | [美]克里斯托弗·希钦斯 译 | 陈以侃

你的回信让我大为振奋。的确,愚昧、迷信和不受约束的权力胜算很大,让人心生疑惧,而且常见到大段的历史中,似乎这些力量从未遭到真正的挑战。但人也有种无法抹杀的本能同样不可否认,就是能看透这些专制,看到当下境况之外的远景。也可以这么说,不公正、不理智是人类生存的必然成分,但对它们的挑战一样也注定的。西格蒙德·弗洛伊德在维也纳的纪念碑上刻着一句话:“理智之声虽小,但非常坚定。”哲学家和神学家对这句话的解读和定义都不同,要么说我们受到神置于我们心中的“良知”感召,要么说——就像亚当·斯密(Adam Smith)所言——我们随身背着一个隐形人见证着我们的想法和作为,而我们则竭力想赢得这位高贵的旁观者的好感。我们并不一定要相信这两种说法,只要知道这种内在的心性确实存在就够了。但我们还必须加上一条限制条件,那就是虽然可以假设这种精神隐伏在我们每个人的心里,但很多时候它也只是如此——隐伏着。它的存在并不一定导致任何改变,要想催化反应或制造普罗米修斯般的时刻,一个人必须决定不再做一个这种声音被动的聆听者,而要成为它的代言人或示范者。

你要我提供一些能鼓舞人的例子。而有些话只适合放在活泼的海报上,或者被引为昂扬向上的座右铭,我不愿供应提供这样的口号。还是那个意思:重要的不是一个人思考的内容,而是他思考的方式。不过,人类智慧的灵光确实超越仅为反对而反对,让我们知道,有一些先辈面对的考验要更严酷得多。

马丁·杜·加尔(Martin du Gard)的《陆军中校德莫默特》(Lieutenant Colonel Maumort)里,阿兰说:首要的准则——他称之为准则中的准则——就是对人心所向保持警惕的艺术。你注意到他把这件事称为“艺术”:仅仅把自己放在一个怀疑大多数人的位置,以此作为信条,甚至骄傲的资本,是不够的,那样容易坠入势利和冷漠。但很多时候,人们的确不只是愠怒地承受着传统和教条,而是很恳切地依附于那些幻想和偏见。比方说,和一个虔诚的宗教信徒争辩时,你会注意到他把自尊也牵涉在议题之中,你要他承认的只是论述中的某个不通之处,对他来说却远不止于此。发自肺腑的爱国者、敬慕皇室和贵族的人,也是一样。忠诚在人类活动之中是个强大的因素;如果一个人相信自己所受的束缚是光荣和自愿的,就不会接受你把他只当做一个心灵上的奴仆。

提醒了这一点之后,我转述已故的卡尔·波普爵士(Sir Karl Popper)的一段见解;他自己在论辩中也时而听不进反对意见,但他依然明白,即使只是为了追求争辩而争辩,依然很有价值,甚至是不可或缺的。他发现,论辩两方若势均力敌,到最后很少会出现一方被说服或“转变信仰”;但双方在一场真正的辩论之后,立场毫无变化的情况也同样罕见。退让、加工、调整都会出现,一些立场虽然看上去“未改”,其实已经做了不少修正。即使如冰川般不灵活的“系统”也不例外。(“Plus c’est la meme chose,”就像伊萨克·多伊彻很有远见地评价曾经那个僵化的苏维埃共和国,“plus ca change.”【法语:事情越始终如一,它的变化就越大】)

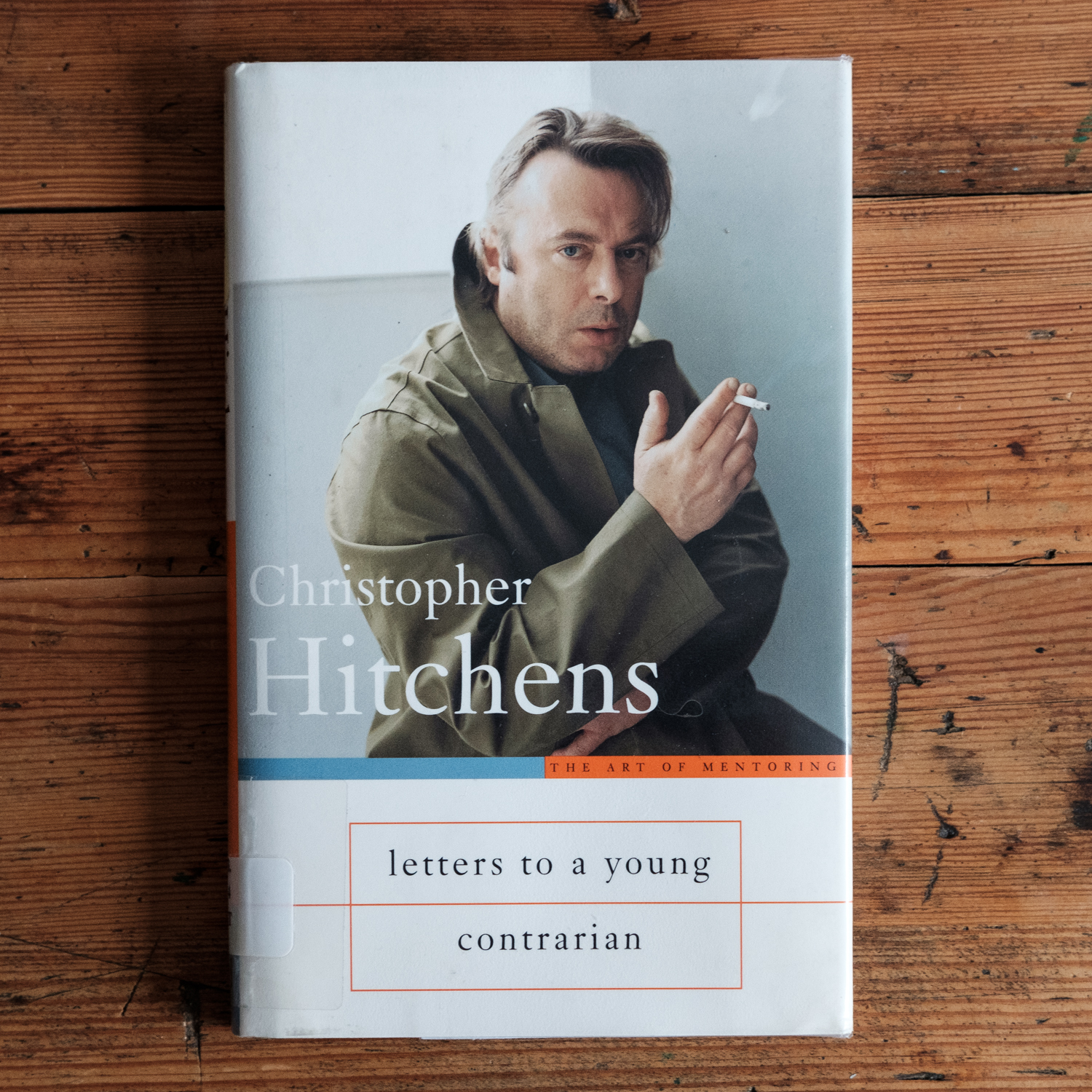

[美]克里斯托弗·希钦斯 著 陈以侃 译

华夏出版社 2019-7

这门艺术中的大师不谋而合的频繁程度会让你吃惊的。乔治·奥威尔(George Orwell)说告诉大家他们不愿听到的话,是最重要的职责。约翰·斯图尔特·密尔(John Stuart Mill)(他居然是伯特兰·罗素的教父,这个巧合很迷人)说过,如果就一个本质问题所有人达成了一致,那么还是要找到一个反对者,听取他意见,这点至关重要,否则大家会忘了如何为之前所达成的一致辩护。有人问卡尔·马克思(Karl Marx)最喜欢的警句,他说是“de omnibus disputandum”(怀疑一切)。有太多他的追随者却忘了这句话的精髓,让人遗憾。罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)直接说,不能保障那些想法不同者的自由,就没有自由。约翰·弥尔顿(John Milton)在他的《论出版自由》(Areopagitica)中提出,不管你相信什么是正确的,都要把它放在那些所谓错误的论点面前,因为只有在一场公开公正的拼斗之后,观点才有资格取走“正确”这个头衔。弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)宣称,那些期待正义和真理可以不经斗争唾手而得之人,一定也有本事想象没有风浪的大海。

我给的这些例子,对于那些还没有体会到其中奥妙的人是起不了什么作用的。De te fabula narratur. 这些事都是关于你的:当你选择了那样的人生态度之后,不能忘记要学的永远会比要教的多,否则受害者只有你自己。所谓的教育者首先要接受教育。我在耶路撒冷有个很亲密的朋友。那个德高望重且容不得质疑的“圣城”,但它的神圣没有什么别的道理,只因为它好不让人嫉妒地地成为了三个(极度分裂且自说自话的)“一”神教的“家园”。这位朋友名叫伊斯雷尔·沙哈克博士(Dr. Israel Shahak);他多年担任以色列人权和公民权联合会的主席,所做的工作堪称楷范。沙哈克博士青少年时期在1940年前的波兰度过,之后承受了难以名状的匮乏和离散,在你看来他的人生中没有一件事会让他对“分裂”和“混乱”有任何好感。但我有几次问他对某些事件的看法时,他平静而慎重地回答:“可喜的是出现了一些两极分化的苗头。”这句论断里丝毫不含轻率之意,命运多舛、历经艰险,让他明白如果不让思想和原则光明正大地对抗,清晰就无从谈起。斗争可能是痛苦的,但没有痛苦的解决方案并不存在,追求这种方案只有一种痛苦的结果,就是抹杀思想的活力,消解意义;那是登峰造极的鸵鸟做派。

反过来,我们每天会听到多少人无耻地列举放弃思考的好处。我们听不到坦荡的交锋,听到的只有一些关于“治愈”的空洞言辞。“团结”这个概念拥有巨大的特权,自然优于“分隔”,而“制造分歧”则更是等而下之。每次听到别人批判“分化的政治”,我都会觉得一阵不适——政治的本质难道不就是分化吗?没有受过完整教育的人参加的那些诡异教派,它们的目标就是要让你免受思维的痛楚,或号称用药可以消除焦虑。东方的宗教讲究涅槃和命定,重新包装之后在西方人这里成了心理治疗,陈词滥调和反反复复的废话也成了智慧。(安东尼·鲍威尔(Anthony Powell)有一套让人赞叹的小说系列,叫《随时间的音乐起舞》(A Dance to the Music of Time),在描绘邪恶的特雷劳尼博士和他的追随者时,作者捕捉那种宗教祷文的愚蠢很是精准。他那个教派的内部人士互相见面时要说:“一切的本质是真实的神性,”然后另外一个人要回答:“幻象中的幻象治愈眼盲。”每次我听到有人在唠叨些什么“终极”、“绝对”、“超越”,或者其他需要大脑中枢自甘解散的区域,我都忍不住想起鲍威尔的文字。)

王尔德(Oscar Wilde)说,一张没有乌托邦的世界地图根本就不值得打开。这种情怀很高贵,而且对葛擂硬【狄更斯小说《艰难时世》(Hard Times)中的人物,指只讲实惠、把生活看做现金买卖关系的人。】之辈和功利主义者们是一声响亮的斥责。但你也得记得,乌托邦本身也是一种专制,那些消灭痛苦、再无抗争的理念比它表面上要险恶得多。这些“终极”和“绝对”都是对“至善”的追求,而“至善”在此处是一个潜在的专制主义想法。(你应该细读布莱恩·维多利亚(Brian Victoria)一本极好的书,叫《战争中的禅》(Zen at War),它的作者的确是位佛教徒,但揭露了禅的顺从和纪律在战前日本帝国主义的形成过程中扮演了多么可怕的角色。)

在拒绝“至善论”的过程中,我也不希望你落到另一个极端上去,那就是错误地对人性采取一种听之任之的态度。我的朋友巴兹尔·戴维森(Basil Davidson)有一部了不起的回忆录,写他在巴尔干多年作为反纳粹战士的经历,他总结出来的一点是:“你不能改变人性”是个懒惰的见解,不要认同它。他亲眼目睹人性的转变——变得更坏了。是否也可由此推得——既然能转变,它自然也可以变得更好?但这也不一定:我们是哺乳动物,脑前额叶太小(至少在基因工程还没有更加发达之前),而肾上腺太大。不过,文明可以让人更愿意以文明的方式相处,而时不时地,它也的确做到了。只有那些想要/改造/同胞的人最后会将他们推入火堆,就像对待实验失败之后留下的废料。

至善论者和狂热分子都宁折不弯;就我个人的经验来说,他们会因为回报降低而热情耗尽,又或者,借用桑塔亚纳(George Santayana)对于狂热分子的定义,就是当他们看不到目标之后,会把狂热翻倍。要是你像巴兹尔·戴维森一样,发现自己正与可恨的国外侵略者作殊死搏斗,那么成为一个狂热分子倒可谅解,甚至不狂热倒有些不应该了。不过这样残忍的考验非常罕见,而且那样的狂热到了一定时候也会作恶。要是你已打定主意做艰苦卓绝的长期努力,并让你的人生不受幻觉的困扰,不管这幻觉是你自己推广或只是欣然接受的,那我建议你要学会辨识和避开那些狂热分子和那些/知道/自己一定正确的人。对于一个异议者来说,披上任何信念的铠甲都不会比“保持怀疑”更重要。

本文书摘部分节选自《致愤青》一书第四章,较原文有删改,经出版社授权发布。