凌晨四点钟的香港地铁,人并不算多。低头族们安静地坐着,一位年轻姑娘突然因为手机死机而痛哭哀嚎,惊呆了同乘的香港市民。这段 1 分 17 秒呼天抢地的画面被 Facebook 网友 Akira Chan 用摄像头记录了下来,配以「洗唔洗痴左線」(是不是傻了)的评论,上传到公开的网络空间。仿佛一只汽油桶被点燃,这段视频在短短几天内就斩获一百多万次播放,迅速登上了热门榜。

「这有什么稀奇的……」我的程序员朋友何坤对此没有丝毫诧异,「智能手机正在侵入人们越来越多的空闲时间是事实,但或早或晚,人们总会慢慢摸索到平衡点的,你不用杞人忧天啦。」

而我却无法停止忧虑——技术真的愿意帮助人类摆脱过度使用乃至滥用的困境吗?作为个人生活伴侣的智能手机,终极出路又在哪里?

妳若不在,百爪挠心

自问世以来,智能手机赐予人类的巨大幸福感仿佛童话里的阿拉丁神灯,能轻松满足你的任何愿望。想吃零食了,一小时送到;肩颈难受了,约个师傅上门按摩;家宴无人下厨,召一个专业的厨师上门他还能为你准备好优质的食材;甚至连看电影、谈恋爱、唱 KTV 等需要现场感的社交活动都可以在手机上点几下轻松完成... 红点亮起的朋友圈、高明精准的优惠提醒、野马脱缰般的奔腾股市... 无时无刻不在伺机引诱每一个普通人的注意力。

一切皆可上网。在「连接一切」被奉为互联网本质的当下,我们越来越享受连接带来的大小红利,却轻而易举地打乱了固有的生活常态。装修一新的服装店、电子卖场甚至大型超市人流越来越少,一切皆可上门,「过度被服务」的情况史无前例地激增着。饥渴的资本、失去理智的创业者、助纣为虐的媒体无一不希望每个用户时刻守候在手机身旁,接收和响应着他们各自的贪婪。

数量庞大的网络依赖症患者和低头族加剧了这种状况的严重性。他们越来越不在意身边人的感受,全部的牵挂都寄托在手中闪光的智能设备上。

据统计,在日本有超过一百万的男性人口蛰居(Hikikomori)在家中——他们通常已经超过半年未接触过社会,只是待在自己的家里,也只同家人交流。他们甚至毫不关心历史和中日纷争,最大的乐趣来源是网络上无穷尽的 ACGN 作品。对于连接,他们认为这是理所当然,也是生存必须。充分的线上连接满足了他们绝大部分的沟通需求,以至于真实生活中的人与人连接显得多余而没有必要。

在美国,人们平均每天花在手机上的时间已经超过三小时,而这个数字的增长趋势依旧不减。来自著名民意调研机构盖洛普的另一份数据告诉我们,52% 的美国人会在一小时内至少查看一次手机,82% 的使用者会在工作时间让手机伴随左右,而在 18-29 岁的美国女性受访者中,有 58% 的人失去手机时会变得分外焦虑。美国人早就意识到,手机正侵入他们生活的方方面面。「妳不在,百爪挠心」的失控感和六神无主已经触发很多人内心深处的不安。

事实上,即便手机常伴左右,人们的心绪也未必会好到哪里去。认知心理学博士生 Cary Stothart 在他设计的实验中发现,手机发出的任何声音都会让使用者感到心绪不宁,好奇而点亮屏幕查看消息——看看是电商的促销优惠,还是游戏中心的好友挑战,还是社交网络上的新评论。任性又不合时宜的推送已经成为仅次于骚扰电话的注意力黑洞。信息管理能力差的重度手机使用者很容易就此葬送自己的生产力,所有的工作都在无形之中变得冗长而拖沓。团队协作效率将因此受到前所未有的挑战。

"Goddamned miracles",BuzzMachine 博主 Jeff Jarvis 在一篇文章中这样评价手机的功用。我们乐于享受上帝和公主般的宠爱,以至于手机变得不可取代。不时冒出的消息和通知就像湖面的柳枝轻轻撩拨你的欲望,扰动你的心智。更可悲的是,越来越多的人自愿跳入这种躁动不安的心境里,错把落入悬崖当做飞翔。在中国未来的十年里,这个量级将以数亿计。

在何坤眼里,这一切都仿若命中注定——互联网的使用者,必然在某种具体形态的设备上度过他们的网络幼儿期和青春期。只有经历这些阶段之后,才能像一个成年人一样理性中立的评判所有新事物。当那些互联网大佬跳台上大谈「连接一切」时,可能很多人都没有意识到他们即将失去什么。相比之下,他们显然更关心自己会得到什么,哪怕那些东西本质上并不重要。

不完美的人类,或许真的要遍历红尘之后,才能勘破这网络与设备的虚妄吧。

产能驱动 or 设计驱动

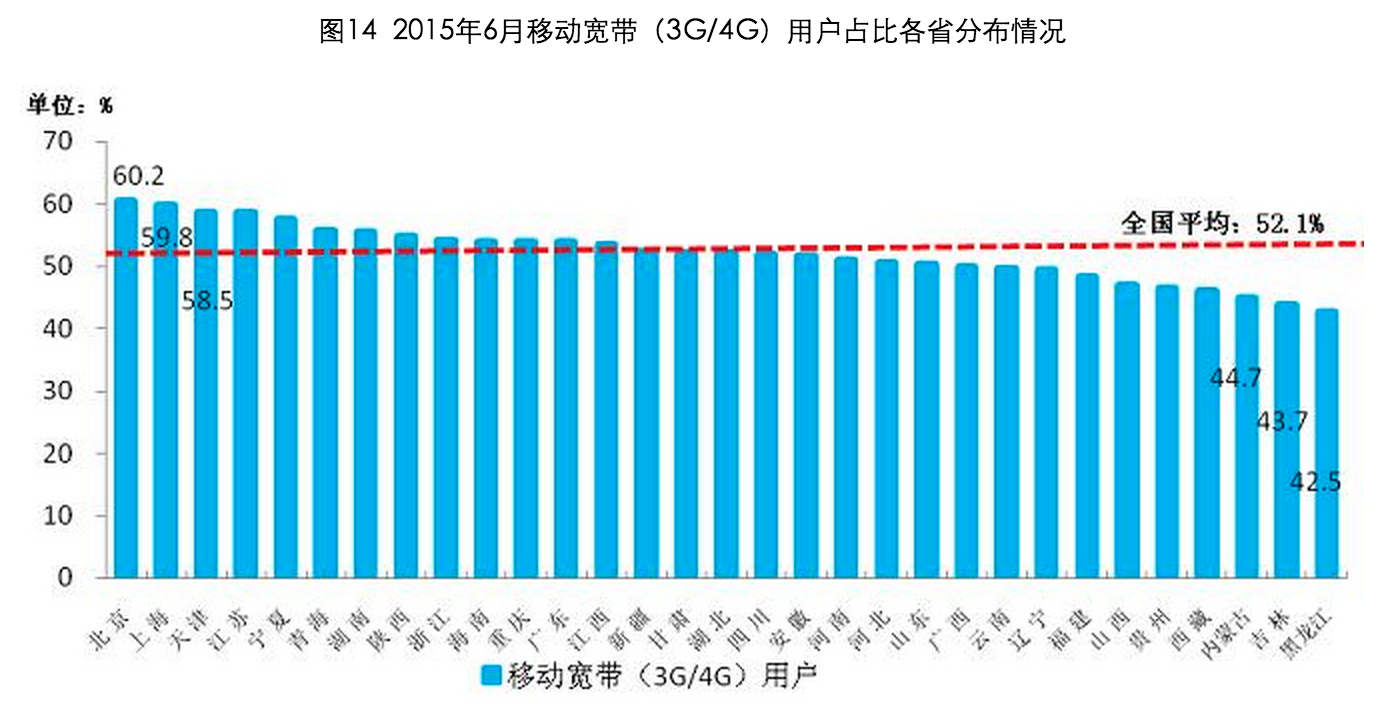

在开始正式的讨论之前,有必要清楚了解中国移动互联网和手机设备的基本发展状况。根据工信部最新发布的报告,截止 2015 年 6 月,中国共拥有 12.9 亿手机用户,其中 52.1% 是移动宽带 (3G/4G) 用户。也就是说超过一半的手机用户已经告别功能机,成为一个智能机用户,这还不包括那些已经入手智能机却仍使用 2G 网络的那部分用户。如果按照全国 14 亿人口 (2014 年底全国人口为 13.678 亿) 来推算,剩下那 48% 2G 网用户 (6.19 亿) 加上 1 亿从未使用过手机的用户,留给厂商们的「净土」就只有 7 亿了。

好在这 13 亿手机用户不会永远不换新机。按照购买次序,我们将功能机用户首次购入智能机称为「初次转化」,首次接触智能机的消费者也可称为「初代智能机用户」;而那些已经用上智能机的用户再次更换手机,则统称为「二次转化」。一般而言,消费者在二次转化时逐渐开始考虑系统的流畅度和易用性、硬件配置以及界面和工艺设计等方面的因素。性价比对购买决策的影响会逐渐减小——很少有人会满足于连续三年以上购买同等价位的手机。即便摩尔定律在手机行业持续发挥作用,相同性能的手机价格逐年下跌,消费者还是会产生「下次换更好」的内心诉求,更不用提手机厂商们的大规模广告轰炸和光怪陆离的营销手法。在这种情况下,那些完成智能机启蒙的、有经验的消费者们反倒比以前更容易形成偏见,认定某个品牌后很可能会一直粉下去。肇始于信息不对称的偏见几乎总是各种无脑粉和无脑黑的根本原因,而彼此间激荡的情绪只是助长他们骂战时的气势罢了。

然而,自从 2007 年 iPhone 发布、2009 年魅族 M8 引起小骚动、2011 年小米发迹直到今天,中国市场上已经诞生了 150 多个大大小小的手机品牌,不是每个品牌都有异常团结强大的粉丝群体。我们的关注点也并不在粉丝身上。面对数不过来的品牌,有一个非常简单明了的划分方法,即产能驱动还是设计驱动。如果厂商们制造手机的内部驱动力有本质差异,那么他们所执行的市场策略和目标人群也会迥然不同。在设计上精益求精的手机厂商,比如锤子、一加,他们的主打机型价格属于中档偏高,自身的 ROM 也非常有特色,但受限于产能和知名度,这两个年轻品牌的主要消费群体是那些对优秀用户体验有清醒的认知,并愿意为其付费的人。毫无疑问,这类人已经亲自使用过不少系统和软件,知道他们的优缺点,属于「二次转化」的用户范畴。事实上,罗永浩也曾自豪地宣称,Smartisan T1 转化了不少原来使用 iPhone 的用户。这是典型的设计驱动的手机产品二次转化用户的案例。

而在象限的另一个极端,比如金立、酷派、联想,甚至还有魅族、小米,这些国产品牌通常拥有强大的生产能力或生产号召力,可惜在设计上缺乏天赋和不懈追求,品控上又不够严苛。为了谋生,他们的出路几乎只能是「星辰大海」,去那些喜欢便宜货、甚至从未被开垦过的国家和地区大量出货。从「走出去」的角度看,这在中国完全不是坏事。只不过苦了那些工厂所在地的居民,不得不承受环境污染的恶果。

一个典型的品牌,当属金立。在今年 3 月的 MWC 大会上,总裁卢伟冰透露金立 2014 年的全球出货量达到 2800 万台,其中国际市场占去 55%。虽然没有达成年初设立的目标,但金立在非洲和东南亚的渠道销量确实非常可观。放眼国内,金立投资并参与创办的互联网手机品牌 IUNI 却命途多舛,数次重新定位后依然反响平平,一把手屡次换帅,这家位于深圳、掌握生产线的手机公司显然还没有摸到中国消费者的脉门。

而摸到脉门的小米公司看起来风风火火。四代机型都被打造成爆款,又马不停蹄地发布了路由器、空气净化器、运动相机、手环、插座、净水器等智能家居产品。你可能很难想象,2010 年倍受欢迎的一款定制 ROM,五年后竟然能成长为今天的模样。7 月 2 日,雷军在微博大大方方晒出了小米上半年的成绩单——3470 万台。而老冤家魅族也破例公布了上半年销量,890 万台。小米另一个实力雄厚的对手,华为表现也非常抢眼,上半年全球出货 4820 万台,国内与海外市场差不多各占一半。

这些动辄以百万计的销售数字,意味着富士康、英华达、魅族和华为等厂商的生产线开足了马力进行生产,层层包裹的新手机顺着庞大的物流网络,飞往全国各地。停不下来的流水线,背后是停不下来的买买买。然而,牺牲品控打价格战、赔钱赚吆喝的做法是正确又明智的吗?

你们生产的手机,搭载的是 Google 的 Android 系统,却在交互和界面风格上恬不知耻地抄袭着 iOS(包括 MIUI),哄骗消费者「我的手机是最好用的」,到头来却变成一锤子买卖。何谈消费者忠诚。然而,产能驱动的厂商是丝毫不在乎这些的。只要能找到像印度、东南亚、非洲、南美等足够广阔的市场,流水线就能满载运转,而不会像夏普那样既亏损又被迫缩减生产线。

但是好日子终将过去,即便将着力点放在海外市场,其增长红利早晚有一天也会消耗殆尽。正确的做法是重视设计、严管品控,提升品牌溢价,而不是在产品上马马虎虎,十万火急地投入生产、投放市场。锤子的战略就比较高明——得益于口碑与体验俱佳的 Smartisan OS,传言中的「小锤子」很可能会转化一大批初代智能机用户,让他们不用花太多钱、也不必略显屌丝就能用上优秀的智能设备。在我看来,这甚至有种「螳螂捕蝉,黄雀在后」的意味。

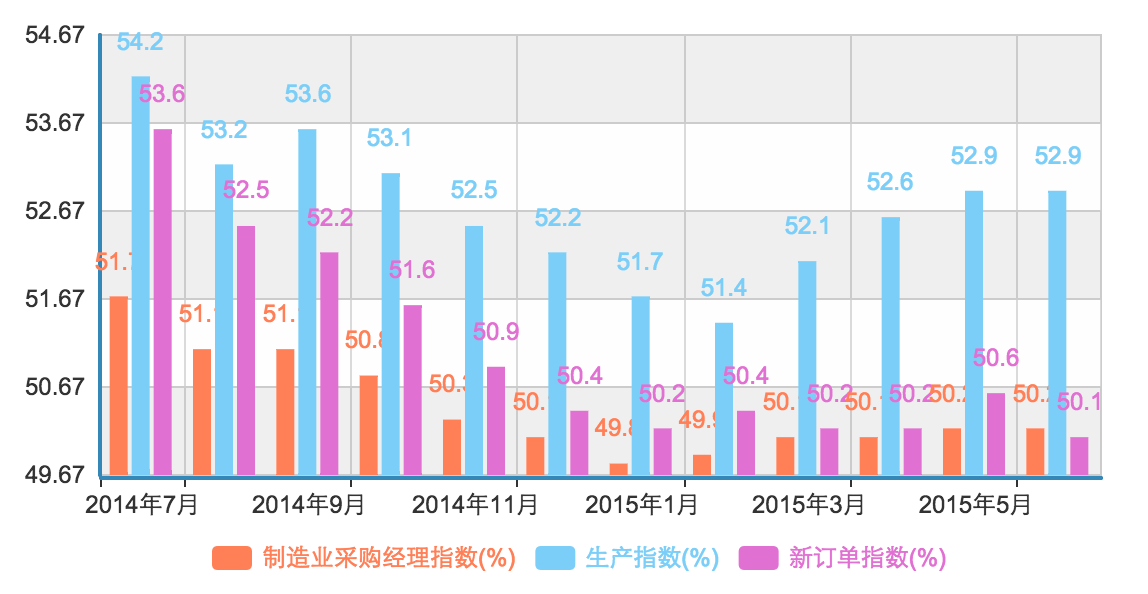

如果没猜错的话,锤子的两款新机应该生产地差不多了,而生产正是中国经济的动力之源。从国家统计局给出的数据看,去年 12 月到今年 6 月,中国的 PMI 指数就一直在 50(50 一般被认为是制造业的荣枯线) 上下徘徊,不见稳步上升的趋势。

相比无处安放的青春,手机厂商们无处释放的产能更加可怕。财大气粗的富士康已经在印度开设了工厂,那里的人力成本更低,也更靠近市场。如果你无法想象下一代通用计算设备是什么,那么就请你好好利用生产线,做出一流的手机产品来吧。

人机共用语

很多人都想知道,智能手机之后的下一代个人计算设备是什么。是手表?还是眼镜?或者其他什么古怪装置?听多了科技圈的诸多历史,你有时候会突然醒悟——某些真实的故事竟然有《启示录》般的预言意义。

还记得乔布斯在 Xerox Parc 第一次看到用位图显示的图形界面时不加掩饰的激动和兴奋吗?在李如一的心智偶像格拉德威尔写给《纽约客》的文章里,这段有趣的历史再一次被提起。「乔布斯就好像一只闯入鸡场的狐狸」,格拉德维尔如此比喻。在艾萨克森撰写的《乔布斯传》里,这次「取经」的成果被浓缩为电脑间如何联网、面向对象的编程和图形用户界面 (GUI) 三样东西。乔布斯显然对最后一样更感兴趣。「为什么你们不做到产品里,并将它商业化?」乔布斯情不自禁地问。

天才往往要比常人看得更远。当全世界的电脑都在执行命令行时,一心想把计算机向大众普及的乔布斯迫切需要一种通用语言。类似于家用电器上常见的电源按钮,悬挂壁扇的拉绳开关,以及手动榨汁机上的杠杆原理,这些看上去非常简单直观,使用者几乎没有任何学习负担。然而,命令行界面 (CLI) 的计算机只适用于懂代码的程序员,全黑界面和「无意义」的代码好像一道鸿沟横亘在普罗大众面前,阻挡他们接触这种新机器。

值得庆幸的是,诞生于 Xerox Parc 创新实验室的图形界面,仿佛一座桥梁把普通人接入了比特世界,而乔布斯正是那个天赋异禀的开拓者。他带领工程师团队,在 Mac 电脑上创造了比 Parc 界面更灵活轻便的系统和软件,多窗口可以重叠,配合苹果的鼠标还能随意拖动。

在 2003 年写给纽约时报的文章中,乔布斯表达了他对设计的看法:「It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works.」图形用户界面沿用了现实世界里大量的按钮和标志性元素,比如电源 (开关)、播放/暂停、放大镜 (搜索) 等等,这就相当于建立了人机沟通的共用语言,任何一个普通人都能轻松上手。只不过,这个绝妙的点子被比尔·盖茨学了去。这位编程天才迅速编写出了 Windows 操作系统,又同 IBM 签下订单,大量出货。随着上世纪 90 年代后突飞猛进的全球化进程,微软在世界各地取得了丰富的 OEM 厂商资源,Windows 系统的市场占有率之高曾一度让人咋舌。

到了 2007 年,一切又开始变得不同。乔布斯亲自在台上演示了第一代 iPhone 的手势操作。双指开合的 Pinch 和 Zoom 操作和随之而来的交互效果,让现场的与会者们惊讶不已。因为在此之前,他们根本不知道触屏设备上 Pinch 和 Zoom 的交互含义。再想想 3 年之后发布的 iPad,五指内收即可回到桌面,四指横滑可以切换应用。这些预设好的手势交互,从苹果的桌面电脑时代就一以贯之,甚至成为一门简单高效的通用语言,老少皆宜。李如一认为苹果的设计非常 intuitive,很多内容凭直觉就能学会。

相比之下,在 PC 时代如日中天的微软尽管也研发和储备了不少触屏相关技术,但由于缺乏对人机交互的深入理解,错失了大好机会。然而软粉们却信心满满。在他们看来,自然用户界面 (NUI) 被公认为是命令行界面 (CLI) 和图形用户界面 (GUI) 之后下一代人机交互的主要方式,触屏面板上的手势操作只是 GUI 向 NUI 过渡阶段的产物。微软早已在 NUI 领域有所准备,一个例证就是今年 1 月发布的全息眼镜 Hololens。在 Hololens 里,不再有窗口 (windows) 这种过时的东西,一切有用的按钮和界面元素都跟随使用者全程,召之即来挥之即去。你只需根据真实生活中的经验,就能操控眼镜中看到的全息图像,从而完成相应的工作任务。与触屏设备的多手势操作相比,这种交互模式更加顺应用户直觉,学习成本更低。

然而,以 Hololens 为代表的穿戴式现实增强设备不一定就是未来。诞生于 2012 年的 Google Glass 同时采用了语音指令和浮空手势两种交互方式,却忽视了使用者和非使用者之间的设备不对等性,在实际应用中引发诸多麻烦。在大众有机会接触到 Google Glass 之前,已经有群体和场所公开抵制这款新设备了。好在 Google 已经领悟到创新的传播奥义,第二代 Glass 雪藏至今,两届 I/O 大会上发布的 Cardboard 虚拟现实眼镜,既让科技爱好者们体会到 DIY 的快感,又以极低的成本完成了新设备启蒙——一台 Cardboard 大约只有 6 美元。

在创新的传播上,我反倒和我的好朋友何坤达成了一致——新设备和新技术一定是需要启蒙的。这个启蒙过程,可以是一台性价比超高的廉价智能机,也可以是价格昂贵但仍有纰漏的 Google Glass,当然也可以只是一只 6 美元的 Cardboard。新设备启蒙的完结,意味着新的人机共用语被使用者掌握,人们习得新的交互模式并运用自如。

而哪家科技公司会成为明日之星主要取决于它所推崇的人机共用语言是否直观和易于理解,用户的学习成本是否足够低,实际应用起来是否足够高效。乔布斯将个人电脑比作「bicyle of mind」,那么掌握新设备和新语言的过程就好像学骑自行车。科技公司应该顺应人的直觉和共有知识,而不是反其道而行之。

在自然用户界面这个问题上,目前还没有一家公司能像 Windows 或 iPhone 那样为用户提供通用的交互语言。去除了窗口和键鼠的限制,人们直觉的数量和预期变得庞大而分散,很难通过一款明星设备形成一门通用的人机交互语言。初代 Google Glass 失败了,Hololens 也不一定能成功。小而美的 Leapmotion 和 Myo 腕带则不温不火。

在未来不明朗的情况下,更多人选择了在成熟的行业里循规蹈矩——发布一代又一代无甚突破的智能手机。这确实是最为安全的方案。产业链上游供应稳定,技术积累足够深厚,下游需求旺盛,消费者们的换机周期越来越短。为了保证商业利益的顺畅流转,手机厂商们不得不大肆宣传工艺或技术上的微创新——阳光屏、3D 玻璃背板、快速充电等作为噱头来吸引和转化消费者。超低的价格,「无比用心」的设计,以及群魔乱舞般的营销,造就了今天手机市场的末世狂欢。

然而,未来依旧一片黑暗。作为「卫星」设备的 Apple Watch,以信息减负为初衷,销量并未达到预期。形形色色的智能手表和手环被公众视为鸡肋。当下的科技界太需要乔布斯这样的开拓者了,而雷军这样的跟随者任何时代都不缺。

在《科技想要什么》这本著述中,凯文·凯利将技术视为植物、动物、原生生物、真菌、原细菌、真细菌以外的第七种生命形态。从更深层的角度看,这是一种取巧和偷懒。因为人性本身是不可控和不可预知的,我们倾向于把它简化,甚至赋予科技以自我 (ego),剥离那些无关的和不确定因素,进而从中找到科技的进化规律,谓之曰「技术所欲」。

这样的论调和逻辑拿去骗骗小孩子还可以。在一封会员通讯里,李如一写道「技术就是政治」。那么政治是什么?如果技术真的有自我,人类的纷繁欲望又该如何处置?

「人类就是技术。」何坤故作神秘地说,「人类总是想要更好的硬件和与之浑然一体的软件,技术所欲就是人类所欲。」

我点了点头,不再说话。

--

题图来自:GBC, Confusion.

作者 @阿尔法通道,首发 TECH2IPO/创见,未获得授权的任何转载、改编和演绎将受到侵权投诉。