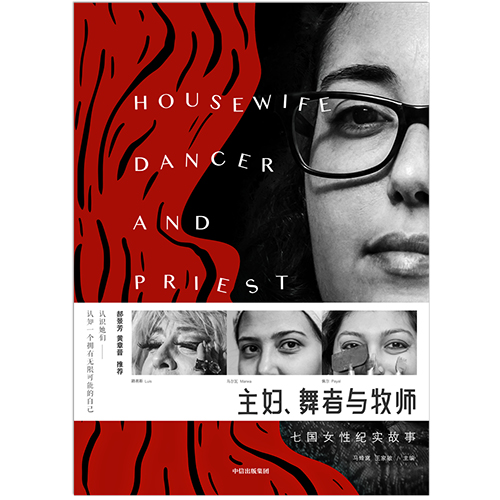

按:我们如今频繁探讨女性与性别,探讨女性面对的各类伤害、压迫、不公或失衡。此时,我们往往倾向于将女性作为一个统一的群体看待。其实,女性内部亦有其复杂性——正如《主妇、舞者与牧师:七国女性纪实故事》一书前言中提出的问题:性别、阶层和社会环境常常能为个人选择提供合理的解释,但“女性”这个身份是准确并稳定的吗?

为了见证与发现不同国家不同身份的女性对于自身性别的社会意涵与局限的体会与认识,主创团队邀请了7位身在海外的青年记者或学者,采访了7位生活在日本、印度、瑞典、埃及、法国、古巴等地的普通女性。

瑞典的安娜和尼娜是教会牧师、神学教授,还是一对已经注册结婚的同性恋者,两人同时戴着结婚戒指和神学教授的戒指。在古巴的故事中,54岁的路易斯是一位跨性别者,他从小内心就觉得自己是一个女孩,并在22岁时下定决心离开家乡,到向往的首都哈瓦那做一名舞蹈演员。作者试图通过这两个故事引导我们思考大部分社会中“男性/女性”的二元框架,女性在家庭和社会生活中也常常受限于这个框架。而对于跨性别者、同性恋者,人们需要以新的性别定义来讨论身份的构建。

自20世纪女权运动兴起以来,公共领域内的性别平权的观念逐渐得到认可,但女性的家庭角色定位难以动摇。异性恋家庭中,女性似乎有天然照顾丈夫和子女的行为,这可以通过原始的性别无意识来解释,但从根本上,这体现了社会和文化的无意识——“母性”成了女性的延伸属性,更像是一种“利于社会”的制度安排。在日本、埃及和印度的故事中,读者可以看到女性在既定角色上的困惑——她们是在中年重新追寻公共角色的主妇、一边工作赚钱一边照顾孩子丈夫的职业女性、拒绝丈夫供养的女性艺术家。而在法国和美国的故事中,读者看到的是“女性”的消解。对法国人而言,性别平权已是“上个世纪的话题”,这些年轻女性潜意识里不愿再被“女性美”这类话题所消费。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《主妇、舞者与牧师》一书中节选了埃及和瑞典女性的故事,意图通过对比这接近性别平权光谱两端的两个社会中的女性生活,与读者一同发现性别议题的具体与复杂。

【埃及】

马尔瓦:“结婚后,你连改变电视频道的权利都没有”

图文 | 潘超越

马尔瓦是我在埃及工作时的同事,担任英文记者兼翻译,工作时非常干练。同时她也是一个孩子的妈妈,并计划着再要一个孩子。

我在埃及工作的那几年,正是埃及社会经历动荡的时期—历经人民发起的两次“革命”,政府更换了三任总统,引发了一系列连锁反应:国家经济下滑,社会安全堪忧,人民生活得不到保障,失业、失学、失信问题严重。社会上原本就突出的“男女不平等”现象,更是因为“革命”期间发生的几起性骚扰案件引起了公众关注,使得人们对隐藏在其背后的社会文化问题进行思考。换言之,对于一位现代埃及女性来说,如何寻找在个人、职场、家庭、社会和宗教等方面扮演的角色之间的平衡点,确是一件棘手的事。

生于1980年的马尔瓦·叶海亚·阿卜杜—卡里姆(Marwa Yahya Abdel-Kareem)来自埃及尼罗河三角洲代盖赫利耶省(Daqahliyah Governorate)的一个中产家庭,目前在埃及首都开罗从事英文记者的工作。与其他传统阿拉伯家庭不同的是,在马尔瓦家中,尽管她是长女,承担着照顾两个妹妹和一个弟弟的责任,但是家人从小就十分器重她,鼓励她求学,她也一直以优秀的学习成绩证明着自己的能力。大学选择了文学专业的马尔瓦,掌握了英语、法语两门外语,毕业后来到首都开罗,先在政府机关担任英语翻译,随后做了一名英文记者。

马尔瓦来到首都工作的事迹已经在家乡传为佳话,她在职场上积极进取的态度更是让家乡遵守教条、甘当家庭主妇或从事简单体力劳动的姐妹刮目相看。然而,马尔瓦也有职业女性的烦恼,作为记者,她曾多次遭遇宗教活动中某些“女性免入”的情况,进入总统府采访的机会也通常会优先分配给男性记者。这些限制对马尔瓦的收入和晋升都产生了很大的负面影响。同时,这也限制了马尔瓦原本积极外向的性格,迫使她无奈地选择在办公室里埋头写稿。

几年前,马尔瓦在办公室里遇到了现在的丈夫马吉德,两人志趣相投结了婚,随后生下了一个健康的儿子亚当。夫妻俩通过努力工作,用积蓄购买了新房。

在很多人看来,马尔瓦的婚姻是非常幸福的。但在与马尔瓦的几次交谈中,我却依然能感受到她在扮演妻子和母亲角色上的困惑。她半开玩笑地说:“如果你想改变世界,就趁结婚前去做,因为结婚后,你连改变电视频道的权利都没有。”

谈到丈夫马吉德,马尔瓦在蜜月行程和孩子教育两方面对丈夫存在抱怨:因为丈夫没有做足准备,蜜月地点从原本计划的土耳其改为埃及境内的海滨城市沙姆沙耶赫;丈夫似乎也一直对新生的孩子没有太多责任心,就连带孩子去游泳也半推半就。好在,她对丈夫不善言辞的内向性格有一点满意:至少他不会像很多埃及男人一样喜欢招惹女性。

当夫妻俩都无暇照顾孩子的时候,他们采用了一种似乎通用于全世界很多家庭的方式来解决问题:把孩子丢给父母。马尔瓦把母亲从乡下接到城市,在离家不远的地方租了一间公寓,儿子亚当平时和外婆生活在那里。

2015年7月17日是伊斯兰教的“开斋节”,这意味着长达一个月的守斋期结束了。埃及的穆斯林参加完早上的聚礼后,便与家人一起吃团圆饭。我有幸在这个重要的节日里受到邀请,参与马尔瓦的家庭聚餐。

这一天,马尔瓦的母亲、妹妹、丈夫、儿子等家人都齐聚在这间租来的公寓里。我看到了马尔瓦作为一名阿拉伯家庭妇女的贤惠形象——她娴熟地收拾房间、烹煮饭菜,这与她平日自信、干练的职场形象形成了鲜明对比。当天的饭菜非常丰盛,马尔瓦高兴地为大家分盛食物,餐后还端出了精致的自制甜点。

我与亚当见面的次数不多,他给我留下的印象就是调皮,除了外婆,几乎无人可以管教他。也因为调皮,亚当三天两头就会被送进医院,擦药、缝针是家常便饭。可是,马尔瓦对儿子毫无责备,反而深感歉疚,她坚信这是因为孩子没有同伴太孤独了。

如果说以前人们生儿育女是为了增加劳动力和防老,那么现在多生的理由大多则是为了给孩子“找个玩伴”。出于这样的想法,马尔瓦和马吉德其实一直在尝试着为亚当生下一个弟弟或妹妹。但是,他们的计划并不顺利。2015年8月,马尔瓦第二次引产,将死在腹中的胎儿埋葬。上次引产是在一年前,她因为生病,连累了腹中的胎儿;这次则是因为意外跌倒,使得羊水流失,导致了胎儿残疾。根据不可堕胎的教义,马尔瓦在跌倒后足足等待了两个月,直到胎儿自然死亡,才做了引产。

在此期间,马尔瓦曾多次前往离家20公里的私人诊所进行彩超检查,每次检查的费用高达800埃及镑(当时1美元约合7.83埃及镑),约占她每月收入的五分之一。她告诉我,那段时间“恐惧”占据了她的内心,相比之下,高额的费用、岌岌可危的工作和虚弱的身体状况已经算不上什么了。

好在没过多久,我就再次看到了马尔瓦的笑容。那天的阳光非常宜人,她要前往市中心的开罗美国大学,去见翻译课程的教授。如果一切顺利的话,她可以参加考试,并得到英语口译证书。大学毕业后,马尔瓦就得到了英语笔译证书,后来因为工作和结婚的关系,口译考试的计划搁浅了。如今,在她看来,社会形势趋向稳定,她个人也经历了一些不幸,是时候做些让人振作的事情了。按照马尔瓦的性格,即便得不到证书,她也能自得其乐,享受学习的状态。即便证书不能为她带来事业上的发展,马尔瓦也很满足,“至少可以再打一份翻译的临时工,为家庭增加收入”。

我最近一次与马尔瓦通话时,她正打车带着儿子亚当前往医院,据说这个小淘气又因为爬高摔伤了。我没有多问,只用一句穆斯林之间使用的问候语结束了通话:祝你平安。

【瑞典】

安娜与尼娜:“我们俩都60多岁了,生活的重心还是在爱中成长”

文 | 寇爱哲 图 | 寇爱哲 王家敏

我曾经在一家瑞典驻华新闻机构工作多年,离职后,2015年7月,我去瑞典拜访前同事汉娜。汉娜生活在乌普萨拉,这座城市距离首都斯德哥尔摩只有70公里,是瑞典的基督教文化中心。瑞典大主教座堂——乌普萨拉大教堂就位于这座城市的中心,历代瑞典国王的加冕典礼和葬礼都在这里举行。

对基督教有一点儿了解的人都知道,在西方国家,基督教徒通常是最保守的群体。他们倾向于让女人扮演好在家庭中的角色,承担起相夫教子的责任;他们是坚定的同性婚姻反对者,认为同性恋破坏了上帝赋予人类的繁衍属性。

我一直怀有这种刻板的印象,直到汉娜把安娜和尼娜介绍给我。7月中旬,正是瑞典人休假的时节,汉娜组织了一次盛夏聚会,我和太太、安娜和尼娜都在受邀之列。那天我们吃了非常有意思的中东菜,大家都对鹰嘴豆泥赞不绝口。我们也聊起了在北欧的旅行计划,尼娜建议我们不要错过瑞典北部和东部的小城。

当时安娜64岁,尼娜60岁,两人非常健谈,都是教会牧师、乌普萨拉大学的神学教授。同时,她们还是一对已经注册结婚的同性恋者。安娜—卡林· 哈马尔(Anna-Karin Hammar)在牧师世家里长大,除了一个哥哥是律师之外,她的父亲和另外两个哥哥都是牧师。作为家中的女孩,安娜从小就注意到父亲经常吹嘘她的哥哥们,对她却没有那么关注。

18岁那年,安娜决定成为一名牧师。那是在1969年。虽然1958年瑞典就开始出现女性牧师了,但这在当时仍很罕见,尤其是她的家族里还从未有过女性牧师。安娜的母亲对此表示出了强烈的支持。“我母亲告诉我,如果她能回到我这个年纪,她也会努力成为牧师。”最终安娜的父亲也接受了这个决定,并教会了她如何讲道。就这样,24岁那年,安娜顺利获得圣职,成了家族中第一位女性牧师。

“其实,那时候我就感觉自己可能对女孩更感兴趣,但对此不太确定,直到我遇到了第一位伴侣。”

1976年,安娜获得圣职的第二年,她把自己的性取向告诉了家人。家人在诧异之外,没有任何反对。“他们非常支持我,还邀请我带女朋友回家参加聚会。”

安娜和尼娜的故事,是在20年后开始的。1996年,安娜到奥地利的一处度假胜地参加一个有关欧洲基督教女教徒的会议。在这次会议上,安娜第一次遇到了尼娜。交谈中,安娜发现尼娜认识自己一个刚刚过世的朋友。于是,会议之余,两个人一边散步,一边谈论死亡。话匣子打开之后完全收不住,她们决定在一起了。

尼娜· 埃德加德· 贝克曼(Ninna Edgardh Beckman)在斯德哥尔摩长大,父母都是精神分析师。和来自牧师世家的安娜不同,尼娜的父母都是自由派,不想给孩子灌输太多宗教思想,希望孩子可以自由选择信仰。从斯德哥尔摩大学新闻学院毕业后,尼娜顺理成章地成了一名记者。

在媒体工作10年之后,尼娜意识到自己对基督教感兴趣。认识安娜后,她回到大学进修神学,在2010年获得圣职成为牧师,2011年成为乌普萨拉大学神学院的教授。

在我惯有的认知中,安娜和尼娜非常特别——她们是女性,是同性恋,又能成为牧师,这在其他国家的教会中相当罕见。

这里有必要介绍一下瑞典教会。像其他欧洲国家一样,基督教在瑞典的历史进程中扮演着重要角色。16世纪的宗教改革使瑞典脱离了罗马教廷的控制,成为独立的国家。虽然近几十年来信众不断减少,但瑞典教会依然承担着人口登记等方面的政府职责。特别的是,在基督教被普遍视为保守阵营的背景下,瑞典教会却支持性别平权,为同性恋呐喊,成了自由主义的前锋。

前面提到,1958年瑞典教会就允许女性成为牧师了——要知道,那个时候的瑞典社会还比较保守,女性需要承担相夫教子的工作。如今,瑞典女性牧师在教会牧师中所占的比例更是达到了40%,这在其他基督教国家中也很少见。

安娜的哥哥K. G. 哈马尔(K. G. Hammar)曾是瑞典教会的大主教,他在任时,任命了瑞典历史上第一位女性主教。哥哥卸任的时候,安娜还参与了大主教的竞选,不过票数居于第四位,未能当选。瑞典现任大主教安特耶· 雅克伦(Antje Jackelén)在安娜竞选的7年后成功当选,成为瑞典第一位女性大主教,创造了历史。

1986年到1990年,安娜达到了她事业的最高峰:她被选为日内瓦世界教会理事会的主任。在任期间她关注女性问题,去往各国考察当地教会和妇女团体。安娜上任之初正值“联合国妇女十年”计划(UN Decade for Women)结束,她立刻发起了“基督教会女性团结十年”(Ecumenical Decade of Churches for Women)活动。1995年,她还来到北京参加了第四次世界妇女大会。

瑞典教会对待同性恋的态度一直比较宽容,安娜和尼娜从来没有被不友善地对待过。尤其是安娜,她从一开始做牧师时就表明了自己是同性恋,教会也一直在背后支持她。2009年,瑞典教会任命艾娃· 布鲁恩(Eva Brunne)为斯德哥尔摩教区主教,她是一位公开的女同性恋者。这在全世界是第一例。

再次见到安娜和尼娜是在乌普萨拉大教堂。周日的礼拜后,她们带领我和太太参观了这座教堂。尼娜饶有兴致地说起这座教堂内的圣母马利亚像与别处教堂的不同:曾有国王将自己的塑像放置在乌普萨拉大教堂内,马利亚像的眼睛望向塑像,似乎在说,哦,你为什么要强占我的位置?我们也分享了前几日在瑞典小城游玩的见闻——在一座教堂里,我们发现中间过道的地毯上有彩虹花纹。我太太前去询问神职人员:“这是在欢迎同性恋者来教堂吗?”她得到了肯定的回答。

“基督教内部也充满了对同性恋问题的争论。尤其是近年来,很多神学研究者提出应对同性恋采取正面描述。”安娜认为,基督教需要直面这个问题。2013年出版的《 爱在翻译中消逝》(Love Lost in Translation)一书就认为早期教会对《圣经》的翻译故意抹去了其中涉及同性恋的章节。

安娜的哥哥在任时也多次为同性恋者发声,呼吁给予同性恋者领养孩子的权利。“我不觉得哥哥是为我做这些的,因为他有很多同性恋朋友,他是为了所有人这么做的。”

瑞典教会为何成了性别平权方面的急先锋?这完全可以从瑞典社会普遍的自由派政治倾向中看出端倪。

从1930年到1990年,70年间,瑞典社会民主党在每一次选举中都能揽获40%—55%的选票从而当选执政党,成为世界上最成功的几个自由派政党之一。而在国会中,其占有多数席位已长达100年。

瑞典有很多促进性别平等的公共政策。安娜说:“我觉得其中比较好的是产假制度。有一部分时间是预留给爸爸的,妈妈不可以用。”

安娜说的产假制度是瑞典社会的一大特色。瑞典的带薪产假长达480天,最重要的是,其中爸爸和妈妈各有三个月的强制产假。这样爸爸就不能把带孩子的责任单独丢给妈妈。所以在瑞典街头,经常会看到肩膀上带着文身的爸爸抱着孩子喂奶。

瑞典性别平权政策最大的受益方是家庭。无论男性、女性还是同性恋者,只要投身家庭,就会得到政府全方位的补贴。这让瑞典的孩子成了世界上最幸福的孩子。一大批崇尚自由的儿童文学作品诞生在瑞典,包括《长袜子皮皮》《小飞人卡尔松》及各种类型的绘本。

瑞典附近的几个国家——丹麦、挪威、芬兰,都和瑞典一样,在各种“幸福指数排行榜”上长居榜首,因而“北欧模式”被很多国家视为学习对象。在2016年的美国与北欧五国峰会上,奥巴马开玩笑说:“为什么不试着让这几个国家来管理世界呢?”

虽然两人都已年过六旬,但是安娜和尼娜在事业上并没有松懈。作为乌普萨拉大学的神学教授,尼娜在做神学研究的同时也在培训牧师,而安娜则持续为巴勒斯坦难民奔走。

安娜认为,婚姻中最美好的部分就是陪伴与分享。“是的,我们俩都60多岁了,现在生活的重心还是在爱中成长——对自己的爱,对妻子的爱,对家人的爱,对外国人的爱,对见过的人的爱。”

王家敏 主编

中信出版集团·春潮 2019年7月