文 / 麦麦张 邓江

蜀道何迢迢,丰镐隔烟霞。周公祭庙日,天下识灵芽。一叶老川茶在一杯沸水中漾开,千秋江湖,财富流转,隐秘中窥见的却是历史的万古长河。

四川是我国茶叶的原产地之一,是古籍记载中可知的历史最久远的产茶区。

老川茶,泛指自古生长在巴蜀地区,经过漫长的自然演化,物竞天择后,遗留的群体种茶树。广义的老川茶包含大叶种和中小叶种,可分为乔木型(如枇杷茶)和灌木型(如窝子茶)。狭义的老川茶为灌木型,多分布于偏僻的高山茶园,中小叶种,品种多样,性状不一。

老川茶大多生长在酸性土壤,通过有性方式(茶果)进行繁殖,幼苗主根发达,对环境的适应性较强,在寒冷的高山地区仍然能顽强生长。老川茶进入秋冬后,休眠期长,发芽晚,产量低,积累的内含物质丰富,氨基酸含量偏高。具有苦涩味较轻,口感醇厚等特点。

从生物学上讲,老川茶作为巴蜀地区(茶树起源地)的原生品种,继承和保留了众多的古茶树基因。从文化上讲,老川茶的饮用历史,可以追溯到商周,甚至上古神农时期。

你从远古走来

上古时期,神农为了普济众生,尝百草,采草药,虽日遇七十二毒,得茶而解之。随着神农氏族从中原分流游离到古巴蜀地区,远古老川茶由此开始进入历史长卷。

巴蜀先民们最早驯化和利用了野生老川茶。商周时期,老川茶开始尝试实现人工种植,并且作为珍贵的土特产进献给周武王。

《华阳国志·巴志》里记载:“巴王上贡说,我们自己种了一个园,里面的茶是极品,特献大王品鉴。周武王喝了后,竖起了大拇指……”古川茶从此由野生变成家养,从土特产一跃成为了皇室贡茶。

周武王的弟弟周公说,这么美味的茶就我们自己喝怎么行,必须要让神仙先祖们都尝尝。于是大笔一挥,《周礼》里便有了“掌荼”,茶作为祭祀之用。这可不得了,古川茶的地位一下上了天。这也便是后来陆羽《茶经》里说“始于神农氏,闻于鲁周公”的由来。

用于祭祀的古川茶在那个时候神气得不行,天下皆知。但,巅峰还在后面。

再以后,秦灭了巴蜀,茶叶的种植和利用,逐渐开始沿长江流域传到黄河流域,至此,中原的同胞们才终于有了茶,四川的茶饮史开始影响整个中国的饮茶史。

就算是鼎鼎大名的“中原”,在秦没有灭巴蜀之前,压根儿就没喝过“茶”。当“南蛮”在化外之境品茗风月之时,中原的权贵们可能还不知晓什么是茗饮。

唐以前茶,唯贵蜀中所产

西汉,有一个多事的辞赋家王褒,游历到四川。西汉宣帝神爵三年(公元前59年)正月,王褒寄居在一个叫杨惠的寡妇家里。杨寡妇家里有个奴仆叫便了,王褒经常使唤他去买酒。便了却觉得王褒是外人,并无资格使唤自己,很不情愿,甚至跑到了主人家的坟墓前哭诉。王褒得悉此事,颇为生气,便在正月十五这一天从杨寡妇手里买下了便了。便了跟随王褒之后,心里依旧颇多不满,却也无可奈何,但仍旧要求王褒在契约里写清楚他以后要做的事情,否则不从。这怎么难得了精通辞赋的王褒?王褒信笔就写下了这篇长约六百字、题为《僮约》的契约,列出了名目繁多的劳役项目和干活时间的安排,使便了从早到晚不得空闲,吓得便了赶紧认错道歉老老实实。

然而,王褒没有想到的是,他这篇《僮约》契约里的两句话“烹茶净具”和“武阳买茶”,会为中国茶的商业文化历史留下最早最可靠的文字记载。“烹茶净具”指的是对于煮好的茶要准备好洁净的茶具,“武阳买茶”就是指要赶赴临县武阳(今眉山市彭山区)去买回茶叶。这两句话充分说明了在西汉时期,蜀地有专业茶叶集市,饮茶已成为社会风尚,而且还很讲究。

所以,川人爱喝茶,爱耍,爱享受生活,从两千年前就开始了。

当大唐盛世从长安的绮丽斑斓中耀世而来时,茶叶产地已慢慢遍及南方甚至边疆,饮茶之风盛行,无论皇室显贵还是百姓外族,柴米油盐酱醋茶,茶成为国饮。与此同时,茶叶产地百花齐放,但“蜀茶”即老川茶,依然是一枝独秀,“唐以前茶,唯贵蜀中所产”。

处于艺术美学之巅的两宋,空前开放繁荣的文化氛围,让天子带领一帮文人雅士开建官焙茶园,将贡茶体系研究到登峰造极的程度。宋徽宗的《大观茶论》集于大成。在贡茶体系的影响下,大唐的煎煮法被更加精细的点茶法取代,而后又上升更为精细的分茶和斗茶。由此不那么好看的建盏,终于在之前横行的青瓷白瓷中扬眉吐气了一把。

不过此时的老川茶有点尴尬,宋代雅士们的奢靡和极致生活随着逐渐南移的经济中心,茶叶的经济重心也已经开始东移。上到天子下到文人记录更多的是东南茶事,推崇的是东南茶叶,福建茶叶后来居上,老川茶的绝对地位第一次有了危机。

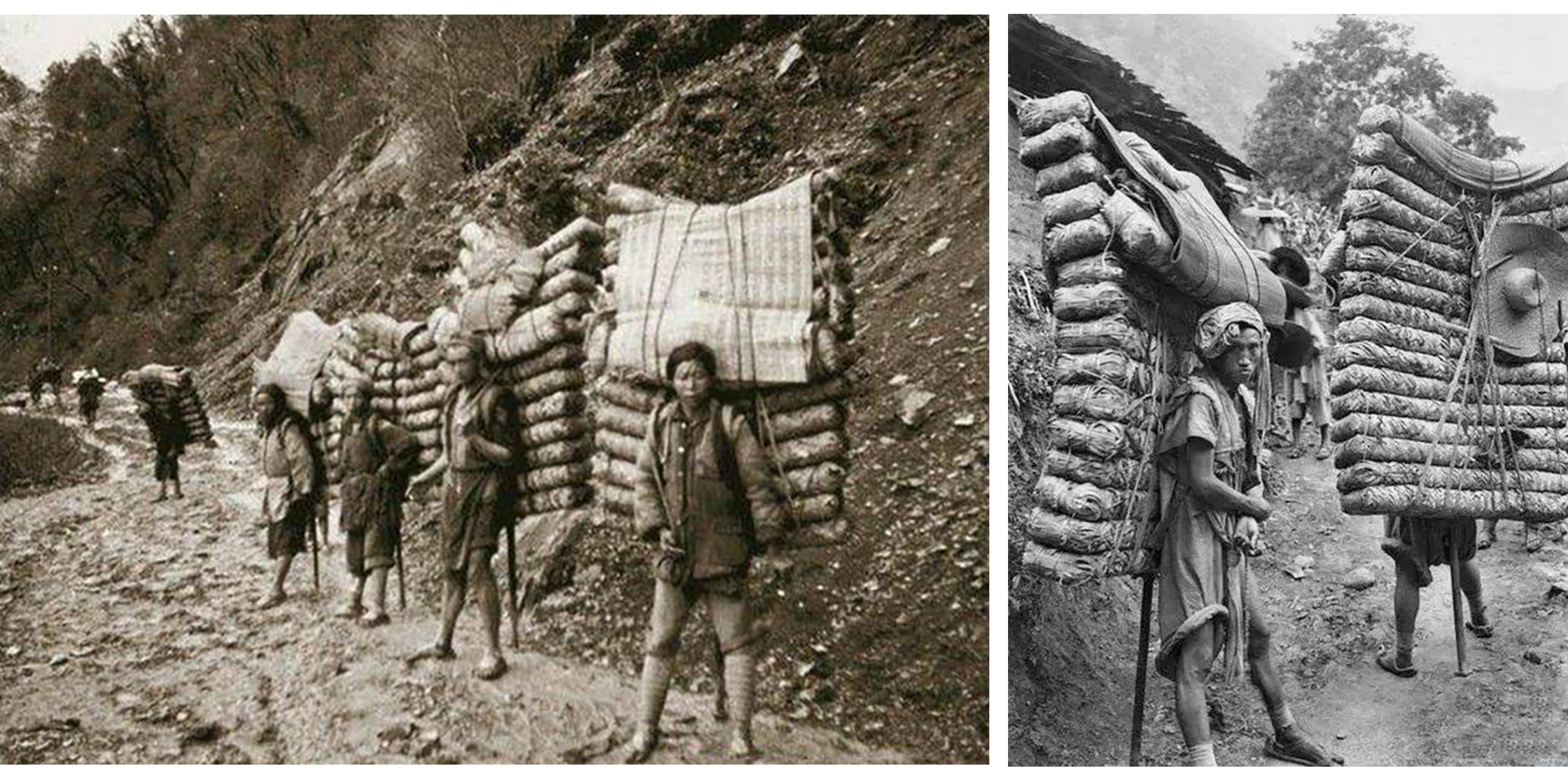

天下大势合久必分,盛极一时的茶饮在宋末的连年战乱中明显衰落,老川茶地位进一步下降。作为外族建立的元王朝,取消了茶马互市,任其边疆名族自由贸易。于是老川茶一分为二,细分出了“西番茶”,即所谓的“边茶”。当明太祖建立明朝之时,老川茶本该迎来些许曙光:国师宝昙和尚一边念着阿弥陀佛,一边管理着四川峨眉黑苞山周围的广大茶园,在向太祖皇帝献上茶叶的同时传递着茶农制茶的辛酸苦楚。于是农民出身的太祖皇帝不爽了:“费团兴散”,以后你们喝茶就别研粉打沫了,直接泡着喝,多方便。

虽然老川茶的地位,受到了影响,不能再独占鳌头,却依然是五朵金花之一。在《事物绀珠·茶类》收录的全国名茶里面,川茶差不多占据五分之一的样子。此时的川茶,“驭番”的作用明显大于了商品作用。

接下来的故事里,四川经历了历史上最为惨痛的战乱,哀鸿遍野,人口锐减,即使清初的“湖广填四川”恢复了部分生产力,依然无法扭转老川茶的颓势。江南茶,东南茶后来居上,再后来,鸦片战争打开了国门,沿海的贸易刺激了该区域的茶叶规模化和标准化。而四川的老川茶却偏居一隅,划重点是内销,阻碍了其技艺的进步。甚至到了民国,四川的茶馆数堪称全国之最,但本地的老川茶却已经无法满足需求。于是云南茶、安徽茶、江浙茶一股脑儿地全进了川。茶叶的市场早已不是千年前的模样。

退无可退的老川茶

尽管如此,老川茶还是按照自己的方式顽强的存活着,即使带着些许悲壮,也要将千年底蕴和四川人民的豁达和乐观融入到这一杯茶里。

新中国成立,百废待兴,老川茶刚刚开始恢复元气,却又迎来了新一轮冲击。

上个世纪六、七十年代开始的知青上山下乡,间接为老川茶的发展打下了基础,改革开放经济的发展,茶叶需求量猛增带动四川茶叶产量迅猛增加,几乎占据全国茶叶产量的半壁江山。而这得益于40多种无性良种茶的大面积推广。无性良种茶从11年的占比53%到17年已经近80%,且在持续推广扩张当中,“老川茶”慢慢变成了“新川茶”。

近二十年来,受到良种茶和外地品种的冲击,老川茶由于发芽晚,产量低,虽有品质优势,但不能为茶农带来实际的经济利益,逐渐被砍伐淘汰。平原丘陵已经基本没有了老川茶的立足之地了,高山或者野林,留给有性繁殖的老川茶的空间也越来越少,成片的老川茶更是鲜少有得,已经到了亟待保护的境地。

老川茶可以退回到哪里去呢?如果可以,退回两千年前可好?

滚滚历史总是向前,我们无法阻挡潮流和趋势,但老川茶的记忆并不会随着时间消逝。茶树会结果,果子会开花,有一片林就会有更大片的林,老川茶的茶树也会从点到面逐渐恢复。老川茶的传统是历史的印记,也是我们要去守护的四川风物。

(部分资料来源:雅安市老川茶研究会)