记者 |

编辑 | 黄月

“我们处于性别战争的新时代,它的标志是在网络空间上直接指向女性的暴力与刻薄言论。”来自英国伦敦政经学院与美国南加州大学的研究者Sarah Banet-Weiser与Kate M. Miltner在2016年的一篇论文中,言简意赅又忧心忡忡地总结了当前欧美女权运动面临的全新状况。用同样的句子形容当前中国女权运动的局势,似乎也恰如其分。

自从反性骚扰运动爆发以来,女权行动者们通过网络媒体汇聚了无数女性的个人经验,揭露社会中压抑女性的客观环境,冲撞大众习以为常又限制女性的规则,激发了公众对性别议题空前的热情。在不久前,“Cherry中国”在发布抽奖微博时,由于文案内容限定中奖用户的性别,有网友发出质疑认为其存在性别歧视,再度引起了网络空间对女权话语的热议。从反性骚扰到“Cherry中国”事件,越来越多女性用女性主义的话语公开地表达意见,参与到针对性别不平等的讨论中。女性主义的力量似乎在1995年北京世界妇女大会之后,又一次达到了顶峰。

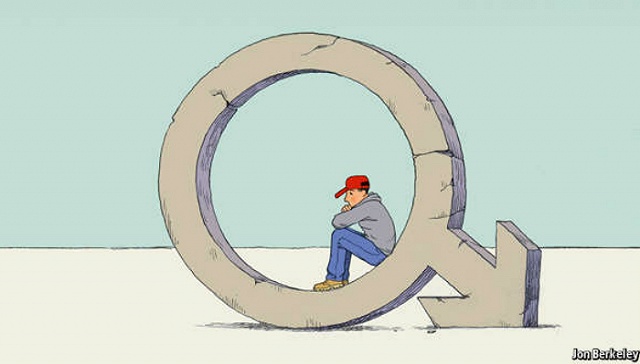

但是,在中国女性主义力量逐渐壮大的同时,反女权的声浪也在相应地增强。愈发激烈与粗暴的性别冲突似乎蔓延到网络空间越来越多的议题上,同时,与前文提到的两位学者的断言相似,我们可以观察到越来越多直接指向女性与女性主义的网络暴力。在“Cherry中国”事件中,质疑该官微是否存在性别歧视的博主,由于遭到蜂拥而至的网民的公开辱骂与骚扰,只能关闭微博的评论区。

反女权的声音不满女性主义对现有边界与规则的冲撞,认为在中国,女性的地位已经高于男性,却依然索要更多的利益,而男性的声音却被压抑了,因此需要予以反击。但在当今的中国,即使可能有许多潜在的拥趸,公然反对女权与性别平等仍无疑是荒唐的。因此,反女权话语将女权划分为了“真女权”与“伪女权”两个类别。他们声称所谓的“真女权”意味着女性在要求和男性同等权利的同时,承担相应的义务,同时她们要求权利的方式应该是理性的、温和的,并且主要依靠个人奋斗。而“伪女权”则包括既要求与男性相同的权利又不承担与男性一样的责任、贪慕虚荣、享受“性别红利”的“田园女权”;也包括常常以中性化形象出现、情绪激动又不理性、常常蹭热点四处“碰瓷”、不断要求更多权利的“极端女权”,以及鄙视国内男性、拜倒在异族男性足下的“媚外女权”。反女权划分“真”/“伪”女权的目的,在于表明他们反对的只是败坏社会风气的“伪女权”,对于“真女权”还是赞美有加的,即使没有人能说清楚“真女权”在现实中的形象。

已经有许多文章反复指出,反女权话语中的“伪女权”自始至终都不存在于女性主义的话语与主张中,甚至现实中是否存在这样的女性也值得商榷。但在今天,词语和概念在网络媒体中可以随意挪用修改,并在短时间内大范围传播。否认反女权话语中使用的概念的真实性、批判部分“女利主义者”污名化女性主义是没有意义的,我们不如将这些概念当成反女权话语对女性的想象与构建,并据此分析反女权话语背后的社会与心理根源:为什么他们愿意相信这样的形象?为什么这些形象在社会舆论中的可见度那么高?反女权的男性究竟在焦虑些什么?

反女权话语背后是对男性的优越与团结被侵蚀的深深忧虑

日本著名学者上野千鹤子在《厌女:日本的女性嫌恶》一书中通过对日本社会的观察与对文学文本的阅读,对日本社会的厌女症心态做出了分析。她指出,在性别二元制的性别秩序中,居于核心位置的便是厌女症,所谓厌女症(misogyny)就是将女性看成欲望的客体加以蔑视——女性只能被拥有,因此是劣等的。而男性则通过一致蔑视女性,相互认同为更优越的性主体,这种特征被称为“男性同性社会性欲望”(homosocial)。男性之间的认可,是个体通过展示财富、权力、拥有的女性或性能力这种阳刚气质达致的。同时,出于对男性失去性主体地位的恐惧,以及维持男性之间的团结的目的,他们会严格排除“同性恋”,即“像女人的男人”。正是由于这种机制的持续运作,男性始终处于优越位置的性别秩序得以稳定。

运用这种理论框架对中国的反女权话语进行分析,我们会发现,反女权话语的背后是对男性的优越与团结被侵蚀的深深忧虑,而这种忧虑来源于性别与阶级的交织作用。界面文化(ID:Booksandfun)曾在《男性弱者的“红色药丸”:全球视野下“女权压迫男性”的迷思》一文中指出,“男性弱者”成为普通中产阶级男性攻击“女权压迫”的重要话语逻辑之一——他们要么抱怨女性占有的好处太多,占据了男性本应该占据的地位、资源与金钱,却还要求被照顾的位置;要么认为女性变得越来越势利,在择偶时要求更高的“价钱”,成为倾向于选择成功男性、而对“弱势”的男性不屑一顾的“拜金女”。简而言之,这种逻辑认为,由于女性权利的扩张,许多男性受到了压迫,应得的资源被夺去,而女性作为一种“资源”也越来越难以取得。这些男性认为自己在阶级上是弱势的,女性则是压迫者的一员。

这种对“田园女权”的想象与攻击,折射出的是男性在阶级结构变动与性别秩序遭到挑战时,担心失去男性群体认同的焦虑。当社会开放性逐渐下降,社会经济不平等持续扩大,而女权话语与行动在社会舆论视野中出现,不断冲击着原来不言自明的性别规则与边界时,许多男性惊奇地发现,用以彰显男性优越主体以及赢得男性群体认可的资源——地位、金钱、工作甚至女性——都无法如想象中那么顺利地获得,这不仅让他们产生了阶级滑落的担忧,更使之陷入了对男性之间认可纽带断裂、自己被认为“不够男人”的恐惧中。

反女权话语中对“田园女权”形象的具体描述,能够清晰展示出男性试图向男性群体解释的、他们的焦虑与恐惧应该归咎于什么。他们运用“权利与义务对等”这个普通人能轻易理解的概念,解释什么是他们心目中的“真”女权,并将“田园女权”表述为“只享受权利,不承担义务”的形象,认为她们在压迫认真勤恳的男性。然而,如果我们仔细检视反女权话语中的具体内容便不难发现:实际上,这里的“权利”指的是特定女性能够享受的父权红利,例如结婚的彩礼、约会请客甚至是工作上的升迁等奖赏符合父权制标准女性的行为,而并非我们通常讨论的平等权利;而“义务”指的其实是服膺父权制,成为女性“应该”扮演的角色——纯真、温柔又体贴的男性附庸。

但另一方面,我们也可以发现,男性其实又很享受给予女性特权,例如“女生节”在国内的出现与兴盛,就说明了性别秩序需要这种形式上男性向女性示好的展演:赞美女性性吸引力的横幅、集体的示爱赞美活动以及铺天盖地的商业促销。这恰恰是对厌女症的再一次确认:女性是需要被照顾、被关爱、被主导的浅薄客体,而男性通过这个过程,展示了自己作为性主体的位置,确认了男性群体的优越性。

因此,反女权话语中希冀的“权责对等”实际上要求的并非让女性放弃父权红利,而是要求她们在享受父权红利的同时,服膺现有的性别秩序。反女权话语正是通过构造这一形象来调和自己的焦虑与恐惧,并试图回答为什么“男性弱者”无法获得男性群体认可的:女性得到了过多的父权红利,又不扮演她们本该扮演的服从、温柔又善解人意的“好女人”角色;正是因为女权的话语与行动出现,导致许多本应该属于他们的金钱、工作被那些享受父权红利、不称职又不愿意服膺性别秩序的女性夺走,就连女性本身也开始违反原有的性别刻板印象,无法让他们好好“拥有”,而无法“摆平”女性又让“男性弱者”的男性气概大打了折扣。

反女权话语在使用“弱者”或“弱势”这样的词汇时,常常是将男性与女性对比,认为当前男性才是“弱势群体”。然而,以厌女症的视角来看,“弱势”其实是指相对于更高阶级的男性而言,运用这套话语的男性是弱势的。“贪慕虚荣的拜金女”形象实际上能够清晰展现这一点:女性的形象依然是依附于男性、没有任何独立性的客体,甚至可以说是一种商品。对于“男性弱者”而言,女权让本应属于他们的女性有了更高的“价码”与更“差”的功能,而这些女性期待的是比他们阶层更高的男性。

正如美国作家Arthur Chu与上野千鹤子不约而同指出的那样,过去的文化将女性与金钱和地位并列,认为只要男性好好工作奋斗,遵照男性群体的等级秩序,自然能够“分配”到一个女人。当这个女性并未如约而至时,他们会担心自己是否有充足的资源与阳刚气质,能够被男性群体认可,乃至于自我厌恶。但这种自我厌恶依然是厌恶自己“不够男人”,没有足够的财富以“拥有”能证明自己的女性,无法与更高阶层的男性相比,而非真的觉得自己比女性弱势,因为在这套话语中,女性依然只是一个待价而沽的商品形象。

至于被舆论激烈批评的“极端女权”的想象,则从另一面反映出了男性的焦虑与恐惧。她们完全拒斥了性别秩序中男性为主体的框架,既不要父权的红利,也拒绝按照性别脚本展演,甚至激烈地要求彻底打倒男性。因此她们常常被想象为中性的形象,缺乏女性的柔美。我们可以看到网络上大量对被认为是“极端女权者”的攻讦,除了辱骂以外,主要是对她们缺乏“女性优点”的攻击,包括“丑”“肥”“没人爱”等等。这种对其女性特征的否定,正是因为她们威胁到了性别秩序最基础的特征:男性的主体性——当女性开始拒绝被动地接受性别秩序,而开始主动地冲撞所有性别歧视的规则,甚至比男性更有“阳刚气质”时,男性无法那么容易地将对女性的蔑视内化。

从这个视角来看,反女权话语对女权的形象构造,来源于男性努力弥补阳刚气质、争得男性群体的自我认同的尝试。尽管他们打着“弱者”的旗号,但从未真正将女性放在平等的位置。

创建一种新的架构、新的话语与新的行动

回到文章一开始的断言,正处于性别战争新时代的我们该怎么办?这也是在最近反女权声浪渐高的背景下许多人一直追问的问题。作者赵皓阳就在《女权之辩:真正的女权VS虚假的女权》一文中提出,我们应该放弃空谈,放弃在社会舆论中扩大影响力,而转向实践;并且清洗其中“极端女权”的部分,女权运动才有战斗力。与他类似,许多人认为女权运动只是一群中产阶级女性在“嘴炮”而已,并没有实际行动,也不关注底层人民。

实际上,中国的女权运动在社会各个阶层都做过大量的实践行动,包括反家暴、反性骚扰、农村女性自杀防治以及保护女工权益等,然而经常被忽视。当然,我们乐见中国的女权运动能够继续接触到更多受到压迫的底层女性,深入到更广泛的社会议题。

此外,正如前文指出,这是一个“新时代”的性别战争,它以社交媒体为战场,你无法阻止其他人挪用与歪曲女权的概念与理论。更不用说,反女权话语对女权的想象并不直接来自于女性主义者的发言,而有着更深层次的社会与心理根源;即使你与其他人切割,也不阻碍他们构造出新的话语与新的幻象,因此“清洗”或“划清界限”都是一种毫无意义的行为。

我们还要意识到,这场性别战争中,中国的女性主义者还承受着额外的困扰。因为女性主义对于中国始终是一个舶来品,所运用的大量理论资源与话语体系都来自欧美国家。与日本和台湾地区类似,女性主义者总需要面对“崇洋媚外”的质疑:无论是从理论本土化的角度、怀疑西方的女性主义是否能适用于儒家文化,还是从现实政治的角度批判女性主义是西方国家的特洛伊木马,甚至有一些自媒体会将其色情化,认为女性主义就是鼓励中国女性追求外国男性的逆向民族主义。这其实也证明了厌女症在社会中的深刻印记:女性作为一种不理性、容易屈服于身体与感性冲动的性资源,如果不愿意屈服于民族国家的男性,那一定就是要依附外国的男性。

“厌女症已经太深地刻进我们的身体。”这或许是女权声音刺耳的重要原因。社会大众被固有的性别秩序规训已久,对社会各方面的性别不平等已经习以为常,当有声音出来挑战这些边界时,很容易就会认为这些声音是在哗众取宠。这一方面是因为他们无法接受长期遵循的秩序,有如此大的道德缺陷;另一方面,由于性别秩序在社会结构中的基础位置,人们无法想象打破父权制后,应该如何与彼此进行互动。正是因为缺少一个替代性的框架,身处厌女症社会的男性与女性即使对现存性别秩序的合理性有所怀疑质疑,也不知道在现实中如何表达、如何行动才算是超越了旧有的性别秩序,还可能常常因为使用旧有的话语被批判。如何交流,如何行动因此他们,最后要么开始厌恶“政治正确”,只能满怀疑惑地回到原来的话语中思考,要么就在每一次谈论性别时,都经历痛苦的自我审查。

正如剑桥大学古典学教授玛丽·比尔德对女权运动未来的悲观宣称:“总体上说,前景仍然颇为黯淡,距离颠覆那个男性化编码的架构还很遥远。”但至少我们需要创建一个新的架构、新的话语与新的行动:如果说“抽4个男孩送游戏”有问题,那应该怎么表达?如果绅士风度是贬低女性,恰当的行为又是什么?男性如何具体参与到女权中来?在抵抗、拆解父权制的同时,提供一个新的编码与架构,这才是对厌女文化的颠覆开端。

参考文献:

Arthur Chu.(2014).“Your Princess Is in Another Castle: Misogyny, Entitlement, and Nerds

https://www.thedailybeast.com/your-princess-is-in-another-castle-misogyny-entitlement-and-nerds-1

Banet-Weiser, S., & Miltner, K. M. (2016). #MasculinitySoFragile: culture, structure, and networked misogyny. Feminist Media Studies, 16(1), 171-174.

点点(2017),《男性弱者的“红色药丸”:全球视野下“女权压迫男性”的迷思》,界面文化

玛丽·比尔德(2019),《女性与权力:一份宣言》,天津:天津人民出版社

上野千鹤子 (2015),《厌女:日本的女性厌恶》,上海:上海三联书店

赵皓阳(2019),《女权之辩:真正的女权vs虚假的女权》