文 | 业界风云汇 火火

互联网行业似乎从来不缺乏风口,以前是两三年一个,如今几乎快要变成一年好几个。

这不,短视频的风口刚刚形成没多久,就迅速成就了快手和抖音的江湖地位,同时也让诸多巨头扼腕叹息,恨自己没有提前布局其中。

而正当大家纷纷探索下个机会到底何时到来之际,由国外引入的Vlog开始逐渐露出蹿红的势头,瞬间引得巨头们上演了兵临城下的一幕。

内容创作新风口

Vlog最早是2012年起源于Youtube,国内的第一批Vlogger出现于2016年,主要以海外留学生为主。而真正在国内获得大规模关注是从2018年才开始的。

和其他娱乐型、快消型的视频形式相比,Vlog所展现的生活化、真实性、高品质内容吸引了越来越多的人关注,同时,也引来巨头的入局。

4月25日,抖音在原有15秒短视频的基础上,向所有用户开放了1分钟时长的视频发布权限,推出“Vlog十亿流量扶持计划”,目的是鼓励用户拍1分钟的Vlog。半个月后,5月10日,百度宣布好看视频将推出“Vlog蒲公英计划”,提供5亿元现金补贴,20亿流量扶持,全面赋能Vlog创作者。

两大巨头接连加码Vlog,一方面是随着短视频的普及,许多玩家加入其中,行业竞争加剧;另一方面是短视频的用户增长出现降速的苗头,平台希望用新的视频形式带给用户新鲜感,于是Vlog应运而生。同时,说明Vlog的风口已经悄然到来。

据QuestMobile发布的《中国移动互联网2019春季大报告》显示,2019年3月,短视频行业月活跃用户规模达到8亿,比2月下滑2.4%。尽管不能就此认为短视频的红利期已过,但在移动互联网人口红利逐渐消失的大背景下,继续指望“大河有水小河满”显然不太可靠。

随着各大平台的布局趋于完善,大家交叉的领域也越来越多。上述QuestMobile的报告就显示,3月用户月人均打开短视频APP的个数从去年的1.5个涨至1.7个。这也说明平台之间的竞争变得更加激烈。

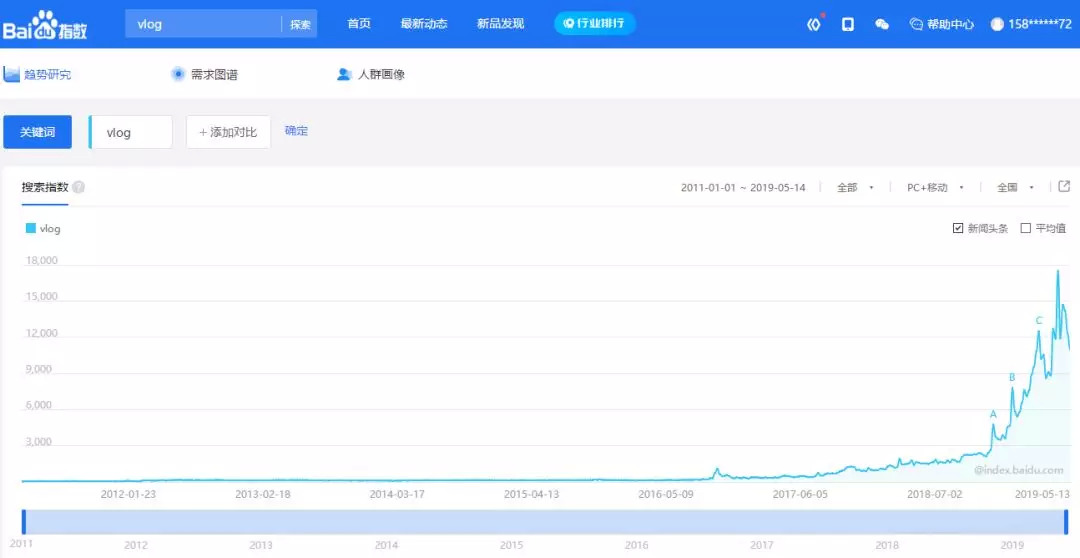

不过,在短视频APP用户数增速放缓的同时,Vlog用户却保持快速增长的态势。从百度指数就可以看出,近两年来,“Vlog”在国内的搜索指数呈快速上升的趋势,特别是去年下半年以来呈爆发式增长。

正是看到Vlog有可能成为增长点,抖音和百度投入重金加码补贴,希望快速的跑马圈地,抢占市场。而早在2018年下半年,微博、B站就已经在Vlog领域试水。2018年9月,微博发出了Vlog号召令,用户在30天内,发布4条以上Vlog,便可以申请为微博认证的Vlog博主并获得流量和资源扶持。随后B站也推出30天Vlog挑战活动,UP主们只要在30天内完成至少4条原创Vlog,就可以获得平台奖励。

上山容易登顶难

Vlog为什么这么火?套用一个流行的概念,Vlog一定程度上是短视频的“消费升级”。

Vlog多为记录个人的生活日常,主题非常广泛,可以是参加大型活动的记录,也可以是日常生活琐事的集合。Vlog的差异化来自内容的生活化和真实性,这也是其最大的优势所在。

相比传统的文字博客,经过拍摄、剪辑、配音、配字幕的Vlog承载着更为丰富的信息量。特别是和现在短视频平台上流行的表演型短视频相比,Vlog生活化、真实性的内容形式填补了审美空缺。

虽然Vlog看起来简单,但是真正要达到专业水准却并不简单。Vlog吸引人的是博主展示的生活方式,而这对博主的知识、阅历、创作能力、表现能力、视频制作能力等都有着很高的要求。

一期能吸引用户的Vlog绝不是靠手机摄像头和剪辑App就能完成的,知识和阅历更是需要靠学习和经历来积累。井越就曾经说过,自己做一期5分钟的视频需要60-70G素材、6-10个小时剪辑。因此,Vlog的生产和消费不可能是“快餐式”的。

对于绝大多数人而言,制作Vlog在技术层面的门槛越来越低,但要成为Vlogger却并不简单。从目前的情况来看,无论是今日头条力推的欧阳娜娜,还是微博和B站上活跃的@你好_竹子、@cbvivi、@大概是井越、@深夜徐老师等头部Vlogger,要么是自带流量的娱乐明星,要么本身就是资深玩家。他们的Vlog有很强的PGC属性,基本上是团队作业。

可以预见,随着越来越多的平台进入这个领域并推出补贴和扶持政策,会有更多人尝试Vlog。微博已经成立了Vlog学院,请头部Vlogger给用户介绍如何制作Vlog。这也有助于推动Vlog作为一种内容形式的普及。根据微博的统计,平台上70%的Vlog都来自普通用户。创作者基数变大势必会涌现出一批新锐Vlogger,但对大多数人而言,制作Vlog仍然是“上山容易登顶难”,仅靠流量也很难“堆”出优秀的Vlogger。

社交决定基本面

回归到Vlog的本质。Vlog之所以吸引人,关键在于博主在视频中所呈现出的生活方式和状态被用户认可。换言之,对Vlog的消费最终要建立在对Vlogger本人的认同之上,而Vlogger的人格魅力最为重要。

如何理解Vlogger的人格魅力?举个例子,在短视频平台上有大量彼此模仿的内容,比如能歌善舞的小姐姐、千篇一律的背景音乐,用户乐于观看这些视频甚至亲自下场模仿。但在Vlog这个赛道,试图模仿一位博主去拍摄和他风格类似的Vlog,几乎是不可能的。即使同样两个美食博主,在Vlog中展示出的状态也会迥异。

这是不是和网红很像。一个好的Vlogger,本身就应该是个网红。

从网红在中国的发展历程来看,有两个特征值得关注:一是具有生命力的网红一定能为粉丝带来独特价值——或者是传播某种生活方式、或者是提供某种知识或技能。二是网红的生命周期和价值由粉丝决定,社交是网红发展的前提,而社交平台也就成为网红发展的必选。

即使不考虑用户对时长的惯性和PGC视频仍以横屏为主这两个因素,单就社交属性而言,微博也更接近Vlogger成长的最佳土壤。社交平台的内容消费是以人为维度进行的,即使微博也推出了热门流引入算法推荐,最终仍然要落脚在建立社交关系上。

Vlog从2018年下半年兴起,既有欧阳娜娜在今日头条制造的标杆效应,也有吴磊、王源、刘涛等在微博上产生的群星效应,也有一批早期试水者在B站、微博、一闪、VUE等综合型或垂直平台上的全面开花。可以预见,一定会有一批生活品质比较高或者比较个性化、乐于分享又善于展示的人借助Vlog成为网红,就像2016年的papi酱、张大奕一样。他们会继续在所有平台上分享生活方式和成为广告主的新宠。但只有在微博上,他们才能享受粉丝带来的快感。