文 / 界面四川 华苓、郑巧

啊!天那么大!地那么宽平!油菜花那么黄香!小麦那么青!清彻见底的沟水,那么流!流得漍漍的响,并且那么多的竹树!辽远的天边,横抹着一片山影,真有趣!

——李劼人《死水微澜》

▲《死水微澜》摄影/界面四川 华苓

初知先生,是爷爷送我的一本书——《死水微澜》。

重温此书,这句话或许最能概括成都。而恰几乎先生所有的作品中,都能依稀找到老成都市井的模样,也都洋溢着他对天府之国的挚爱,彰显出鲜明的成都元素。

而作为从小在城东生活长大的我来说,位于川师大(本部)北大门外的那条不长的小路,便是以前常跟爷爷去遛鸟的地儿了。有条不长的小路原本藏在小港之中,也是我上学习时的必经之路。

而后经过改造显得宽敞许多,没有了以前的泥泞,也没有以前的红砖白墙。

而今,它以先生名字命名,改作“劼人路”,并将一条与之相交的马路东西隔开。李劼人先生的故居,便位于菱窠西路70号,一处不起眼的小巷之中。

多次修葺 菱窠成成都文化新标签

“菱窠”,是李劼人故居的名字。与周围朝气蓬勃、热闹非凡的四川师范大学相比,李劼人故居显得格外古朴而静谧,正如《死水微澜》中对旧时成都的描写般,伫立在青瓦白墙围成的巷子尽头。而当踏进“菱窠”,青瓦白墙间却别有洞天,郁郁葱葱的灌木探出枝叶,两三栋墙壁洁白的瓦房、高低簇立的树木、小桥流水、亭台轩榭组成了成都最为典型的园林景象。

▲菱窠大门 摄影/界面四川 郑巧

为了纪念李劼人先生,也为了让更多人赏味成都市井文化,成都政府早在上世纪80年代便开始了对菱窠的保护与修葺:

1982年,成都市政府拨转款修复;

1985年,菱窠被评为市级文物保护单位;

1987年,建立李劼人故居文管所,并正式对外开放;

1989年,在《成都晚报》所开展的“蓉城新景”评选活动中,菱窠被评为“蓉城八景”之一;

1991年,菱窠升级为省级文物保护单位;

2004年,成都市文化局将菱窠交由锦江区政府管理;

2010年,锦江区人民政府决定对菱窠主体及附属设施进行修缮,对各功能区进行设计、重新布展;

2014年10月21日,更名为“李劼人故居纪念馆”的菱窠修葺完成,正式免费对外开放。

虽然经过多次修葺扩建,但菱窠古朴静谧的历史感依旧如昨。

大门前,由著名女书法家黄稚荃手书镌刻而成“菱窠”门匾依然高高悬挂于门楣之上;进门后,巍峨的李劼人汉白玉半身雕像以及两层高的故居主楼依然布局如昨,无论是一楼的客厅、书房、卧室以及厨房,还是二楼的藏书楼还保持着数十年前的样子。

▲主楼卧室 摄影/界面四川 郑巧

▲李劼人先生作品展室 摄影/界面四川 郑巧

主楼左侧,是存放着李劼人先生的亲笔书画和小说作品的展室,供人们品味文化经典;右侧,则是回顾李劼人先生跌宕起伏、精彩一生的博物馆,引人们感受动荡纷乱的民国时代。

走到楼外,伫立在院中小桥,看着“碧桃轩”前的碧绿池水,眺望浓绿掩隐中的故居小楼,一片中国式园林风景让人流连忘返。

市井文化再现东门市井登场

“只有他才是成都的历史家,过去的成都活在他的笔下。”

——巴金

李劼人先生的作品多以描写成都市井生活和文化风俗为主,茶馆、灯会、街道名称等老成都影子在其作品中一一呈现,哪怕我们与先生身处不同年代,也能体会到历史变迁中存留与颠覆的奇妙。

所以我们常说,读李劼人便是读老成都市井文化。而今,除了读书寻味,我们还能在现实中品味到老成都市井文化,那就是建在菱窠门前的东门市井。

▲东门市井大门 摄影/界面四川 华苓

据介绍,东门市井是三环内首个老成都市井文化街区,其文化内核源于作家李劼人的优秀文化作品,其建筑和设计将以多种形式演绎老成都市井味。

行走其中,我们可以感受到东门市井极力还原老成都记忆、老成都文化的用心。

▲市井文化浮雕墙 摄影/界面四川 郑巧

大门右侧是一条长长的浮雕墙,篆刻着老成都人生活之景,掌柜卖酒、百姓买酒、牛车拉货......每一幅都是当年的生动再现。

▲下沉广场一侧 摄影/界面四川 郑巧

继续前行,我们便来到了东门市井最大的建筑体——下沉式广场。这个广场由中间的亭台楼阁分为两部分,里侧上空布满各色纸伞,想必在夜晚配上灯光后定是五光十色。

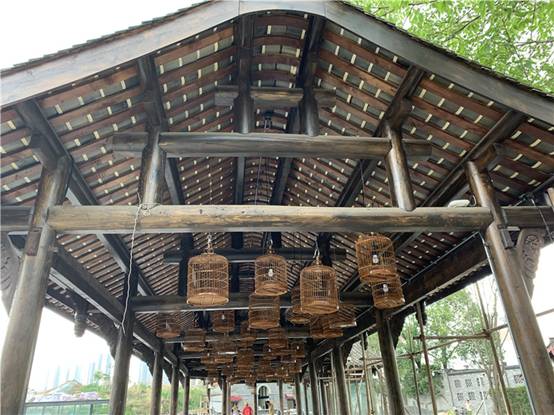

▲挂满鸟笼的喝茶坝子 摄影/界面四川 郑巧

广场的后面,是喝坝坝茶的地方,一侧上方挂着爷爷们最心爱的“雀雀儿笼笼”,一侧则摆满了凉爽的竹椅。熟悉的物什,熟悉的摆件,这些东西让我倍感亲切。小时候,爷爷常常一手拿着鸟笼,一手牵着我到公园见朋友,喝茶、逗鸟,是老成都一辈最爱的休闲方式。

景观打造完成,部分商业最快本月底营业

就现场来看,东门市井仍在赶工之中,何时能正式跟大家见面?我们也跟现场工人聊了聊。

按照现在的进度,东门市井整体景观已经打造完毕,大门前侧的商业也已经招商完毕,一些铺面即将完成装修,最快于本月底开门营业,但下沉广场周边仍在修建之中,还需等待。

▲即将开业的商铺 摄影/界面四川 华苓

虽然不知道后续具体的招商情况如何,但就目前来看,东门市井即将对外开放的是以串串香、江湖菜为主的餐饮业态,跟成都市井文化似乎关联不够紧密。

不过街景全貌尚未完全呈现,我们对东门市井的未来还不能妄下定论。

实际上,文化结合旅游已是潮流,但目前极少有文旅项目能将成都人过去的商业氛围成功的填充到商业街区里来。

东门市井会是例外吗?