在我们每天的报纸、电视或者新闻订阅里,几乎不可能没有关于睡眠的新报道。睡眠无处不在。我们被告诫了无数遍自己是多么需要它,假如睡眠不足又当如何,以及工人的疲劳将会造成怎样的经济损失等等。睡眠专家不厌其烦地向众人谈论着他们的建议和看法,俨然发现了什么最新的高深哲理,有关睡眠的书如今不仅频频占据畅销榜,也是雷打不动的床头读物。

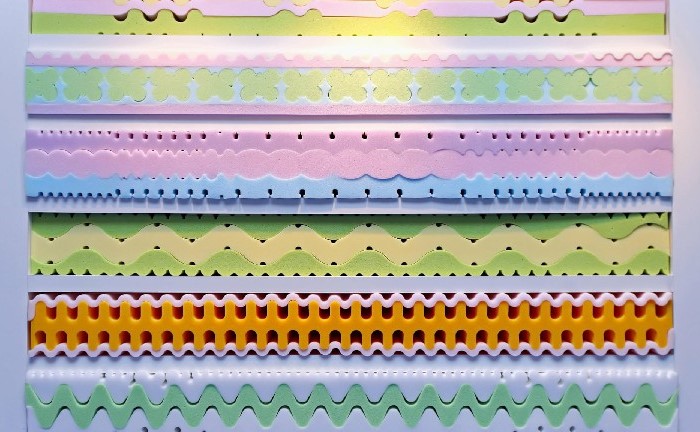

床垫广告一度很少见,而今却屡屡创造出新的商机,全球助眠产业的体量本年度预计将达到760亿美元。媒体没少教导我们应该吃哪些食物以及做哪些运动,眼下它们也开始指导我们必须怎样睡觉以及睡多久。仅仅在几十年前,我们还只受区区几种睡眠障碍的折腾,如今它居然衍生出了70多个种类。障碍越多,疗法和专家也就越多,赚钱的门道也就越丰富。

各大公司卖力地宣传各种新型睡眠解决方案,睡眠保健师们也为在会议厅里开讲座而挤破了头。拥有5万名员工的美国保险巨头安泰(Aetna)推出了睡眠奖励办法,员工如能坚持在20天或更长的时间里每晚睡满7小时,将能得到每晚25美元的奖励。如果闭眼成了个问题,千万别担心,我们被告知称,只要睡眠追踪器将你识别为失眠患者,你就能通过手机来接受认知疗法的治疗,而它会让你睡得更健康。

在我好些年前刚开始研究这个领域的时候,睡眠引发的问题之繁多令我感到颇为震惊,早期工作中对话的意义也是如此。生理学家、精神病学家、心理学家、精神分析学家和生物学家会围坐在同一张桌子旁,提出各种假设并比对各自的数据。虽然这一睡眠科学的黄金年代到1980年就已经一去不复返了,但直到最近,各种教科书仍肯定地称,我们为何睡眠依旧是一个谜,迄今为止没有发现充分的解释。

如今这一切彻底改变了。睡眠不仅被说成是一个已经得到了解决的问题,也被视为是某个人私底下得到救赎的不二法门。以往,水疗和康养中心乃是权贵找寻内心平和的理想归宿,如今睡眠自身也被各种营销文案宣传成了一种个人性的退路。助眠书籍声称,只要我们按照指导就能睡个美美的养生觉,而此类建议又经常摇身一变成为广为人知或显而易见的行为小贴士,只消动一动手即可在互联网上搜索到。

与人类生活的许多其它领域类似,睡眠如今成了一种商品,我们费尽心思想要得到它,且从来不确定自己是否已经拥有了它。不过,认为睡眠是一个没有中断的单一整体这样的观点,很可能只是最近以来的新说法。在一系列相关的文章以及《在一天的结束处》(At Day's Close)里,历史学家罗杰·埃克尔奇(Roger Ekirch)提出:在19世纪中期以前,人类睡眠的基本形式乃是两阶段的(biphasic),人们会有前后相续的第一次和第二次睡眠。晚上9点至10点上床休息,先睡到午夜至凌晨1点,接着起床大约1至2小时——此时段名为“守夜”(watching)——接着又回到床上完成“第二次睡眠”直到早晨。虽然两次睡眠的起始时间依历史时期及地理位置而各有不同,但两阶段模式多多少少是保持不变的。

不同的文化和时代对于睡眠分段有着不同的理解方式,对于以何种活动来填补两次睡眠之间的空闲也有多种多样的看法。这些活动可能包括:性生活、针线活、烹饪、回想梦境以及其它许多打发空闲的活动。但不论是什么文化,也不论在哪个地区,都无一例外地有着各种版本的“第一次”与“第二次”睡眠之分,相关的术语如今可以在大约30种语言里找到。

在19世纪中期,提到两阶段睡眠的频率开始降低,一体化的睡眠(consolidated sleep)成为了新的习俗。埃克尔奇起初认为,这种变化与人工光照的兴起有关,煤气灯和电灯取代了城里各大街道上诞生于17世纪的油灯。人工光照开启了新的可能性,鼓励和助长了更晚的睡眠时间。他还为自己的解释补充了社会和经济的维度:人们对工作之理解的变化、轮班制和调度(scheduling)的兴起、新技术及其对生产过程的影响、与工业资本主义相适应的时间管理及工作“伦理”等等,均有助于形成一种一体化的睡眠模式。在埃克尔奇看来,显而易见的是,某种原生的生物过程正在为人类的社会变迁所扭曲。

如今,这些说法面临一些争议,但较之于现在而言,睡眠中断在过去显然不成其为问题,而医嘱或民间偏方聚焦于入睡困难而非半夜起身也是晚近才有的现象。当我们半夜起床时,我们是否应该为两阶段睡眠在历史上曾是没有例外的成规而感到宽慰,并等到过完“守夜”时段之后再安心入睡呢?

我们不妨一试,但这样一来就会面临睡眠保健师的狂轰滥炸,说一些诸如不连续的睡眠将会导致折寿之类的话。一旦我们知道了睡眠有助于预防癌症和痴呆,降低心脏病、中风和糖尿病风险,令我们更有幸福感、更少焦虑和抑郁之后,我们哪里还敢去过一个一分为二的晚上?生怕没有睡够8小时,难道对睡眠本身就没有影响?一个人睡眠习惯的多样性和多变性如今通常被说成是极为有害的,而“科学”更喋喋不休地告诫我们应该如此这般才对,不这么做就错了云云。

在生活里的许多领域,我们都会受到评价并且被推动着做一些自我评价,如今睡眠也不例外,它成了我们每日自省时的第一要务。我们起床的时候不仅要担心当天的工作,还要首先思考一下我们到底有没有睡够所要求的时间,接着又不由自主地开始担忧起没睡够的后果。几十年前,周六晚上基本还都是载歌载舞的综艺节目,现在则充斥着一大帮专门来评价我们的判官。这种残酷的评价文化彻底实现对我们包括睡眠在内的其它生活领域的殖民,或许只是时间问题?

这些新兴的睡眠书籍在此强化了我们的负罪感。只要我们晚上还醒着,脑子里就难免去想自己还有什么事没去做、做砸了或者还没做完。忽略(omission)的罪过被放大了,忘了刷牙、漱口或者卸妆莫名其妙地就成了一场灾难。许多个世纪以来,睡前时段被视为是一段灵性净化的时间,罪过在睡前得到了改悔。接下来的睡眠在基督教看来是一种奖赏,突出了睡眠和良心的关系。如今我们一躺下,一天当中的罪过反而显得变本加厉,白天没做完的事让我们一直醒着,而这无疑会牵出许多良心与负罪感方面的深层问题。无法得到弥补的爱的亏欠、未曾吐露的忏悔或谴责等等,都是相当典型的案例。固执于完美睡眠并视其为一种有待完成的任务,不啻为这种失败的催化剂。诚然,睡眠中断可能会损害我们的健康,但非要去完成一个根本不可能实现的理想可能也是有害的。没人衡量过在睡不着的时候强求入睡是一种怎样的感觉,以及因此而产生的失败感将有怎样的影响。

在此比较一下1960年代至1970年代以及如今的睡眠类书籍,或许不无启发。恩斯特·哈特曼(Ernetst Hartmann)在其1978年由讲座汇集而成的论著《安眠药》(The Sleeping Pill)的第一页上写道:“从某种意义上讲,生活就是痛苦和悲伤。”到了2017年,马修·沃克(Matthew Walker)的《为何我们要睡觉》(Why We Sleep)一书则声称,睡眠让智人(homo sapiens)这个物种胜过了动物,我们独有的理性和创造性力量正是拜睡眠所赐。快速眼动睡眠让现代人有了“迅猛的革命力量”,缔造了一个“在全球占据统治地位的社会超级阶层”。“睡眠,”沃克发现,“校准了我们的情感脑回路,令我们可以沉着冷静地应对第二天的社会及心理上的挑战,”且藉此得到了一种“清醒地读解我们周围的社会世界的能力”。

盖伊·盖尔·鲁斯(Gay Gaer Luce)和居鲁士·西迦(Julius Segal)1969年的畅销书《失眠》(Insomnia)的第一句话是这样的:“远离失眠仅此一途,别无他路……那就是不要出生。”在较新的睡眠研究文献里,则没有人类分裂(human fracture)和错位(dislocation)的位置了。如今我们读到的,是睡眠可以让我们“在情感上更机敏、稳定、易于预期并适应密集的社交活动”。与每天我们在新闻上所见到的或是我们在世界历史里所学到的相对照,这一诊断可能显得相当突兀。我们原本还能现实地看待人类生活的复杂性,怎么会一下子就滑向了今天的睡眠保健师们所描述的那个幻想中的世界呢?

秉持着成为“一个睡得好的人”的热望,我们也把许多社会问题全盘地换算成了个人问题。新近的睡眠文献普遍对睡眠有一种去政治化的处理。1980年代,撒切尔主义旨在将社会问题原子化,把它变成个人问题,这样一来“失业”就摇身一变成了“找不到工作”,社会不平等和剥夺被说成是个人的失败,这样一来,政府及其下属机构的责任就被转移到了个人心态上面。而这一点又与新型的、临床化的抑郁范畴(clinical category of depression)的兴起相伴相生。1990年代的媒体上充斥着有关抑郁的报道:血清素水平低如何会使人陷于抑郁,抑郁对我们的健康如何殊为不利,工人的抑郁如何导致海量经济损失。如今,控诉对象不再是抑郁,而是睡眠剥夺。焦虑、沮丧和失败感被认为是没睡上养生觉的结果。以前我们尚且将失眠视为抑郁状态的结果,如今因果链完全倒转了过来:我们之所以抑郁,是因为我们没睡够觉。

沃克把人类生活分为不同的类别,声称睡眠较好者的大脑表现出了理性,而睡眠较差者的大脑则陷于非理性乃至于步入歧途。他告诉我们说,睡眠不足的工人不仅生产力较低,他们还更加地“不道德”,更可能“步入企图和撒谎”,责怪他人的过错并将他人的工作成果据为己有。相应地,他将人群划分为了“正常的”和“社会意义上不正常的”。

但这些加之于睡眠遭到剥夺者的描述,实际上适用于都市社会里的大部分人。今天,社会经济压力的作用和内在痛苦不再得到承认,人类的难题在“无中断的睡眠”这一透镜之下获得了全新的定义。药厂的广告告诉人们称,他们可能患有睡眠障碍,可能需要药物治疗来缓解睡眠时间不足、没有充分的精力来应付需要做的事情如与家人共处或履行岗位责任等、感到精神上困倦、身体乏力、缺少干劲、注意力不集中等一系列症状。然而,人类学家马修·沃尔夫-梅耶(Matthew Wolf-Meyer)却指出,这些症状难道不是现代生活本身的固有状况,以及说到底,人类这么多个世纪以来难道不一直是这么过的吗?

这不是说我们就应该无视睡眠问题。但我们应该更加留意社会力量是如何塑造我们对睡眠的理解的。科学尚未解决一切关于睡眠的谜题,许多当代文献里的惊人之论也有商榷的必要。事实性错误(譬如关于快速眼动和非快速眼动睡眠的)和解释性错误(譬如褪黑素、腺苷或皮质醇的性状)并不鲜见,一些推测性的假设也被说成是确凿的事实。

不妨以某一类“夜间自然选择”(nightly natural selection)的理念为例。根据该理论,在我们睡觉时,大脑正忙于“剔除”(culling)不必要的信息,并“强化”(enhancing)我们所需的记忆。沃克甚至还鼓吹“记忆删除”(memory deletion)这样的概念,告诉我们说他希望“发展一种精确的方法,以便在有确切的临床需要时,有选择地弱化或抹除个人记忆库里的某部分记忆”。显然,这种行为保健术(behavioral hygiene)很难不让我们联想起许多奥威尔式的小说场景。删除人们的记忆的想法兴起于对未来预期极为悲观的情况下,不是什么出人意料的事,而它也自然而然地引发了谁有资格来认定“临床需要”的问题:病人、医生还是国家?

睡眠产业于此需要直面现实。虽然我们当中的许多人有着自己的睡眠问题,但这不应成为将注意力从政治图景上移开的借口。身处一个有着大规模失业风险、超长通勤里程、经济动荡及维持正面形象的压力的世界,我们是否还能睡得香甜?我们是否应该责怪自身和自家的床垫,放纵自己为贩卖人类处境(marketing the human condition)这一最新伎俩所蒙骗?

失眠当然是一种痛苦的状态,但我们应当体认其真相并阐明它的复杂性。盖尔·格林(Gayle Green)2008年在《失眠症》(Insomniac)一书里睿智而犀利地讲述了自己对睡眠研究的考察,以及对疗法和处方的不甚成功的探究。她的方法公允、有趣而客观,堪称当今流行的睡眠保健法的一剂解药,这对那些正在与睡眠作斗争的人来说或许有更大的帮助。

“睡眠是最无辜的事情,”卡夫卡写道,“而失眠者则是罪孽深重的。”当睡眠专家们从银行和大企业那里接受资助并开设讲座,教导高管们如何才能睡个好觉的时候,我们难免会对维持公司增长的中下层员工及外包劳动力的状况有所好奇。在宗教和心理学的文献里,睡眠和良心总是有着密不可分的联系。这里的讽刺之处在于,随着我们周围的世界日益呈现出繁多的等级,我们睡满8小时的压力也随之而增大。这种东西说得再好听,也不过是一种意识形态,我们应当警惕其推销的所谓新睡眠保健法及相关议程。

本文作者Darian Leader是一名精神分析学家,著有《偷走<蒙娜丽莎>》《我们为何生病?》《何为疯狂》等书。

(翻译:林达)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。