11月28日接近下午一点,因为制造了免疫艾滋病基因编辑婴儿而陷入争议的南科大副教授贺建奎,出现在香港召开的第二届人类基因编辑国际峰会现场,并以英文演讲。

他首先感谢了南方科技大学,并称学校对他的实验并不知情。他陈述了HIV防治和歧视仍然是一个巨大的挑战,他认为,CCR5基因的编辑有助于解决这一问题,并以著名的“柏林病人”作为例子。

“柏林病人”是迄今为止唯一一例全世界被公认完全 治愈的 HIV 感染者,当时患者出现白血病,在做骨髓干细胞移植前检查出为HIV阳性感染者,德国医生采用了一个西欧人群中罕见可以抵御 HIV-1 的基因突变具有 CCR5 突变的骨髓配型的创造性的治疗了该患者的白血病,同时到今天为止“柏林病人”的体内已检测不到 HIV 病毒,为消灭 HIV 创造了新的医疗模式。在中国临床试验注册网上,这个项目的“研究目的”中也提及这个案例。

他表示,在小鼠身上做实验时,敲掉了CCR5基因的小鼠在行为上和普通老鼠没有区别。此外,他已经在猴子身上做过实验,并从猴子身上借用经验,应用到人的身上。

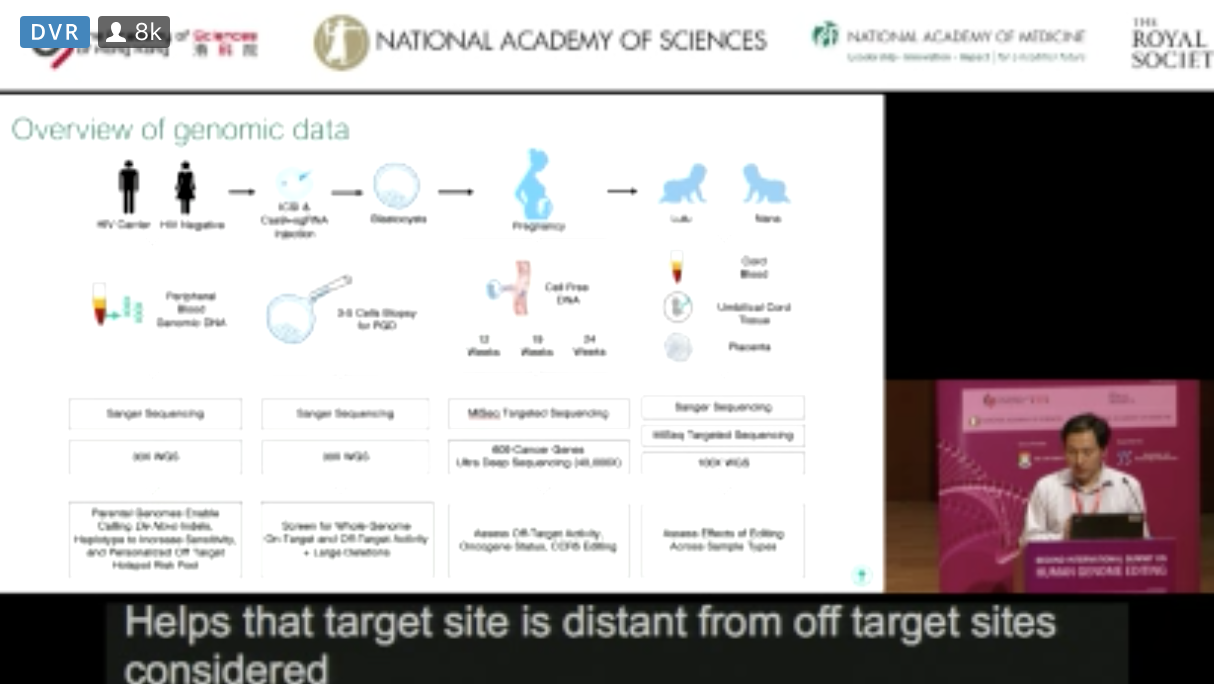

他还详细说明了露露和娜娜的制造情况——父亲是艾滋病抗体阳性,但病毒含量较低,母亲是健康的。每位志愿者都对不良情况知情,并且有多个志愿者被挑选出来,都植入了胚胎。

他表示,露露娜娜出生后, 发现了一个孩子有潜在的脱靶风险。两个婴儿会被持续跟踪,以评估效果,包括一系列血液样本分析。到了她们满18岁,如她们同意,将会得到贺建奎团队的持续监测和支持。

问答环节:

1、你选择了CCR5基因,我们对此了解真的足够吗?为什么选择中国孩子而不是欧洲孩子?欧洲孩子也许更合适。

婴儿们也会感染艾滋病,这是个全球的问题,在中国也有大量的研究。我们对这个基因的研究已经持续数十年了,我认为了解是足够的。

2、CCR5基因在人体免疫系统里的角色,我们真的了解吗?

我反对利用基因编辑来进行提升性作用,我相信需要额外的独立实验室确认,但我们选择用这个基因作为切入口,是一个简单保守的单基因来切入,未来可能会多基因。

3、我们选了多少父母?每个母亲提取了多少卵子?

我们选了8对父母,后来有对父母退出了。所有的父母都是父亲有艾滋病抗体阳性,母亲是阴性。一共做了31个受精卵,其中有70%的修改了基因。最后选中的这对夫妻,是第一次怀孕。

4、你有和其它科学家讨论过这个实验吗? 是第三方去接触和招募志愿者,还是你直接去接触的?

2017年我在纽约的一个会议上提起过这项计划,也和其它美国教授讨论过,把数据给他们看,并开始起草知情同意书。 一开始是组员和志愿者进行了两小时的交流, 一个月后第二次,志愿者来到深圳我和另一位教授和他们接触,向他们介绍了实验目标等信息。

5、有什么必要一定要修改两个女孩的基因?因为还有其它方法确保她们不会感染艾滋病毒。

我相信对于更多孩子来说,不仅是这个案例,更多的孩子需要的是“保护“,而不是疫苗。我去过“艾滋病村”,有30%的孩子都感染了艾滋病。

父亲、叔叔这样的角色因为HIV对生活很沮丧,不愿意认真工作。我认为我是骄傲的,我是在挽救他们的生命,这些人需要我们的帮助,我们需要去帮助这些家庭和潜在感染的孩子,如果我们有这样的技术可以避免这样的情况出现。我会和整个社会进行分享,由社会决定怎么做。

6、你是怎么去说服孩子们的父母?你告诉他们其它能生下健康孩子的方法了吗?

志愿者都有很好的教育背景,他们对自己的艾滋病毒感染情况都比较了解。艾滋病毒感染者通常都有自己的社交网络,志愿者来之前,他们已经知道遗传技术的好处了。

7、 告知同意书是否已被公布,可以让公众看到?

是的,已经放在了我们的网上。你们搜索我的名字,应该就可以找到。

8、 你觉得他们能读懂和理解吗?

对,他们被教育的很好。1-20页,一行行、一段段地读,有任何问题他们都可以随时提出。

9、你的组员是否经过知情告知的相关培训?

我说了我有两轮的知情告知环节。第一轮是我的组员,第二轮我自己也参与。

10、整个项目的资助来自哪里?你自己的公司有参与你的研究吗?

一开始是我自己承担费用,我在大学里已经做了一些前期研究,后面来到医院/诊所研究,一些成本是大学院系提供的。

我的公司没有参与,不管是资助还是其他运作。

11、 团队能提供正常的监管么?能对新生儿提供正常所需的照料如疫苗等么?

我们严格按照规定确保每一分钱都会用到新生儿身上。

12、你知道大众的感受,为什么还要去做?

我一直是科学界的一员,我在哈佛、伯克利、亚洲的一些研讨会上都探讨过有过反馈,也与一些美国专家,中国同行探讨过,所以我认为应当进行这个试验了。

13、 两个孩子一个有了免疫能力一个没有,会不会得到重新的待遇,如果一个重新感染艾滋病,会得到不同对待吗?会改变她的人生轨迹,也会对家庭生活带来冲击,两个人是否会走上不同的人生道路?

所以我们的考虑应当去超越学术之外,要让孩子有自治,我们不打算使用任何工具来控制他们的未来,要让他们自然生长,允许他们有选择的自由,让他们自身的潜力得到发展追求自己的幸福。

14、 如果你是爸爸,你会不会做这个实验?

如果我的孩子有同样的情况,我会第一个去试这个技术。

在场其他科学家在现场质疑,仍然认为这是不负责任的,因为整个实验不透明,而且是孩子们出生后才能确定效果。

在开始前,主持提醒贺建奎的演讲不要太长时间,并提醒场下观众,如果现场太混乱,可能会随时中止演讲。演讲和问答结束后,贺建奎迅速从会场左边的门退场,他回了下头,然后消失在了侧门阴影里。