在上海化学工业区一座污水处理厂一楼的实验室里,五颜六色、浑浊程度不等的工业污水被装在十多个透明器皿里,等待着园区内的中法水务发展有限公司(下称上海化工中法水务)技术人员的检验。对样品水质进行检测是水处理的第一步。

瞿贤是上海化工中法水务的运行维护及研发部经理,他现在正为一个问题所困扰:公司污水厂的新客户越来越多,实验室里快没有地方储存这些工业污水的样品了。按照要求,这些样品通常需要在实验室存放约一周时间。

上海化学工业区,这座国内规模最大的石化园区地处上海南部的滨海郊区,有着近二十年的历史。BP、巴斯夫和拜耳等化工巨头均已落户于此,林立的烟囱和储罐密布在30平方公里的园区内,每年创造的GDP占到这座城市总量的4%左右。

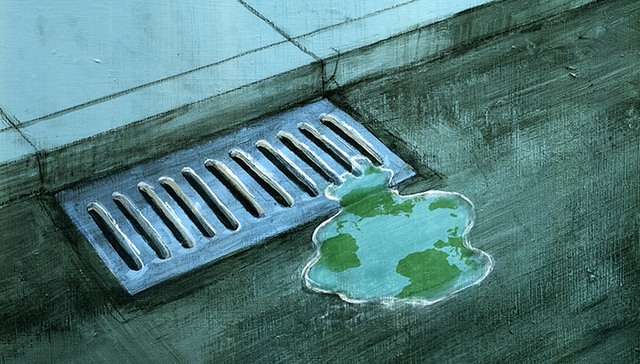

通过冗长的管道,园区各家工厂所产生的工业污水全都被输送至上海化工中法水务这里,在经过污水处理厂净化达标后,它们中的大部分被排入大海。每天,园区内有3万多吨的工业污水等待处理,这些污水可以填满12个标准游泳池。

2002年,中法水务与上海化学工业区发展有限公司(下称上海化工区)成立了合资企业上海化工中法水务,在此后的50年为园区独家提供用水及污水处理服务。中法水务是苏伊士环境与香港新创建集团的合资公司,负责苏伊士在中国水务市场的拓展。

随着化工区入驻企业数量增多,上海化工中法水务面临着持续增加的工业污水处理需求。2014年11月,这家污水处理厂的第四条生产线投入运营,使得其工业污水的日处理能力提高到3.65万立方米,为西萨化工、英威达等新客户处理工业污水。不久前,中法水务刚与这两家新入驻上海化工区的企业签订了服务协议。

现在,这座化工园内还有约1/3的土地空置,等待着新工厂的迁入。上海化工区总经济师、上海化工中法董事长陈建明称,未来,这座以世界一流化工基地为目标的园区预计还将新增250亿美元投资。污水厂第五及第六条生产线的建设也因此被提上了议事日程,未来,其工业污水的处理能力将在现有基础上提高1/3。

在中国化工行业持续发展、加之污水排放标准不断提高的背景下,上海化工中法水务可以看成是工业水处理市场蓬勃发展的一个缩影。

中法水务的母公司苏伊士环境是最早进入中国的外资水务企业,在其20年前刚涉足这个陌生水务市场时,向居民供应饮用水是其业务发展的突破口。此后,中国工业化进程不断加快,工业污水的处理需求开始出现。现在看来,十年多前与上海化工区成功牵手并切入这一市场,是中法水务颇为成功的一笔投资,上海化工区一直是中国石化园区发展的样板。

最近几年,中法水务与各地工业园区建立合作公司,并承担合作公司的运营。提供工业水、污水处理等服务的模式在重庆、青岛及武汉等七个工业园区得到复制,工业污水处理成为了中法水务最为重要的业务增长点。

中法水务在国内的业务已遍布全产业链,2014年,其工业水、污水处理业务占公司总营业额的38%,其余的收入则来自于饮用水处理等供水服务。4月10日,在接受界面新闻记者采访时,中法水务副总裁康健灵表示,该公司工业水及污水处理的业务正呈现逐年上升的趋势。

工业水处理的市场前景被长期看好:现在,全球仅22%的水资源被用于工业领域,而到2030年,该比例将提升到接近40%。而这也让上海化工区希望在现有的园区之外,能与苏伊士环境展开更多合作。上海化工区总经济师陈建明透露,双方正在沟通深化合作的事宜,并已签署框架协议,希望今年下半年经过调研讨论达成共识。

康健灵认为,这将是一种能取得双赢的有效合作模式,中国各地的合作伙伴熟悉本地的市场需求,而外资的强项是引进先进技术以及管理。此前,上海化工区已经通过参股的形式与中法水务合作,投资其武汉和南通的工业水处理及固废处理项目。

中法水务还在为取得更多的市场份额进行技术积累。上海化工区水研究中心的项目经理王琴正在进行一项尝试,希望利用人工湿地更有效地处理工业污水,这家由上海化工区、苏伊士环境等机构联合发起的机构成立于2006年。

上海化工区的东北角,有一片呈“L”形、1.5个足球场大小的湿地。经过污水厂初步处理的工业污水被引入其中,在湿地内芦苇、睡莲等水生植物的作用下,约一周后,它们的水质会被逐渐净化,达到农田灌溉的标准。这是国内唯一用于处理工业污水的人工湿地,每天,有大半个游泳池的污水得到净化并被循环用于农业灌溉。

这片湿地是中法水务母公司转型战略的一部分,苏伊士环境希望自己不再只对污水进行简单处理,而是希望能将其循环利用,成为新的资源。