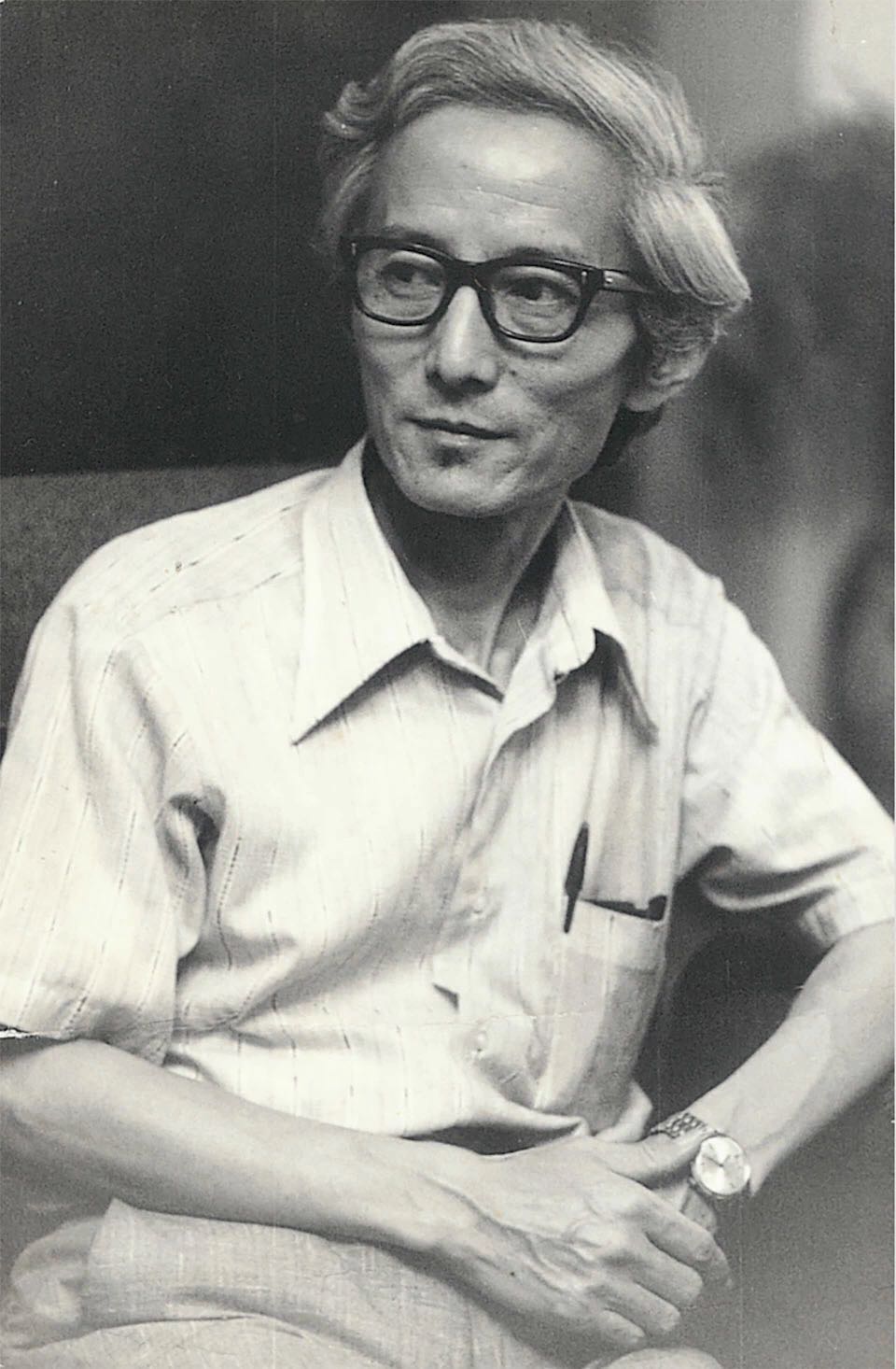

1988年4月,62岁的朱西甯携妻子刘慕沙和大女儿朱天文回到阔别39年的中国大陆。在这趟长达一个多月的旅行中,他不仅回到出生地江苏宿迁,也到了南京、徐州、蚌埠、成都、重庆、长江三峡,最后抵达南京下关。他一路拜访故人,同时也付给老家的小辈们稿费,托请他们将家乡一年四季农作物的细节或用文字记录,或用相机拍摄,然后交付给他。这些材料是他此次返乡之行的一个重大收获,也为他在返回大陆之前就已经开始创作、并已八易其稿的长篇小说《华太平家传》提供了无比珍贵的素材。到1998年去世,《华太平家传》的手稿终止于1066页,完成了原计划百万字中的55万字。这部遗作一共三十五章,故事始于清光绪二十六年,以华氏一族百年家史为轴,细述山东省乡下面临西化冲击造成的种种变化。用二女儿、同为作家的朱天心的话来说,“读《华太平家传》,好一幅缓缓展开的清明上河图。”

在同为作家的大女儿朱天文看来,这一趟阔别已久返乡之旅,既坚定了父亲创作《华太平家传》的决心,也让父亲做了“终老之地在台湾”这种认定。“父亲的生活习惯完全不一样了,他在台湾早上起来要看个报纸、喝个牛奶,这些基本的生活习惯已经无法更改。”于是《华太平家传》在这样的情境下被创作出来的:在台北家中的书房中闭门不出的朱西甯在纸上重构了一个关于华北平原乡村的变迁故事。可这并非对于原乡故土的美好怀念,朱天文认为,这是父亲1949年赴台之后对于家乡的怀念,与他在台湾多年生活经验中获得的当下意识和现代意识的结合。

这种大陆与台湾、原乡与现居地、传统与现代、历史与当下相互交织、相互映照的创作方法,在朱西甯早年的作品中已有体现。理想国最近发行的短篇小说集《铁浆》收录了他上世纪六十年代写于台湾的九篇作品。在这些故事中,朱西甯延续了五四的白话小说传统,力图还原民国初年北方农村集镇的传奇人物和古老事件。其中最为震慑人心的一篇是集子同名短篇小说《铁浆》,最早于1961年7月发表于《现代文学》第9期,讲的是孟昭有和沈长发二人争抢盐运生意的故事,争来比去,最后他们决定比赛生灌铁浆。在“人脸上都映着雪光”的天气中,孟昭有把红得像西瓜汤的滚热铁浆“像灌进沙模子一样地灌进张大的嘴巴里”。“那只算是极短极短的一眼,又哪里是灌进嘴巴里,铁浆劈头盖脸浇下来,喳——一阵子黄烟裹着乳白的蒸气冲上天际去,发出生菜投进滚油锅里的炸裂,那股子肉类焦燎的恶臭随即飘散开来。大伙儿似乎都被这高热的岩浆浇到了,惊吓地狂叫着。人似乎听见孟昭有一声尖叫,几乎像耳鸣一样地贴在耳膜上,许久许久不散。”此处朱西甯用了一个蒙太奇式的剪接方法,继续写到:“可那是火车汽笛在长鸣,响亮的,长长的一声。”此刻,孟沈两家世世代代的恩怨以及解决恩怨的那种传统的、甚至带有侠义精神的愿赌服输逻辑,被代表着现代时间和空间的火车轰隆碾压而过。在北京大学中文系教授戴锦华看来,这篇小说“唤起了我们在中国寻根文学中出现的一种民族寓言的书写,这种民族寓言又是台湾本土的现实政治”。

朱西甯 著

理想国·九州出版社 2018年10月

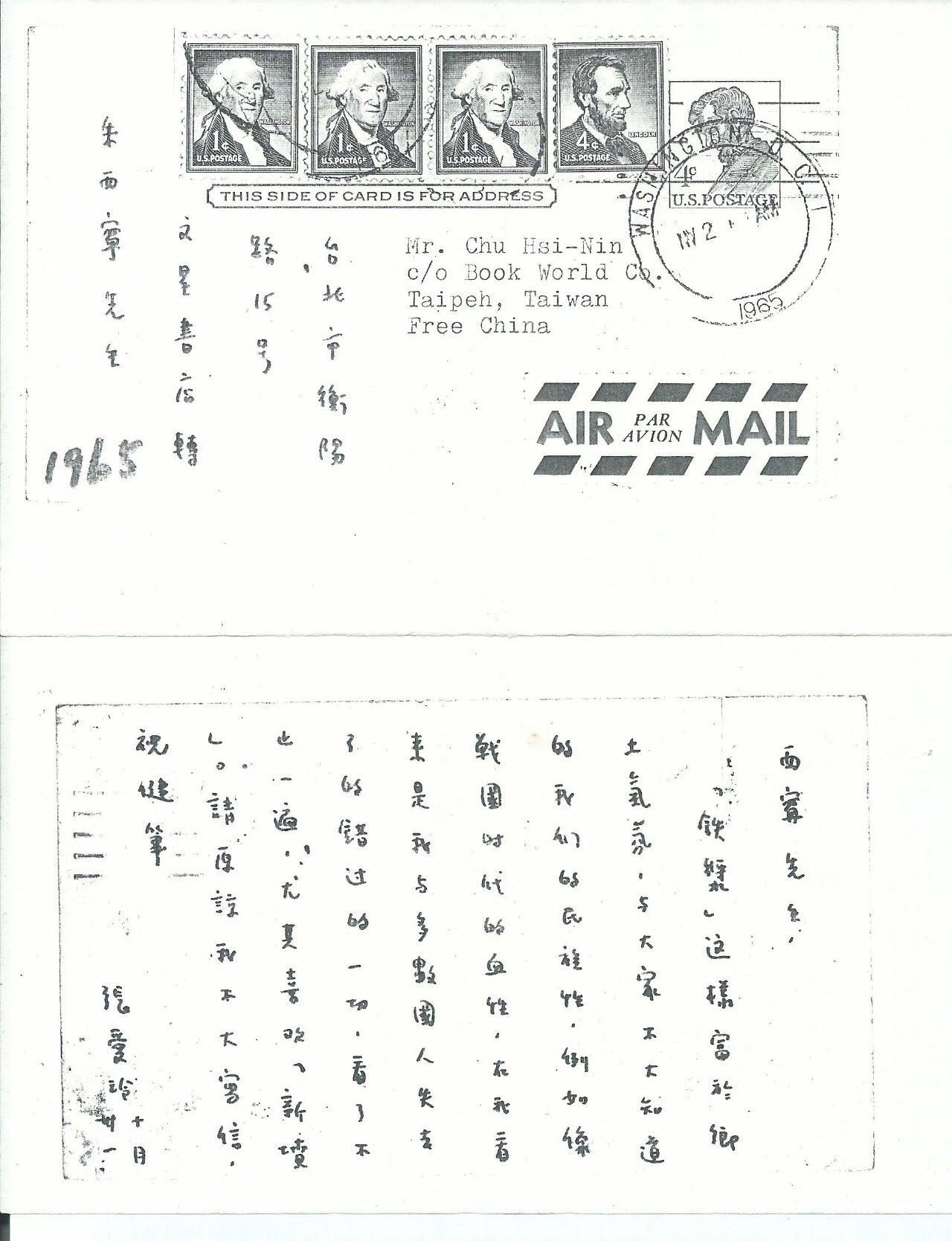

如今剩下的唯一疑问便是,为何出生于江苏宿迁、在1949年离开大陆之前一直活动于长江流域、大陆台湾开放探亲后也屡次往返于台湾和南京、宿迁等地的朱西甯,在关于原乡的再三书写中,却一直将目光和笔触投向华北平原上的山东乡野?就连朱天文和朱天心姐妹二人,也是在1988年朱天文跟随父亲回老家时方才得知,他们要回去的,不是从小填表时在籍贯一栏一再写下的山东临朐,而是江苏宿迁。朱西甯的学生和女婿、作家唐诺(谢材俊)在2003年纪念朱西甯的文章《返乡之路》中,对困惑众人的原乡之谜做了如下解释:“原来老师的家族在上一代就被逼离开临朐,因为宗教信仰倾轧的缘故。老师自己生在宿迁长在宿迁,不太合情理的是,临朐赶走了他们,宿迁接纳了他们,但一生诚实事事讲道理的老师却数十年语焉不详的不惜把童年往事全搬回临朐演出,这不实质的、纯符号的故乡认定,我猜,大概源自于童年浸泡的家中怀乡气氛,是老师不愿update掉的记忆,只因为那不真的是他的,而是先人告诉他的、交给他保存的。”

理想国日前首度引进了朱西甯的两本小说《铁浆》和《旱魃》,讲的都是他记忆中的原乡。长篇小说《旱魃》扎根华北黄河流域,故事始于一个闹旱灾到处缺水的村子,唯独唐家油坊的那口水井源源不绝地涌着清泉,村里传言出了旱魃怪物。在这两本书与大陆读者见面之际,界面文化(ID:Booksandfun)借朱天文朱天心姐妹来大陆拍摄纪录片《文学朱家》、宣传父亲作品之机,对二人进行了专访。在这次难得的姐妹对谈中,她们从此次返乡之旅聊起,谈到了父亲的成长背景、阅读体验以及创作旨趣。对于众人感兴趣的鲁迅和张爱玲对父亲的影响问题,她们也做出了回应。

接着,她们从父亲对各自的影响谈开,谈及了自身的创作以及在彼此眼中各自的文学观念和创作特点。在父亲母亲相继过世后,朱天心和唐诺、儿子谢海盟,以及姐姐朱天文仍然住在同一屋檐下,继续各自的创作。唐诺在《返乡之路》开篇写到,“整整三十年时间,我的生活周遭几乎全是第一流的小说之笔。”用朱天文的话说,“我们生活百分之九十九点几是重叠的。从小到现在我们都住在一起,”可姐妹二人呈现出来的文字却截然不同。“你不觉得这也是文学的一个奇迹吗?”

谈父亲朱西甯:他小说家的身份永远胜过其他任何身份

界面文化:我们从这次返乡之旅聊起吧,你们之前回过父亲朱西甯的老家江苏宿迁吗?

朱天心:我们之前都各自有一次。天文是1988年第一次去。当时我的孩子还小,所以大概是一两年之后去的。那时候对老家既向往又疏离,从小到大我们已经习惯在吃好吃的做礼拜时候说,爷爷奶奶还在的话就可以吃这个。当时两岸还没有通信,我们根本不知道爷爷奶奶是活是死。可这已经变成一个永远的悬念。等台湾解严,我们可以回大陆的时候,不知道是因为近乡情怯,还是当时正处于很忙碌的年纪,我们并没有像几十年来梦想的那样第一时间就回家,甚至去摸摸黄沙摸摸土。后来回去,是因为那时候两岸的经济差距很大,我们老家人又是苏北农民,很穷很穷。之前已经通信很久,有的时候我们看到农民表哥年终跟爸爸写信报好消息,说今年种棉花的收成有两千块人民币很开心。我们心里一换算,“哎呀,就是和朋友一顿聚餐的钱。”就愈发觉得应该多做一点、多帮一点,所以那时候每次一回去我爸爸都是大箱小箱。老家人也多,父亲会给每个人都准备好的礼物。

界面文化:你们这次来,其中一部分的行程也是拍家族纪录片,也去了父亲的故乡宿迁。这次回来有什么新的发现或者体悟?

朱天心:当初记忆里所有东西都不在了。爸第一年回来花很多钱修了祖坟,祖坟的照片都在,可是现在那里是宿迁最热闹的一条主街,其中一部分是小区,一部分是当地一家很大的餐馆。当时的祖坟完全无迹可寻,完全天翻地覆。可纪录片毕竟想拍到父亲笔下的那些——叫它刻板印象也好或其他什么也好——脸晒得黑黑的苏北农民,所以我们跑了好远,最后跑到骆马湖中的一个小岛上,才勉强拍到了符合记忆里的样子。

界面文化:朱西甯在62岁时第一次回到中国大陆,在你们印象中,他对于那次返乡是何种反应?

朱天文:那一趟来去——说是觉悟也好,认定也好——他说他的终老之地或者最后的故乡,是台湾了。因为父亲的生活习惯已完全不一样了,他在台湾早上起来要看个报纸、喝个牛奶,这些基本的生活习惯已经无法更改,因此他这一趟返乡也越发坚定了要把《华太平家传》写出来的决心。

《华太平家传》是上世纪八零年代父亲酝酿了很久才决心开始写的。这十年中间,他八易其稿,跟老家这一趟接触后,他就在《华太平家传》里重建了一个消逝的世界,或者说一个并不存在的世界。这个世界是他1949年去了台湾之后一直对家乡的怀念想象,加上他在台湾用当下的意识回看得到的一个世界。当时起稿《华太平家传》时,父亲就表示希望用十年时间完成。回了一趟大陆之后,他决心再给自己十年。

朱天心:以前的政治情势根本无法回来,所以父亲大概不会把是否回大陆生活当做一个自由选择。等两岸开放之后,他才面临这个选择。姑姑她们的经济状况稍有改善后,就把父亲每年寄的钱存起来,告诉父亲:“日后要写稿或者养老可以到这边来,你的存款都够。”我们也认真问过父亲,既然在台北的最后十年都闭门不出写作长篇,有没有考虑过听从姑姑的建议。我记得父亲那时候就说:“要是作为一般人我一定就回去了,可是创作还是需要吸收资讯的自由。”他特别需要创作的自由或者思想的自由,在这一点上,他觉得相对来说,在当时的台湾可能可以没有任何拘束。

界面文化:我觉得很有趣的一点是,朱西甯要写的其实是他的家乡,但他却选择在一个很远的地方看他的家乡。这个创作是否是他记忆中的或者想象中的家乡?

朱天文:对父亲而言,始终很重要的一点是当下意识和现代时间的灌注。从最早开始的《旱魃》《铁浆》开始,他的作品就不是单纯的怀乡。他的现代时间就是他在台湾的当下,所以他不只是怀乡或者是回忆从前;他的当下意识和现代时间的眼光,使得所有关于原乡的回忆在这个背景中重新复活。

朱西甯 著

理想国·九州出版社 2018年10月

界面文化:在朱西甯的创作里,政治和文学的关系是什么?

朱天文:他小说家的身份永远胜过其他任何身份,甚至是基督徒的身份。基督教是他一生的本体和信仰,而作为基督徒的身份是在和小说家的身份进行拉锯的。在《旱魃》中,父亲基督徒的身份完全让位于小说家的身份了,这一点作家莫言也是由衷佩服的。父亲曾经也写过讲国共最后一个决定性战役的《八二三注》,而即便是处理这样一个历史题材,他史家的身份都被小说家的身份比下去了。这就是他作为小说家的天职和宿命。也就是说,没有办法,只能顺着小说自己的法则和定律。因此,他写的东西往往跟他原先想要写的,或者是跟他的身份相逆反。可不正应该如此吗?在写作的时候,你的作品最后可能背叛原意,走向一种多重的、开放的可能性。

界面文化:在大陆最新出版的短篇小说集《铁浆》中,台湾作家刘大任在《跋》中提到了朱西甯和鲁迅的相似之处,唐诺在文章《返乡之路》中也提到了五四传统和三零年代文学对朱西甯的影响。在你们眼中,五四传统以及鲁迅对父亲施加了何种影响?

朱天心:其实三零年代作家里,父亲喜欢的是老舍。他觉得鲁迅很刻薄,鲁迅的那种不容情他并不喜欢。 刘大任会提到鲁迅,是察觉到父亲的原乡不只是一个纯真甜美、不含杂质的一个想象。他不是把一张老照片用现在的技术还原到最好的像素。他是带着批判性的,并不认为只要是家乡的故人就是美好的、良善的。也许这个部分会让人想到鲁迅,可是他自己喜欢的是张爱玲。他觉得张爱玲才是真正纯粹的小说家。她不会被任何其他的、哪怕是建立良善的、批判社会的公知身份,甚至是种种政治主张所凌驾。很多作家在点名自己喜欢的作家时常常说和自己同类的作家,可是父亲点名张爱玲,是因为他始终觉得,张爱玲能够完成的细腻和细致是他完全做不到的。

朱天文:他喜欢张爱玲是和他的家庭有关的。父亲曾经在访问里讲过,他出生的年代是整个中国文化都在衰落、在下跌的时候。他的曾祖父和祖父是传道人,是基督教家庭,所以他接受的其实是西方文化的熏陶。他的两个哥哥两个姐姐都参加北伐,祖父早早让他们出去念书、自由恋爱结婚。在当时那个年代的小小县城里,这大概是非常特殊的、少见的现象。

因为哥哥姐姐在外面念书,所以他们买回来的书其实就是五四新文学。父亲小学和初中的课外读物,全部是五四新文学或者是当时能够看到的一些翻译。父亲二十一岁写的第一篇小说,名字叫做《学》,就是以鲁迅的眼光看待父亲当时所处的、他极为不满意的社会现状,他想要改造国民性。有人认为的父亲与鲁迅的相似之处,其实是从父亲的五四新文学阅读和他西化的基督教家庭氛围中生发出来的,这让他的眼界不同于他的同代人。

同时我也会觉得,作为一个小说家或文学家,他的鉴别能力非常奇怪。想想看,1945年春天到秋天,当时谣传美国要轰炸南京了,所以父亲寄读的南京六姑家全家逃回宿迁老家,他和自己的同伴到游击区和小后方就读。当时邮电是通的,并没有因为日本人的轰炸而中断,所有的杂志都可以到达他们流亡的学校。就是在这种杂志里,比如《万象》,有一群所谓孤岛时期的作家,比如苏青和张爱玲。父亲他们当时阅读这个杂志的时候,还是一群高中男生,他们是把这些当做艳情小说来读的。所以页码都是隔着的,如果有人来就赶快合起来,假装在看一个综合性杂志。就是在大家把这些作品当艳情小说、当做性的窥看口的杂志里,父亲一眼就看到了张爱玲,从此变成张爱玲的粉丝。而当年同样是高中生的刘大任,他读什么?他当时爱读的是《人猿泰山》或者《鲁滨逊漂流记》。

后来到了八月,抗战胜利,他把所有杂志都拐带回南京,于是他的侄子们也都变成了张爱玲的粉丝。到1949年,他到台湾来弃学从军,参加孙立人的部队,是经过抉择和决定的。弃学从军不是随便的事情。他当时提出来,六姐是反对的,两位高堂也是反对的,但他们后来都被父亲说服了。为了从军,父亲割舍了很多,包括自己的一段不了情。为了这段情他也写过一部五万字的小说叫《倾国之恋》,当然我们会想到是从《倾城之恋》来的。那么,割舍掉这么多,唯一背包里面带的就是张爱玲的《传奇》。他为什么不带其他的书,而是带这本?他为什么不是读了其他的书着迷而单单是读了张爱玲着迷?这只能归宗于他文学的质感和他文学的鉴赏力。从某方面来说,这就是他文学的天赋。他会在张爱玲这里立即感受到文学的素质,但他在年轻的时候并不自知,只是一种直觉。这个直觉和他对文学的分辨力,构成了父亲作为一个小说家的开始。

界面文化:不少人分析朱西甯的作品,会以鲁迅和张爱玲这两个人为坐标来进行评价。所以在你们看来,张爱玲对他的影响是大于鲁迅的吗?

朱天心:远远大于鲁迅。鲁迅只能说——正好是天文刚描述的——殊途同归。出生未必一样,可是家庭或学习的养成,使得他们可以用异于同代人的目光看待当时的中国。

朱天文:父亲呈现的小说是很像鲁迅,但是如果就他自己而言,他写过《启蒙我与提升我的张爱玲》。在文中,他特别讲到“万古长空,一朝风月”,“万古长空”当然是说从历史到现在,若是没有历史的传统,也不会有文学和小说。最重要的就是经过整个当下,经过重重叠叠的历史后,你是不是加进了当下的一点点,用自己所处的肉身突破了一点点?

朱天心:这其实也可以呼应前面的问题,也许别人会觉得三零年代的其他作家,不管是社会意识、左翼意识、人道主义的意识都比较清楚鲜明,相较之下张爱玲和他们有些差距。可事实上,张爱玲更加经得起时间的考验,她是更加文学的、纯粹的。我不晓得这会不会是张爱玲的缺点——她对政治非常冷漠和疏离,只观看不介入。但这在某种程度上也会使她的小说比较纯粹,从来不被任何政治想法和主张吸引。

朱天文:鲁迅1936年去世,作为一个文学家或小说家或白话文的开山大师,他有两本小说和两本散文。他去世前十年在写《故事新编》,没有任何其他创作,这最后的十年可以说是投枪或者是匕首出刀,或者说已经变成一个青年导师。我觉得他的写作生命是很短暂的,更别说共和国之后他被供奉在那样一个位置上。如果就小说和文学来讲,虽然鲁迅说了那句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,但敢对千夫指,他对的是一千个已经挺腐败的人,不管是中国还是国民政府,是大家都在反的东西。因此他面对一千个人,背后站的是成千上万的人。他是带起风潮的人,他是站在势头之上的。可是张爱玲呢,她一直在潮流之外,背后只有自己一人。这是她的局限,可是也成就了她的文学。

朱天心:她不被时代、不被政治挟持。

朱天文:尤其到今天,不管处于现代台湾还是中国大陆,我们会更觉得一个人在潮流之外是今天的小说家应该做的——不管是逆潮流而行,或者是我们爱说的“不与世人谈同调”。因为你站在这个位置会有不一样的东西出来,我觉得那就是张爱玲吸引父亲的东西。这是一个文学的素质,这个素质是鲁迅大大不及的。

谈对方:以不同的个性不同的方式 保护着同一个文学

界面文化:父亲这个观念也影响了你们的创作?

朱天文:一定是的。尤其是对天心来讲,她是一个非常热情的、对世事充满意见的人。

朱天心:想改造别人,像鲁迅一样。

朱天文:改造国民性,这甚至是她写作很大的一个动力。她是可以对政治正确说不,跟强权说不,甚至可以跟资本大人说不,这是很难的。

朱天心:我不如张爱玲、有待学习的地方是我到现在还没有办法像弱者说不。张爱玲是个连对弱者都敢说不的人。

界面文化:所以姐姐朱天文是可以做到对弱者说不的吗?

朱天心:很早的时候我们就常常说,她(朱天文)很像张爱玲,可以在云端看厮杀,完全不介入,只观察,绝对不会跳进去帮快被打倒的人打两拳,或者是提出自己的任何妄想。是这样吗?(看朱天文)但其实这样说也不好,感觉多少带着指责,觉得创作人缺乏温度。可天文相较我来讲始终是冷调子。对这件我们一直在讲的事情,你会退而有后言吗?

朱天文:昨天就有人问我,你写到现在,写作对你的意义是什么?我说到六十岁,我对这个世界还非常有热情,我还很想发现什么。可是发现的前提是要观察,观察就是盯着现实甚至阅读,总之就是观察再观察。有了观察你才会看到非常细微的差异,然后走进这种差异。走到很深的地步的时候,你才仿佛有了一点点发现。所以写作对我来讲的意义,第一点是我到现在还对世界非常有热情,不想放手不观察了。第二点是唐诺也说过的,现在是我比较需要写作,而不是写作需要我。我比较需要写作的意思是,如果在一天里头,非常繁杂,外物很多,尤其在我们年过六十以后,好像上帝的时间偷工减料,就是不够用。

朱天心:在家里都得小跑步才能完成例行的工作。

朱天文:对,在这种状况下,如果一天能够有三四个小时坐在书桌前,其中竟然可以有两个小时完完全全专志凝神,就值得了。只有写小说能达到这个状态,写散文都不行。散文的伦理必须是纪实,面对很多现状,把现状描绘出来,可最终都止于惆怅和咏叹。但小说允许做所谓的虚构,可以重建已经消逝的世界或者是想象没有发生的世界。因为多了这么一点点,所以专志凝神是在写小说时候才可能到达的状态。如果一天能够专志凝神两小时,这样累积下来是不得了的。所以我非常希望能够重拾写小说的状态,这本身就已经是最大的回馈了。

人的一生可能只能实现一种人生。所谓实现一种人生,就是做自己喜欢的,而不是说必须上班,必须先把自己的稻粱谋做好。因此各行各业花一辈子才有可能进入到最后的堂奥。每一行都有门槛和边界,我常常会觉得非常憧憬和向往,如果能够一再地投胎,一再地轮回,我一点都不想脱掉此身。我非常喜欢陷在这个世界,并且还觉得不够。我觉得我好像还是很有热情的,不大是别人以为的云端散步,冷冷的在高处。我是很想投胎到另一个行业,走到那个行当里,走到堂奥里,获得那个宝珠,宝珠就是鉴赏力和分辨力。

界面文化:我们可否理解为,对于你来说,文学是更加向内的一种探索?但还有另一种路径,比如之前大陆作家李陀谈到他最推崇十九世纪现实主义的小说,文学的功用在于反映或者提出社会现实中的问题。不知道你们对这种观念有什么看法?

朱天心:我刚刚那个说法显得天文过着不接地气的生活,其实不是,她的生活比我们还要火杂杂。只是对于文学来说,一切事情都不容侵犯和干扰她的文学,这跟只关在一个无尘恒温的书房里不是同一回事。

而我自己常常会一脚踏出去,甚至有几年弃文学而跑,觉得文学太慢了,就暂时丢开它跑掉。但对公众事务的参与,其实都是在保护文学。因为有的时候,像李陀说的,我可能关注一个议题,甚至想改变它、影响它、翻转它,而要是用我唯一会的文学的话,我会隐约知道有些东西两三年就可以成型,但有些东西就是他妈的要十八年。等十八年后,就算写出来了,你想要关注的人不知道还在不在?那个世界不知道还在不在?是什么样貌?那真的是急死人了。

因此我很怕揠苗助长,把根本不该摘的、还没有成熟的青果子拿来用了。那样的话会对文学该有的孕育时间有很大的伤害。所以我不如先去做实际的社会参与,用实践或者是行动来化解我那个想改造世界的心急,用实际行动还文学创作或者小说创作原该有的那个空间和时间。这跟酿酒一样,要十八年就得十八年,不要两三年就翻出来掀开盖子看一下勉强用。其实很多作家都有他自己的问题意识和社会关注,我亲耳听过一个作家在台上讲话,他说:“我的写书,我的教学,我的所有演讲都是为我的政治主张服务。”当时我一听就说,这是我不可能做的。就算我有关注像救火一样急的议题,我也不会把我的小说创作拿来做工具或者献祭给它。

界面文化:所以,你们在文学观念和文学创作的目的是什么这件事情上,其实是一致的?

朱天文:或者应该说殊途同归,用不同的方式保护同一个东西。因为我们个性非常不同。你不觉得这也是文学的一个奇迹吗?我们生活百分之九十九点几是重叠的,从小到现在我们都住在一起。分别的时间无非是她出国我出国,长则一个月、短则一个星期的分别。

朱天心:同样的父母同样的家人,甚至有的时候我们读的书都接近。有时候我们就像是关在一个笼子里的两只母鸡,吃一样的饲料,所有的温度全部都一样,想必生的蛋也一模一样。可是去分析的话,却如此不一样。

界面文化:我很好奇你们如何评价对方在父亲去世之后写的作品。比如朱天文会如何评价朱天心的《漫游者》呢?

朱天文:《漫游者》的复杂性跟她以前的作品是非常不一样的。我最羡慕天心的,或者说我所没有的,是她那种伟大的单纯和深刻的浅显。因为浅显是不可能深刻的,这两个是相反的。单纯就是单纯,但为什么是伟大的单纯?这个是我永远没有的,我们基本的磁场跟核心是不同的。这是我最羡慕她的地方,这也不是想有就能有的。我觉得《漫游者》就是在深刻的浅显和伟大的单纯里头的一次复杂性的展现。

从早年我们开始办《三三集刊》、到后来成立“三三书房”——这一切当然是因为胡兰成的缘故,我们的读者群很大程度上都是她的《击壤歌》吸引来的。《击壤歌》看起来是浅显,像大风吹来,所以当时好多人看了《击壤歌》被“吹来”。同时内行来读,也知道其中有深刻的东西。天心后来一路写的小说,其实都是深刻的浅近,近就是跟人很亲。这是我最羡慕她的地方。

朱天心 著

理想国·广西师范大学出版社 2018年6月

朱天心:该我说她了吗?你说完我的好话,我也应该报之以琼瑶才对。天文大概早我两年开始写。从那时候我就觉得她的东西很像是台北故宫里的翠玉白菜。所有的技术、美学到本身的价值,完全不用说,可是缺乏一个温度。她是在一个上好的无尘室里。但我不觉得这是一个评价,而只是我们相对个性上的不同。这是我多年来读她东西的时候感受到的一个潜藏的基调。但到了一个年纪,我会期许或者觉得自己应该降温。不然到一个年纪还在发高烧,那也是非常异常的。当然我觉得天文的文字部分始终是我完全做不到的。以前也许曾经试图努力过,可是后来发现真的完全做不到。

同代作家里,在文字呈现上也有一二人是做得很好的,可是他们很容易就被自己的文字或者美学拖走了。就像有的人画油画,你简直不知道原先想画什么。你只看到很多很浓烈很丰富的色块在上头。或者最后他也画出了东西,可没有任何骨头——这个骨头就像李陀说的那种问题意识。但天文的文字不管到达什么极致——尤其到《世纪末华丽》和《荒人手记》的时候,她中间的线条始终非常清楚,做到这一点很不容易。美学生出美学的那个诱惑力,我在同时代的其他作家身上看到过,最后他们也就陷于文字之海不复回,初衷早就不可辨识。

朱天文 著

山东画报出版社 2005年9月

朱天文:我想还是观察吧。你所观察的东西要准确。好像准确也不大得体。

朱天心:对,因为太不美了、太科学了、太冰冷了。

朱天文:(笑)我现在看东西想知道自己到底看到了什么,到底想说什么。这其实就是准确,想尽办法、口干舌燥也要把看到的东西告诉别人。我很喜欢这个准确,这可能呈现出一种冷或是别的什么,但那种线条和准确让我在阅读的时候非常开心。

界面文化:对你们来说,写小说的目的或者最终想到达的地方是什么?

朱天心:每个年纪的状态不同,十几二十岁的时候是感情抒发,可是在很长一段时间,对我来说,我的大环境的变化是急于把历史这一页翻过去。我就会觉得还没完,这一页的史书哪是只有多数人或者是官方写的,那其他人呢?有意或者无意被忽视和遗落的那些人呢?包括我的父辈他们,所以在很长一段时间里,我自己的写作动力是补上所有主流描述或者盖棺论定的历史里头我觉得不该被忽视的存在和记忆。这始终是一个最大的动力。

朱天文:过往不说,就现在而言,我是需要写作的。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】