终于又能以比较放松的心态来写内容了,本文从标题来看就知道我要聊啥——地铁商业。

之前不止一个朋友都和我开玩笑说,这个公众号高产如母猪是因为上海商业的内容太多、好的开发商太多、能写的话题太多,到了其他城市,应该没这么多东西可写。

我不承认,也不反对。

确实感谢上海商业的日新月异,能让我即使只写扫街,也都能定期出内容。但如果说上海商业缺什么,根据本文的主角,我觉得——

可能还缺优质的、能提高平均水平定位的地铁商业案例。

究其原因,下文来解。

我们先来看上海地铁商业的现状,比较容易联想到的几个案例包括:

1、人民广场的迪美,好久好久好久没去了,应该还是以学生为主要客群吧……

2、中山公园的上海小马路,顾名思义有点情怀的意思,打造了主题街区设计,希望以人文艺术体现差异化;

3、静安寺的INSHOP聚集地,与上海小马路出自一家,因此形态上有些许异曲同工,但更像一个完整的微型商业体,内容上则更偏向一些独立设计师及餐饮品牌,体量不大;

4、徐家汇的LINE plus线尚加,由来自日本的东急电铁打造,地铁商业老法师,但由于面积因素,感觉并没有带来太多令人惊艳的看点诶……据说之后还会在南京东路地铁站有项目,拭目以待咯~

5、五角场的太平洋森活广场,新鲜出炉,之前看到报道据说是上海目前规模最大地铁商业,凭借该商圈强大的客流支持,接地气,取得了不错的成效。

以上这些,是相对比较能容易想到且位于核心商圈交通枢纽的地铁商业,他们风格定位各有不同,但却有一个共同特征,就是并非主流品牌集聚地——类似JINS由于日本品牌背景和LINE plus线尚加的合作属于特殊典型。

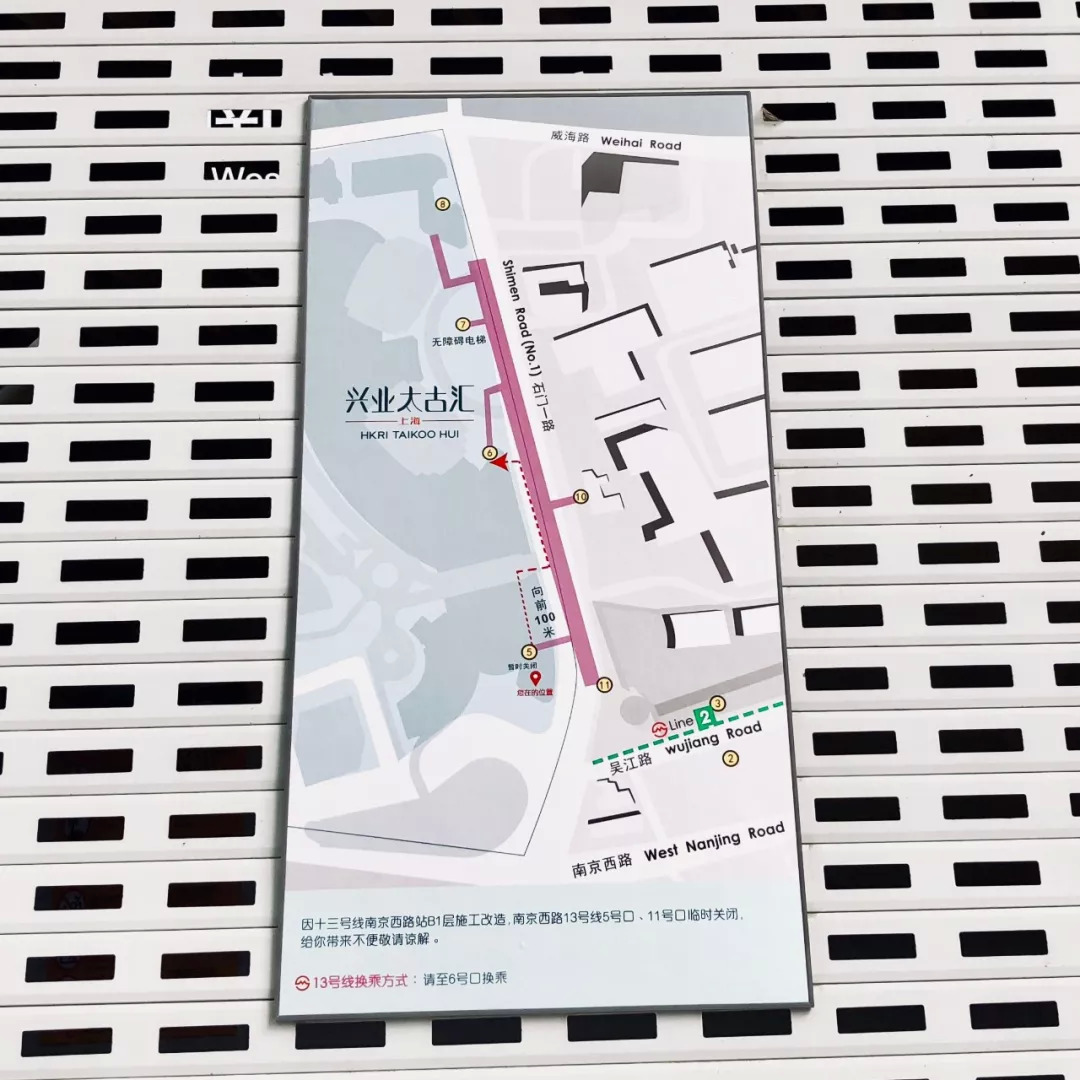

很多朋友会赞叹日本的地铁商业做得有多好,那是因为他们地铁公司不仅做地铁商业,人家还在地面上做商场呢,所以规划是整个盘子一起考量。如今,我们终于有一则类似的案例即将诞生——即非独立项目,而是商场的延伸——位于地铁13号线南京西路站,倚兴业太古汇而建,命名为“地铁廊”的全新商业部分。

我很早以前发过一个朋友圈,说这个画面做得蛮好看的

之所以会封闭,就是因为地下暗潮涌动,如今终于些许对外开放,能够一窥到该项目的大概,看一组探班图

从区域主题围挡画面能了解到该地铁商业命名“地铁廊”,简单直白。整体空间方面由于结构与兴业太古汇平行,因此也是长条形动线,只是通过S形走线以丰富视觉观感和行走体验,天花采用了格栅吊顶,流线型色彩分割与地面动线呼应,地砖和灯光色调则基本与兴业太古汇内场保持了连贯性。

目前差不多半数专柜已有品牌进场装修,包括但不仅限于

innisfree,不用多做介绍了。

巧克力品牌Peter&Angel,目前在美罗城和静安大悦城有店。

市场熟牌杂物社

周生生旗下新推的年轻潮流时尚品牌MINTYGREEN,将在这里开出上海首店,据说也是品牌今年在上海市场的唯一一个计划。

全新运动内衣品牌Her own words

会带来面包的钟薛高

人人都爱的MANNER

茶饮品牌三连击,他们是HEY JUICE、快乐柠檬所述公司旗下的喝嘛、果之满满,远处是早安巴黎。

美瞳品牌HITOMI

此前在K11有开过的花店MARY SHIN

海马洗衣私人管家店这种目的性消费业态被安置在了角落。

光从这些品牌露出信息,我们大概能有一些看点:

1、得益于商场的整体运营,地铁廊与目前上海现有的地铁商业差异化算是坐实了。在品牌规划上,这里更像是多数商场B1、B2连通地铁的楼层定位,大多均为市场熟牌,相当于给到兴业太古汇横向多开了一个可以获取更多元化客群的“新楼层”。

2、从内部店装来看,港资项目会如何操盘设计工作,是有趣的看点所在,会有统装元素?还是均由品牌自行打造?是对装标有严格规范?还是粗放型保持各自特色?从目前来看,各个专店的围挡泾渭分明,而公区则没有多余统装元素,所以最终开业后效果值得遐想。

3、对商场而言,地铁廊无疑进一步增强了其与地铁客流在物理空间上的关联性,开业后的有趣看点在于,这种关联性能否产生在商业氛围上的化学反应以及消费者在情绪上的共鸣,以至于促使地铁客流获得尽可能高的转化率进场?

本文作为小品只是为大家通报一下这则年末看点之一的项目进展,后续相关评述等该区域开业后为大家带来。