作者:判官赵

藏族导演松太加又出手了。

早在上影节落幕,其新作《阿拉姜色》就狂揽三项提名,荣获两项大奖。自首次执导筒到现在,松太加拍摄的三部长片,每部都获得了国际级电影节大奖,再加上万玛才旦御用摄影的光环,可谓履历惊人。

而在刚刚落下帷幕的平遥国际影展,松太加的《拉姆与嘎贝》已经得到获得陌陌发展中电影计划最佳影片的提携。作为近几年在国内影坛脱颖而出的作者导演,松太加的地位和影响力不可小觑。

从《太阳总在左边》到《河》到,不晚不早,恰逢其时,满载荣誉的《阿拉姜色》顺其自然成为松太加第一部公映的长片。

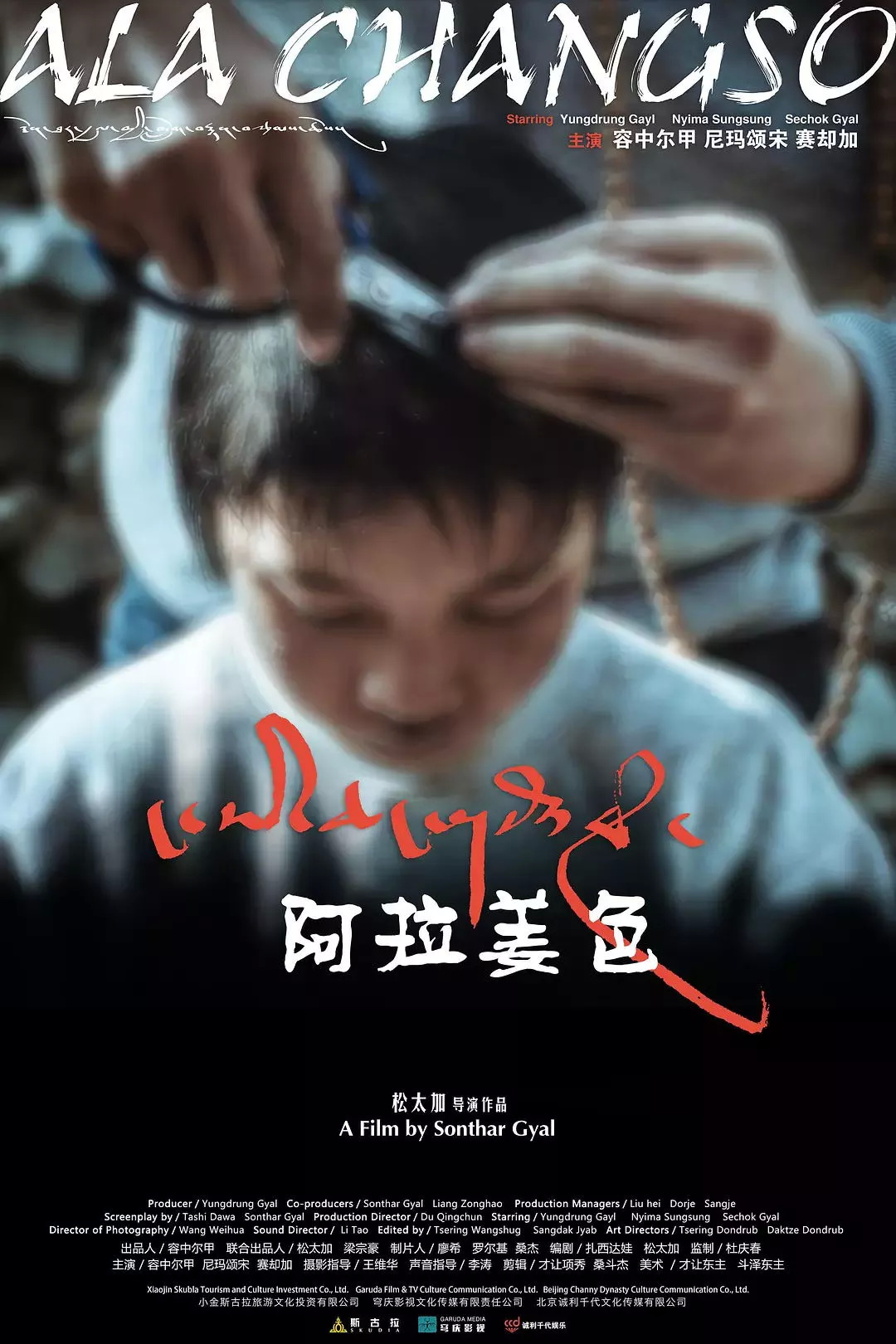

《阿拉姜色》

导演:松太加

编剧:松太加/扎西达娃

主演:容中尔甲/尼玛颂宋/赛却加

制片国家/地区:中国大陆

语言:藏语

上映日期:2018-10-26(中国大陆)/2018-06-23(上海电影节)片长:109分钟

《阿拉姜色》讲述病重的母亲俄玛踏上前往拉萨的漫长之旅。现任丈夫和儿子相继追随加入陪伴,这个家庭在艰辛旅程中逐渐消除隔阂,达成和解。

主线情节和人物关系实际上是松太加前两部作品的集大成者和圆润版本。

松太加的处女作《太阳总在左边》,讲述男孩尼玛在一次交通事故中误将母亲轧死,充满悲痛和自责的朝圣归路,成了他探寻生死含义、自我救赎的精神之旅。

《河》将镜头放置于松太加在安多藏区夏季牧场遇到的亲戚家小女孩央金拉姆身上。

《河》是松太加“西藏阳光三部曲”计划外的产品,具有偶然性。松太加三部曲之二,原为讲述一对藏族夫妻的婚姻(《拉姆与嘎呗》)。但最终提前现世的是有关父子代际关系的《阿拉姜色》。

《河》在表现形式上是一部儿童电影,但揣摩儿童心态向来困难。松太加将当时一同撰写的表现父子代际关系的《阿拉姜色》与表现儿童心理世界的《河》杂糅在一起。完成了带有成人世界色彩的儿童电影《河》。

在此基础之上,以“情感”、“承诺”、“家庭”为重心的《阿拉姜色》,通过把部分段落放在儿子身上,使成人世界与儿童视角发生碰撞。

它是一言难尽的成人矛盾,也是春风化雨的孩童成长。

更重要的是,《阿拉姜色》同样也带有《拉姆与嘎呗》关于藏族夫妻爱情与婚姻的影子。几者互相成就,最终呈现出一部复杂又纯粹的《阿拉姜色》。

在此意义上,本片可算是松太加几年作品中最纯熟的一部。

《阿拉姜色》讲家庭羁绊,这是东方共通之情感。作为家庭情节剧的生活流元素一样不能少,朝圣、吃饭、争吵、和解、吃饭。从《河》在日本广受关注开始,松太加对于原生藏民生活的描绘已经被认为带有是枝裕和的味道。

而聚焦再生家庭矛盾,审视重组家庭成员之间的关系,并通过人物的成长与相互救赎最终达成情感的和解与释放。双重维度上,既承接他之前的作品,又互文此前鹏飞的《米花之味》与是枝裕和的《小偷家族》。

透过《太阳》里的兄弟、母子,《河》当中的的祖孙三代,到《阿拉姜色》里无血缘的父子,情感关系层层递进。从不能触摸又血脉相承的亲情,到现在进化成了无血缘的羁绊,正如《河》里那道阻隔情感的河流。水面平静,底下情感波澜万丈。

也直接对应了松太加电影宇宙观里的“阳光”,藏文化中,地位显赫、代表救赎的阳光延伸的夫妻关系和母子关系,乍看刺眼,甚至伤人,但本质其实温暖动人。

《太阳总在左边》时期,是松太加本能的表达,追求叙事的复杂和哲学层面的探讨,例如心灵救赎,如何让过去成为过去。片中尼玛朝了圣,老喇嘛牵引他进行自我救赎。救赎之外的一些东西,比如忏悔、自虐、流放等等,都是和朝圣一样的形式。尼玛最终得到了想要的,还有很多“孤魂野鬼”在荒野里因为错事迷失了自我。

《阿拉姜色》里的母亲俄玛就是那只飘荡的魂魄,朝圣始于一场噩梦,梦里亡夫在呼唤,虽然自身病体沉重,但还是毅然决然上路,然中道崩殂,真正成了一只亡灵。

所幸,病逝后俄玛未达成的夙愿由丈夫和儿子实现。

拍摄、剪辑《河》的经历,让松太加把注意力更多放到故事和节奏层面,摒弃了很多复杂的叙事技巧,把想表达的主题带出来。

如果是《太阳》讲述的是朝圣后,那么《阿拉姜色》则注重“在路上”。

《阿拉姜色》的叙事四平八稳,生病、朝圣、遇阻、陪伴、争执、再陪伴,途中作为纽带的俄玛去世,主角转换,视角重置,看似冷硬的丈夫背起妻子的东西,每日谨记念叨六字箴言,代替她走完未竞之路,而封闭的儿子默默担任守护者的角色,这一刻,诸多往事纷纷和解,三人共同完成了的互相救赎。

《阿拉姜色》的“在路上”,不是一幅展示朝圣全貌的奇观图,而是中年夫妻临终敞开心扉、半路父子关系由冰冻到消融的治愈之旅。

《太阳总在左边》中,尼玛通过和公路上偶遇的老人交谈最终原谅自己犯下的错误。《河》里,爸爸如河,原谅了爷爷。

“原谅”与“救赎”是松太加作品的共同母题。

藏文化的核心在于心灵救赎,同时也是很多文艺作品的创作母题。

正如他之前所言:“不同民族有不同的表达方式,通过影像的语言讲述人类共通的情感,试图使影片能让其他民族和国家的人读懂。”

以松太加为代表的藏族系导演们在今年各大电影节上出尽风头,早在2015年松太加推出《河》时,万玛才旦导演也推出了《塔洛》。

两部电影先后在各大电影节亮相,当时引发了关于“藏族电影”的讨论热潮,其崭新美学和独特风格愈发彰显这个群体在华语电影圈的话语权。

松太加注重画面感的营造,在担纲摄影师的时,追求“壁画美学”,靠远景支撑叙事,废弃长焦,多用广角镜头,浅景深,强调藏区的博大辽阔,那是和唐卡类似的美学风格,无局部和特写,强调和谐的一体。

在《阿拉姜色》里,一切照旧,更加注重留白,善加利用各种自然音,以及自然表演。

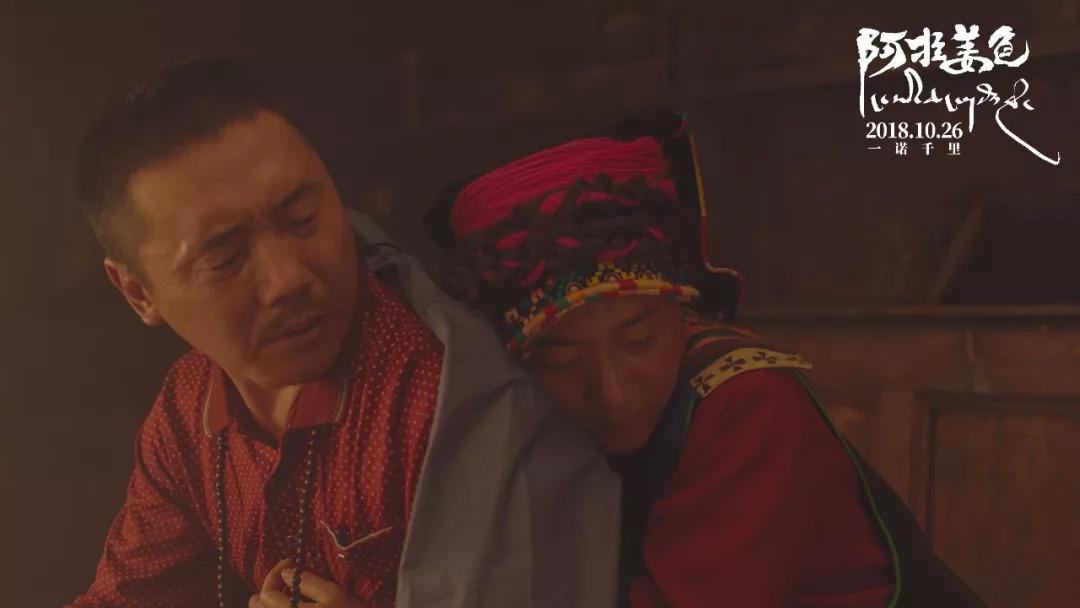

戏份最吃重的父亲一角由藏族歌手容中尔甲扮演,这个极具担当和柔情的男性,就像目睹妻子死亡之后无声跌落手背上的眼泪一样,沉默却饱含情感,如山似海。

中国大银幕,已经很久没有这样的男性形象了。

《阿拉姜色》是对当下一些藏族题材电影对于藏文化浪漫化、标签化、异化的去符号化演绎。

没有文化猎奇、异域民俗、第三极奇观的窥探,作者导演身份加成的松太加以普罗大众兼并的情感和纯粹克制的形式从藏民的日常生活中去挖掘他们的生存状态、生活观念以及生命信仰。

是西藏,是独特,但最终是人类共同面对的死亡。

如果还纠结“朝圣”这个概念,则“公路”毫无意义。把类型片的情感元素放进作者电影尤其这种少数族裔的片子里,再加上完全异于同类讨巧型的含蓄,在华语片里相当难能可贵。

这是一次艺术与商业的试探融合、两栖发展成功的尝试。

“阿拉姜色”为藏语音译,是一首藏族民歌,意思为“请您干了这杯美酒”。朝圣半路上,仍旧处于尴尬境地的三口之家在篝火旁拿着石头唱起此歌,“美酒”在母亲父亲手中交替传递,儿子封闭不理,但隔阂却渐渐在“阿拉姜色”的歌声中消融。

忽略那些壮美的藏区风光和独特的藏区文化,《阿拉姜色》可以放置于任意文化语境中,尤其是那些含蓄的、即便满含深情但不知如何表达的地和国。

松太加利用了他本民族的优质元素,但懂得何为涤故更新,进而催生出属于自己电影宇宙的民族特色新电影,从容、缓慢、克制、凝练。

《阿拉姜色》,是一曲劝酒歌,是一壶人生苦酒,是一条粗粝的朝圣路,是一脉可望不可即的雪山,是一座荒漠里的拉萨城,更是松太加自己心中,有关生死坦然、誓言承诺的影像复调。