作者:张小黑 编辑:津平

今年9月,对于腾讯来说是一个倍感煎熬的秋季。

9月18日,一篇《谁在杀死腾讯?》的文章火爆整个网络,这是继今年5月《腾讯没有梦想》后又一篇疯狂传播的文章。

《腾讯没有梦想》一文指向腾讯创新力缺失下的投行化,而《谁在杀死腾讯?》一文则指向腾讯在组织体系固化与面向机构用户的能力缺失。

9月19日,一篇彭博社的报道则再一次传递出腾讯的惨淡现实,文章称“如果说今年全球哪只股票的表现最令人失望,腾讯控股公司首当其冲”。

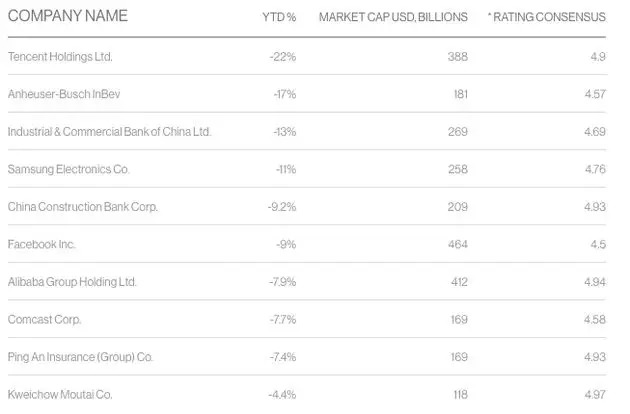

彭博社整理的跌幅最大股票排行榜,腾讯居首位。(最右一栏为彭博社评级,评级5%意味着一致推荐买入)

今年9月份,腾讯市值一度累计跌去1.5万亿港元,曾经一天就跌去一个携程,9月18日腾讯一度市值跌破3万亿港元大关。虽然之后有所回调,但麻辣娱投(ID:malayutou001)记者今日写文章时,发现腾讯市值为31386亿港元,对比今年最高市值44758亿港元,也跌去了13372亿港元,累计跌幅近30%。

为了挽救股价,腾讯从从9月7日至21日进行了11次股票回购,总回购股数为119.6万股,总耗资为38137.1亿港元。然而市场并未因此有所改观。

《谁在杀死腾讯?》一文将腾讯正在进行的一场组织结构调整视为腾讯正在孕育的新生。但是,在新生之前,腾讯这位巨人象游戏中的角色仿佛已经只剩下半条命了。

腾讯究竟是一家伟大而卓越的企业还是一家平凡无奇的企业,腾讯未来会否能够成为一家以科技力量改变世界的企业还是仅仅成为一家依靠圈获的庞大流量池延续生存的企业,也许就在这半条命上了。

1

巨人的滑落全因游戏?

虽然腾讯早已经成为一个体系庞大的互联网商业帝国,但是游戏仍然是腾讯的最大标签。在外界看来,游戏市场高增长,则腾讯业绩高增长,游戏市场放缓,则腾讯业绩放缓。

这一看法,在今年再次被强化。

《2017年中国游戏行业发展报告》显示,2017年,中国网络游戏用户存量市场特征明显,增幅继续放缓。其中,客户端游戏用户数量约1.5亿,与2016年基本持平;移动游戏用户约4.6亿,同比增长9.0%;网页游戏用户约2.4亿,同比下降2.0%。

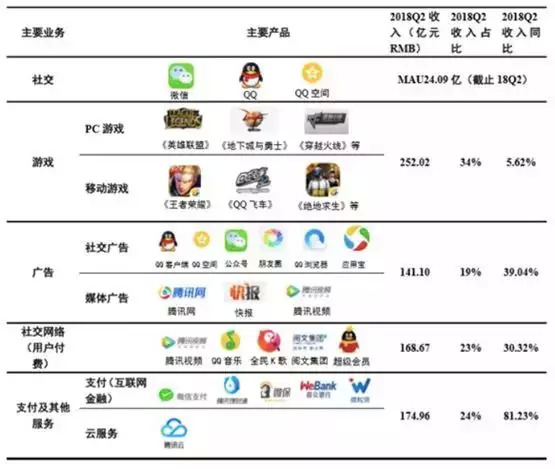

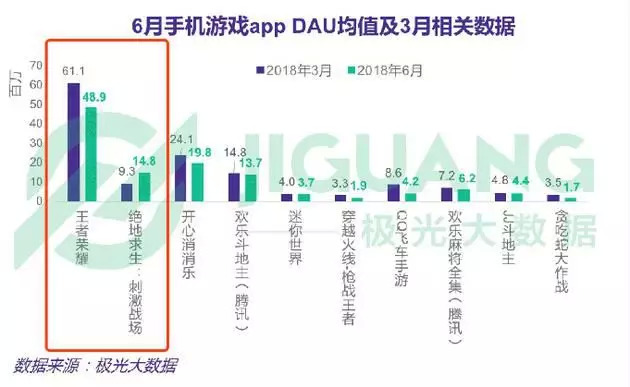

8月15日,腾讯公布截至2018年6月30日未经审核的第二季度及中期综合业绩。数据显示,腾讯公司今年第二季度营业收入736.75亿元,同比增长30.15%,净利润178.7亿元人民币,同比下降2%,环比下降23%。二季度腾讯网络游戏收入252.02亿元,较上一季度下降12%。其中智能手机游戏业务营收176亿人民币,环比下降19%,在端游方面,第二季度收入同比下降5%,环比下降8%,为129亿元。这被视为“业绩暴雷”,以往铸造的强增长“神话”不再。

据新浪科技报道,8月份在议题为“如何打破游戏瓶颈”的内部会议上,有员工直指问题所在,三派说法占据主流:游戏过度依赖平台流量;常年受KPI捆绑难以深耕细作;在人才筛选机制上存在管理问题等。

“瓶颈”成为了腾讯游戏下半年的主题词,而在这其中包含了众多不利的因素:财报环比下降、版号审批冻结、游戏总量调控、“王者”月活衰减、“吃鸡”无法盈利、出海不敌网易、WeGame平台遇挫……

就在9月份,腾讯游戏下架了一款上线4年的棋牌类游戏《天天德州》,将于9 月15 日至9 月25 日期间,停止游戏运营并清空数据。

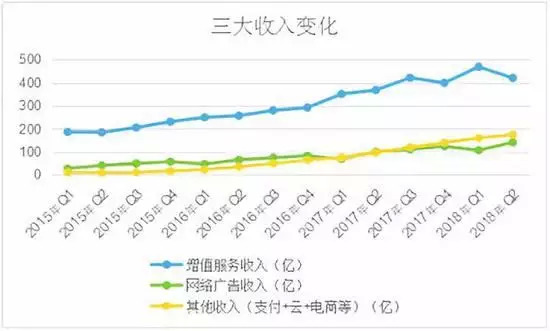

实际上,如果分析历年财报就知道,游戏在腾讯的收入中的比重早已经处于多年下降的通道。2015年腾讯游戏业务的收入占总收入的一半以上,达到55%;其后2016年及2017年,则分别为46.63%及41.2%。今年首两个季度的情况来看,游戏收入占比下滑的趋势似更为明显,一季度为39.14%,二季度又降至34.2%。

游戏业务收入占比下降,网络广告收入和其他收入(云计算+支付)总量在不断上升,可以看到支付+云+电商等输入的增长曲线一直向上,这已经使得腾讯在某种程度上降低了对游戏收入的依赖,有利于腾讯的长期发展,但游戏业务仍然是腾讯的命门。

如果游戏业务无法保持一定增长,将对腾讯的业绩带来较大的影响。

事实上,腾讯也在通过各种方式力争保证游戏业务的持续发展。在政策监管愈加严格之下,腾讯不得不调整游戏研发的方向,加强在功能性游戏和强文化属性游戏的研发,以求符合监管要求,也获得社会舆论的认同。

4月份和8月份,腾讯分别上线了4款覆盖医学、文学、航天、历史文化,及传统文化与科学普及方面领域的功能游戏。如《肿瘤医生》、《纸境奇缘》、《坎巴拉太空计划》、《尼山萨满》、《纳木》《电是怎么形成的》《子曰诗云》等。

9月19日,腾讯与乐高集团联合宣布,将共同推出首款面向中国玩家的数字游戏 《乐高无限》。这是一款融合乐高积木玩具创造体验的平台型3D沙盒游戏,预计2018年年底上线。

沙盒类游戏是腾讯今年开拓的重点,在2018年4月的UP+大会上,腾讯发布了《艾兰岛》《罗博造造》《手工星球》三款沙盒类游戏。

但是,功能性游戏和强文化属性游戏在商业化方面还处于早期探索阶段,盈利性很弱,难以对腾讯游戏业绩带来快速的提升。

2

从泛娱乐到新文创,IP能成为核心武器吗?

从提出泛娱乐,到今年4月份转向“新文创”,腾讯试图将IP塑造成为在文娱领域的核心竞争力,从而联动整个内容产业和线下商业。

4月22日,在UP2018腾讯新文创生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武表示,2018年,腾讯将把泛娱乐升级为新文创,开始更系统地关注IP的文化价值的构建,升级塑造IP的方法。

腾讯在内容产业的布局可谓深厚,无人能出其右。旗下包括腾讯游戏、腾讯文学、腾讯影业、腾讯动漫、腾讯电竞、阅文集团、腾讯音乐等业务板块。

在谈到未来的蓝图时,程武经常会提起迪士尼。这个将IP孵化和文娱生态做到极致的娱乐帝国是腾讯互娱努力的目标。在如今的腾讯互娱内部,除了游戏之外,电竞、动漫、文学、影业,都在围绕IP进行深度运营。

阅文集团由腾讯文学与原盛大文学整合而成,旗下网站内容库中的文学小说是腾讯“新文创”业务的内容源头。阅文集团目标是做“中国漫威”的阅文更看重如何做好IP版权运营,将IP改编成影视作品以及进行后向开发。

阅文集团于2017年11月初在港上市,11月30股价达到110.00港元,市值一度迈向千亿港元,今日股价则为49.850港元,市值大幅缩水为451.85亿港元。

股价大跌,源自于市场对其月度付费用户人数降低而导致的在线阅读的收入增长率下降的担忧。阅文集团在财报中称,截至今年6月底,其平台上共有730万作家,作品总数达1070万部;公司月活跃人数为2.13亿,与去年同期相比,增加了2200万人。但截至今年6月底,公司平均月付费用户数为1070万人,与去年同期相比,减少了80万人,付费率则由去年6月底的6%下降到今年6月的5%。

从卖IP模式转向综合开发IP模式是阅文集团不得不走的路。

亿欧网曾发文章指出,阅文集团来说,虽然手握着众多的IP,但同质化情况严重,故事普遍缺乏新意,男频就是升级打怪抢宝藏,女频便是后宫宅斗谈恋爱,除去描写不同,其内核和人物,都像是披着同一张脸的孪生儿。

腾讯动漫也有着巨大的IP池,也依靠着着手机QQ、腾讯新闻、QQ阅读、浏览器等众多分发渠道积攒了1.2亿月活,与腾讯影业在漫画动画化方面进行着IP开发,再进一步通过衍生品等方式变现,旗下《狐妖小红娘》、《一人之下》等IP改编成的动画都成为了国漫中较佳的代表作。

9月17日,腾讯影业集中发布了东方故事、次元破壁、青春能量、国际探索、时代旋律、古龙武侠六大文化系列,多达近50部影视作品的计划。腾讯影业是腾讯面向影视产业的IP管理机构,通过IP连接众多的影视产业合作伙伴。

从目前来看,腾讯以IP构建为核心的全新文化生产方式整合影视、文学、动漫、游戏等业务,打造新的超级IP化文创内容体系,尚在初期阶段。

如同腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武对外发言表示的“腾讯影业不会追求短期的票房和回报,我们最大的投资是耐心。”

腾讯互娱的大IP战略目前尚在执行落地的半程,尚不足以对整个文娱产业带来足够的影响,也没有产生足够的市场价值。

腾讯互娱的“超级IP管理者”的身份,可能要在多年之后才能确立,收益也一样。

3

流量池越来越小,核心模式风光不再?

通过拥有巨大的流量不断变现,是腾讯的核心商业逻辑。而腾讯的最重要的危机之一,是其流量池不断下滑。

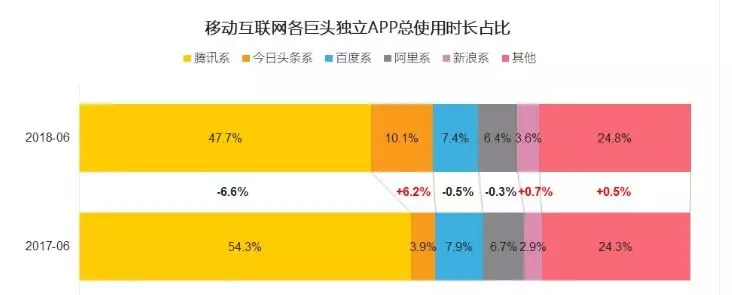

移动大数据服务商QuestMobile数据显示,在今日头条APP和抖音两大超级流量入口的带动下,头条系APP的总使用时长占移动互联网时长比例从2017年上半年的3.9%上升至2018年上半年的10.1%。而腾讯系产品则总时长降幅巨大,从54.3%降至47.7%。

腾讯2018年半年报显示,微信及 WeChat 的月活用户数达到 10.57 亿,同比 9.9%, 环比 1.7%,用户红利期基本上已经触顶。微信对公众号的多次调整,却引发自媒体创业者的众多不满显示出微信内容生态已经固化,难以产生重大的创新机会。

面对今日头条系的步步紧逼,腾讯的防守性对抗日愈激烈。

短视频领域的误判和战略机会错失是腾讯流量池大幅度下降主因之一。

移动互联网产品分析平台艾媒北极星数据显示,2018年7月,快手和抖音分别以约2.28亿和1.92亿的月活跃用户数引领短视频行业。排行2至4位的短视频产品均隶属于今日头条。

腾讯为了保住自己的流量池,一下子推出了6款短视频产品。

今年4月,微视携30亿补贴卷土重来,对抖音开启反击。

5月,腾讯上线了横屏产品“下饭视频”,包括影视、音乐、萌宠等频道,对标今日头条旗下的西瓜视频、一下科技的波波视频以及百度旗下的好看视频。

8月底,腾讯短视频APP“有视频”上线。

此外,腾讯旗下还拥有时光小视频、速看视频、DOV等对标不同受众的细分短视频产品。

这6款短视频产品针对不同年龄段的受众、不同细分领域的内容,形成腾讯的短视频矩阵。有媒体报道中引用了艾媒咨询分析师刘杰豪的话,从目前短视频行业发展现状看,用户增长已出现明显乏力,同时业内产品打造上也趋向同质化。腾讯短视频产品作为当前市场的追赶者,也未能显现其在行业革新推动的创新性,所以在对当前行业头部产品发起冲击时,显得有心无力。

流量流失,对腾讯带来巨大的危机,也是其生态体系不再如之前强大。收割流量带来的未来收入也会受到巨大的影响。

除非腾讯能够抓住更多新流量,否则腾讯的流量生存和发展模式必须要做出重大的调整,更多要在现有流量里深耕和精益化运营。

幸运的是,小程序成为了微信最重要的流量武器,担负起流量增长的重担。据腾讯财报显示,目前微信小程序已经拥有超过2亿的日活跃账户。今年4月份时,小程序数量还不到60万个。7月初微信官方宣布,已上线小程序超过100万个,小程序开发者超过150万人,第三方平台超过5000家,每位用户日均打开小程序次数为4次,其中54%为主动访问。

4

AI+云计算,腾讯因何步步迟缓?

在AI和云计算领域,腾讯的动作就像是阿里和百度的小跟班,阿里和百度走到哪里,腾讯就跟随到哪里。

有媒体曾发文评价,从2013年开始,腾讯的战略,很大程度上是跟着阿里走的——电商、支付、打车、外卖、共享单车、云计算、新零售等等领域,腾讯始终在跟随着阿里,显示出腾讯与阿里的胶着对抗的意图,但也显示腾讯在战略方向上想象力的不足和创新意识的缺失。

亿欧网、科技十点见等自媒体曾报道腾讯云2017年的营收情况,大约在45亿元左右。

2018年1月,阿里巴巴公布2018财年第三季度财报数据,云计算是阿里增速最猛的业务,从2016年一季度开始,已经连续12个季度实现三位数的同比增长。2017年阿里云累计营收达到112亿人民币,同年8月,阿里财报显示,云计算付费用户数量已超过100万。

从市场规模来看阿里云已成为仅次于AWS(亚马逊旗下与计算服务平台)和Azure(微软旗下云计算操作系统)的第三大云计算服务商,也是亚洲第一大云服务商。目前阿里云正在通过ET系列大脑布局人工智能;在海外布局也取得长足进展,已在欧洲、亚洲、中东等地落地应用。

腾讯云也加大了在国际市场的布局。今年3月底,在中国香港、美国和印度接连设立四大新数据中心后,腾讯云已在全球23个地理区域内开放了42个可用区,是目前海外布局速度最快、分布区域最广的中国云服务商。

德意志银行曾预测,腾讯云将继续保持2016年下半年以来的增长势头,2020年收入预计会达到290亿人民币。而阿里云收入在2019年将达到677亿人民币(106 亿美元),接近AWS。阿里云市场份额将从2016年为54%,腾讯云市场规模2016年则为9%。

从阿里云和腾讯云的数据对比可以看出,腾讯处于落后跟随者的地位,两者市场规模和收入规模相差甚大。

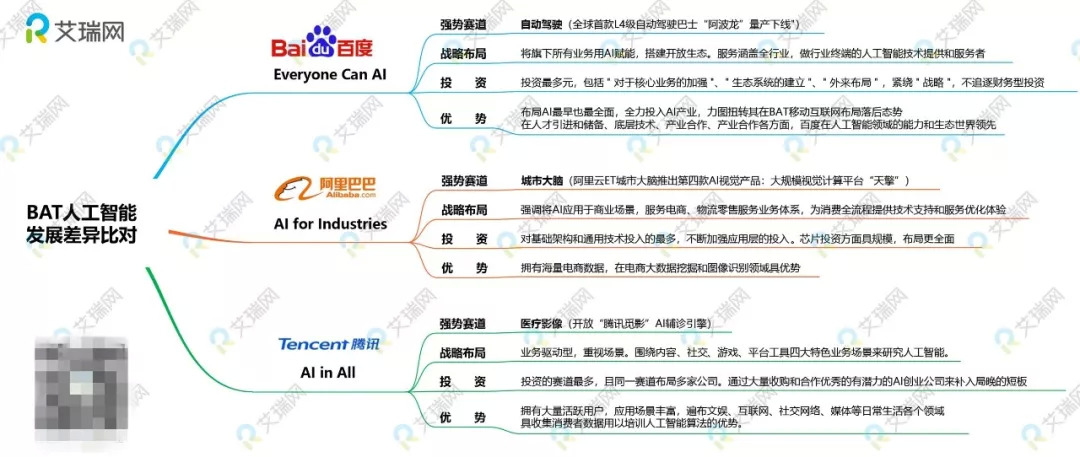

在人工智能领域,腾讯也处于跟随阿里和百度的地步。

艾瑞网曾经对三家互联网巨头的AI战略进行详细分析,其分析显示:

作为BAT系中最早最全面布局AI的一家公司,百度全力投入AI产业,力图扭转其在BAT移动互联网布局上的落后态势。其服务涵盖全行业,搭建开放平台,要做行业终端的人工智能技术提供和服务者。

阿里强调将AI应用于商业场景,人工智能技术服务电商/物流零售服务业务体系,为消费全流程提供技术支持和服务优化体验。阿里的人工智能布局以阿里云为基础,从家居、零售、出行、金融和智能城市、智能工业 6 大方面展开产业布局,以及从视觉、语音、算法到芯片构建立体合作伙伴生态。

BAT系中,腾讯在AI研究方面起步较晚,技术落后较多,通过大量投资有潜力的AI创业公司来补足短板。其在AI发展策略是业务驱动型,重视场景,围绕内容、社交、游戏、平台工具四大特色业务场景来研究人工智能。腾讯拥有大量活跃用户,这使其拥有收集消费者数据用以培训人工智能算法的优势。

2018年7月4-5日,为期两天的百度AI开发者大会吸引了来自全球的7000多位AI开发者和爱好者。大会发布了云端全功能AI芯片“昆仑”、百度大脑3.0、百度智能小程序、DuerOS 3.0开放平台、Apollo3.0开放频台、AR仿真等。大量人工智能概念产品的落地,和一个全产业链高度开放的生态系统的成型,使这次会议像是百度人工智能战略的一份成绩核验单。

知名市场研究机构CBinsights 在2018年5月出品了一份全景解读 BAT 人工智能的分析报告,报告显示百度人工智能布局竞争已不满足于国内市场。就意识的时间线,它先于谷歌、阿里和腾讯。报告还显示,在BAT就人工智能领域的投资来看,百度的投资组合最多元化,投资了 11 个不同品类的公司,包括媒体、健康、人工智能芯片以及广告。百度在这场争夺战中以其完整深入的AI生态布局拔得头筹。

在2017年四季度,中国科技部确定了一系列人工智能重点发展里哦年关于,其中就有BAT三家:百度:自动驾驶,其产品是阿波罗平台; 腾讯:智慧医疗,其产品是腾讯觅影;阿里巴巴:智慧城市,其产品是阿里云的城市大脑。

百度希望打造了一个依托百度的人工智能生态,不同的企业、开发者能参与其中,最终形成所谓「汽车界的Android」,这样也能进一步降低后续开发者的进入门槛。

阿里巴巴则希望将城市作为人工智能落地的试验场。城市大脑是阿里巴巴旗下阿里云的核心产品。其核心是数据,比如通过分析来自城市摄像头的海量数据,能否带来交通决策、城市规划决策的新变化。

腾讯的发力点则是医疗。目前有超过 3 万家医院拥有微信公众号,其中 60% 的医院可以允许用户通过微信来挂号,有超过 2000 家医院支持用微信支付。腾讯内部也孵化了腾讯觅影 。这个项目在 2017 年正式问世,向医疗机构提供人工智能协助诊断各种类型的癌症,还使用 AI 来帮助医院分析和管理健康记录。

9月18日的2018 世界人工智能大会腾讯分论坛上,腾讯移动互联网事业群副总裁、开放平台总经理侯晓楠发布了腾讯AI开放平台AI.QQ.COM,该平台依托腾讯AI Lab、腾讯优图、WeChat AI等实验室,汇聚腾讯AI技术能力,开放100余项AI能力接口。在AI的应用上,腾讯将聚焦内容、社交、医疗、零售、游戏等领域,实现技术落地。

在8月1日,百度发布了第二季度财报。在百度Q2财报中,搜索之外的信息流与AI业务收入占比已近20%,同比增长超过150%,“夯实移动基础,全力布局AI”,这将是百度在2-3年之内最有力的增长点。

阿里今年宣布未来继续加大对AI、云计算、量子计算、大数据技术、芯片等前沿科技研发的投入,曾宣布3年在技术研发上投入超过1000亿元。之前相继成立了IDST和阿里人工智能实验室,同时发起了涵盖人工智能领域研发的NASA计划,并参与搭建了工业大数据应用技术国家工程实验室、与清华北大一起搭建大数据系统软件国家工程实验室等一系列举措。“中国芯”这一焦点领域,今年4月阿里宣布全资收购中天微系统有限公司,同时先后投资了Barefoot Networks、耐能、翱捷科技等芯片公司。据悉,达摩院芯片技术团队正在研发神经网络芯片Ali-NPU。

从目前来看,腾讯在人工智能领域处于追赶状态,同时应用场景较为受局限。

有媒体曾文章写道2010年中国IT领袖峰会上,李彦宏、马化腾和马云有过关于云计算的一番争论。李彦宏说,“云计算是新瓶装旧酒”,马化腾说,“云计算让计算能力、处理能力甚至逻辑组建都能像水和电一样使用,的确有想象空间的,但可能过几百年、一千年后才可能实现,现在还是确实过早了”。只有马云说,“如果我们不做云计算,将来会死掉”。

5

投行化模式,究竟掩盖了什么问题?

腾讯的投行化早已经成为业界共识,也成为被专业人士和媒体诟病最多的。互联网界和创投界日常谈论的“占队”一说,清晰地显示出腾讯在中国互联网界的霸主地位。

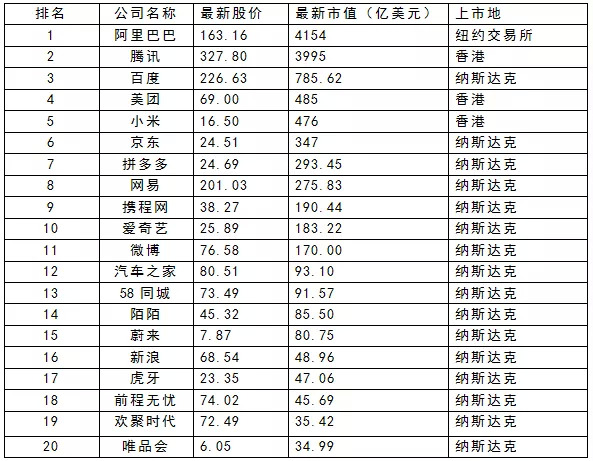

中国互联网公司TOP20的排名中,腾讯第二,它所参股或控股的TOP20名中,还有京东、拼多多、58同城、蔚来汽车、虎牙、携程、美团、欢聚时代等7家公司——也就是说,腾讯牢牢控制了中国互联网公司的半壁江山。

中国海外上市互联网企业市值排名表

(麻辣娱投记者于2018年9月25日11:30整理)

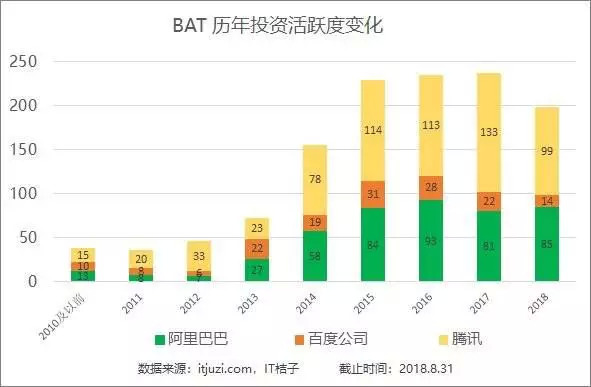

接受腾讯系投资的企业是一个庞大的体系,来自IT桔子的数据显示,腾讯累计投资和并购事件数量达到惊人的628起,远超过阿里巴巴的456起、百度的209起、京东的263起、360的221起和小米集团的172起。

下一张图表则可以看出,腾讯在2014年开始至今,对外股权投资的数量不断增大。

这一方面显示出腾讯是一个异常活跃的产业培育者,通过投资拉动了产业的整体发展,但另一方面也显示出腾讯对外部发展的依赖越来越强。

仔细分析腾讯历年来的投资和并购,文化娱乐、游戏成为了最为主要的两个领域,显示出腾讯在内容产业的广泛布局和体系深度。

问题是,腾讯是否存在过度的投资与并购的路径依赖?在大举投资和并购背后,是否腾讯决策者们部分地看轻了内部创新的重要性?

投资和并购有的是战略决策的考量,有的则基于资本收益和经营业绩的考量。

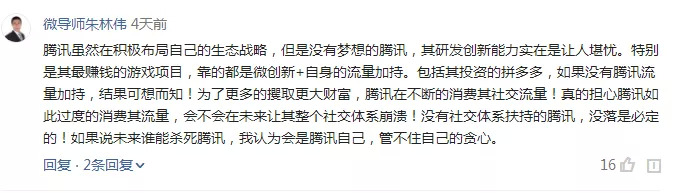

“业务空心化”是一些专业人士和媒体对腾讯投行化的指责。

客观分析,投资或并购一些对未来战略转型有重大价值的创业企业,会对腾讯的未来产生很重要的推动力。

比如谷歌2006年花费16.5亿美元买来视频网站YouTube,早已成为世界上最大的视频网站,在并购后YouTube业绩增长一飞冲天,据传每年广告营收数百亿美元。

谷歌另一笔成功并购是Android系统。2005年,谷歌以5000万美元将Android收入麾下,如今,这一系统已成为全球最流行的移动平台。最后一宗成功收购便是DoubleClick。谷歌于2007年收购这家广告公司,耗资31亿美元,增加了谷歌在线显示广告实力。

然而,从腾讯对外投资和收购来看,目前还缺乏对未来有着重大战略性价值的案例。

腾讯的投行化,更像是以流量和资本形成一个庞大的商业体系,就如同封建时期帝国对附属国的赏赐和朝贡一般,其核心是利益,而不是同心。

投行化模式,暴露出腾讯对利益快速和最大化收割的急迫,但路径依赖一旦形成并固化,则很有可能抓住了现在,失去了未来。

6

赛马机制与组织变革滞后

内部资源整合的难与战略格局的低?

“赛马机制”是腾讯在内部鼓励竞争的核心机制,以部门/产品组为单位,一个产品部门就能自主立项,快速试验,当遇到大的技术难题时,再从公司层面抽调有经验的同事增援。在一定的产品领域和试错时间内,允许不同的产品团队有不同取向的探索。在某一个产品验证成功之后,再集中资源加大对产品的投入。

而在内部争夺资源,成为各个产品团队不得不做的事情,于是,在多个同类型产品同时存在时,每个部门极有可能选择封闭,而不是对其它部门开发资源。

比如,据内部消息,有视频与腾讯另一款短视频产品微视同属于腾讯OMG(网络媒体事业群),不过不是同一个团队做的项目。

而这将导致内部资源整合难度加大,无法集中力量对抗竞争对手的攻击。

比如短视频领域正是如此。目前已经有的6款短视频产品各自为战,哪一款都没有成为真正对抖音、快手、西瓜小视频的有力挑战者。

同样,阅文集团、腾讯影业、腾讯动漫、企鹅影业之间在IP项目开发的主导权上,也有着相互掣肘的问题。这也有可能导致“超级IP管理人”的战略执行错位。

组织变革滞后,是腾讯面对新的市场环境下战略转型的最大阻碍。

腾讯创始人、前CTO张志东曾做出相应反思,张志东直言不讳地说,腾讯的组织变革是滞后了,腾讯为社会创造的独特的优秀产品和连接创新还不够多。张志东认为,“产品和技术的影响力并不能简单由营收和市值来衡量,产品人和技术人,对产品周期建议用平常心来看,用最朴素的用户视角来看待”,腾讯应该关注产品的社会痛点,承担更多的社会责任。

同时,组织变革又和腾讯面对新市场需求下的战略级新业务机会把握能力紧密相关。

阿里巴巴合伙人王帅曾回应腾讯组织的“反阿里联盟”时表示,联合合作伙伴阻挡阿里的脚步是一种战略上的懒惰和不思进取以及战术上的路径依赖和焦灼冲动。

《谁在杀死腾讯?》一文写道,腾讯正在酝酿的一场组织架构的调整,目前隶属于社交网络事业群(SNG)的腾讯云或将独立成为一个新的BG,也有可能与技术工程事业群(TEG)部分职能、腾讯“互联网+”等有关业务合并,大概率是针对To B业务设立一个新的组织架构。

早在2017年12月,腾讯2017年度员工大会上,马化腾说:“在管理方面,我们面临最大的问题是内部的组织架构,现在的腾讯需要更多To B的能力,要在组织架构上进行从内到外系统性地梳理。”

实际上,面向ToB的业务体系,必须是一个对内部组织架构梳理和重构的过程。

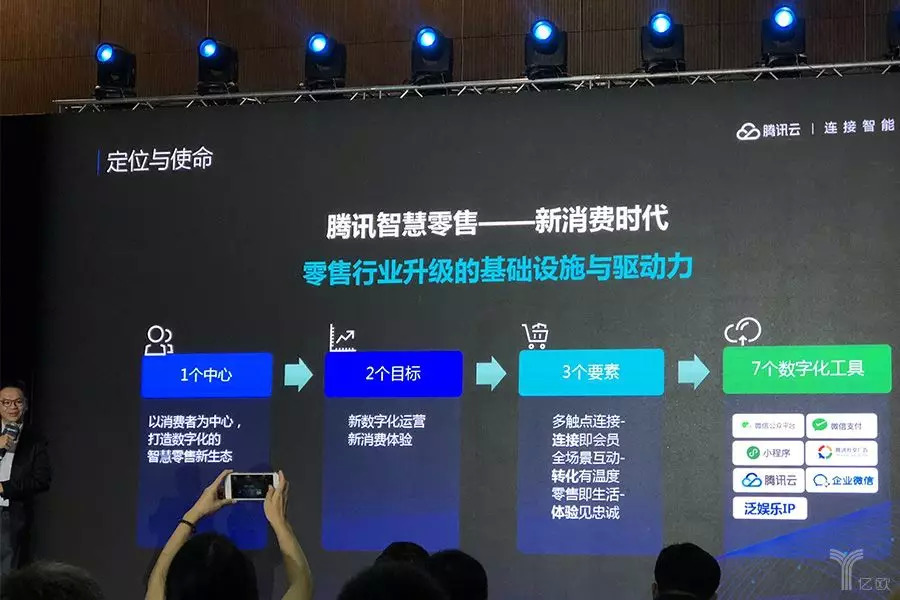

比如腾讯面向新零售推出的智慧零售解决方案,核心为1个中心,2个目标,3个要素以及7个数字化工具。

腾讯智慧零售的七个工具箱是:微信公众平台、微信支付、小程序、腾讯社交广告、腾讯云、企业微信、泛娱乐IP,其真正的效果体现在工具之间的互动,从而为零售企业实现三个价值:连接、转化、体验。

而这七个数字化工具分别对应着企业发展事业群(CDG)、互动娱乐事业群(IEG)、网络媒体事业群(OMG)、社交网络事业群(SNG)、微信事业群(WXG)等部门。

而这增加了战略执行的难度,也很容易导致用户合作的难度。

实际上,腾讯在云计算和人工智能领域上的落后,一定程度上源自于现有组织架构下整合内部资源的能力不足。

分散性资源和部门性的模式面对中小企业一般没什么问题,可是面对大型企业在服务上就很可能难以产生足够的吸引力。

《谁在杀死腾讯?》一文写道:在ABC(AI、Bigdata、Cloud)时代,这带来很重的“数据墙”和“组织墙”的问题,突出表现是多头销售、各自为阵。

麻辣娱投(ID:malayutou001)记者也深以为然。

如何打破部门利益墙,是腾讯不得不考虑的问题。

从目前看来,也正是现有的组织架构限制了腾讯对于新市场的想象力,和战略规划能力,导致面向ToB的能力不足,未能抢占市场良机。

作为一家互联网巨头企业,风险预警能力、战略规划能力、内部变革能力至关重要。

从游戏行业遭遇到的严格政策监管,显示出腾讯像一只被温水煮的青蛙一样,毫无提前的准备,只能仓皇应对。从在云计算、人工智能、大数据等市场表现上看,腾讯像一只熊,对未来可能的变化转身缓慢。从内部资源整合和赢得政府机构、大型企业客户上的心有余而力不足,腾讯像一头黔之驴,对老虎来袭时并没有合适的武器。

腾讯现在拥有的是不断下降的流量和巨大的现金流,而这仅仅是半条可以继续生存的命,要想未来成为一家伟大的科技公司,腾讯还需要另外半条命,而这半条命的关键词是:变革与创新。