文 | 叶奕宏

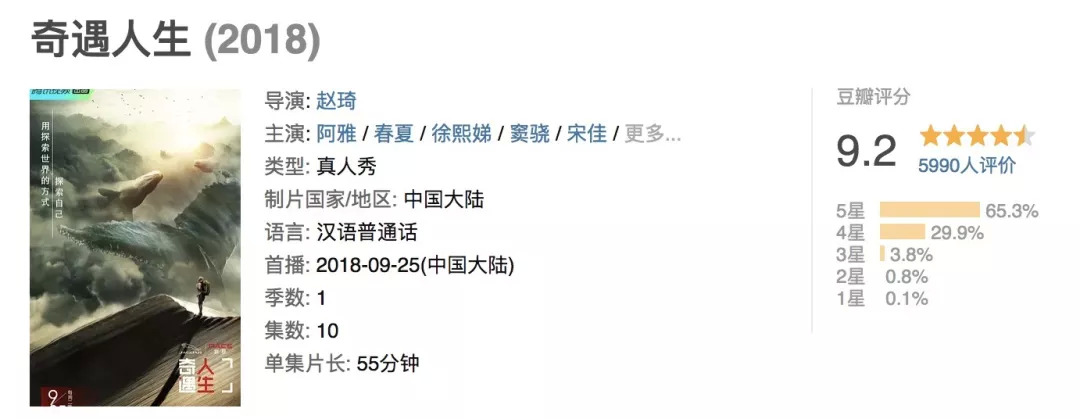

9月25日,纪实真人秀《奇遇人生》在腾讯视频平台上线,首播点击量2000万,开播两期豆瓣评分飙升至9.2分,成绩亮眼。不少网友纷纷留言,比起纯粹形态的真人秀,《奇遇人生》“公路电影”般的质感和高度纪实的影像风格似乎更趋近于纪录片。在这些的反馈中,我们似乎可以得到这样一个信号,真人秀与纪录片之间的界限正在不断被打破,一种新的节目形态与样式正在呼之欲出。凭借着永远新鲜的真实,这样以强纪实为特色的真人秀节目或许有望在大批同质化严重的综艺中走出一条新路。

“奇遇人生”:我走过你们的套路,又往前走了一步

将纪实风格运用于真人秀摄制并非是《奇遇人生》的首创,或者进一步说,这档近似于纪录片的真人秀正是在前辈无数经验积累之下迈出的一步新尝试。当然在盘点之前需要强调的是,这一类型真人秀之所以会出现,是市场为其提供了土壤;而它之所以能出现,则得益于“真人秀”自身与生俱来的矛盾特质。

真人秀发端于上世纪 90 年代,但直到千禧年前后,随着《老大哥》《幸存者》等堪称鼻祖级的节目崛起并被广泛扩散后,才作为一种节目类型迅速占领荧屏,并在全球产生巨大影响。可以说自诞生到其逐渐形成自己特有的叙事方式与结构的过程中,真人秀吸纳了游戏、肥皂剧,尤其是纪录片的多种表现元素,甚至于“纪录”从根本上就是真人秀的实现方法之一:虽然从内容上划分,真人秀有生活服务、野外生存、演艺、竞技、婚恋、职场、宠物、科技等等类别,但单看形态,除了以演播室为载体,都可以用“纪录”的形态来呈现。“纪录”让真人秀在感官和感知效果上高度近似于纪录片,以至于在成型之初许多学者将其直接定义为纪录片的一种,但同时,它毕竟还是一个人为创制的荧幕世界,充满着人类出于娱乐目的对其的种种设计和操控。这也就意味着,真人秀天然便是一个“真”与“秀”的矛盾的统一体:“真”是其最大的表现特色;“秀”则是其基因上自带的夸耀、伪装和饰演。而“人”作为节目的核心,其呈现状态直接反映出“真”和“秀”在具体节目中的力量分布。

真人秀风靡全球,中国也不外乎其中。这一移植自欧美的节目形态在融入中国本土娱乐生态的过程中经历了反复的试探和摸索,《生存大挑战》《完美假期》等纷至沓来,在“真”与“秀”之间摇摆不定,但收视却皆不理想。最终,随着选秀节目引爆全民造星狂欢,“真人秀”也借势扶摇而起,跻身电视节目的主流形态。但成也“选秀”败也“选秀”,“前人”的成功限制了“后人”的想象,长期以来,大量跟风出产的竞技类真人秀将这一节目形态拘束在一方演播室里,脱离纪录形态的“真人秀”也只好往“秀”的路上一路狂奔,娱乐至死。但“秀”的指向是人造的、封闭的、同质化的、可复制的,无尽趋近于“秀”的真人秀只能走向自我复制的死胡同。

就像尘埃总要落地,当第一个人突然意识到极度的感官刺激后是极度的空白,就意味着“秀”的好日子到头了。虽然自古套路得人心,但是奈何人生代代无穷已,套路年年总相似,而唯一有真实不可复制——这或许就是真人秀纪实化的核心逻辑之一。于是,当越来越多观众呼唤立足于现实生活与真实故事的“真人秀”节目,天平便开始向“真”倾斜。这也正是“强纪实真人秀”萌发的土壤。

三个时间和三部作品具有重要的参照价值。

第一,2012年,《士兵突击》(第一季)。《士兵突击》是一档军事题材真人实景节目,主打全国首档“‘90后’士兵励志成长记”, 2012年2月7日于云南卫视首播。第一季节目全部以真实的士兵作为选秀对象,从选拔、晋级、考核、奖励到场地设置等内容环节,均由武警云南省总队协助把关。或许正是士兵们近乎于还原的“本色出演”,让观众难分现实与演出,让节目组有了向纪录片看齐的勇气,也让云南电视台将该节目报送至当年中国纪录片学院奖——这是中国纪录片学院奖的参选片目中第一次出现“真人秀”, “真人秀”开始触碰到纪录片的边缘,这似乎喻示着纪实元素的比重开始增大。

第二,2013年,《爸爸去哪儿》。《爸爸去哪儿》是湖南卫视引自韩国MBC电视台的亲子户外“真人秀”节目,播出后迅速走红成为现象级综艺,堪称当年中国电视的一大赢家。《爸爸去哪儿》不仅大大拓展了真人秀的节目空间,更运用了大量纪实段落,让纪录片业内人士承认,真人秀节目已经开始呈现出纪录片特有的气质。

第三,2014年,《客从何处来》。这档宣称中国首档“真人秀纪录片”的节目邀请了五位媒体人做嘉宾,让他们按照一定的路线和程式追溯家族历史。尽管播出后观众评价不一,但纪实手段与文献汇编相互补充的制作风格,在观感上几乎与文献纪录片别无二致,更重要的是,由于在中国社会语境下“寻根”对国人具有十分重要意义,因此无论对嘉宾还是观众而言,这趟旅程都更像是一场发自内心的追问,也就导致在节目动机上,策划者得以巧妙地隐藏了自己,而让屏幕内外自以为达成了“共谋”,这使得节目的缘起相比此前其他类型的“真人秀”要更加“真实”。

此后,无论是《跟着贝尔去旅行》采用纪实类节目制作团队和纪录片导演作为分组导演,还是《世界上的另一个我》直接从纪录片转型综艺,亦或是《我们的侣行》直接挑战无脚本拍摄,都标志着 “真人秀”的求“真”之路不断向前推进,出现《奇遇人生》这样一个阶段性的成果也就不足为奇。

“楚门的世界”:纪实+综艺?看我看我看我!

如今,真人秀的纪实之风已成气候,究竟什么样的节目才够得上这个真人秀新趋势的门槛?

早在1998年的一部电影《楚门的世界》中,同名真人秀“楚门的世界”——除了三观有待商榷——已经对“纪录片式真人秀”的特征做出相当成熟的设定。片中的节目导演说:“我们看够了演员们的虚伪表情,看够了烟火制造和特技。而楚门的世界,尽管从某些方面来说是伪造的,楚门本人却半点不假,没有剧本,没有分镜头提示卡,未必能像莎士比亚戏剧那样精彩,但却是真的,是一种生活。”他直接道出了强纪实真人秀最基本的特质,也是这一类型真人秀不同于众的最重要的一点:以虚构诉真实。

先说虚构。强纪实真人秀毕竟还是“真人秀”,因此它所追求的真实,注定必须取悦于观众,取悦于市场,也注定有人造的可能。对于真人秀而言,“真”只是满足娱乐目的的手段之一,“求真”也只不过是这一节目形态为了迎合观众的口味从“感官至上” 到“感官之上”的转向所产生的一种进化方向。

因此,近来涌现出许多以“纪实”为标签的真人秀节目大都力求唤起观众内心的认同感,深度满足观看者的精神诉求。《客从何处来》试图通过嘉宾的家族故事,阐释个体与家庭、宗族、民族之间的关系,复原观众的家国情怀的精神线索;《世界上的另一个我》在不同文化间的碰撞与交流中呈现21世纪90后一代人的集体写真和青春对话;《奇遇人生》则直指当代无处不在的焦虑灵魂,用诗和远方“给精神做SPA”……某种意义上,正是这样的假定性意义为“纪实”提供了真实事件所不具有的发挥空间。

但“虚构”在强纪实真人秀中的比重毕竟有限,这一类型的节目更强调高度沉浸的真实感。说到真实,对于影像作品而言,“真实”并不需要着每一个素材、每一次拍摄都是自然发生的客观真实,它只需要 “观众的相信”。但要想观众毫无保留地交付信任,相信节目中参与者的一举一动,他的情感体验“是真的”,只有当他们确信参与者对他身处的“秀场”一无所知,像“楚门秀”中楚门一样。但我们的真人秀不可能剥夺了一个人最基本的生存自由和生命尊严,无论是观众还是参与者都知道这是一个节目而他们自愿参与,这为真实体验的营造创造了难度。

为了让观众“感受到”并认同节目的“真实”,强纪实真人秀制作者们费尽心思。在空间上,强纪实真人秀一般不会将参与者放置于演播室中,因为这样无异于在地点上暗示观众“你所见到的只个节目”,而这样的认知会导致观众在观看过程中对节目中“秀”的成分更加敏感,从而屡屡 “出戏”。为了避免这一点,制作者们根据具体节目的诉求往往会有“熟悉化”和“陌生化”两种处理方式。所谓“熟悉化”即搭建一个高度生活化的场景,如《中餐厅》里的餐厅,让观众不自觉地对标自己的生活,从而消除他们的警戒心。而“陌生化”则是为观众呈现不断变化的陌生场景,如《奇遇人生》安排10位嘉宾在赞比亚、美国、印度尼西亚等观众甚至嘉宾自己都不熟悉的地方进行10次旅行,这样每次打开新地图,大量新画面、新信息会迅速占领观众的注意力,让他们在来不及思考的状态下代入节目的步调;同时,观众和嘉宾有志一同的陌生感也会让他们对嘉宾尤其是嘉宾所呈现的状态的“真实性”产生信赖感。

在呈现手法上,强纪实真人秀强调以纪实呈现“真实”。由于观众在长期的观看经验中,对“真实”的认定已经契约化,纪实摄制手段如直播节目过程,摄像机多角度、全方位展示,细节捕捉、嘉宾真情流露等的运用,都会让观众产生“真实感”。当然,纪录片式的跟踪拍摄和细节呈现在如今的真人秀中已经普遍化,而强纪实真人秀的则高明之处在于他们从节目设计上就将一切人为痕迹尽可能隐于幕后,达到“观众眼中的‘零干预’”。

因此,在强纪实真人秀中,我们几乎看不到游戏环节或者规则设置,也没有所谓的阵营和“人设”,更多是让参与者在特定场景中作出主动反应。同时通过巧妙设置让观众代入参与者的情境,其中比较常见的方式是让参与者在信息量上与观众出于平等地位——当然运用失当也很容易成为强纪实真人秀的败笔,这一点之后会进行分析。如《客从何处来》中,每次寻根之旅虽然是节目组通过大量的采访考证之后布好的“局”,但在开始嘉宾对于家族的了解程度并不比观众深,如易中天对自己家族中多人一夜惨死的往事虽早有耳闻,但却不知道当时到底发生了什么,也不知道自己曾祖父这一支又为何能在这场灭顶之灾中幸免遇难。直到在去往岳阳市营田镇家族老宅的前夜,他才通过节目组收到完整的253人的死亡名单。因此,信息量与易中天处于同一水平线的观众能够对他的“寻根之旅”产生认同,甚至代入感,会愿意跟随他一步步去剥开家族的谜团。这种预设的主角“不知情”状态下对“身世之谜”的即兴反应,正是节目的重要悬念与内容构成。

此外,强纪实真人秀还偏爱大量采用“后期编辑”,即从素材中提炼故事主要段落,往往不会预先设定情节和人物性格,尤其是在如《奇遇人生》的第一集,阿雅和小S的非洲之旅中,谁也不会预料到能碰上两头小象丢失。这是突发事件。当时为了让嘉宾尽可能不受镜头干扰呈现最自然的状态,节目只使用了3个机位进行拍摄,有着丰富纪录片拍摄经验的赵琦导演果断调度机位,既拍下了秃鹰下的大象尸体,也拍下了嘉宾和拿枪的武装人员在荒郊野外寻找小象,小S全程几乎素颜,因被猎杀的大象尸体哭泣,让画面十分粗粝和震撼人心。

但需要注意的是,真人秀本身毕竟是一种不同于纪录片的影像形态,对于它的纪实化,不需要去追究最终成品有多像纪录片,而更应该去思考这一现象背后,是观众怎样的自我觉醒和影视人怎样的孜孜以求。

“强纪实真人秀”:下一阶段真人秀发展的主要形态趋向?

真人秀强化了纪实元素,能不能成为避开同质化的一条新路?市场还没说话,我们也只能做出一个“很有希望”的预测,毕竟唯有真实不可复制。但就目前而言,强纪实真人秀的爆款规模依然单薄,几款口碑较好的强纪实真人秀如《我们的侣行》《奇遇人生》能否构成新的创作气候还不得而知。因此,强纪实真人秀还需要继续探索强纪实风格与其他内容类型的真人秀结合的可能性,只有丰富了类型才有可能覆盖更多的受众;二则就是进一步打破受众的圈层,要做到这一点,先要明确,观众收看强纪实真人秀时想要的,正是弱虚拟带来的有度的戏剧性与强纪实营造的新鲜的真实感两相结合带来的高级趣味。

因此这一类型的真人秀要想扩大影响,还是有必要在“趣”字上做文章,满足观众的娱乐需求。由于强纪实排斥竞争游戏,因而叙事张力的强化还要依靠多元的空间和多元的关系。如《奇遇人生》中除主持人阿雅和每集嘉宾外,增加了多条人物线和关系情节,如第二集的追风旅程中就既有美国追风达人们、气象学家鲍勃、马丁和比尔的追风小队等人与人之间的关系,又有龙卷风这一瑰丽的气象与人之间的关系,再加上多个场景的连续转换,而之所以为叙事过程填充如此多的,有时甚至是貌似偏离目标的情节,是因为建构一棵大树除了主干之外还应有繁茂的枝叶。

此外,由于强纪实真人秀已经弱化了对“胜负”这种显见结果的依赖,因此能否立起一个“有趣的灵魂”往往决定了节目的成败。有人开玩笑的说,就算节目是一碗白饭,一个有意思的嘉宾也能抵上半瓶“老干妈”,让人就着他也能把“饭”吃完。这也是为什么几乎每个强调纪实的真人秀节目在开播之初都要花费大量力气挑选嘉宾,要么像大S和阿雅一样能在互动中蹦出亮点,要么像春夏一样能甩出有个性的“金句”,同时搭建足够丰富的场景、给出足够丰富的细节让人物的性格得到充分展现,自然延展为观众的“兴趣点”。

当然,强纪实真人秀在“人设”的维持上也很有必要再接再厉。“纪实”的标签并不是那么好戴的,一旦戴上了,就必须要对观众的真实感负责,隔壁纪录片界多得是前车之鉴:《舌尖上的中国》第二季中的局部拍摄和广告植入遭遇了全网吐槽;BBC《人类星球》造假引发全面信任危机……可见一个不好就“水能载舟,亦能覆舟”。尤其是作为真人秀要维持纪实风格本就艰难,再加上当大量资本进入一个节目后,固然会让真人秀的制作水准更上一层楼,但商业宣传和纪实之间常常会产生难以调和的矛盾,节目原初的精神内核也难免受到消解,而如今的观众对这一方面又偏偏十分敏感。如《世界上的另一个我》第一季以纪录片的形态登陆央视,豆瓣评分8.9,2735人参与评分;但第二季以真人秀的面貌转战网络平台后,豆瓣评分8.8,看似相近,但参与评分的人数只有寥寥600余人,也有不少人在缅怀第一季,一方面来自上一季积累下来的收视期待,另一方面仍要归于观众对强纪实真人秀的“真实感”的诉求。

总之,真人秀的纪实化并不是一次短期的投机,而是基于市场深刻变革的自我升级,前路广阔,总是不乏前行开拓的身影,这一次,《奇遇人生》留下了一个新的脚印,而未来还会有更多更成熟的强纪实真人秀,甚至是“纪录片式真人秀”用自己独特的魅力征服观众、征服市场。