作者 | 秋墨(UCLA毕业,编剧,影评人)

9月5日那天,金马执委会宣布颁发廖庆松 “特别贡献奖”,表彰他提携后进不遗余力的作为,以及教育传承无私奉献的精神,金马主席李安推崇他——“当之无愧” 。

提到廖庆松,许多人或许不知道,但让台湾电影人第一次在世界三大电影节上得奖的《悲情城市》出自他手,第39届金马奖“最佳纪录片奖”的《山有多高》亦由他亲自操刀。

近日的《快把我哥带走》、《郊区的鸟》、《后来的我们》、《西小河的夏天》、《笨鸟》、《我在故宫修文物》、《不成问题的问题》以及《驴得水》等佳作亦是出自廖庆松之手。

他是闻名影坛的剪辑大师,亦是资深监制、编剧,在两岸电影圈可谓一个教授级人物。

他曾获亚洲电影大奖最佳剪接奖、第39届金马奖年度最佳台湾电影工作者奖等殊荣。从上世纪70年代至今,他几乎和台湾每一位重要的导演都合作过。

他的经历,“就像是一本台湾艺术电影史”,而他,则被誉为“台湾新电影的保姆”。

跟导演争抢最后一个镜头的男人

一部作品的诞生,至少要经历三次洗礼。剧本是第一度创作,拍摄是第二度,剪辑则是第三度。

对于一部电影来说,它的根是编剧,它的魂是导演,摄影师是导演的左手,而剪辑师,则是导演的右手。

某种程度上,导演跟剪辑师之间就像是既合作又是竞争的关系,因为导演都认为对影片最了解的是他自己,故而当剪辑师在剪片子的时候的思路如果跟导演稍微有哪点不一样,他就会觉得你不了解他。

廖庆松进入电影圈的时候,恰逢台湾电影新浪潮。当时,他在台湾的中央电影公司工作,一人剪辑了新浪潮早期的几乎全部电影。

从《光阴的故事》开始,电影人对电影的态度发生改变,电影不再是纯粹的说故事。

在剪辑《小毕的故事》、《海滩的一天》以及《风柜来的人》的过程中,廖庆松逐渐意识到,剪辑不仅仅是之前过场一般的简单剪接。

剪辑,是一部电影到最后阶段的品质管制。

“编剧可以剧本没写好,导演可以电影没有拍好,演员也可以没演好,但是待到剪辑时,这个“没剪好”可就再也没有能够传递下去的接力棒了。”

“剪辑是最后一个能够控制电影品质的人,是最后一个在电影跟观众见面前,为电影把关的人,也是最后一个帮导演书写他的情感的人。”

如廖庆松所言,“剪辑师是对观众影响很深的人。”

剪辑,找出影片的灵魂

剪辑,从来不是随便找到一个地方,剪掉那个动作或者按下键盘上的按键那般简单。

剪辑的重要性,不仅是镜头的取舍,顺序的组合,亦不仅仅是对影像的加工、提炼、浓缩。那其中,有编剧的概念,有导演的艺术期望,有演员的个人表达,它是整个艺术架构的最后一道工序。

如果说李泽厚的美学探讨的是“有我”和“无我”,剪辑要实现的则是在“无我”之中平衡理性架构与感性吸收。这一点,是对影态的描述,对影态的展示,其实最核心的,是对影像的感觉。

对于廖庆松来说,剪辑的第一点就是完全交流。这种交流,不带任何批判色彩,不带任何预测,直接面对,直观感受。只有这样,才会感受得完整,才会完全清楚这部影片对你而言的优缺点。

对于这些优点,学习,然后将它们应用在你的剪辑过程中。至于那些缺点,纵观全局,之后慢慢试着解决。

当然,剧情片的剪辑和纪录片的剪辑是全然不同的。剧情片因为有剧本的缘故,剪辑之初便有了一个大概的蓝图。

在剪《风柜来的人》时,因为看了法国新浪潮电影而受启蒙,廖庆松便活用跳跃、拼贴式的影像,剪辑出情感的本真。

而对于纪录片的剪辑,廖庆松形容这是一个“沙里淘金”、“炭中炼钻”的过程。

每一个剪辑师都要对自己剪辑的东西要非常敏感,可这种敏感需要的是长时间的耐心,和极致的细心。

在剪辑汤湘竹导演的《山有多高》之时,廖庆松便一直以一种忘掉记忆,抛弃理性的状态去面对素材。只有自然的眼光,纯然的姿态,才能分辨出何为好,何为坏。

在剪辑纪录片《二十二》的时候,廖庆松便以导演郭柯想要留住22位老太太最后身影的理念为主轴,微调了这部片的节奏,以长镜头画面营造出一种凝视的视角。

从布满皱纹的脸庞,到说话之时的眼角,最终定格在老人们最后的身影,一边烘托出苍凉的感觉,一边又深刻着她们代表的历史意义。

被问及剪辑对他来说意味着什么之时,廖庆松答,“一种感觉,一种氛围,一种价值观,一种灵气。”

“剪接从来不只是剪故事,它有一种气氛与感觉在。就像罗丹雕塑,他会从石头里去找灵魂。每部影片都是一个影像雕塑,那个影像不是我去设计,而是用心去感受影片,去表达它本身的样貌。”

对于廖庆松而言,剪辑有如雕塑,是在做一种气韵。而每一次的剪辑,他都将之当做与影片的一次深度沟通,深到他已把灵魂都交付。

剪辑的影片没有个人风格

都在寻找影片本身的影子

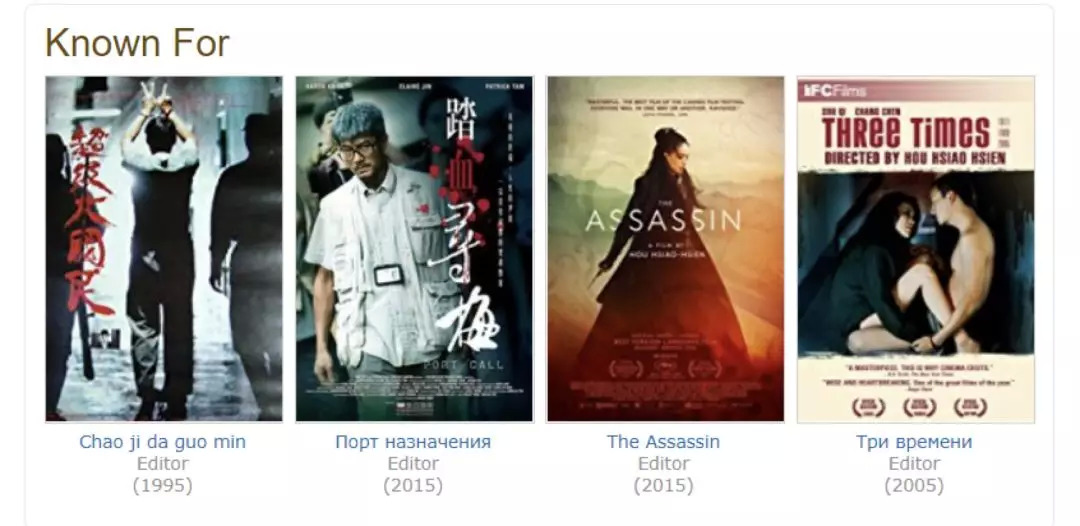

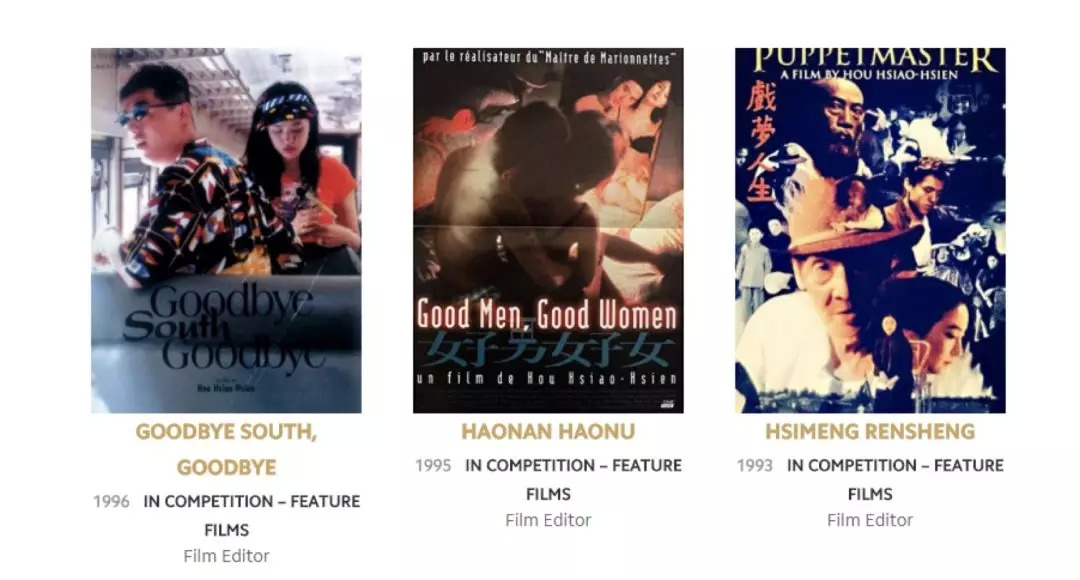

廖庆松精湛的剪辑技术,为华语影坛创造了无数佳作,从杨德昌《海滩的一天》、侯孝贤《童年往事》到易智言《蓝色大门》、郑文堂《梦幻部落》以及王小帅的《十七岁的单车》,他亲手裁剪的电影近乎百部。

然而,剪辑的技巧再高,也只是一个入行的敲门砖,它的精髓,在于对于影片氛围和情绪的调度。

在《踏雪寻梅》中,他便意在发掘故事里角色的呼吸,剪出了每个角色存在的理由,最终这部片子共获十三个提名,包揽七个奖项。

而在《刺客聂隐娘》中,他将侯孝贤内心深处想表达的东西完全还原,摒弃了实际拍摄中的许多打来打去的刀光剑影,最终让影片入围第68届戛纳电影节获得导演奖 ,以及第52届台湾电影金马奖最佳剧情片和第35届香港电影金像奖最佳两岸华语电影奖。

在众多合作导演之中,廖庆松与侯孝贤的合作关系最为密切。可以说,廖庆松几乎包办了侯孝贤的所有电影。

说起二人的渊源,要倒推回1973年。彼时,廖庆松在中影公司担任剪接助理时,因纪录片《陆军小型康乐》而与侯孝贤初识,二人自此展开近三十年的合作关系。

1980年代,侯孝贤拍摄了《悲情城市》、《海上花》、《戏梦人生》等电影,形成一种独特的现实视野和诗化抒情的美学风格,成为台湾新电影浪潮的主将。而廖庆松,也自此被人认识,被称赞为“诗化抒情剪辑大师”。

提及二人的合作,不得不谈的一定是电影《悲情城市》。这部夺得了金狮奖的影片不仅是导演侯孝贤的首次巅峰,更是廖庆松剪辑生涯的转折点。

常规的剪辑,是似若解说一般,中近景、特写去酿造一个戏剧空间的张力。但在《悲情城市》中,二人联合创造性地开创了“气韵剪辑法”,即没有过去、现在、未来的清楚界限。

廖庆松将过去与未来包含在呈现的直观的现在里,将时空模糊化,依靠情绪的带动去转换。

他将剪辑置于一种神似杜甫七言律诗中的倒装之中,一个镜头一个情感,以每一组都是长镜中景的同镜头同距离的画面让观众更接近情感本身,借此营造出一种诗一般的气氛。

比较廖庆松剪辑的所有片子,它们没有统一的套路和格式,所看到的每一部,都是独树一帜的新颖。

他的每一次剪辑,都是一次交流,交流出影片最深处的模样,然后将其呈现。

The last but not the least.

一直以来,剪辑师在观众和电影从业者眼中都是深居幕后的职业。但毋庸置疑,作为电影集体创作过程的最后一道关卡,剪辑的再创作至关重要,它直接决定了影片最终的视听效果和叙事节奏。

一个好的剪辑师,不仅能够改变导演的哲学价值和叙事风格,更甚,可以拯救一部已经事实化的烂片。

论及廖庆松拯救的片子,可谓数不胜数,但他却一直谦虚表示,“我做的事情很简单,只是帮忙看看片而已。”

除此之外,他对新人导演的热心提点,以及在电影技术方面给予的交流分享,亦是毫不藏私。对于这份“特别贡献奖”,他的确当之无愧。