夏洛特·帕金斯·吉尔曼最著名的作品是短篇小说《黄色墙纸》(1892),它是一个哥特式的恐怖故事,同时也传达了女权主义的观念,对父权社会进行了深入的剖析,读者在其中能同时看到爱伦·坡和葛萝莉亚·史丹能(译注:美国著名的女权主义者、记者、社会活动家,也是上世纪六七十年代美国女权主义运动的主要领袖)的影子。但很少有人知道,吉尔曼早年间其实是民族主义的拥趸。1888年,爱德华·贝拉米发表了乌托邦小说《回顾:公元2000-1887年》,此书畅销一时,也引领了那几年短暂的民族主义运动。吉尔曼当时也在为民族主义发声和写作,后来她开始创作自己的乌托邦小说,《她的国》(1915)就是最好的例子,这本讽刺寓言描述了一个只有女人的理想社会。

如今,改编自玛格丽特·阿特伍德《使女的故事》(1985)的同名剧集热播,其反乌托邦式的悲观主义再一次席卷而来。在这种时候,我们不得不去重读吉尔曼的女权主义乌托邦,仔细思考它究竟带给了我们什么。

贝拉米在《回顾》一书中描绘出了一个社会主义的乌托邦,女性在其中能够实现经济独立,男女拥有“相等的社会地位”。所以吉尔曼年轻时十分痴迷于这种空想社会主义,但她也有不同的看法:贝拉米相信,只要实现经济平等,就能够实现性别平等;而吉尔曼认为,乌托邦的实现仰仗于女人的“母性本能”,并且在作品中大加提倡她所谓的“更伟大的母性”。她在民族主义诗歌《母亲致孩子》(Mother To Child,2011)中写道:

为了我自己的孩子,我必须要拯救

世界上所有的孩子

他们在监狱里,他们在坟墓里

她所有的作品都围绕着“世界母亲”这个核心概念展开,这是一种无私奉献的女性精神,女性需要去爱、去保护、去养育全人类。

***

20世纪的头十年,贝拉米领导下的民族主义运动逐渐销声匿迹,吉尔曼也转向了乌托邦小说的创作,共著有三部长篇、一部中篇和许多短篇小说。这些小说虽然讲述了不同的故事,但都基于同样的乌托邦想象:只要女性从传统的家务劳动和抚养孩子当中解放出来(吉尔曼设想在公社生活中会有专职人员来负责照料孩子),在社会中传播伟大的母性,传递自我牺牲的价值观念,人类就能在相当短的时间内和平实现理想社会。

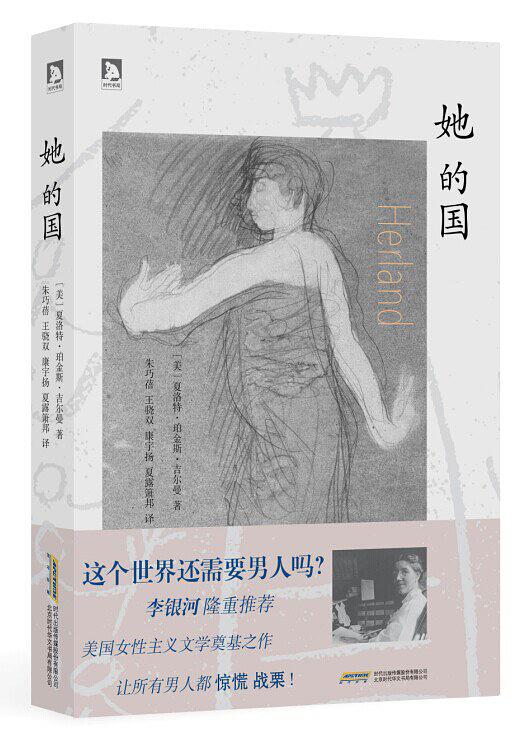

[美]夏洛特·吉尔曼 著 王骁双/朱巧蓓/康宇扬/夏露箫邦 译

译言古登堡计划/北京时代华文书局 2014-6

1915年,吉尔曼又创作出了《她的国》,打破了这种千篇一律的小说模式。《她的国》是一部乌托邦式的奇幻小说,情节类似于阿尔弗雷德·丁尼生的长诗《公主》(1847)——主人公发现了一个女性社会,同时又带有男性冒险故事的传统。三位勇敢的青年在偏远地区进行科学考察时,听说了某个险峻的山脉之中有一个“女儿国”,那个地方只有女人居住。于是他们弄来了一架双翼飞机,飞入了群山之中,着陆后,他们很快就发现了三名年轻漂亮的女子,立刻追了上去。这些女孩们穿着灯笼裤,步伐矫捷,轻而易举地就甩开了他们。随后,一支女子兵团抓住了他们,这些女兵并没有携带任何武器,但是队伍纪律严明,她们把三名闯入者麻醉后关进城堡里软禁了起来。

从这里开始,小说转入了对乌托邦社会的描述,后世也一直在研究《她的国》所描绘的理想社会。吉尔曼对传统乌托邦小说的关注点——工作、政治、政府都毫不在意。相反,她所提出的空想社会完全是基于个人取向的,比如说关注动物权利。《她的国》的社会中没有人饲养动物,因为将它们宰杀然后食用这个过程是非常残忍的。那里的人也不愿把母牛和小牛分开,任何干涉母性的行为都是他们所憎恶的。

“母性”是《她的国》一书中社会的核心,这个词在小说中至少出现了150次。《她的国》中的女性都是通过单性生殖来哺育后代的,并且她们只生女儿,生下来之后由整个社会共同抚养:每个孩子都是大家的孩子。一位当地人说:“我们每个人都可以去爱100万个孩子。”显然,吉尔曼认为没有必要解释《她的国》的经济情况,因为在她看来:女性是“天生的合作者”,她们的“整个精神世界”都在讲究集体合作,这些特质在讲求个人主义和竞争力的资本主义社会毫无参考价值,而“女儿国”却能满足所有人的基本需求。

在《她的国》一书中,吉尔曼对女人的“母性本能”作了大量阐释。作为一名母亲,吉尔曼遭遇过种种苦痛,她24岁时生下了女儿,随后便陷入了可怕的产后抑郁,这个情节也被她写进了《黄色墙纸》里。女儿三岁时,吉尔曼和丈夫分居了;六年后,他们离婚,吉尔曼放弃了女儿的抚养权。即便如此,她仍然对“母性”笃信不疑。她笔下那个母性精神的理想世界和她自己在现实生活中所遇到的困苦截然不同,在写作《她的国》的过程中,这二者之间的矛盾也在不断调和。虽然书中的每个女性都可以进行单性生殖,但只有精英阶层才能将孩子交付给专业人士来抚养。吉尔曼对这类话题很有兴趣,她也深信,女人应该和男人一样走出家庭参与工作,并且孩子的抚养问题对于种族的未来至关重要,必须托付给专业人士。吉尔曼嘲笑普通女性的母性观念太过小家子气了:我的孩子,我的家庭,我的家。在《她的国》中的社会,将每个孩子都被看作是大家的孩子,全人类都是一个大家庭,国家就是我们共同的家。

这部作品在一开始并没有激起太大的水花。吉尔曼是在自己的杂志《先驱者》上连载这部小说的,可是没过多久连杂志都停刊了,小说也根本没有机会印刷成书出版。直到20世纪70年代,一位美国学者安·J·莱恩(Ann J Lane)将小说编辑成册,出版了平装本。问世初期,《她的国》被誉为是女权主义经典的遗珠,后来,学者们变得愈发尖锐,他们指出,吉尔曼的乌托邦社会不仅反映了性别问题,更潜藏着一种优生制度:吉尔曼一直痴迷于改善“种族”。他们还引用了吉尔曼的其他作品,论证得有理有据,试图说明吉尔曼乌托邦设想的核心其实是白人种族主义。

四十年过去了,《她的国》早已不再是一部纯粹轻松戏谑的假想小说了。它的中心主旨——集体抚养孩子,似乎与《使女的故事》中的性别政治并没有什么不同,二者对于进步主义者来说都是强有力的警示,提醒着我们白宫里还坐着一位性别歧视和种族歧视主义者。然而,反乌托邦小说却无法像乌托邦小说那样,为读者提供一个幻想的愿景——德国哲学家恩斯特·布洛赫在20世纪50年代将之称为“希望的原理”。

尽管《她的国》有其时代局限性,但是我们确实也需要这样的一种社会愿景——没有贫困和战争,每个孩子都是宝贵的,不存在收入、住房、教育和法律上的不平等。尽管存在种种缺陷,《她的国》仍然是和平实现民主社会主义的最有力的想象。跟所有的乌托邦小说一样,这部作品也让联想到了王尔德所说的:“一幅不包括乌托邦在内的世界地图根本就不值得一瞧。”

本文作者Michael Robertson系新泽西学院的英语教授,前自由记者,为《纽约时报》《村声》《哥伦比亚新闻学评论》等媒体撰稿,著有《最后的乌托邦:19世纪末的空想社会主义者》(The Last Utopians: Four Late 19th-Century Visionaries and Their Legacy,2018)。

(翻译:都述文)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】