撰写|郑小玲

编辑|友 子

从“限价令”试水,到“长期限价令”通知,盛行了四年的“票补”,到了正式说再见的时候了。

有票务平台方工作人员向数娱梦工厂(公众号D-entertainment)透露,已经收到取消票补的通知,消息确定属实。

相关政策开始落实之后,中国电影市场或将回归到传统的发行时代。首先最明显的市场反应就是预售票房将直线下降,尤其是三大黄金档期。

所谓票补,就是电影票补贴。观众通过网络票务平台购得19.9元的电影票,但是,这张电影票的原票面价格为40元,其中的差价20.1元将由电影制片方和票务平台填补。说的直白些,也就是平台与制片方掏钱“求”观众看电影。

追根溯源,票补源于线上票务平台的用户争夺战,观众得到了较低的电影票价,一定程度上推动电影市场的高速发展。

也正是因为如此,今年的春节档,政策已经打了票补一拳:春节档各大片方联合提出并实施,全国影院票价不低于19.9元,补贴票数方面,单片不超过50万张。到如今再下发文件颁布新规,票补彻底消失。

政策逐步落实,线上票补被明令禁止,猫眼与淘票票这样还需要争抢市场与加大发行力度的线上网络平台该如何应对?而对于早已对高额票补投入怨声载道的制片方来讲这一措施又有何影响?

票补,来自何方又将归于何处?

阿里巴巴影业集团淘票票总裁李捷曾介绍,票补产生于在购票从线下往线上转型的时期,与互联网平台加入电影票务市场有必然关系。线上票务平台为了争夺用户,发起低价格战,巨额票补随之产生。

数据显示,票补元年2015年票补金额高达40亿元,投入主体是票务平台。这个阶段,互联网票务平台需要依靠低价电影票吸引用户,占据市场份额。

而到了2016年,票补规模15亿元,平台和片方持平,票补开始成为制片方参与市场竞争的手段。

平台竞争,低价票是一大利器,有助于吸引观众,拉动市场份额的增加。但近两年来,票补的主要出钱者逐渐从票务平台转至电影制片方,反倒成为片方参与市场竞争的重要手段之一。

进入2017年,票补超过20亿元。换句话来说,2017年559亿元的电影票总额中,至少有20亿元是票补所为。但是投入主体由初期的票务平台变成了片方,根据李捷所言“片方投入(12亿元左右)已高于票务平台(8、9亿元)了。”

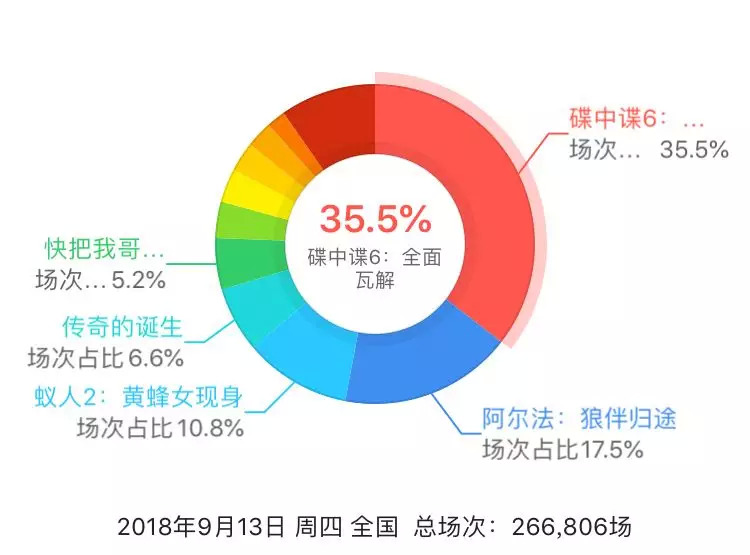

片方为何掏钱票补?道理简单粗暴,就是为了争夺影片在电影院的排片。好比新店开业需要打折酬宾,制片方通过预售超低价的形式,提前锁定一定的票房,吸引人气,然后再利用预售做起来的口碑效应扩大声势,从而争取更多的排片。

也就是说,无论内容如何,有巨额票补就能够换取一定程度的排片。

无论影片质量高低,高额票补都成了电影参与市场竞争的必须手段。王中磊就曾透露:“《老炮儿》最开始给投资人的预算是4千万,但结算时加上宣发、票补就变成了7千万。很多投资方不理解,我们只能不断解释,票补这3千万让我们掏了。”

目前中国电影的在线出票量占比已经超过80%。恶性的竞争环境下,不掏出巨额票补,排片率就无法提升,就只能眼看着掏了钱的竞争对手抢走你的市场份额。

正如上海电影集团董事长任仲伦此前在第二届中国(海南)电影投资高峰论坛所言:“每个档期三部影片如果排30%以上,把90%影院排片都占了,如果再加上票补,锁场,过多的营销,同档期的其他影片排片率都会很低很低,还没有上场基本就已经输掉了。”

当然,票补在拉升排片率的宣发效果上堪称一绝,如今这一策略被明令禁止,最直接的结果将反应在临近的国庆档比拼之中,价格战不能施展,影片就必须依靠内容质量硬刚。

没了低价票,

猫眼、淘票票等票务平台方是喜还是愁?

平台方工作人员向数娱梦工厂表示,的确已经收到取消票补的通知,巨额票补时代终结,但通知的具体内容未透露。

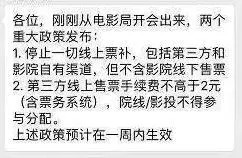

网传新规的主要内容如下:

一、停止一切线上票补,包括第三方和影院自有渠道,但不包含影院线下售票;

二、第三方线上售票手续费不高于2元(含票务系统),院线/影投不得参与分配;

三、未获得公映许可证的影片将无法开展预售;

四、线上售票上对影院的结算周期从今年10月1日开始变成8日内结算,明年十一起要求即时结算。

失去票补,猫眼、淘票票一类的线上票务平台是不是就失去了低价战的优势?对平台发展是利是弊?淘票票总裁李捷此前在其他媒体采访中回应,在短期内,取消票补对第三方票务平台确实不利,但长远来看是好事。

根据猫眼专业版,2018年上半年互联网售票平台共计出票7.16亿张,占整体电影市场出票的83.8%。也就是说电影市场的线上化率已经达到83.8%。

观众已经习惯从线上平台购票,短期内线上购票占比可能会下降,但幅度应该不会太大。此外,票补的主力也转变为了制片方,也就是说,直接粗暴的在电影票上贴钱已经不是平台方的主要策略了。

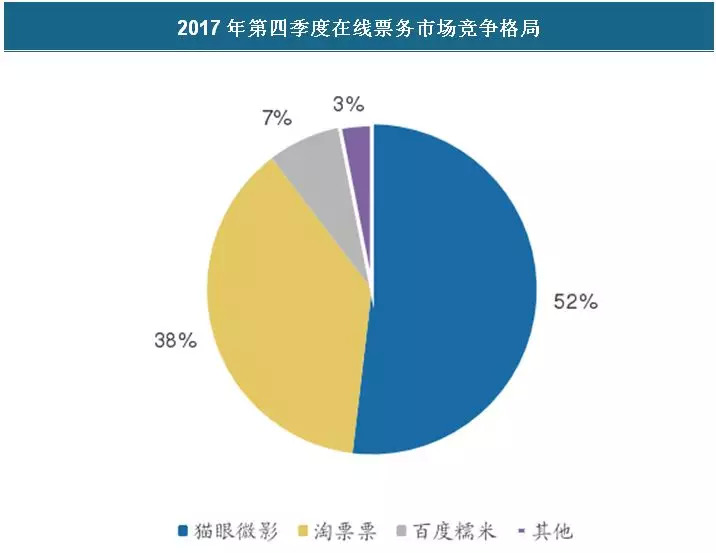

从在线票务市场的竞争来看,猫眼与淘票票的上位就是一部用钱砸出来的血汗史。票补最疯狂的2015年,在线票务平台大出血,小玩家含泪出局,大玩家以“杀敌一千自损八百”的方式突围,很快就只剩下了猫眼和BAT支持下的几家。

以猫眼为例,最新发布的招股书显示,过去6年,在线票务为猫眼贡献了最主要的营收,但巨额票补争夺市场的方式,也让猫眼付出了相当沉重的代价,至今未能实现盈利。如今第三方平台一起停掉票补,在损失流量的过程中,好处也会体现在利润回归上,毕竟砍掉了烧钱的大头。

但也很显然,线上票务平台仍旧处于锱铢必较的关键竞争时期,所以无论是猫眼还是淘票票,谁都不会对市场份额掉以轻心。只是要强调的是,随着票补的取消,线上票务平台将失去自己的先发优势也是不争的事实。

尽管猫眼与淘票票两家在竞争格局中的霸主地位已经可以确定,但是由于对于观众而言“便宜”依旧是购票的优先选项,市场份额依旧需要靠票补维持。

但同时,票补取消了,平台方还是可以通过优惠券、观影活动等方式来填补这一空白。例如,今年春节档期间,背靠阿里的淘票票就通过手机淘宝、支付宝等,推出了大量的购票优惠券。

此外,从近年来票务平台在宣发上的布局来看,对于上游B端资源的抢夺也成为猫眼与淘票票的另一战场。猫眼在招股说明书中说“我们于2016年开始参与电影的主控发行并已经迅速成为中国电影排名第一的国产电影主控发行方。”

所以就平台方角度来看,即使没有了低价票也不可能轻易让票务市场的主导权重回线下。相关平台工作人员向数娱梦工厂透露,目前正在商议应对策略。

竞争需靠内容硬刚,

取消票补对院线和片方是利是弊?

从春节档电影局下达19.9元限价令,到国庆档票补彻底终结,靠票补撑起的票房小半边天如今也将交还给市场。

某院线方发行向数娱梦工厂(公众号D-entertainment)表示,对于院线而言取消票补算是一件好事,“院线话语权增加了,在排片上不被第三方绑架了,取消票补对于自有票务能力的院线当然是利好的。”

像猫眼在电影发行领域进行布局,既是运动员又是裁判。所以能掌握到实权,对于院线和影城是急迫的,也是他们所渴望的,票补取消,就意味着主动权会一定程度上回到院线手里。

值得注意的是,质量好、拥有自有票务能力的大院线固然受益,这些院线本来也不怎么依靠打折售票来招揽生意。但,对于那些原本就需要依靠第三方贴钱导流来招徕顾客的院线来说,取消票补,或许日子就不那么好过了。

艺恩数据显示,2017年全国影院上座率均值仅为11.1%,李捷也曾表示过,票补完全消失,对于影院经营有不利的影响,他透露“20%—30%电影院处在盈利状态,70%—80%的电影院属于持平或者亏损状态。”

院线还是需要依靠低价票来提升上座率。此外,票补对于中国电影进入三四线城市确实起到很重要的作用,大城市不太有感觉,但是中小城市票价的敏感性非常强。

而就片方而言,取消票补是好是坏,则可以分为两种情况。一类是拥有优质内容的影片,另一类则是靠金钱堆积抢占市场的烂片。

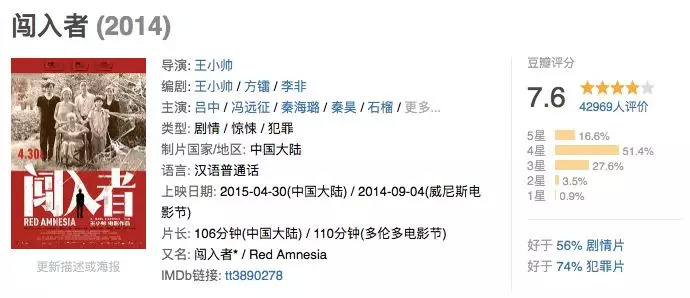

回顾一下近年的电影市场,有不少差评影片就是钻了“票补”的空子,霸占重要档期,在排片上占尽便宜。反之,一些质量和口碑双高的小成本影片或者文艺片,因为无法享受“票补”,压根进不了或者没钱押宝进入重要档期,排片上更是别想得到照顾和倾斜。

数娱梦工厂至今都记得《闯入者》的导演王小帅那句“只有1%的排片就是场谋杀”。久而久之,电影拼的到底是作品质量还是“票补”?

同时巨额的票补对于制片方来说也是非常重的负担,因为这意味着在制作成本之外,还得付出额外的成本。

即便是华谊这样的大户也难以承受。王中磊曾坦言:“我们不想掏这12亿,因为每年华谊电影制作发行上面就有近20亿元的投入,再有10亿元这样的投入,负担非常大。”

没有了“票补”的粉饰,粗制滥造的电影想要混入市场“骗钱”的难度将进一步提升,也能够督促电影人更多地用作品的水平和质量来说话,毕竟没了票补,内容竞争在很大程度上得靠质量硬刚。