泥泥狗,不是一种狗,而是一种民间玩具;它也不是一种狗型的玩具,而是淮阳太昊陵庙会泥玩具的总称。事实上,狗的形象在泥泥狗中甚至不是最多的,猴、龟、鸟、蛙、牛、羊等形象都多于狗。

但要问为什么把它们称作“泥泥狗”,很少有人能回答上来。庙会上的泥泥狗还被称为“陵狗”或“灵狗”,就是为“人祖爷”守陵的角色。有学者对此现象进行研究,认为泥泥狗是作为祭品和“牺牲”的替代物出现的,它原本具有祭品和“牺牲”的功能。

许述章是专门制作泥泥狗的老手艺人,他说:“我属兔的,今年68岁了。我小时候上了几年学,后来做这个。

淮阳泥泥狗艺人许述章

“家里有地,多年前就不种了,都让别人种,自己常年做泥泥狗。我学做这个的时候,爷爷还在世,家里人都做。一个家族都做手艺活的时候,并不是单独教给哪个小孩,小孩都是自然而然就跟着学起来了。

“我小时候,这一片儿十几个村庄,百分之八九十都做泥泥狗,但是现在正儿八经做的,全县也没几家了。”许述章家几代人都做泥泥狗为生,到他是第八代,有几百年传承历史,“但是单说泥泥狗这门手艺,已有几千年的历史了”。

他说:“最早的时候,泥泥狗是太昊陵那里的玩具,都在太昊陵销售。”“太昊陵”俗称“人祖庙”,在淮阳城北。据说春秋时代,太昊陵古庙会是陈国重要的贸易场所。陈国的都城即是淮阳。

民间俗称太昊陵庙会为“二月会”,也叫“人祖古会”,在每年农历二月二日至三月三日之间进行,为期一个月。

淮阳二月会

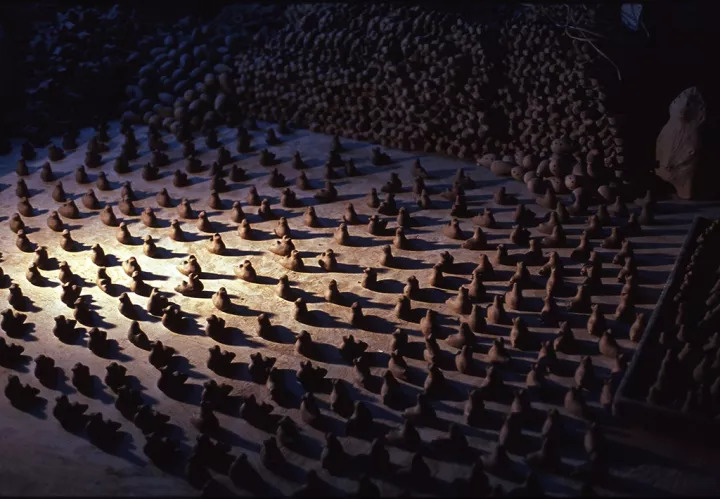

二月会是泥泥狗的天下,许述章说:“庙会上到处都是泥泥狗。”赶庙会的人们都愿意买一两个泥泥狗回家,以前作为孩童的玩具,现在更多用作送礼。

许述章每年都要到庙会上摆摊,“我在二月会上有个摊,赶在二月会时候卖,销售量会比平时多一些。最近做的泥泥狗都拿那去卖了。平常都是批发,当地人要得多,做成礼品盒用来送礼。现在啥玩具都有了,泥泥狗慢慢就当成礼品了。我在每一个泥泥狗后面都打(写)上名字,这是按照市场需求做的。”

泥泥狗的传统样式中人面猴较多,有学者认为“狗”是当地方言中“猴”的发音,全称应该是“泥泥猴”,许述章也介绍说:“那是个人面猴,是泥泥狗比较有代表性的样式。特别小的泥泥狗还有人叫它小燕子,其实都是泥泥狗,能吹响。

“双头样式的泥泥狗很常见,都是寓意人有男女、兽有雌雄的,表达对繁衍后代的期盼。你看这两头狗就是这样的。”

生殖崇拜是泥泥狗的一大主题,“泥泥狗的样式大部分是体现生殖崇拜的,还有一些样式是图腾崇拜的。你拿的那个长毛虎,就是体现生殖崇拜的样式。”

泥泥狗形态多样,上面所绘图案大多是生殖崇拜中的象征符号。

许述章说:“这生殖崇拜和太昊陵的拴娃娃、摸子孙窑大有关系,很早以前太昊陵有男女唱情歌的场合,男女可以在那里接触,相互了解。不过这是很早以前的事情,我年轻的时候就不那么做了。”

在太昊陵显仁殿的东北角,一块青石上有一个醒目的黑漆漆的圆孔,俗称“摸儿洞”,或“子孙窑”。“摸儿洞”,顾名思义,是用来求子的。来赶庙会的男男女女走到这儿,争先恐后都要用手摸一摸这个黑圆孔,有的还仔细地用手指在里面摸一整圈,期盼能生得龙子凤女。

泥泥狗上的传统图案代代传承而来,一笔都有不同的象征意义,不能随意更改。

“摸摸它就能求子。子孙窑就代表女性生殖器,一摸就是捞儿捞女捞孙子的。上岁数的为了求孙子,年轻人没孩儿的,摸摸就能有下代人。”

生殖崇拜给泥泥狗染上了神秘色彩,除此之外,民间还流传有泥泥狗治百病的传说。

许述章说:“买了泥泥狗,给某某爷(当地称神为爷)上香,回去可以治百家病。这个说法有一点迷信色彩,但是自古就有。按科学来说,这个治不了百家病。但是当地人带着本地的泥泥狗或者土外出,要是水土不服,(掺一点土在水里喝掉),这方法还是管用的。”

许述章一天能做几百个小泥泥狗,很小的泥泥狗也被叫作“燕子”。

泥偶“正色”

泥泥狗的制作原料是土,一直用淮阳当地的土,“都是地下的泥,没有什么杂质。泥弄来后要蒸,蒸熟了就用手捏,捏了晾干以后再上色。我们这一片儿地下都是这些泥。”

现在许述章用来做泥泥狗的土都是买来的,他说:“有人专门来卖,一次买几车,够一年用的了。”

从地里挖来的土不能直接使用,必须经过处理。

买到的泥都是生泥,要成为做泥泥狗的原料,还得再加工。“用棍捶,捶熟再上手捏,就跟和面一样,如果是生泥就没有韧性,捏不了的。捏完了上色,再上一层清漆,不用烧。

淮阳泥泥狗都是黑底上彩,以黑为主。“黑的叫作煮黑,‘煮黑’这是土语,就是搁在锅里越煮越黑的意思。煮出来的是以前染布用的颜料。以前穿的粗布,有黑色的、蓝色的、紫黄色的,都是用这颜料染出来的。”

据古书记载:“夏后氏尚黑”(《礼记·檀弓上》),夏代祭祀的太庙是黑色,称为“玄堂’”(《路史·后记·夏后氏》),祭器也是黑色,“黑染其外”(《韩非子·十过》)。夏后氏即夏禹,淮阳在古代属夏地,至今乡间老人还爱穿一身黑,留存着“尚黑”的遗风。

“传统泥泥狗以黑色打底,保持着古老的传统的泥泥狗就是用这黑色的底,要是问咋用黑色,这个难讲。专家们都说很早以前以黑为美、用黑辟邪呀,艺人们讲不出这道理,他们会说,从前就这样做,现在还是这样做。”

打上黑底后,要上彩了,上的是大红、大黄、大蓝(青)、大白。青、红、白、黑、黄五种颜色,古代称为“正色”。

上彩的活多放在冬天,因为冬天太冷,做不了泥坯。“泥坯会上冻,不容易保存。所以天冷了就看看有啥需要上彩的就上。”

泥泥狗身上的彩色一般用“正色”,变化不多,仅作点缀使用。

谈到泥泥狗的传承,许述章说:“我儿子从小就跟着我做泥泥狗,以前他是半做半不做,经常出去,家里忙了就叫他回来干。现在我年纪大了,他要是不专心做就没人能传承了。”

摄影:王立力