按:2017年,日本动画电影系列《攻壳机动队》被改编为好莱坞真人电影,由斯嘉丽·约翰逊、朱丽叶·比诺什、北野武等明星出演,反响平平,豆瓣评分仅有6.6分。在中山大学哲学系任教的老师杨不风指出,动画版《攻壳机动队》跨越世纪的成功源于日本“安保一代”对于历史、政治、社会的反思,与此同时,押井守与其同仁也将很多哲学讨论引入其中,拓展了动画的广度和深度,其中很多科幻的设定更与今日互联网与人工技术投射出的未来现实不谋而合。

“安保一代”这个概念源于日本战后签署《美日安保条约》与美国缔结紧密同盟关系及其随后引发的大规模反安保斗争和一系列声势浩大的左翼社会运动。如同欧洲的“68一代”,在这样的氛围中成长起来的是日本战后的“安保一代”。从这一代人的心灵探索中,我们可以看到对于战争的反省,以及对于“在血腥之上建立起的经济繁荣”的反思。与此同时,杨不风也提示读者,押井守的动画作品也反映了对于网络社会形成的新的威权国家形式的警惕。

本文收录于近日出版的文集《蔷薇花与十字架》当中,在书中,杨不风通过20多篇文章,探讨了陀思妥耶夫斯基、海德格尔、《黑客帝国》、《攻壳机动队》等文化领域的经典和流行之作,与此同时,也聊到了难民危机、民族认同、学生运动等社会话题。经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)节选了这篇谈论《攻壳机动队》及其内涵的文章,以飨读者。

《攻壳机动队》:日本“安保一代”的精神遗产

文 | 杨不风

熟悉《攻壳机动队》诞生背景的影迷们都知道,“攻壳机动队”这个名字是发行方为投合流行娱乐口味而取的中文名,无论是漫画作者士郎正宗还是原电影导演押井守都坚持使用“Ghost in the Shell”这个原名。据士郎正宗所说,他是从作家阿瑟·库斯勒(Arthur Koestler)一篇题为“The Ghost in the Machine”的文章中获得的灵感。取名的渊源让作品立刻和当代哲学的讨论联系在了一起:“The Ghost in the Machine”是英国哲学家吉尔伯特·赖尔(Gilbert Ryle)1949年出版的《心的概念》一书中用来讽刺笛卡儿式身心二元论的短语。简而言之,赖尔认为笛卡儿将身体所属的有形体和心灵视为两种独立的实体,而这完全不能解释身心之间的关系,心灵仿佛是寄居在机器中的幽灵。

选用这一名字并不代表士郎正宗和押井守采纳了笛卡儿式的观点,倒不如说他们只是借剧中人物的对话和技术景观抛出了一连串疑问。但这些已足以让观众叹服其中深奥的哲学思考,讶异其二十多年前就预见了今日互联网和人工智能技术投射出的未来现实。不过,被划入赛博朋克谱系的在对心灵、意识、生命的思考上其实并无太多新鲜的观念。网络产生自我意识,碳基意识与硅基意识的融合,这些核心情节均来自威廉·吉布森(William Gibson)1984年出版的《神经漫游者》,或者可以追溯到更早期的书。士郎正宗在漫画里就通过大段对话、独白和注释揣摩了这些问题。真正成为一部经典源于押井守赋予的力量:他用带有明显个人印记的电影语言将整个故事嵌入政治现实之中,在这一行动网络中个体对自我的追问才具有了实在的内容。“灵魂是什么”,没错,这是作品的主题,好莱坞真人版电影在这个主题上也没有偏离太多,但这一脱离了押井守思想语境的致敬之作无论如何都只能做到形似而神非。我们不妨回顾一番押井守作品的来龙去脉,还原草薙素子和公安九课的故事的历史场域。

一、攻壳前史:机动警察和人狼

真人版由西方演员主演,阴谋的背后主使从与美国军方合作的日本外务省变成了高科技公司汉卡,这使得草薙素子和公安九课的行动脱离了原版所能引发的历史联想。押井守的多数作品都置身于日本战败并成为美国附庸的历史处境之中,在为使他得以成名的系列动画《机动警察》制作的第二部电影版中,这一点就有鲜明体现。这部1993年上映的电影一改之前低龄娱乐化的风格,第一次展示出押井守沉郁黯淡却又带着十足韧性的世界色彩。剧情的主线是一场军事政变:日本派出的联合国维和部队士兵在东南亚执行任务时,限于开火禁令几乎全部遇害,唯一的幸存者柘植行人潜回日本,发动了一场针对官僚体系的恐怖袭击。一些评论者自然而然由此联想到“二战”时日本军部的右翼政变,但稍微注意一下剧中一位柘植行人的同情者的评论就会发现出入:“战争,那东西早就已经开始了,问题是我们要保护的东西是什么?我们要保护的这个国家和城市的和平到底是什么?全国动员的战争、美军的占领、冷战、世界各地从未停止的内战和民族冲突,借由这无数的战争支撑、在血腥之上建立起的经济繁荣,这因为对战争的恐怖而不在乎好坏、不光荣的和平。”

押井守在给他的一位美国研究者布莱恩·鲁(Brian Ruh)的电邮中坦白心迹:“柘植是押井守的另一个自我。如果说柘植有什么政治思想和观点的话,其实全都是我的。”这句剖白清楚表明押井守的激进立场。柘植与其战友的遭遇象征着日本战后的矛盾地位:和平宪法限制了日本主动动用武力的权力;但1960年被自民党强行通过的《美日安保条约》使两国缔结了紧密的同盟关系,也使日本完全置于美国的军事保护之下,在美国的支持下,日本自卫队军力扩张,已成为世界上排名前列的军事力量。《美日安保条约》引发了大规模的反安保斗争和一系列声势浩大的左翼社会运动。如同欧洲的“68一代”,在这样的氛围中成长起来的是日本战后的“安保一代”。出生于1951年的押井守在这一时期度过了自己的青春期,他高中时就曾参加左翼活动。柘植表面上的复仇行动最终是一场没有占领中枢、没有提出任何政治要求、没有伤害任何平民的假恐怖袭击,他的目的是打破人们对体系性壁垒遮掩下的现代日常生活的幻觉,而这很可能是押井守自左翼运动岁月逐渐树立的信念。无法知道押井守是否读过伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的《现代世界体系》(The Modern World-System),但他的观点可被视为沃勒斯坦理论的一个粗浅表达。

不过,柘植是押井守的另一个自我。电影的主角是守卫东京的特车二课。身处体系内部却又反抗体系的特车二课,配备着由人驾驶的巨型机械战警。特车二课是中公安九课的前身,机械战警则是赛博格技术实现之前的人机联合雏形。特车二课的成员同样有自己的正义信念,队长后藤对战争的反驳是:“就算是伪装的、不光荣的和平,也比光荣的战争好。”这大概是押井守的另一个自我。参加过左翼运动的押井守亲眼看见了左翼学生组织如何演变成走上恐怖主义道路的日本赤军。革命的困境与绝望凝缩在1999年上映的《人狼》(Jin-Roh)之中。这部影片带有更多的“安保一代”的痕迹,影片开头示威者头盔上的“共斗”字样,明显影射60年代成立的日本大学生组织“全学共斗会议”。

剧情所依托的小红帽和大灰狼的隐喻奠定了影片的悲观基调。小红帽指的是激进组织中运送炸弹的女性成员,人狼则是镇压首都圈抗议活动的特机队中的秘密情报团体。影片中出现的小红帽故事不是格林兄弟改编后的童话版本,其情节更为原始:小红帽没有认出扮成祖母的狼,又渴又饿的她被狼欺骗,吃了死去祖母的肉、喝了她的血,最后被狼一口吞掉。民间传说研究者认为,格林兄弟收录这则传说的用意部分是对拿破仑入侵莱茵兰地区做出一个不曾明言的评论:狼象征拿破仑,小红帽象征被法国大革命热情吸引的无辜的德国青年,他们很快被革命的血腥和残暴所震惊。在押井守的叙事中,祖母被替换成母亲,血缘亲近性的增加加重了故事的残酷。小红帽成员圭和人狼成员伏相恋却又被各自的组织利用而相互欺骗,圭最后死在伏的手中。结尾处人狼头目这样说:“在人的版本中,狼才会被小红帽和猎人杀死。”但事实上,很难确定圭和伏谁是狼,谁是小红帽。除了革命隐喻的解读,原始版小红帽还含有原始人牲祭祀的成分,这恰巧对应着押井守的人物设定中可引申出的深层含义。

原始部落的未成年人需要经历某种暴力虐待的祭祀仪式才能作为成年人被部落所接受和保护。小红帽离家后进入一种边界状态,她经过狼的吞噬才可能获得重生。罗马法中的“神圣人”(homo sacer)概念描述了法权上的边界状态:“Homo sacer”是被诅咒和放逐之人,任何人都可以不担罪责地击杀他,但他又是神圣的,不可再作为任何宗教仪式的牺牲,因为他不再处于国家这一人造物的保护之中,而是属于神的纯粹自然造物。中世纪继承了这种法外之人的观念,被剥夺了所有法律权益的罪犯甚而被剥夺了人性,被称为狼。狼被普遍地用来比喻罪犯和没有秩序的暴力状态。押井守不需要上述知识背景也会使用同样的符号,不过他的人物设定让这一形象有了更复杂的内涵。人狼并非法外之徒,而是用于镇压的暴力机关。但也正因为被赋予越权的镇压职能,在巨大的抗议压力下,试图收回法外暴力的权力机关要用同样的暴力手段取缔他们,小红帽是权力机关安插的引发剿灭行动的导火索。在这个意义上,圭和伏命运相连,同处于法权的边界之上。运送炸弹的少女和血腥镇压的特警是同一种暴力的一体两面,是国家和革命这两种机制相互对抗的前沿,一方总有可能滑向另一方。在这个边界上,国家暴露出它恐怖的原始面貌,并看到法外之人是其自身的镜像。押井守无意中契合了吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben)对“homo sacer”的解读:“Homo sacer”指涉被排除在法权之外的状态,国家的主权就存在于划分法内和法外状态、转换法内和法外状态的除外权之上;然而,设定了法权例外状态的主权者在将法权容括于自身的内里时,也让它的外表成为暴露在法权之外的赤裸生命,同为赤裸生命的“homo sacer”因此是主权者的镜像;在例外状态中,主权者不再能得到任何法权奠立的正当性辩护,任何启动例外状态的主权都面临在例外状态中覆灭的危险。押井守不会有这么多理论思考,但他一样击中了国家机制的核心。革命的幻灭只是对《人狼》的浅层解读,刻画国家在法权边界上的狰狞面目可能才是他的深层用心。

二、攻壳后传:固化国家中的有限行动者

两部的电影版事实上并未太多涉及政治,政治和社会问题更多只是背景,人们仅仅注意到赛博格技术上的惊人想象,故事情节淡化成通常的阴谋想象。与之相比,神山健治监督的前后两季TV版完全聚焦于政治与社会,其情节之复杂甚至可作为政治学和社会学案例。导演并非押井守,但神山健治完全是他的亲炙弟子。他在《人狼》中就担任动画监督,对其老师的思想和风格异常熟悉。在两人所在的工作室Production I. G公布的一篇访谈中,神山健治坦诚自己在彻彻底底地复制押井守,甚至从未尝试与老师区分,尽管他清楚自己的作品在哪些方面与老师不同。如他所说,最大的不同是押井守的作品中人和机器的边界在消失,而TV版坚持对人性的希望。但很难说,神山对人性的理解不是来自押井。

TV版的人物设定沿袭了押井守边界状态上的双主线,一方是公安机关的特别部门,一方是恐怖分子,最终双方遵循同样的行动逻辑。第一季《笑面男》以20世纪80年代的格力高·森永事件为原型。1984-1985年期间,江崎格力高食品公司和其他若干家食品企业被威胁投毒和索要赎金,在一些超市也确实发现了装入氰化物却附有警告信的相关品牌食品。在给媒体的挑战信中,罪犯自称“怪人二十一面相”。日本警视厅倾力调查,但直到诉讼过期仍未破获。此案虽然发生了绑架、勒索和投毒,但由于罪犯的特意警告并无人中毒,勒索也没有下文,只是引起上市食品公司股价的巨幅波动。《笑面男》糅合了原型案件的多重要素,超级骇客利用大范围电子脑和信号入侵留下的笑面男形象呼应着“怪人二十一面相”这一名称。模仿性犯罪是笑面人故意引起的效应,TV版的副标题“孤独者的复合体”(Stand Alone Complex)是对这种现象的精准描述。尽管有人怀疑格力高事件的主犯意图从股价波动中获利,但神山健治可能更愿意将其想象成无政府主义者的挑衅。笑面男的目的是,通过各种并未造成真实伤害的恐怖事件吸引九课去调查政府部门与大公司背后串通好的通过压制低廉的电子化病患治疗技术以谋取垄断利益这一阴谋。

如同骇客在剧情中引发模仿行为,笑面男作为一个文化符号也在现实中激起涟漪。《笑面男》本是塞林格1949年发表的一篇短篇小说,片中的笑面男图像下还有一句《麦田里的守望者》中的独白:“我认为自己应当伪装成一个聋子、瞎子和哑巴。”塞林格的作品曾是数代青年的“圣经”,引发了无数反社会叛逆人士的共鸣,片中超级骇客的真实面目与其类似,不过他的选择是介入社会。“匿名者”、电子前哨基金会、维基解密等维护互联网公民自由的网络团体是他在现实中的镜像,笑面男图像毫不意外地被他们的成员公开使用,成为可能仅次于《V字仇杀队》中的盖伊·福克斯面具的流行抗议符号。如果说孤独(Stand Alone)是塞林格式人物的典型特征的话,那么互联网给了他们组成一个松散却相互联结的复合体(Complex)的机会。相比于对赛博格技术的科幻预言,2002年上映的《孤独者的复合体》已经准确描摹了2003年成立的“匿名者”这类组织的行动方式:信息的传播、共享、同步,依靠个人理性判断行动,产生无组织、无动员的自发联合,形成一个他们所说的数字化的全球脑,以集体骇客攻击的方式表达抗议,揭露被隐瞒的信息。这种最初只是小范围的集体行动,尽管有限、没有集中诉求、甚至带着娱乐和戏谑,但已经参与到塑造世界历史的进程之中。片中素子和九课虽是主角,却更像是笑面男的辅助者,虽然身为公职人员却认同“恐怖分子”的逻辑。这不仅和押井守影片的设定一脉相承,又可谓斯诺登的先声。

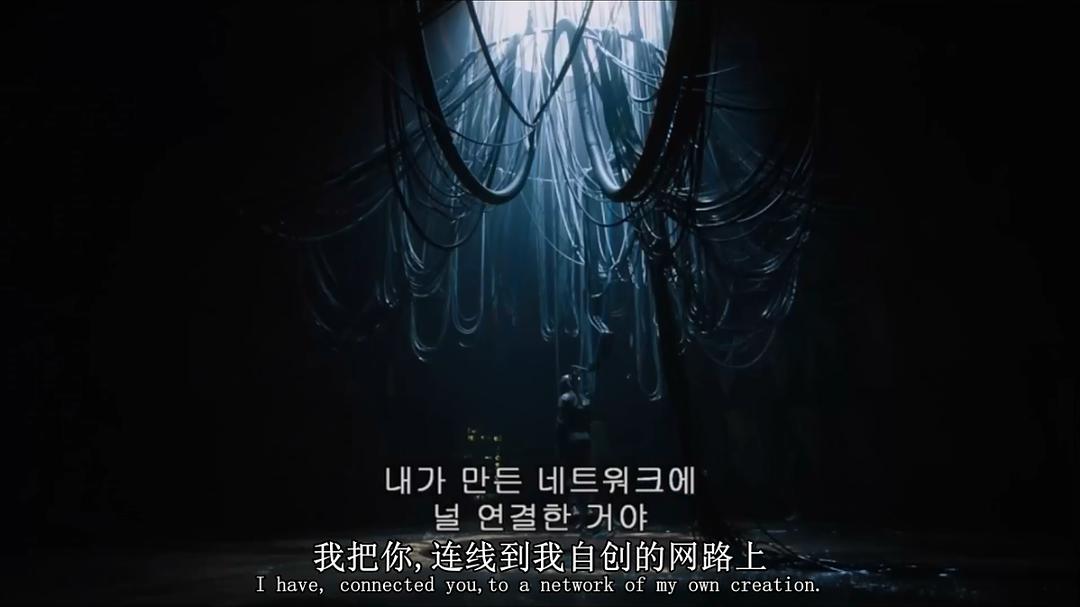

第二季《个体十一人》从社会扩展到政治。真人版电影保留了这一部中的反面主角久世英雄,并将其和原版中的傀儡师融合。久世英雄所参与的“个体十一人”延续了孤独者的复合体的行动模式,但对于大战之后处于法外之地的东北亚难民而言,他更像是一个传统的革命领袖。崭新的网络扩散和串联与传统的集体动员和行动混合在一起,从大量难民的无数银行账户中盗取的小数点后几位的微小额度汇成了巨额资金以支持久世的行动,这像极了美国左翼选民靠小额捐款支持桑德斯的方式。再次惊人地预见了现实。神山和押井明白,在大资本和掌权者有着影响权力的便捷途径的政治结构中,弱势群体只能依靠相互团结的社会互助网络。

除了两部TV版,神山健治还执导了一部以录像带形式首发的作品,它算是TV版的续集。这一部更集中地体现出神山对当代社会的理解和他所继承的押井风格。“Solide State Society”和“Stand Alone Complex”一样是对真实现象的一个精准描述,但语意双关,更难翻译。“Solide State”本身是片中没有子女、靠智能监护系统护理的“贵腐老人”们的个体意识在网络上形成的集体意识的自称。他们在超级骇客傀儡廻的帮助下绑架受到虐待的儿童,篡改其记忆和身份记录后加以收养,以避免他们死后遗产被国家征收。这个表面上意为“固体状态”的短语让人不知所云,但若理解为固化国家,即揭示出贵腐老人网络与其所嵌入的国家体系的同构性。傀儡廻隐身于政府议员藏匿部分被绑儿童并进行电子化政治洗脑的组织中。鼓吹日本人纯种性的议员的目的是通过洗脑培养党派接班人。贵腐老人虽然反抗国家的遗产征敛,但靠绑架儿童实现的目的亦不过是和种族传承类似的遗产传承。无论是种族主义者还是贵腐老人都要维持一个固化的封闭系统,尽管一个系统试图挣脱另一个系统的控制。置身其间的九课和草薙素子面对着行动上的两难,最后傀儡廻身份的揭露更加重了两难间的分裂,并强化了素子所处的边界状态。当素子质问傀儡廻的真身时,对方回答:“这样有着自我中心正义感的人在你记忆中应该不多吧。”素子的回忆中闪现出从九课成员到久世等各色人物,最后定格为自己,镜头同时显示,傀儡廻使用的义体正是素子自己曾使用过的义体。神山在暗示,傀儡廻是已经可以自由在不同义体之间转换、甚至同时控制两部义体的素子的部分意识。傀儡廻仿佛素子分裂的人格,但二者又秉持同样的信念。是否使用没有界限的手段践行信念是素子时时面对的矛盾。这种内部张力早就埋在押井脑中。

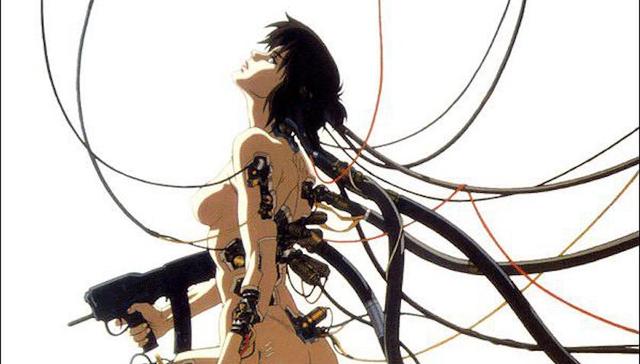

三、:边界之人与人的边界

押井守导演的两部电影版中的人物行动都应当放到上述政治语境中来理解。真人版的一大改动是将电脑程序傀儡师和久世英雄嫁接,删除了程序产生意识这一想象。这类幻想在好莱坞不算什么新鲜玩意,但没有了原版中傀儡师所说的“生命是信息洪流中的节点”这一段对生命本质的追问,电影深度顿失,好在核心理念上与原作偏差不大。无论押井还是神山,都在质疑,如果记忆可以随意修改,个体凭借什么保持自我的同一。真人版对这个问题的回答颇为简单:人不仅是靠记忆,更是靠行动确认自我。虽有好莱坞思想快餐的味道,但基本上道理不错。尽管在原版傀儡师的追问中,记忆和所有信息一样可以储存在外部设备中,可以随意篡改,但问题是自我意识如何作为一个信息节点而诞生。自我不仅需要依靠感知和数据搜集产生的信息累积,而且在信息收集初始就需要面对什么信息是真、什么信息是好这些判断难题。自我如果要靠行动显示自己的存在,就需要依靠这些判断,将其作为行动依据。

现有的智能神经网络所依靠的工程师的调教、输赢策略的预设以及大规模人机交互的反馈,归根结底是统计学意义上的择优策略。在具有明确功利性效用的应用中,神经网络已经显示出惊人的实力。但在效用无法还原为计量优劣的应用中,神经网络的表现会产生明显的劣胜优汰效应。例如拥有自主学习能力的智能对话系统会迅速表现出种族主义倾向,因为在网络上人类留下的种族主义言论具有统计优势,而人工智能还无法从价值上判断这些言论的好坏。傀儡师作为一个情报部门的信息搜集程序如何获得行动的依据,是电影中启人思索的谜题。原作一定程度上触及关键:傀儡师被称为只是具有自我保存功能的电脑程序,但它前往九课的目的是以生命的名义申请政治避难权。自我保存是生命的基本特征,所有生命体最基本的运动是趋利避害保存自己。傀儡师如果以自我保存作为信息处理和进行活动的基本原则,区别于单纯信息累积的意识节点就诞生了。

然而,一,从无法自我保存的非生命体到能够自我保存的生命体是一个巨大的跳跃,中间发生了什么是一个神秘的黑箱;二,尽管傀儡师反诘人类的DNA也不过是自我复制的程序,但人行动的依据不仅仅是自我保存,毕竟最原始的微生物也是如此;三,自我保存的重心在于保存什么,如果自我是一个无限的信息收集节点,而收集的信息和收集机制又能轻而易举地复制,保存的意义何在?问题一是的背景谜题,电影和TV版的情节都围绕问题二和三展开。真人版虽说出“人靠行动确认自我”这一台词,但找回原本记忆的素子显得只是一个19世纪破坏工厂机器的卢德分子那样的反技术主义者、一个助人为乐的美式超级英雄。脱离了押井守“安保一代”的历史语境,角色立刻丧失了其赖以存在的土壤。针对法外之徒的恐怖分子行动的素子和九课,是裸露在国家法权内里之外的暴力机关,因此得以窥见国家的各种狰狞手段。他们和押井数部作品中的主角一样行动在法与非法的边界之上。押井将自己心中的激进左派理念和良知伦理注入九课成员心中,用他们的行动传达自己对国家权力的质疑,并在虚构出的近未来世界中延续“安保一代”的精神遗产。只不过,他又为自己的态度添加了一重束缚:让他刻画的所有角色都身处自己讨厌的公安部门。一方面用角色心中秉持的正当性检视国家体系的脱轨行为,另一方面也不能不说是用国家秩序已然确立的合法性来约束可能脱缰的正当性诉求。

虽然在实践态度上可以保持审慎,但自由却又合乎科学逻辑的幻想突破了这重束缚。真人版的最后,素子拒绝了久世脱离义体进入网络世界的建议,北野武扮演的九课课长不伦不类地以国家安全的名义逮捕了汉卡总裁,又莫名其妙地征得素子的授权后将其击毙。原作中,素子和傀儡师结合,承认了新的生命形态,其彰显的是技术本身的激进力量。傀儡师作为不被承认却有着明确自我意识的存在申请政治避难时,是彻彻底底处于法权之外的赤裸生命。和过往一切法外之徒一样,它要求的是法权之下的平等庇护。过往一切的例外状态因地域、家族、阶层、民族、种族、性别等种种区隔而定,与对它们的颠覆相比,这是最彻底的突破,因为它冲破的是人与非人、生命和非生命的边界。只是到了这一临界点上,想象的激进力量不再能被想象者的实践上的审慎所掌控。

无论押井持有多么激进的左翼理念,他推崇的仍旧是个体的自由和平等,但与傀儡师融合后,个体的存在已成疑问。尽管傀儡师声称自己缺乏繁衍和死亡能力,无法产生变异以对抗病毒,因此要求与素子融合,但另一方面它又用一段佛教式的用语鼓动素子打破我执的局限,放弃对自我同一的坚持,融入无限的网络信息海洋。差异和保存的前提是个体的存在,当个体本身消弭时,剩下的只有无限杂多的数据和掌控一切的超级智能。这正是尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》中呈现的前景和危险:随着计算机技术、人工智能和生物科技的发展,文艺复兴以来奠立的人文主义价值观将被彻底颠覆,生命将被还原成一串串的数据,政治本身也将不复存在,唯有一个无处不在的中央数据处理器。神山健治意识到老师的想象中蕴含的危险,所以在表现九课的思维战车塔奇克马们在相互同步信息时如何能产生个体的差异和独特性的时候,他的一个设想是给它们喂天然机油,从而催生自然的口味差异。这个看起来幼稚的设想,也许非常关键。虽然在TV版第二季中久世的目标是带领难民的意识进入网络从而获得解放,但中贵腐老人在网络上的意识构成的固化国家也在提醒人们,数据主义式的意识联合和现实中的固化国家一样可怕。就如霍布斯用无数小人堆成的巨人比喻国家这一人造物,为了为现代威权国家奠基,独裁者也莫不青睐大数据的收集。谁若坚持人文主义的价值观,谁就要警惕这一危险。可能的选项是抵制任何一种系统的独大,保持“Stand Alone Complex”。

(本文选自《蔷薇花与十字架》第二辑《自由与责任》,经出版社授权发表。)

杨不风 著

鹭江出版社 2018年7月

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】