暑期马上就要结束了,但居民选择出游避暑、玩乐休闲的热度,依然不减,其中,乡村旅游表现十分抢眼。

据了解,今年暑期乡村旅游预订人气爆棚,截至目前,7-8月乡村旅游出游人次,同比去年增长超过5成。上海、北京、广州、南京、杭州、深圳、成都、武汉、重庆、苏州成为暑期乡村游十大热门客源地。乡村旅游迎来井喷期,怎样才能维持持续发展?

我国乡村旅游兴起

我国是一个历史悠久的农业大国,乡村资源丰富,景观类型多样,农耕文化悠久,具有发展乡村旅游的优越条件。对于其的起源,目前学术界有两种说法:一种是认为我国乡村旅游是从20世纪70年代初期开始萌芽的,当时是政府为了外事接待的需要,在北京近郊的四季青人民公社、山西昔阳县大寨大队、上海崇明岛等地定点开展了一些具有乡村旅游性质的政治性接待活动。另一种说法则认为我国乡村旅游是从20世纪80年代后期开始的,以深圳首次举办荔枝节为标志。之后,在东部地区特别是比较发达的城郊纷纷效仿深圳荔枝节的做法,举办各具特色、形式多样的乡村旅游项目。

对于上述的两种说法,国内学者普遍都倾向于后者,认为我国乡村旅游开始于20世纪80年代。这主要是由这个时期的旅游市场的需求和供给两方面因素决定的。从市场需求角度看,城市化进程的加快使人们亲近自然、缓解城市压力的愿望与日俱增,经济的发展使人们的可支配收入和闲暇时间逐日增加,后现代主义的生活方式全面渗透到日常生活中,而回归自然的乡村旅游正好可以满足人们的这种需求。

从供给角度看,20世纪80年代以来,我国农村产业结构面临调整,那么该如何振兴乡村地区的经济?如何增加农民收入?成为乡村地区政府必须面对的问题,根据国外发达国家乡村地区发展经验,国内各级政府纷纷把旅游业作为促进乡村地区经济复苏的有效手段,致力于各种乡村旅游项目的规划和开发。

在1990年后,我国乡村旅游总体上还处于起步阶段,乡村旅游产品以“看农家景、尝农家菜、干农家活、享农家乐”为主,已开发的乡村旅游地往往为景区依附型开发模式,且多分布在大城市的近郊和特色农业地区以及东部发达地区。

国家旅游局在1998年——2006年先后四次推出了以乡村旅游为主题的旅游年,把我国的乡村旅游推向了新高潮,在全国范围内掀起了旅游热潮。至2006年,我国已建成乡村旅游景区(点)2万多个,其中“全国农业旅游示范点”359家,遍布31个省区市。

随后,在2008年国家旅游局推出国民休闲计划,并将乡村休闲纳入国民休闲的重要组成部分,在全国省市各级城府和主管部门的合力推动下,我国乡村旅游进入全面发展的新时期。

乡村旅游发展阶段

纵观我国乡村旅游的发展,可以将乡村旅游的发展分为以下四个阶段:

初创阶段:1980年代中后期——1994年

农家乐兴起

1986年,成都“徐家大院”的诞生标志着“农家乐”旅游模式拉开了乡村旅游的序幕。

1989年4月,“中国农民旅游协会”正是更名为“中国乡村旅游协会”

1994年,“1+2”休假制度颁布并实施。

全面发展阶段:1995——2001年

乡村假日经济

1995年5月1日起实行双休日,1999年又将春节、“五一”、“十一”调整为7天长假。

2000年,国务院46号文明确了“黄金周”的概念。

1995年“中国民俗风情游”旅游主题与“中国:56个民族的家”宣传口号带游客深入少数民族风情区;

1998年“中国华夏城乡游”旅游主题与“现代城乡,多彩生活”宣传口号吸引大批旅游者涌入乡村。

纵深发展阶段:2002-2006年

助力“三农”问题解决

2002年,我国颁布了《全国工农业旅游示范点检查标准(试行)》标志着我国乡村旅游开始走向规范化、高质化

2006年,明确提出“中国乡村旅游年”,将乡村旅游的角色提到了更突出的位置,“新农村、新旅游、新体验、新时尚”全面推动乡村旅游提升发展。

2006年8月,国家旅游局发布了《关于促进农村旅游发展的指导意见》,提出乡村旅游是“以工促农,以城带乡”的重要途径。

2005年国家开始实行土地承包经营权流转和发展适度规模经营,2006年我国健全了土地承包经营权流转机制。

提升转型与可持续发展阶段:2007年至今

产品转型,产业升级

2007年国家规范土地承包经营权流转,2008年健全承包经营权流转市场。克服了乡村旅游发展受土地制度制约。

2007年,“中国和谐城乡游”和“魅力乡村、活力城市、和谐中国”的提出带动了农村风貌大变样。

2007年,国家旅游局和农业部联合发布了《关于大力推进全国乡村旅游发展的通知》推动乡村旅游发展。

2008年,三次长假调整为“两长五短”模式及带薪休假制度法制化。

2008年,《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》使乡村旅游的经营模式更加科学化、合理化和多样化。

2009年,《关于加快发展旅游业的意见》提出乡村旅游富民工程。

乡村旅游发展现状

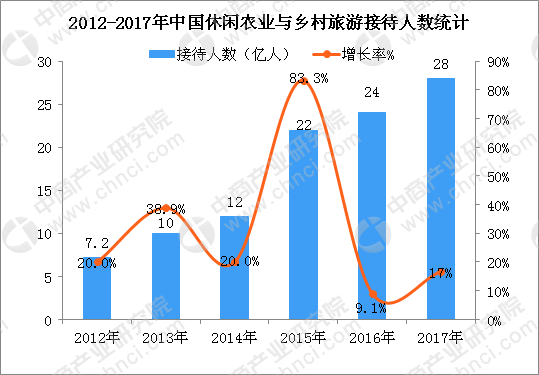

在全国旅游业快速发展的大背景下,我国乡村旅游这一旅游形式也受到越来越多人青睐。根据数据显示,2012——2017年我国休闲农业与乡村旅游人数不断增加,从2012年的7.2亿人次增至2017年的28亿人次,年均复合增长率高达31.2%,增长十分迅速。达到发改委等14部门印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2017年)》中接待人数超过25亿人次的发展目标。

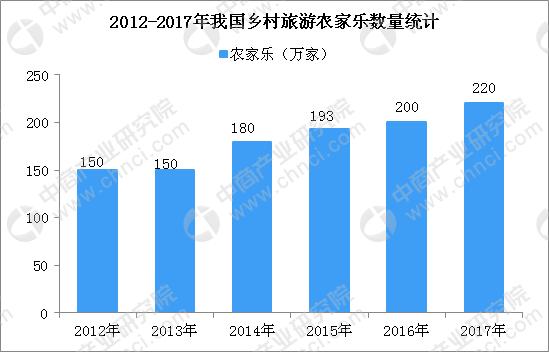

随着我国人均可支配收入的不断提高,休闲农业与乡村旅游行业市场规模也得到快速发展。2016全国有10万个村开展休闲农业与乡村旅游活动,休闲农业与乡村旅游经营单位达290万家,其中农家乐超过200万家。2017年,初步统计全国农家乐数量达到220家。截止目前,全国休闲农业和乡村旅游示范县(市/区)共388个、中国美丽休闲乡村560个。

据了解,近三年来我国乡村旅游从业人数不断增加。2017年我国休闲农业和乡村旅游从业人员900万人,接待游客超28亿人次,收入超7400亿元,带动700万户农民受益,已成为农村产业融合主体。

整体来说,2012——2017年中国休闲农业与乡村旅游营业收入增长十分迅速。其中,2013年、2015年、2016年我国乡村旅游游客营业收入都达到30%以上。初步统计,2017年全国乡村旅游收入达到了7400亿元。随着生活经济水平的提高,人们越发追求精神享受、回归自然,将进一步促进乡村旅游业的发展。

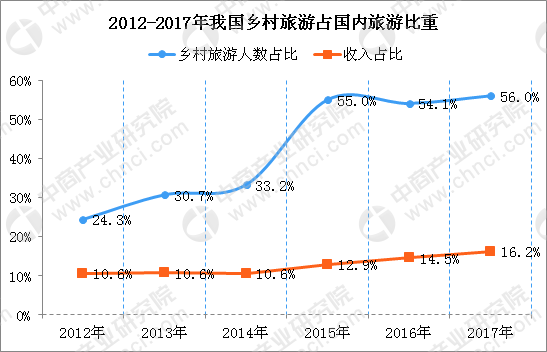

2017年中国乡村旅游接待游客28亿人次,占国内游客接待人次的56%;营业总收入超7400亿元,占国内旅游总收入的16.2%。据悉,我国乡村旅游旅游人数占国内游客比重在历经2012——2015年的快速增长后,2016——2017年保持平稳增长,乡村旅游收入比重更是保持稳定增长趋势。

乡村旅游未来方向

一、继续与生态结合,坚持绿色发展态势。乡村旅游体现了游客对原生态自然的向往,乡村的生态化是吸引游客的一个重要因素。但随着我国城市化进程的加快,很多乡村在发展过程中越来越现代化。在此过程中,生态破坏,环境污染问题伴随显现。未来的乡村旅游应该是生态旅游和农业旅游相结合的新型旅游方式,将继续与生态相结合,打造生态乡村才更容易吸引游客。

二、丰富文化内涵,让乡村旅游具有“灵魂”。随着人们生活方式的日益丰富,单一的观光旅游对游客的吸引力逐渐下降,增强乡村旅游的文化内涵式吸引游客的一个重要方面。未来在乡村旅游开发中,要加强对当地资源的有机整合,尤其是对文化资源,如乡村民俗、民族风情等的深入挖掘,增强对乡村旅游文化内涵的建设。

三、保持乡村本色,展现原汁原味。乡村的城市化一方面导致乡村生态环境的破坏,另一方面也使乡村失去了原有的特色,乡村不再是原始的乡村,一味的拆建让乡村面貌面目全非。有一些乡村旅游是以农村当地的风土人情、民俗文化、古村镇宅院建筑来吸引游客的,这些乡村旅游模式依赖的就是旅游产品的独特性,盲目模仿,势必会失去本身的优势。因此对乡村旅游的开发,要注意保护村庄的本色,突出当地特色,强调产品差异化,打造与众不同的旅游产品。

四、融合发展,增强可持续发展。乡村旅游不仅仅是纯粹的对农业资源的开发,融合发展是中国乡村旅游的大趋势。国务院办公厅印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,要求大力推进农村一二三产业的融合发展,拓宽农民增收渠道,构建现代农业产业体系,加快农业发展方式转型,到2020年,要达到农村产业融合发展总体水平明显提升、农业竞争力明显提高,农民收入持续增加、农村活力显著增强的总体目标,基本形成产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的乡村经济新格局。未来势必形成以“旅游+”为发展模式,让乡村与其他资源、产业相融合,也就是形成“旅游+农业”、“旅游+工业”、“旅游+民俗”、“等模式,产生新的旅游产品,提高农民收入水平。

总体来说,乡村旅游以农家乐为起点,到现在的多种业态于一体的发展模式,各地都在大力推进发展乡村休闲旅游产业,助力美丽乡村建设。纵观乡村旅游的发展过程,无论是田园农业旅游模式、民俗风情旅游模式、村落乡镇旅游模式还是休闲度假旅游模式、科普教育旅游模式,乡村旅游主要是围绕“吃、住、行、游、购、娱”这六大要素,因此,想要将旅游产品做大做强,需要做出本地特色,这样才能留住游客。