且说“画家书法”

文/刘二刚

古人没有“画家书法”一说。

书与画究竞是同源还是不同源,书画界曾经讨论过一阵,后来不了了之。其实讨论的题外并不在“源”字上,而是为了各立山头,上世纪八十年代初,自从书法家协会从美术家协会分辖出来,看似书画繁荣了,然而门户之见也越拉越大,越走越远,各自设立各自的审美标准,这样画家就真的是“画家”了,书家也就真的是“书家”了。

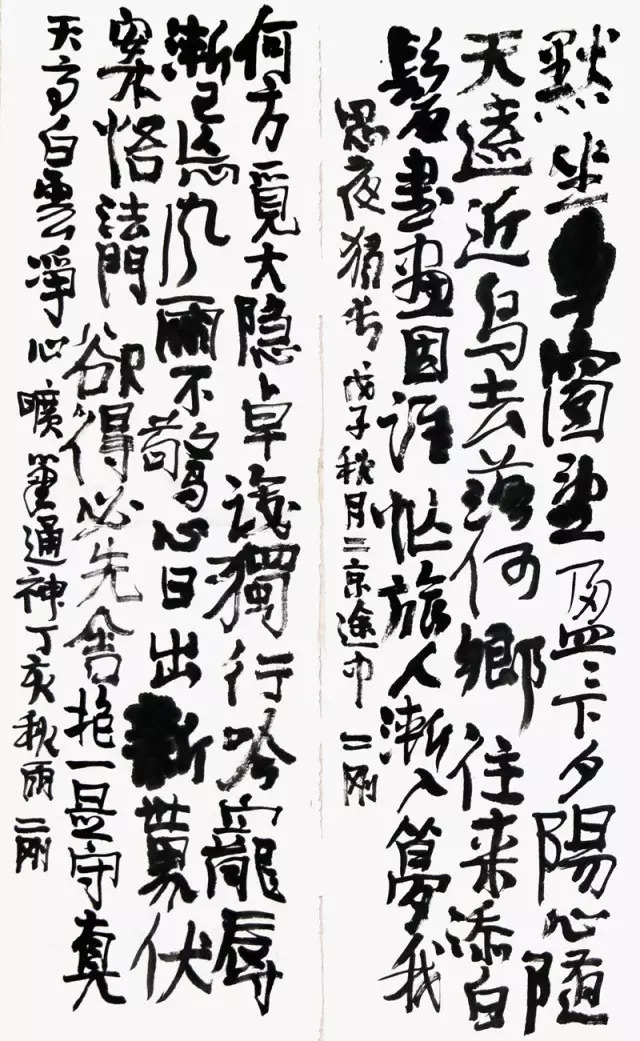

要说画家书法就不得不说到文人画,文人画的特色是将诗书画姊妹艺术融会在一起,与“民间绘画”,“画家画”拉开了距离,强调自我,使笔墨随心。他的要素是崇尚人品、学问、才情,而艺术上的工夫又不仅仅是绘画,所以要把握好这一整套的东西,集于画家一人身上,岂非易事,倾一辈子精力恐怕都难做好。

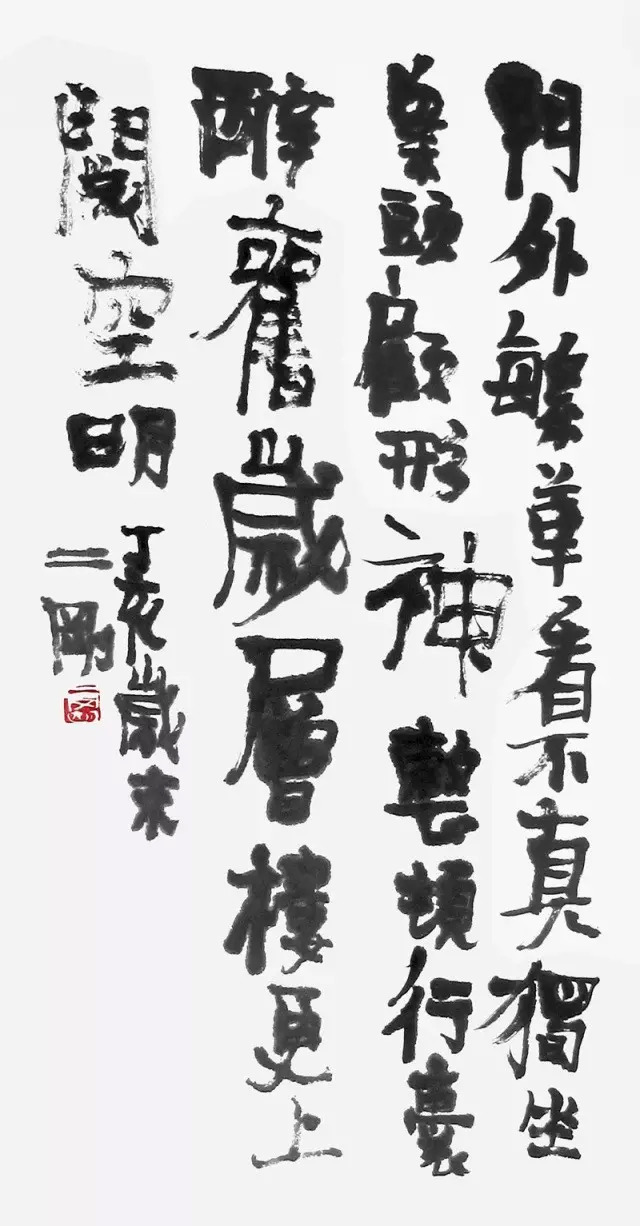

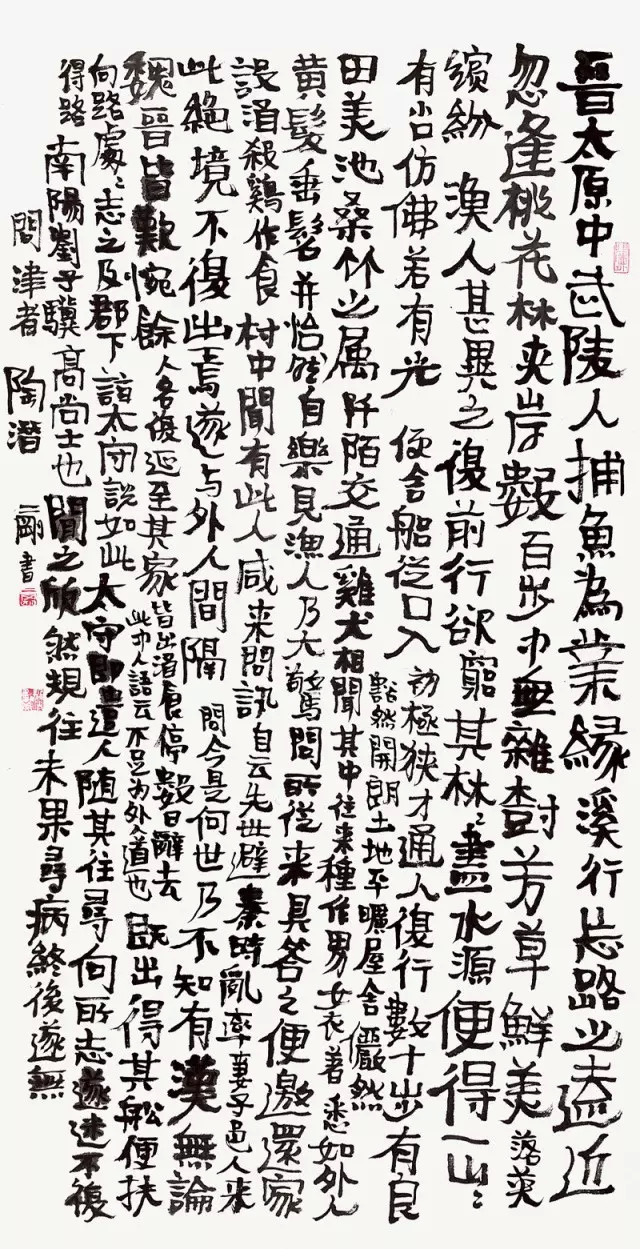

人称郑板桥诗、书、画三绝。而他自已说:“学诗不成,去而学写,学写不成,去而学画。”徐文长说:“吾书第一,诗二,文三,画四。”齐白石是从民间画工走出来的,最终在文人画上立住了脚,他自认为:“诗第一,印第二,画第三,字第四。”不管他们各自的感觉程度次第怎样,有一点是相同的,即画画离不开诗文和书法。他们都不是把画孤立起来看的,他们着力工夫在画外,其书法当是必修之事。那时的画家几乎也都是书家,吴昌硕、赵子谦、金农、董其昌、傅山、八大、赵子昂、苏东坡、米芾,我们看他们的书法,从未说过画家书法。不提画家书法,而书法自在。一提到显得外了。

我琢磨今天“画家书法”的提出,究竞是褒义还是贬义?理论界好分类,早些年还将书法分出“伟人书法”、“老干部书法”、“作家书法”等等,言下之意都不当行,只有专业的“书家书法”才是正宗,这样一分,其实是把“书家书法”狭隘化了,古人哪个是纯专业书法家?如果有那也是书匠了。王羲之、颜真卿都是大将军;王觉斯、傅青主、康有为、于右任也不是什么专业书家,后人称他们为书法家,只是体现了他们的书法造诣,而非指职业。书法只有好坏之分,雅俗之分,美丑之分,隔与不隔之分,与画画是一个道理。

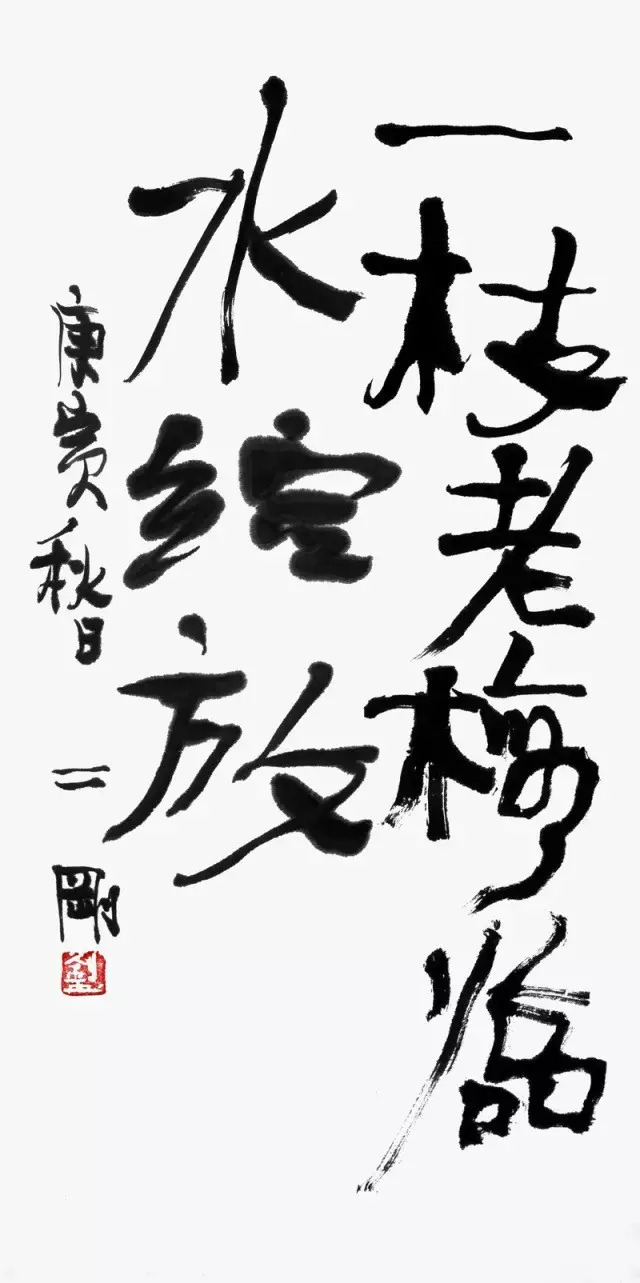

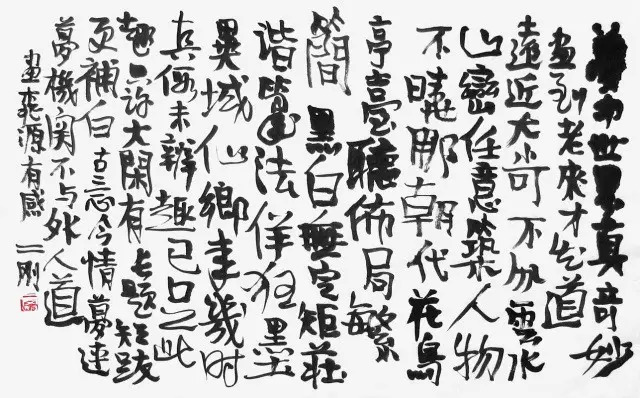

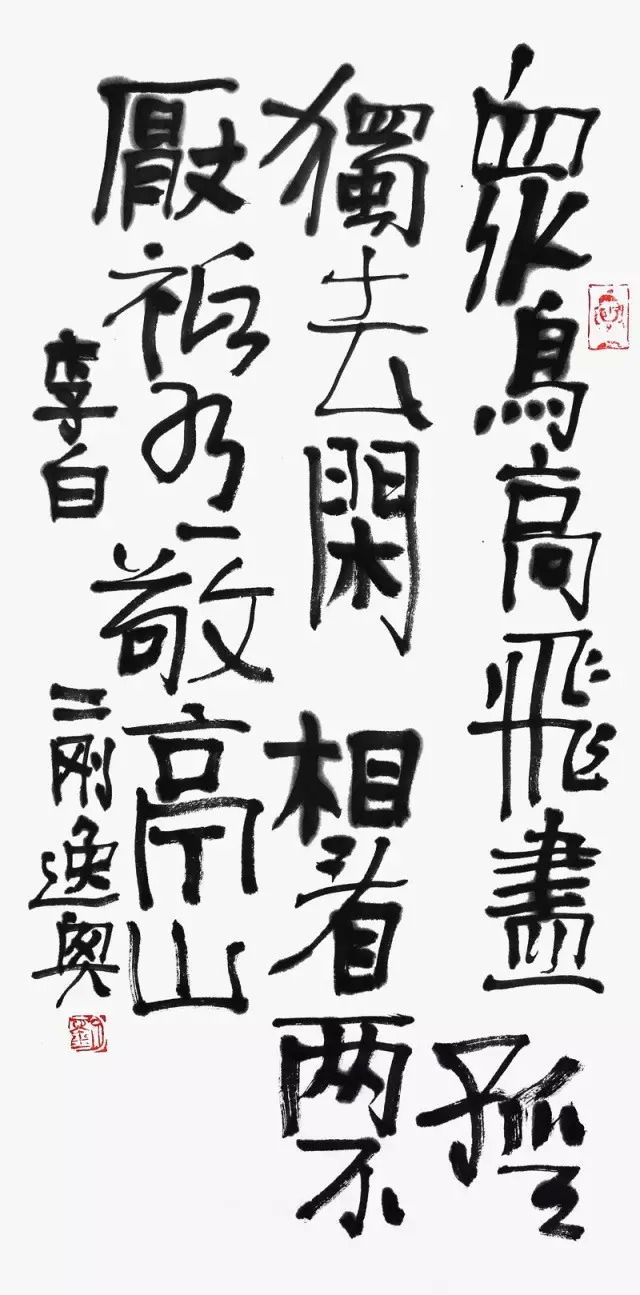

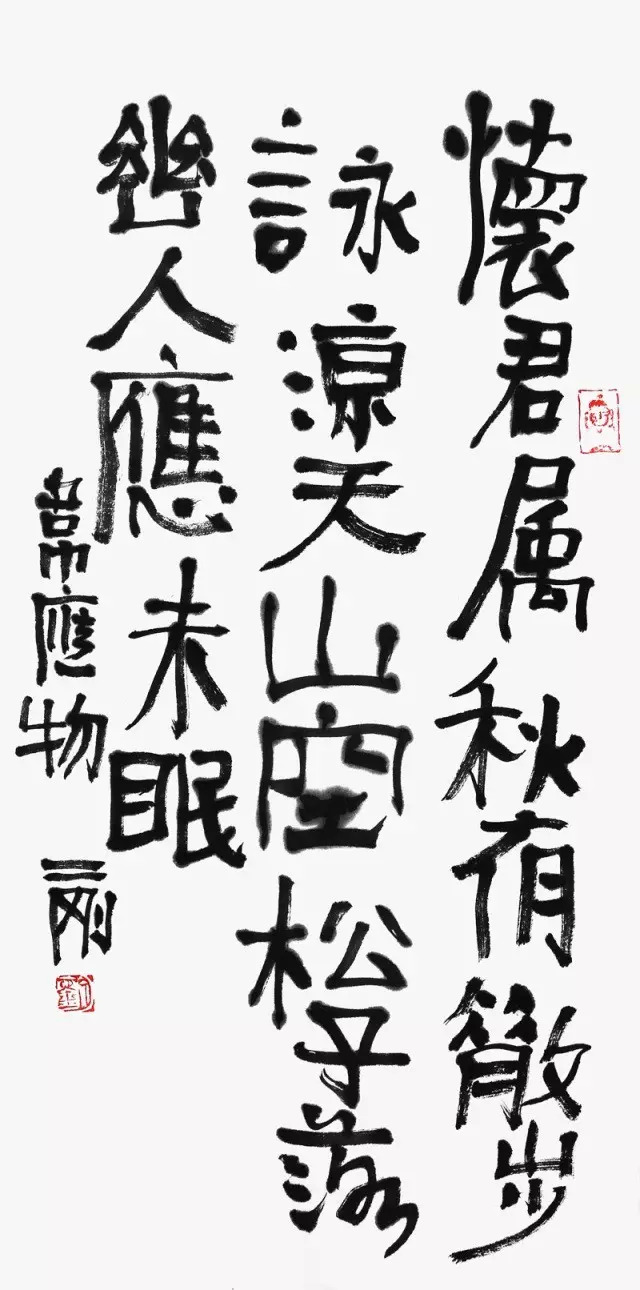

唐·张彦远说:“骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”书也好,画也好,用笔是关键。所谓“画家书法”或许是今天的一个现象,能够看看的画家书法已实在不多了,一定要将“画家书法”与“书家书法”相比较,不同处似在“写”与“画”上。一幅字,横、竖、撇、捺、点,在书家来说可能更看重“法”,碑意或帖意的出处,而画家多轻视这法,画家多重趣和节奏,若换位来实践一下,便都会有所体会了。

汉·左中郎将蔡邕有《笔论》说:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月纵横,有可象者方得谓之书矣。”书家、画家,不妨共同玩味其意。

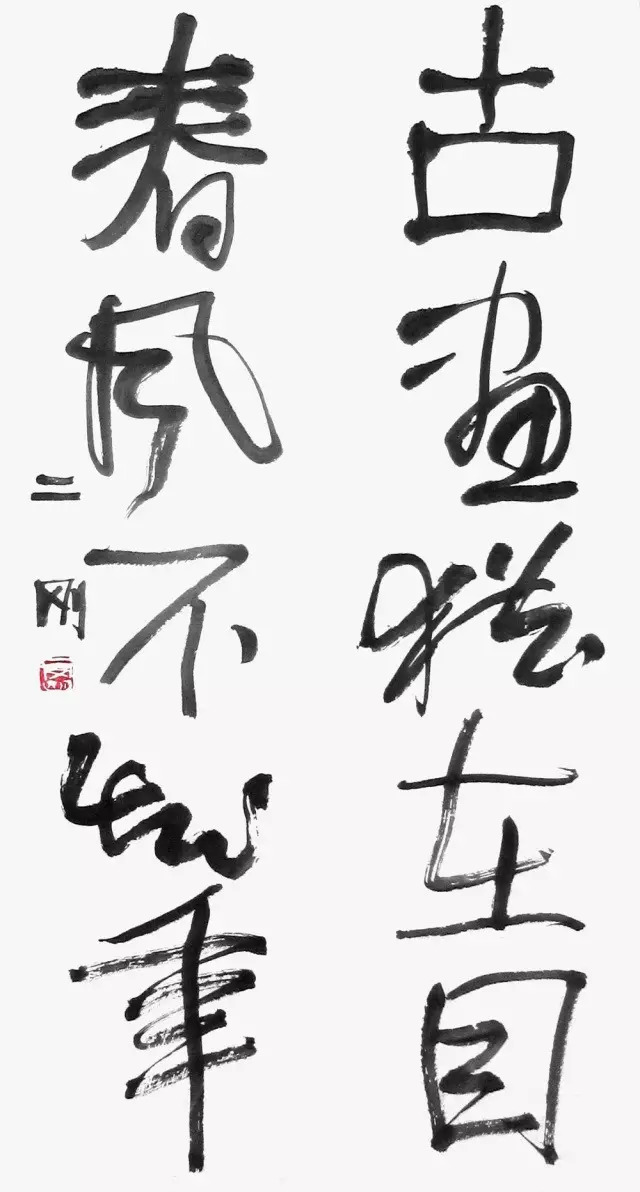

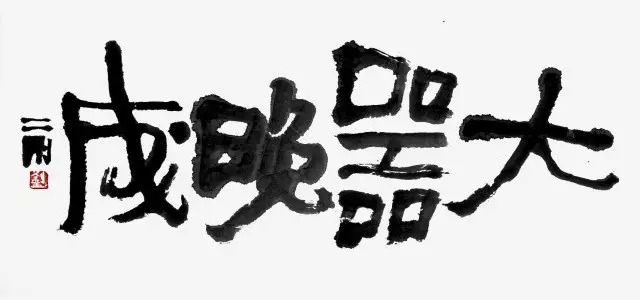

所谓“画家书法”,顾名思义是一种破体,有点夹生的东西在里面,这在颜鲁公书裴将军诗,王觉斯书中任意墨化成团的字,和板桥体的雨夹雪仿佛可见。只是今天的画家大多尚未进入就想出了,因此只见其形而不见笔力。“书,心画也”。但心到了而手不到,也是白想。

赵子昂《论画诗》说:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”如果书与画不贯通,书家写到最后,越写越熟,越写越滑,以至格式化,就少了生气。看馆阁体就如看仿宋字了。而画家不猜摹用笔也始终体会不到“绵里插针”、“屋漏痕”、“入木三分”的趣味。

现在的问题不是画家书法如何书的问题,而是画家不书法,或不重视书法。其原因大致有:一,就是刚才说的画家自认是“画家”,那些上全国大展和获奖的作品根本不要求书法功夫,即使画上要写上几个字,找人代写也无所谓。二,市场经济下,画要比书法好卖钱,再好的字也卖不过一般的画,重实惠的画家就不会把时间再投入到书法上,自以为像钢笔字一样的字也是书法。三,字不像画画三年五年就看见效果了,写字又必需要读诗文,又必需要研究字,比如:云与雲,几与幾,己与已,壶与壸,弄不清就要出笑话,露马脚。四,以为电脑信息时代,毛笔作书法只是传统保留项目,游戏而已,于是以拖把代笔,以头发代笔,大喊大叫,发发神经。书法修养与画家已是不相干的事。

今天已是雅俗不分的时代,用物质来代替精神,用表象的浮华来代替内心的空虚。致使有着千年传统的文人画至今一直萎糜不振。任何游戏是有游戏规则的。我们口头一直在说,要宏扬中华文化,要推出精英艺术。要是明天要拿一个最具中国特色的中国画到世界上去,你拿什么呢?你不能把中国画的难度都取消了,还有什么特色呢。我们应该保留什么?放弃什么?什么时候我们意识到中国文人画的价值之时,“画家书法”就自动会上去了。

刘二刚,国家一级美术师。现为南京书画院画家,1985年起,先后在南京、北京、上海及海外举办过八次个人展。参加的美术大展有:“百年中国画展”、“国际水墨画双年展”、“当代中国山水画、油画风景展”、“中国新文人画展”等。作品《山不在多》被上海美术馆收藏;作品《高岭无人到》收被广州美术馆收藏;作品《艺无价》等四幅被江苏美术馆收藏,作品《深山藏古寺》等四副被中国画研究院收藏。出版专集有《刘二刚书画选集》、《庙亭山随笔》、《道在足下》、《且文且想且画》、《绘画笑林》。

--- END ---

私享出品

特别鸣谢

艺术家刘二刚

转载请注明

主编:王成业