《论语·子罕》云:“子在川上逝者如斯夫,不舍昼夜。”中国哲人凭借时间,化思想与智慧为生命的内在体验。中国诗学也凭借时间,领略生命的诗情与存在的感悟。时间感受,乃是中国诗歌艺术思维的一支敏感、深细的触角,深深探入生命的底蕴。

中国古代诗人的时间感受,明显有两个系统:一是屈子型,以“主观时间”为优势;一是庄子型,以“客观时间”为优势。

勉励生命

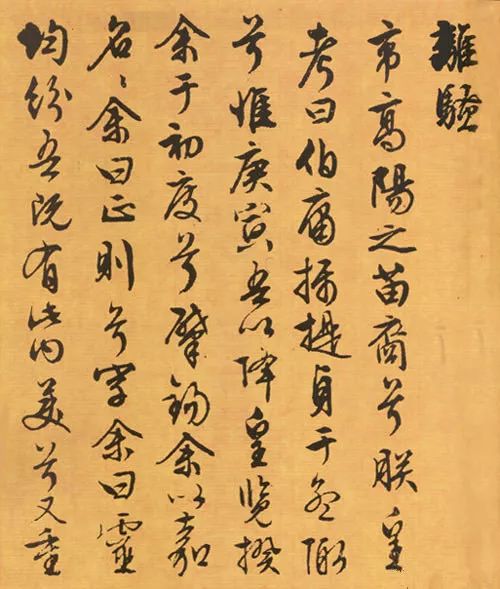

屈原的时间感受,源于屈子对自然、社会、自我的基本态度。从表面上看,屈子思想与儒家相通,即以“人”的方式去对待社会、自然、自我。所以,在屈骚里,楚国的命运即屈子之命运,自我的价值即人格的完成,自然世界的演示即人生追求的演示,对大自然的疑问、探究即对人生的疑问、探究。但是,在屈骚中,人与社会、自然、自我之间的关系,再也不是儒家那种和谐一体、克诚至善、温柔敦厚的关系爹在非理想的社会、自然面前,儒家所讲的“仁”的空想性、天真性、软弱性,被深刻揭示开来;自我如何成“人”,这一过程的所有艰巨、痛苦与悲剧性,在这里被一种尖锐的现实困境形式呈示出来,人与社会、自然、自我之关系问题,被聚焦于个体存在的意义问题上。因而,作为存在体验最为内在层面的时间感受,在诗人思维中变得极为敏感、突出。尤其在《离骚》一篇,可发现屈原之时间感两项最典型之特征:

首先,屈原之时间感受中,今与昔之变化占居极重要位置。由此一种变化,引起诗人心理情感的一份极深重之疑惑与忧虑。《离骚》的开篇,即是一个庄严的时间过去式,叙说一个神圣、高贵的生命之降生。此一“过去式”预示了今与昔之间不可调和的冲突。全篇可见冲突在心理上的反应。如云:“忳郁邑侘傺余兮,吾独穷困乎此时也”“鸷鸟之不群兮,自前代而固然”“虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则”。诗人对“前代”、“往昔”有着本能的一往情深,而对于“此时”、“今俗”则有一种优越的蔑视。但是,“今时”却往往显得比“往昔”更强大有力,于是诗人有遭时间遗弃之感:“何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?”“曾歔欷余郁悒,哀朕时之不当。”因此,亦可以说,屈原的时间感,乃是透过其主体“此在”的一种悲哀抑郁心理而呈现出来,有突出的悲剧性意味。这一悲剧性意味,便融凝为一整套“草木零落”、“众芳芜秽”的美丽而伤叹的意象。这在屈原其他作品中,亦不断重现。如《悲回风》云:“薠蘅槁而书离兮,芳已歇而不比。”《惜往日》云:“何芳草之早夭,微霜降而下戒。”花果飘零之叹,根源于那潜抑的、本能的、对生命光华的向往,根源于想不顾一切追求生命理想的欲望。因而,惜花之悲,无非是用否定的情感形式,表达强烈的生命欲求。

其次,屈原对时间的现在式与将来式,有一种突出的紧张感。如《离骚》中,以“朝……,夕……”构成的句式,凡六次。在此一句式中,即含有一种焦急,一种紧追,一种动态性极强的意味。诗人所关注的政治问题,以及超政治的人生境况问题,似乎都因时间感受的反复参与,而变得异常尖锐、紧张、压抑、沉重。

置身于滚滚不息的时间之流,诗人充满时不我待之感:“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。”个体生命价值的存在,在“忽其不淹”的时间流动形式面前,尤为突出出来。诗人的情感亦由此而炽热:“老冉冉其将至兮,恐修名之不立。朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”

企图抓住刻刻飞逝的时间之车,以成就“我”的存在的高贵价值。于是,诗人紧张地投身于这一“现在式”之中:“朝发轫于苍梧兮,夕余至于县圃。欲少留此灵理兮,日忽忽其将暮。”与时光之流沉浮、激荡、冲进,成为《离骚》中抒情主人公的一个最基本的形象特征。尽管有一个时刻,诗人似已控制了时间之车,可以令羲和“弭节”,可以命望舒、飞廉为扈从,可以让风鸟引领我超越时间,奔向前方——似乎忘记了那一份紧张与恐惧,有一种“聊须臾以相羊”之悠然。尽管如此,诗人依然隐隐感觉到“时间”刻刻由背后迫进,鞭策着他的生命之车,精进不止:“及余饰之方壮兮,将往观乎上下。”由此,深刻呈现出时间体验在屈子情感心理深处之一种不可抗拒力量。

时间之今昔对照所显示的否定性力量,在诗人的体验中被转化而为生命升华中的肯定性力量。花草之擷取而为象征:一是因其美好、纯洁,一是因其必然随时间消磨而枯萎、而凋零。美好纯洁的价值,因时间之践踏、剥损方显得更为美好、更令人珍惜。因而在引起诗人无限感叹的同时,也引起诗人对自身美好人格的无限珍爱。其情虽然感伤,却并不颓唐。

时间之无限与永恒,在诗人与以搏击的过程中,被转化为诗人人格理想追求中的肯定性品格。在时光无限与人生有限的强烈碰击之中,与其说前者消灭了后者,不如说前者肯定了后者。诗人的人生价值,正因为这“紧张”而凸现。

屈子之时间体验,其基调是勉励生命的,是一种由悟入自身的有限而勇敢地直面永恒与无限的悲壮之美。作为屈子精神之重要感情形态之一。对后世诗人影响深巨。

屈原对时间“此在”的紧张感,成为后世诗歌中时间意识的一种典型感受。如陶渊明《杂诗》一:“盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人。”在陶诗中,时间也成为诗人关注人生意义问题的触媒。诗人反复提到“舟”在壑之中激这一意象。

如云“虎舟纵逸棹,回复遂无穷。”生命在此一冲激之下,将何以安顿?《杂诗》之三云:“壑舟无须臾,引我人得住。前途当几许?未知止泊处。古人惜寸阴,念此使人惧。”这种对时光流逝的恐惧、忧伤,不是引向否定生命,相反却令人振发、警动。

《杂诗》之二云:“气变悟时易,不眠知夕永。欲言无余知,挥杯劝孤影。日月掷人去,有志不获骋。念此怀悲凄,终晓不能静。”深夜不眠之时的心态,最能体味时间与人的存在性的息息相通,最能反思个体生命的意义。这也成为一种有关时间的典型感受,后世诗人多有以《夜坐》为题的诗歌,即不断重复屈子“涕泣交而凄凄兮,思不眠以至曙。终长夜之曼曼兮,掩此而不去”(哀《悲回风》)的体验。

由时间感而引起的痛苦感,只属于真正珍惜生命的有志之士。《离骚》中的时同感受,后世诗人继承最多者,是“草木零落”意象。如陈子昂《感遇》第二:“兰花生春夏,芊蔚何青青。幽独空林色,朱蕤冒紫茎。迟迟白日晚,嫋嫋秋风生。岁华尽摇落,芳意竟何成!”如注家指出:“紫茎”由《九歌·少司命》“秋兰兮青青,绿叶兮紫茎”化出;“白日”由《离骚》“时暖暖其将罢兮”化出;“秋风”由《九歌·湘夫人》“嫋嫋兮秋风”化出;“芳意”由《九章·悲回风》“兰茝幽而独芳”化出,“摇落”由《九辩》“草木摇落而变衰”化出(见高步瀛《唐宋诗举要》)。

伤春、伤晚、惜花,此一意象在后世诗人李商隐、韩偓等人的作品中不胜枚举。仅以李商隐《花下醉》一诗为例:“寻芳不觉醉流霞,倚树沉眠日已斜。客散酒醉深夜后,更挥红烛赏残花。”诗人之所赏,不是初开之花苞与绽放之奇香,而是行将凋谢的残花在生命之最后瞬间所呈现之一种全幅的光华,是时间之“日斜”与深夜之独醒时对生命之证悟。同类作品,无论其内容为少年意气之近怀、青年纯情之感伤;无论其情意为往昔盛日之眷恋、理想热情之重温,大多由一种自伤、自悼之中升起一份自珍、自爱之情,含有勉励生命的人文品性。芳菲世界的双重象征,是屈子所开示的中国诗歌关于时间感受的文化精神的象征。

倘若以一首小诗,透示屈子型时间感受的人文基调,则以陈子昂《登幽州台歌》为最佳之选。试比较:

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。(《远游》)

这里的时间感受,不是儒家式的单纯乐观——“无往不复,天地也”(《易、彖传上》);不是儒家式的非个体感受——“悠久所以成物,博厚配天,高明配地,悠久无疆”(《中庸》);也不是老庄式的无悲无欲、化入自然、消融自我。这里的时间感,鲜明突出了个体生命意味,个人情感的真实性。同时,这种真实,这种在浩瀚无垠的宇宙时空面前,所体验到的“怆然”与“哀”,又都超越了一已,具有了全人类性质。因为,这种人类根本困境的深哀巨痛,由于面对阔大、永恒、无限、悠久的宇宙时空而具有超越感。那些日常琐屑的计较,那些一已浅小的烦悔,那些此起彼落的利害,那些恩恩怨怨的苦闷,一一洗落、剥尽。在悲壮的时间深谷中渐渐升起的,是那拥有生命之自觉意识,勇敢迎向无限与永恒的诗心。这即是屈子型的时间生命意识在后世诗人心灵里的庄严回响。

纵浪大化

屈原的时间感受在儒家以“人”为主位的价直态度中凸现了“人”的个体存在性质。庄子的时间感受,则是由道家以“自然”为主位的价值态度中转出,凸现了“人”的生命自由问题。道家思想的中心词“自然”。《老子》二五章云:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”五一章云:“道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。”儒家企图通过人性的文化(仁),来重建文化的人间(礼);而道家则直面天崩地坼的时代,直面人间的苦难与人生之荒谬,否定儒家的文化重建。更重要的是,道家在此一种否定的同时,在对人间苦难、人生有限、文化理想、美好社会均感悲观之同时,生发出一种对宇宙自然的向往,对个体生命存在奥秘的向往。

于是,“自然”在作为宇宙与万物之根本属性的同时,又成了个体生命、精神灵魂的依托与安顿;由对文明所带来的灾难、异化的反感、失望、厌弃,而产生思维方式、情感态度、价值观念的转换。于是,道家对人与自然、人与社会、人与自我三大基本问题的见解,就不同于儒家以人为本位,而是以自然为本位。其基本致思中心,就是以自然的方式对待自然,以自然的方式对待社会,以自然的方式对待自我,譬如,《庄子·至乐》篇有一则“鲁侯养鸟”的寓言:

……,昔者海鸟止于鲁郊,鲁侯御而觞之于庙,秦九韶以为乐具太牢以为膳。鸟乃眩视忧悲,不敢食一脔,不敢饮一杯,三日而死。此以己养鸟也,非以鸟养鸟也。

鲁侯以美酒佳肴、礼乐文化去“养鸟”,此种方法,属于由原始祭祖图腾仪式(玄鸟即殷民族始祖)转化而来的儒家礼乐文化之方法,即以人道(礼乐)的方式去对待自然。庄子所说的“以鸟养鸟”,正是以自然的方式对待自然。此即为老庄精神的根源。由此出发,对待社会,主张“游于彀中”、全生远害,以无用为大用,以无为为自由;对待自我,主张人的内面的静与柔,人的深层的虚与远,开示一种“真人体道”的境界,在“死生一如”的人生观、“安化”、“心斋”的审美态度中,获取个体生命存在的安顿与止泊。

如果说,儒家由人与自我的关系出发,推己及物,摄物归心,新新不已,完成人、社会、自然的人文化的学说,而道家则由人与自然的关系出发,虚怀归物,同流大化,与道惧往,完成自然、社会、人的生命自由理论。而时间感受,正是人与自然关系之中的一个焦点。

与屈子相同的是,庄子的时间感受也是一种自然与人世、无限与有限的二元对照。他们不同之处在于:屈子由无限透出,肯定有限;而庄子则是由放弃后者选择、皈依前者。屈子之时间感,属于上述以人为主体的价值态度,是一种强烈的返回自我价值的时间体验;而庄子之时间感,则属于上述以自然为主位之价值态度,它否定人的知性,人的主观认知框架、人的经验时空感,进而否定人为的虚伪价值。

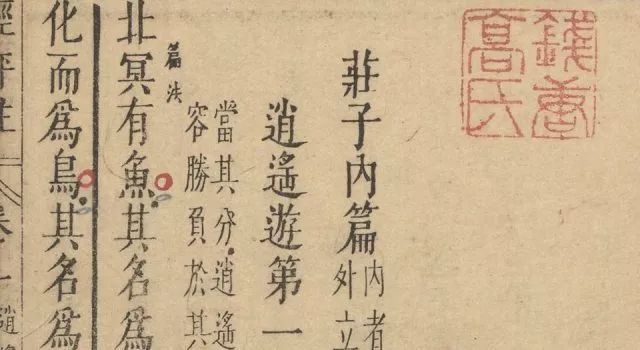

如《逍遥游》中“谬悠荒唐”的比喻:“朝菌不知晦朔。惠蛄不知春秋,此小年也。楚之南有灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。”“小知不及大知,小年不及大年。”春生夏死、夏生秋死的寒蝉不能与人类有时间的共喻,而人类亦不能与“八千岁为春”、“八千岁为秋”的大椿有时间的共喻。人类与惠蛄的时间感为一勘破人的主位,便进入时间与空间的逍遥。“逍遥游”,即“自然人”的无时间存在状况,如庄子所一再描绘的形象:

藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,绰约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云汽,御飞龙,而游乎四海之外……(《逍遥游》)。

至人神矣!大泽焚而不能热,河汉冱而不能寒,疾雷破山,飘风振海而不能惊。若然者,乘云气,骑日月,而游乎四海之外。(《齐物论》)

这里的“大泽焚”、“河汉冱”、“破山”、“振海”,可能是时间上经历了亿万斯年的桑海桑田之巨变。而“至人”、“神人”却处变不惊,万变不能撼其身。因为他已脱离了时间结构的管辖,“乘云气、骑日月,而游于四外之外”。屈子亦曾有过驾御时间,令日月为仆从的经验,但毕竟那么短暂、那么虚幻,因为他时时回到真实的“我”的现实存在;而这一存在,在庄子,早已放弃。归依自然,无时间感即是快乐感,此为,庄子不同于屈子的诗化感受。

庄子对人的知性、经验时间的否定,引向对人为价值、理性的否定。“往古来今曰宙,天地四方曰宇”。在庄子看来,时间、空间一样,皆无边无际、无穷无尽:“有实而无处者,宇也;有长而无本剽者,宙也。”(《庚桑楚》)惟其如此,在这无限时间之流面前,人类的一切努力,皆极其渺小、短暂、有限、无意义。庄子将有关人生困境之种种,如贫富、贵贱、贤愚、穷达、功庸、老少、美丑、有无、始终、古今、生死等,一一投放入绝对无限的时间之流之中,由时间的冲刷而使之全部失去各自颜色,变成彼此流转、了无定性的时间之流之一部分。中国诗歌中的时间感受,亦深深胎息于庄子。最早的嗣响,乃是《古诗十九首》:

迥风动地起,秋草萋以绿。四时更变化,岁暮一何速!(第十一)

回顾何茫茫,东风摇百草。所遇无故物,焉得不速老。(第十)

时光飞逝的感受,引起最大的刺激,莫过于生命短促的悲哀:

人生非金石,岂能长寿考?(第十)

生年不满百,常怀千岁忧。(第十四)

这种无限与有限对照的悲哀,不是像屈子那样引向珍惜自身精神的美好,而是引向庄子那种对纯粹客观的自然时间的臣服:不是像屈子那样由时间消逝而加倍珍惜社会性价值如政治理想等,而是如庄子那样去厌弃和否定社会性价值如富贵、功名等,去肯定自然属性价值如感官享受、性爱等。

然而,古诗又不同于庄子。在庄子那里,生死、穷达、祸福都在时间之维中变得相对化了,庄子能得到一种无时间感,古诗却做不到。诗人们依然相当世俗地坚执于生死、穷达、祸福的对立。人在时间长流之中的存在恐慌感,更加重了此种对立,因为时间使人越来越清醒地意识到朝向死亡的不可逆,同时,时间又越来越经常地夺去人生的所有幸福。因此,庄子的乐观主义变而为汉魏时期士人的普遍悲哀音调。仅仅就此种悲哀而言,又跟屈骚音调有相通之处。

汉魏士人以他们特有的时代苦闷,在庄子那里接受生死忧患,在屈子那里悲世情怀。阮籍《咏怀》八十二首正是亦庄亦骚的时代音调之典型。如第三十三首云:

一日复一夕,一夕复一朝。颜色改平常,精神自损消。胸中怀汤火,变化故相招,万事无穷极,知谋苦不饶。但恐须臾间,魂气随风飘。终身履薄冰,谁知我心焦。

“一日复一夕,一夕复一朝”,其语调犹如时间性质本身,极接近庄子客观时间感受,而非如屈子“朝……,夕……”式的紧张。“万事无穷极,知谋苦不饶”,亦表明在时间推移之中,人为一切“知谋”的主动放弃,更属庄子式的“消解知性”,然而,胸怀汤火、足履薄冰的意象,则表明诗人内心冲突之剧烈,以及对自身存在之重视,此又更多属于屈子式的。肉体可以随时间之推移而“改平常”,而精神则难以如庄子般平静淡然、任化而返。精神之损消,与其说是时间所造成的客观必然,不如说是因内在情感的“汤火”相煎而自残,这也是屈子式的。一方面屈服于时间,另一方面又不放弃社会性的自我价值,其内心深处的情感体验,无疑比古诗更为深刻。

上述陶诗中屈子式时间感,仅为陶之一部分。另一部分则属庄子式。亦可以说,汉魏诗人时间感受中的悲哀调子,到了陶渊明方有了某种转换。庄学由魏而晋的普遍研习与长久浸渍,以及陶潜本人天性中一份哲人的睿智,使庄子的深层意蕴在他那里得到了最佳诗化表现。此种转换反映在陶诗中,犹如一部复调乐曲,第一声部仍旧为汉魏哀音:

岂无一时好?不久当如何?(《拟古九首》之七)

一旦百岁后,相与还北邙。(《拟古九首》之四)

一生复能几,倏如流电惊。鼎鼎百年内,持此欲何成!(《饮酒二十首》之三)

第二声部,则是庄子的乐观调子:

纵浪大化中,不喜亦不惧,应尽便须尽,无复独多虑,(《形影神·神释》)

寒暑有代谢,人道每如兹。达人解其会,逝将不复疑;忽与一觞酒,日夕欢相持。(《饮酒二十首》之二)

陶诗中不少作品,即是上述结构之完整凝缩:由第一声部的渐弱,到第二声部的渐强:如《饮酒二十首》之七即由“草木零落之哀”,到“酒”到“归鸟”。后两类意象,乃是陶潜最具个人独创性的诗化哲学意象:

秋菊本佳色,裛露掇其英。沮此忘忧物,远我遗世情。一觞虽独进,杯尽壶自倾。

日人群动息,归鸟趋林鸣。啸傲东轩下,聊复得此生。

时间之流逝,被轻视地辑化为一觞一觞美酒频倾的生命形式,哀转化为乐;而一天之中时间的终结,则被精致地凝固成一幅万物安息的画面,置于诗人掌中玩抚不己,悲慨转化而为冲淡。陶真正理解了庄学精神。苏东坡云:“靖节以无事为得此生;以今日一日无事,便得今日之生。故为物所役者,即终日碌碌,岂非失此生也?”(《东坡题跋·题渊明诗》)。东坡亦理解了渊明,透出时间感上一种“任化”,得到生命之大真大全,即陶诗精神。

陶渊明将时间流逝化为酒杯频倾,这一意象,亦与屈子的草木零落意象一样,成为中国诗人时间评化感受的一个共通心理原型。如唐代诗人李颀《送陈章甫》云:东门沽酒饮我曹,心轻万事皆鸿毛,醉卧不知白日暮,有时空望白云高。

唐大以其普遍的时代乐观主义,灿烂的生命情调,又转换了陶潜式宁静的理智和冲淡的心境。心同样为乐观,这里不再是陶诗式的深观洞化,而是生命浪漫意识的高扬:“善恶死生齐一贯,只应斗酒任苍苍”;“人生不得恒少年,莫惜床头沽酒钱。”酒仙李白更大量用酒来取代对时间的敏感:一双醉眠轻慢不屑地瞥向时间那匆促的步态。诗人曾如此高唱:

将进酒,杯莫停,……钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不用醒。(《将进酒》)

百年三万六千日,日日须倾三百杯。(《襄阳歌》)

生命的欢乐征服了时间的恐惧,从过去到现在,从现在到将来的永恒时间,全被淹没在酒杯之中。陶渊明说:“我无腾化术,必尔不复疑,愿君取吾言,得酒莫荀辞。”(《形赠影》)“汎此忘忧物,远我遗世情”,酒,作为对生命流逝的自我麻木,由此取得一种时间幻觉,而在李白,酒意中的时间感,是符合自然本性的,是真实的。所谓“三杯通大道,一斗合自然”。(《月下独酌》)所谓“天若不爱酒,酒星不在天;地若不爱酒,地亦无酒泉;天地既爱酒,爱酒不愧天”,他甚至要劝时间也饮上一杯:

吾欲搅六龙,四车挂扶桑,北斗酌美酒,劝龙各一觞。富贵非所愿,为人驻颜光。屈子令龙弭节,望崦嵫无迫,为实现社会性的价值。李白劝六龙觞饮,为延长感性生命。酒在李白眼中,已不仅为个人之一种“忘忧物”,乃是普天同醉、万古同醉之物。

有时,时间真的“醉”了:

两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。〈《山中与人对酌》)

山花向我笑,正好衔杯时。(《待酒不至》)

对饮的节奏,似乎与花开的节奏同步相应。所以,诗人一旦敏感到时间,即刻便会想到酒。时间与酒在诗人那里有一种微妙的神奇联系。如云:

春风东来忽相过,金樽渌酒生微波。落花纷纷稍觉多,美人欲醉朱颜酡。(《前者有酒樽引》)

由春风到酒波,由落红到醉酡,隐然有一种时间与酒之间的感应:落花由极易使人叹逝之物,转化为酒的灿烂生命色彩,春风引起酒杯中优美细小之涟漪,不正是时间的长度转化为生命的密度的极妙象征么?借助酒力,以消解那一种经验的时间知觉,以消解时间所造成的真实痛感,“忘”便是酒与诗与对间的最基本联系。

时间所造成的真实痛感,在中国诗人最喜表现题材“咏古”之中,亦是极普遍的情感基调。在咏古诗,诗人有一个共通的时间感受模式:着眼于天地自然的“不变”与人世社会的“变”之间的对比。换言之,似乎他们不约而同地发现这样一个真相:宇宙自然了无时间伤害的痕迹,而人世社会却往往被时间践踏得遍体鳞伤。如下引诗句:

人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。〈刘禹锡《西塞山怀古》)

江山不管兴亡事,一任斜阳伴客愁。(包佶《再过金陵》)

一千五百年间事,只有滩声似旧时。(《陆游《楚城》)

浮世已随尘劫换,空江仍入大荒流。(戎昱《登黄鹤楼》)

这可以说是中国古代咏古诗代代相承的典型音调。山色依旧青青,河水依旧长流,英雄当年之事业,则一去不复返。“英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中”(许浑《全陵怀古》);“升平旧事无人说,万叠青山但一川”(吴融《过几成口》)。柳色照样青,山花照样开,明月照常有,而昔日那美好的人、事,如今安在?“无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤”(韦庄《台城》);“庭树不知人去尽,春来还发旧时花”(岑参《山房即事》)。自然山川千秋永在,而人世价值转瞬即逝,无论是人间至宏大、至精微之创造,到头来:“弦管变成山鸟弄,绮罗留作野花开,金舆玉辇无踪迹,风雨惟知长碧苔”(李远《听人话丛台》),永远敌不过青春永在、生命常存的大自然。

既然如此,为何人偏要有如此痛苦的时间感呢?无时间感即无痛苦感。“争得便如岩下水,从他兴废自潺潺”(吴融《武关》):“不管兴亡城下水,稳浮渔艇入淮天”(贺铸《登戏马台》)。象自然那样去对待一切,岂不是一种幸福?于是,人世与自然、有限与永恒的鲜明对照中,中国诗人大多懂得一种自然观照方式,放弃前者,皈依后者,勘破知性时间,进入无时空的逍遥。这便是庄学精神在中国诗歌中深深打下的印痕。

生生之证

王国维《人间词话》中有这样一段:

“风雨如晦,鸡鸡不已”,“山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨,霰雪纷其无垠兮,云霏霏而承宇”,“树树皆秋色,山山尽落晖”。 “可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,气象皆相似。

这里拈出的一种诗境,实即以屈骚为典型的时间诗化体验一大传统,此一种传统,从表面上看,只见风雨、冬雪、秋云、日暮,为时间的向下沉落,为时间之压力感,为时间之边缘状态。然而从精神、“气象”看,则为壮心不已之志士情怀,为九死不悔的生命意志,为独立苍茫之一种圣贤境界。人的生存性即时间性。然而,倘若没有时间的边缘状态(落晖、日暮),则亦不会有生命的边缘状态;而没有生命的边缘状态,人就无法真切本验生命。因而,这里的时间,作为诗之审美触觉,已深入生命价值的底蕴,呈示时间与生命此在的澄明,显出中国人文精神之一种至高境界。

宋人罗大经《鹤林玉露》亦有一段话,代表另一种时间体验,语云:

唐子西云:“山静似太古,日长如小年。”余家深山之中,每春夏之交,苍藓盈堦,落花满径,门无剥啄,松影参差,禽声上下,午睡初足,初汲山泉,拾松枝,煮苦啜之。随意读《周易》、《国风》……陶杜诗、韩苏文数篇。从容步山径,抚松竹,与麋犊共偃息于长林丰草间,坐弄清泉,漱齿灌足……归而倚仗柴门之下,则夕阳在山,绿万状,变幻顷刻,恍可人目。牛背笛声,两两来归,而月印前溪矣。味子西此句,可谓妙绝。然此句妙矣,识其妙者盖少。彼牵黄臂苍,驰猎于声利之场者,但见衮衮马头尘,忽忽驹隙影耳,乌知此句之妙哉!(卷十六)

这不仅是传统田园山水情趣意境的典型表现,而且是中国文化关于时间体验的生动标本。这里,时间的一维性已由山静日长的细腻感受所代替;过去、现在、将来的人为抽象时间概念在永恒自然的领悟中层层剥落,自然化的人只是进入当下、此时、瞬息。

“顷刻”可以体味“万状”,心境可以容留大化。生命的长度,亦由时间的密度所替代,由此得以充分地品尝人生、消受人生,从而由另一面提升生命存在的价值。这是以老庄为主体的传统所真实体验到的生命的诗情。

中国诗之时间感,与中国文化的生命态度紧紧相关,无论其为烈士的勉励生命,或为高士的纵浪大化,皆归于生生之道的证悟。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】