作者:何雨婷

在刚刚揭晓的第72届美国托尼奖上,

音乐剧《乐队来访》成为最大赢家。

该剧获得了11项提名,最终捧得10个奖项,

包括了最佳音乐剧、男主角、女主角、男配角、编剧、作曲、导演等最有分量的奖项。

这部风格非常不一样的音乐剧何以获得青睐?

当音乐剧不再有欢闹与喧嚣;

当音乐剧不再有宏大的场面;

当音乐剧不再有史诗般的音乐;

甚至没有跌宕的情节;

当音乐剧变得平淡如水,

你还会爱看吗?

我睡着了。

怎么会有这样的音乐剧呢?开场的第一句话就是:一个小型埃及乐队抵达以色列,并没有多少人知道,因为它并不重要。

不重要?不重要你干嘛让我看? 于是奔波了一整天的我,在抒情的音乐中,在唯美的画面中,在阴雨的天气里,沉沉睡去……

完。

……

并没有。

这部作品获得了11项托尼奖提名,并在2018年第72届托尼奖上一举斩获了十项最佳:最佳音乐剧、最佳音乐剧剧本、最佳音乐剧词曲、最佳音乐剧导演、最佳音乐剧男主角、最佳音乐剧女主角、最佳音乐剧男配角、最佳音乐剧灯光设计、最佳音乐剧音效设计、最佳音乐剧编曲。不甘心因为没睡好而错过这部“最佳”作品,时隔数月之后,再次坐在了百老汇47街ETHEL BARRYMORE THEATER的剧场里。

这部由Itamar Moses编剧,DavidYazbek词曲,David Cromer导演的音乐剧,一气呵成,连百老汇音乐剧标配、用来让大家买酒的intermission也省略了,讲述的是一个有关于错误的一夜的故事。

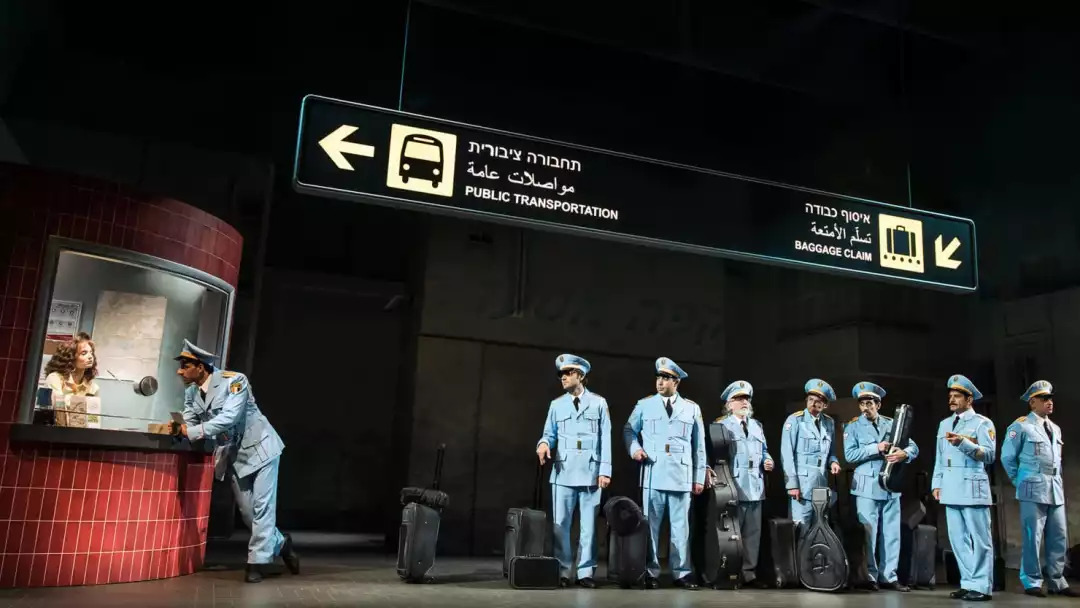

一群埃及警察乐队的成员,应邀去以色列表演,却因为语言不通,问路的乐队成员又忙着夸奖售票员的眼睛好看,阴差阳错地坐上了错误的大巴来到了错误的地点。那是一个坐落在沙漠上的小镇,名叫贝得·哈克,平和、慵懒、宁静,仿佛和两国之间政治和冲突没有丝毫关系。镇上有一家餐馆,老板娘Dina是一个神秘而美丽的女人,泼辣、坚韧又热情。乐队队长礼貌而客气地咨询,她告诉乐队成员,他们来错了地方,而且最早的巴士要等明天早上才来。如果没地方去的话,她和镇上的其他居民们可以提供住所。

别无选择,乐队成员在小镇上住了下来,等待第二天的班车。

这个小镇多么普通,日复一日的生活循规蹈矩没有任何变化,乐队来访宛如一股新鲜血液,让整个小镇的气氛变得不同。

月夜最长,每一个家庭都发生着自己的故事。笛子手住进的人家看似其乐融融,初为人母的女儿却早已不堪重负;老父亲的妻子刚刚去世,他却甜蜜地回忆起他们初次见面的情景。电话亭前的男子,执着地等待着,路过的人们都和他打招呼:“她来电话了吗?”“还没有,但是很快就会打来的。”羞涩的少年在溜冰场不知道怎么对待喜欢的女孩,甚至还不小心把她推到在地……

Dina邀请指挥一起去吃点东西,两人聊起了各自的生活。指挥的妻子去世了,而Dina的丈夫也一去不归多年。在餐厅,Dina遇到了曾经发生过关系的男人带着妻子来吃饭,和他发生了口角,一气之下带着指挥跑到了一个公园。如果那是公园的话。Dina说了,你要“想象”,背后是草地,那边是孩子们玩耍的地方,而面前就是大海——大海,在沙漠中,你可以钓鱼。一轮皎洁的月让气氛变得暧昧,老指挥为Dina唱了他曾经唱给妻子听的歌。末了,他却告诉Dina,妻子其实是因自己而死,因为他们的儿子自杀了。他无法放下。他说,Dina,你是个好女人。无话,他们回家。

整个剧并没有什么激烈的矛盾冲突,也没有悬念,甚至不屑于讲故事,而是十分克制,并在克制中展现人性最美的东西。

每组人物着墨不多,却在只言片语中意为无穷。等电话的人终于等到了电话,他无比激动地冲过去,我们以为他会诉说满腔的想念,他却平淡如水:一切都好,我穿着你织的毛衣,很暖和……羞涩的少年终于在乐队最英俊的撩妹高手的帮助下握住心仪女生的手翩翩起舞;与丈夫争吵后跑出家门的年轻妈妈也回到了家。当她看到丈夫让乐队笛子手一个人留在婴儿房的时候生气地大喊:“你怎么可以让一个陌生人在宝宝的房间里?”婴儿被吓哭,笛子手默默吹起了悠扬的曲调,那是一首他几十年前没有完成的曲子,却在这一刻让所有人都平静了下来,而后,年轻的母亲爆发出压抑许久的哭声。

乐队指挥和Dina回到了家,互相道了晚安,指挥回了房间。乐队最英俊的成员却来到了Dina的家,用他惯用的问候语:“你的眼睛真漂亮。” Dina突然站起来,疯狂地吻了他。

第一次看的时候,我是在这里醒来的,十分莫名。这一次,却完全理解了真正的孤独。

这个苦乐参半的美丽故事啊,生猛又真心;这场毫不重要的乐队来访呀,真的毫不重要。生活,人类,多么可爱。

太阳再一次升起,班车就要来了,指挥和Dina告别,又回到了礼貌而客气的语气:女士,我们衷心感谢你的招待……短暂的夜晚只停留在昨天,微妙的试探不再提及,再次上路,他们默默挥手,欲言又止,任由命运的转盘(literally是一个转盘)将他们带回彼此的路上,再无交集。

这个literally的转盘,是一个旋转着的舞台调度。上一次看到这样转盘式的舞台设计,是在以色列盖谢尔剧院的扛鼎之作《乡村》。《乡村》用不停旋转的舞台转出了时间的奔腾不息,转出了隽永的人生况味。不同于《乡村》明快的橙,《乐队来访》沉浸在一片蓝色中。蓝色,是忧郁的颜色,也是海和天空般宁静深邃的颜色。在这一片蓝色中,他们不着一言,是绵长的告别,是爱的另一面。

写意与留白,拿捏得当,便比叙事更高级,毫不刻意,就那样存在生活里。一夜那么短,比永恒更长。宁静与沉默,比叫嚣更有力。

原来并不重要的,才是最美的。

Billboard评价该剧是“一部描述微小却有力的瞬间的杰作”,一部关于爱的故事。用简单的情节和美妙的音乐撼动人心。

实际上,这并不是一部传统意义上的Musical,而是A Play with Music,就像是吃惯了汉堡包(哪怕是风靡纽约的汉堡包ShakeShack)的日子里,横插进来的一道杏仁豆腐,作为一部少见的慢节奏百老汇音乐剧,别具一格地“为百老汇带来了不同的东西”。它不提埃及和以色列之间的战火冲突,只谈两个民族的人们各自费力地用带着浓重口音的英语,努力地用灵魂碰撞。它忧伤但不沉重,就像一阵轻声细语,呢喃之间,洗涤了心灵。

《乐队来访》的成功是里程碑式的,它让我们看到了百老汇新的希望——美国著名剧作家阿瑟·米勒曾宣称,舞台是展示思想、哲学及激情地讨论人类命运的场所,而在过去的数十年,百老汇音乐剧商业化和娱乐化的现象日趋严重,使得这种人文关怀逐渐移向了外百老汇和外外百老汇,而百老汇几乎成为了“旅游景点”一般的存在。作为美国严肃戏剧的代表人物,爱德华·阿尔比也曾痛心疾首地说:“人们在百老汇看到的那些东西,根本就不是戏剧,只是一些批量生产的产品。”而《乐队来访》以及另一部托尼奖最佳复排话剧《天使在美国》(长达七个半小时)的获奖,让我们看到了百老汇观众思考的回归。

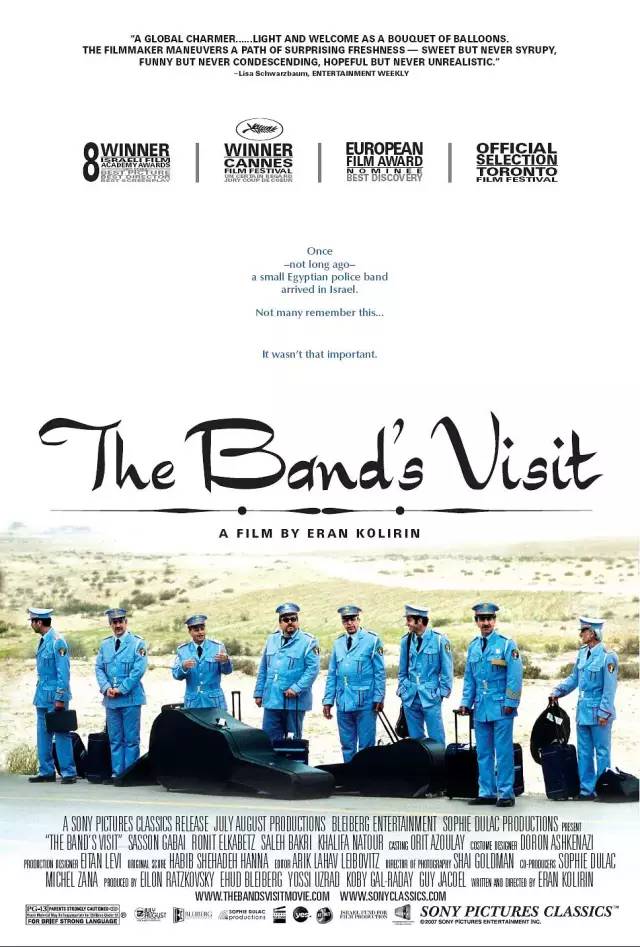

无法观摩戏剧的观众们也可以找到同名电影,在2007年获得戛纳电影节一种关注单元的《乐队来访》,情节几乎一致,只是把舞台表演的鲜活放置到了电影艺术的细致,依然值得观看。

《乐队来访》(The Band's Visit)(2007)

导演:艾伦·科勒林

编剧:艾伦·科勒林

主演:塞森·加布埃/罗内特·艾尔卡贝兹/萨莱·巴克里/哈利法·那图尔等

制片国家/地区:以色列 / 法国 / 美国

语言:希伯来语 / 阿拉伯语 / 英语

上映日期:2007-05-19(戛纳电影节)/2007-09-13(以色列)片长:87分钟

(图来自网络)