图片来源:Wendy Ewald/Courtesy Steven Kasher Gallery

每个摄影师都与她的拍摄对象之间存在一种施受关系。而Wendy Ewald施与拍摄对象的东西则比绝大部分摄影师多得多。自1975年以来,这位来自美国的摄影艺术家便一直把摄影、行动主义,以及教育相互融合贯通,颠覆着大众心目中关于创作和权威的观念。这些年来,她曾搬到世界各地的农村社区小住,一住便是数月,甚至数年——墨西哥、摩洛哥、印度,以及荷兰等国的农村她都去过——她奔波的目的就是教会当地的孩子使用相机。这些拍出来的黑白照片版权归Ewald和她的学生共有,每个人的姓名也会出现在照片的标题中(这比“社会参与式艺术”这个概念的出现早了20年)。

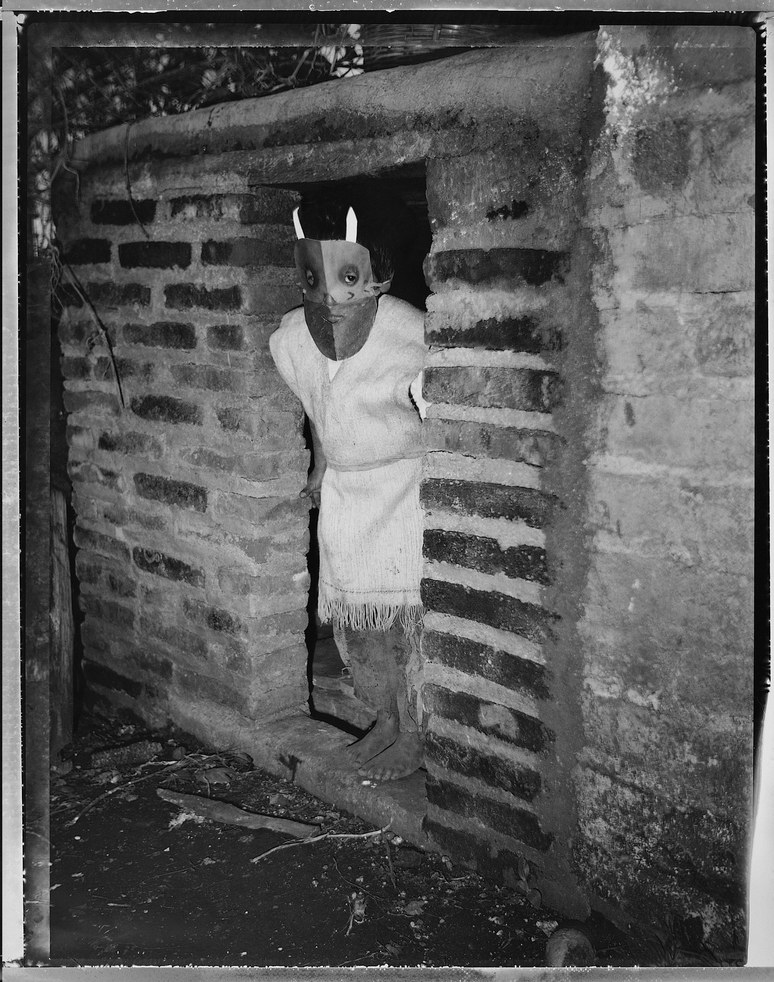

这些照片通常都很有意思,同时也十分直白,但其中没有一张是多愁善感的。Ewald鼓励孩子们深入挖掘自己的梦境,于是,当孩子从睡梦中醒来时,眼前便浮现出了如格林童话般黑暗的幻象:杀死自己最好的朋友,或是看着兄弟被掩埋于柴堆之下。然而,真正令人感到不安的是这些奇思怪想中透露的现实。一个来自南非的白人小女孩在1992年拍下了一张照片,照片的主角是一位人行道旁的黑人男子。她给这张照片的批注是“我住的地方就这点不好”。正是由于这种不经意间的种族主义,以及其他严酷的现实,让Ewald的项目免于被扣上美国作家Teju Cole口中“白人救世主行业情结”的大帽子。相反,主题同样是教授孩子摄影的纪录片《生于红灯区:加尔各答红灯下的孩子们(Born Into Brothels: Calcutta's Red Light Kids)》则被认为体现了这种情结。

《我是一个脖子上缠着蛇的女孩》是美国肯塔基州阿巴拉契亚女孩Denise Dixon于1980年拍摄的一张别具一格的自拍照片——照片中,我们可以看到,木质装潢的房内,一个小女孩顶着一头蓬乱的金色假发,噘着嘴,脖子上围着一条花纹蟒蛇——这张照片不难让人联想到美国著名女摄影师辛蒂·雪曼(Cindy Sherman),她的作品常以自己为主角(其实这张照片曾于1997年在惠特尼博物馆的双年展上展出)。荷兰女孩Miranda Plooij于1996年的摄影作品《圩田中的白天鹅》与美国女摄影师黛安娜·阿伯斯(Diane Arbus)《迪士尼乐园的城堡》里的天鹅有着如出一辙的诡谲。照片中,向来是“白毛浮绿水”的天鹅竟漂浮在黑色的草丛之中,一排轮廓成细圆齿状的树木分隔开天空和大地,使照片一分为二。

Ewald的童年在美国密歇根州的格罗斯波因特度过,从那时起,她就已经开始摄影了。在她11岁时,她的妈妈为她买了人生中第一部照相机。1969年夏天,她高中毕业,来到加拿大的拉布拉多省,在当地因纽特族和米克迈克族孩子的一个日间夏令营做帮手,这些孩子本生在半游牧家庭,但从这一年开始却得住在保护区里。这次经历在Ewald心里种下了日后让摄影与其他元素相互融合的种子。她此行给孩子带了一部拍立得,为自己带了一部大画幅相机。在此之前,她的梦想是成为美国纪实摄影女摄影师多罗西亚·兰格(Dorothea Lange)式的人物,成为民权时代的摄影艺术家,但这段经历让这个梦想变得复杂了起来,因为她发现这些孩子(有一些比她小不了几岁)拍的照片“比我的作品更有力量,也更加深刻”,她后来如是说。

在大学期间,Ewald学的是摄影专业,学习如何成为一名真正的艺术家,而不仅仅成为一名纪实摄影师,她在麻省理工学院求学两年,师从美国现代主义艺术家迈纳·怀特(Minor White)。1975年,她搬到肯塔基州怀茨堡,拍摄自己的照片,同时,她在当地一个成立于1969年的电影艺术中心里给学生办讲习班,期间还在乡镇上最后一个单室学校里短暂地上了一段时间的课(艺术中心名叫Appalshop,Appal意为阿巴拉契亚,到现在还红红火火呢)。Ewald在肯塔基州住了6年,她在这里得出了以同情心为出发点的概念主义摄影理念。正如她在自己博物馆回顾展的专著中所写:“有时候,我觉得自己是在伪装成教师,为的是拍到我想要的作品。”

(翻译:黄婧思)