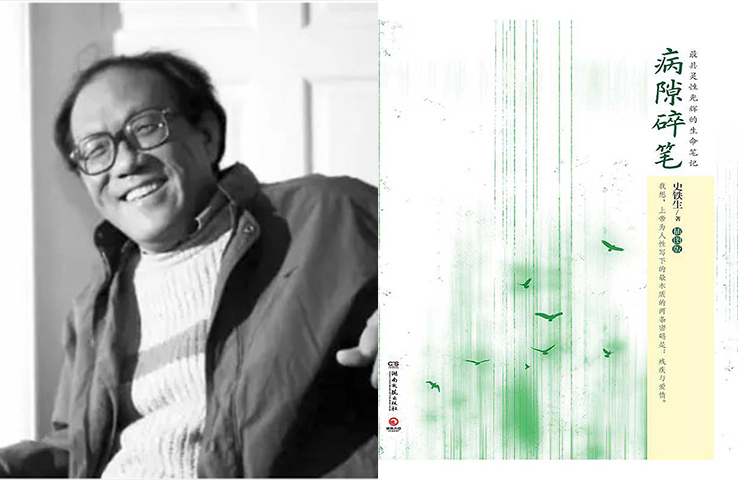

“它不疼,也不痒,并没有很重的生理痛苦,它只是给行动带来些不方便,但只要你接受了轮椅(或者拐杖和假肢、盲杖和盲文、手语和唇读),你一样可以活着,可以找点事做,可以到平坦的路面上去逛逛。但是,这只证明了活着,活成了什么还不一定。”史铁生在《病隙碎笔》中如此书写身体残疾给一个人带来的最大困苦。 21岁那年,他迎来了残疾的宣判。对他来说,这个事件令人惊慌哭泣,又发生得如此普通,“普通得就好像一觉醒来,看看天,天还是蓝的,看看地,地也并未塌陷,”人还得活着。

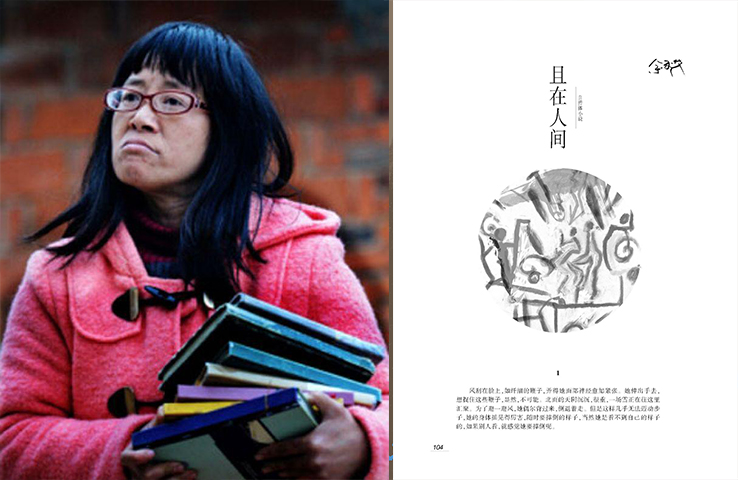

史铁生认为,残疾与写作之间存在着深切的关系,“写作,多是因为看见了人间的残缺,残疾人可谓是‘近水楼台’。”在史铁生之外,还有类似的残疾书写吗?今年,余秀华自传体小说《且在人间》刊登于3月的《收获》杂志上,这是一部以残疾女人之口呐喊残疾之痛的作品,其中讲述从痛苦的婚姻中逃脱、并为恋爱对象写出《穿过大半个中国去睡你》的情节,可以看做是女诗人成名前的艰难历程。去年《收获》秋冬长卷刊发了普玄的《疼痛吧指头》,他以非虚构的形式讲述了自己患有孤独症的儿子的故事,并将这种我们意识之中的“疾病”坦称为“残疾”。《疼痛吧指头》现在已由长江文艺出版社出版。

以自传式或非虚构的路径,这两部作品实实在在揭示了残疾对于写作者本人的影响,余秀华和普玄二人也依据各自面对的残疾现实生出了不同的解读——余秀华反复地捶打“残疾”二字,而普玄明显抱持着一种宿命论式的论调。

反抗:“我为什么是残疾?”

在《且在人间》里,“残疾“是余秀华整个书写的核心词汇。小说主人公周玉的“残疾”首先体现为无法控制的摇晃的身体,走路时“身体摇晃得厉害,随时要摔倒的样子”,而这一点让她屡次受窘——新婚之夜,她的丈夫就夺门而出,为了不辜负父母的期望,周玉这个“残疾的女人”就吃力地在后面追着,她摔倒了两次,摔得裤子上都是泥巴。

很显然,残疾既包括了具体的身体缺陷,比如身体摇晃、走路跌跤,也指向了她在两性及婚姻关系中更加低微的位置。父母为她找到的丈夫,是无依无靠又没有正经工作的上门女婿,还有强奸犯的前科,但至少在生理外观方面属于“正常人”,而周玉的全部身份就是“残疾女人”——上门女婿对应残疾女儿,这样的婚配在父母眼中是足以满意的,对她来说则完全不能接受。

丈夫在打工归家、想要与她同床之时,却被周玉以“肮脏”的理由拒绝。这激怒了丈夫,丈夫想,看来这个女人还不够了解自己的情况,表现得还不够顺从和谦卑。面对丈夫的羞辱和暴力,她的反抗十分激动而暴烈,“我不是别的女人会逆来顺受!你再打我一次,我一定杀了你!”她不能明白,为什么“只凭有一个结婚证就把一个陌生人理直气壮地甩在了她的床上”,”一个四肢健全的男人就这样用他的四肢健全把一个女人压得无法透气”。

虽然文中多次提到“残疾女人”,但余秀华本人并不接受“残疾女人”这个现实,以及这个现实带给人们的心理预设。她不止一次在文中反问,“身体的残疾不是我的错,我为什么要无端承受这样开始就有计谋而没有一点情谊的婚姻?”这与史铁生在《病隙碎笔》里对于残疾的认知极其相似——在21岁那年迎来残疾,他庆幸自己当时就知道错误不在自己,“没有理由!你没犯什么错误,谁也没犯什么错误,你用不着悔改,也用不上怨恨。让风给你说一声‘对不起’吗?而且将来你还会知道:上帝也没有错误,从来没有。”

妥协:“残疾也是一种生活”

普玄《疼痛吧指头》的第一个场景,是他的儿子在冬天灰白的太阳下玩指头。他十七岁了,从小咬手指头,年年咬月月咬,那手指头现在已经带着血迹。去医院多次检查之后,这个孩子终于被确诊为“孤独症,终身疾患”。

令人好奇的是,与余秀华所说的“内心的一盆火”类似,普玄对于这个孩子的描述也是“内心有一股火”。只不过,此处“火”比喻的不是欲望,而是语言——他的孩子不会说话,爸爸妈妈的称呼对他来说属于天大的难题。作为父亲的普玄如此想象着:“这股火被深深地埋在底层里,埋在胸膛深处,发不出来,”时间一久,成为了“深埋在地壳里面的黑色矿石”。

《疼痛吧指头》故事的主体部分是他们与“残疾”共处的现实,这里没有什么孤独症的浪漫奇迹,也没有突然蒙受天赐神启的患儿,只有一次又一次在现实中受挫。受挫一方面来自于求医的失败,普玄带着自己的孩子,寻遍山区中医、针灸神医,试过医院问诊、住家治疗,甚至试着调整风水或组织法事,最终希望都一一落空了。

另一方面,受挫还来自家庭关系的失效。虽然锲而不舍地带着儿子看病,普玄并不讳言,自己已经与那时的妻子离婚,各自重组家庭且又生下了健康的孩子。而在这两个新家中,都没有儿子的位置。即使从法律上来说孩子判给了他,普玄有职责监护孩子成长,但是,“十几年来,我们甚至没有给他设一张床。家里面没有他的气息,没有他的书包,没有他的茶杯,牙刷,鞋子,衣服,没有他的任何印迹。”这个没有自理能力、一天到晚咬着手指头的儿子,一直生活在外面:和日渐老去的爷爷奶奶住在一起,或者在医生家里接受中医治疗。 现实就在眼前,现任妻子不同意,他无法把孩子带回家里。

由此,因为残疾,儿子在家庭关系中成为了一个隐形人,对此深感愧疚的普玄诉诸宿命论以求解脱——就像求医问药没有出路,土办法还留有一线生机一样——宿命论也是起到了与所谓土办法类似的心理慰藉的作用。“亲妈管不了,爸爸管不了,后妈也管不了,每个人各有各的理由,却形成我儿子有家无可归的格局。这个格局让我明白了命运,明白了爱和家庭。条分缕析的时候,就是爱消失的时候。四处没有落点的时候,命运便飘散在空中。”

这话的意思是,既然爱和家庭是这样运转的,那么儿子无家可归就不能责怪任何人,只能说是遭逢厄运。在自己的母亲也就是孩子奶奶的视角中,普玄将“接受残疾”化为了一种常见的对生活逆来顺受的态度。他写道,他的母亲在十八岁时和一个残疾的“跛子”结婚了,生的大儿子半聋半哑,终身未婚。先是丈夫,再是长子,现在,“轮到她孙子了。”“残疾也是一种生活,” 对她来说,“是一种熟悉的生活”。只是比起丈夫和长子的残疾,孙子的“残疾生活”更为残酷罢了。

爱情:“爱怎么会发生在残疾之人身上呢?”

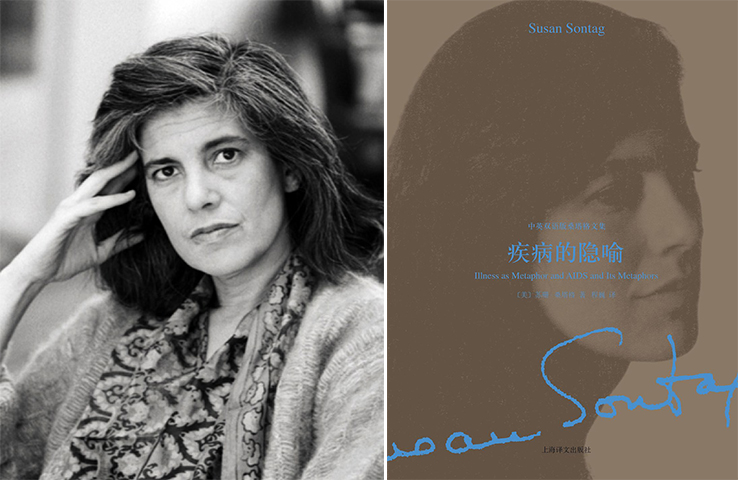

外界与内心的冲突,造就了周玉内心的一盆火,这“一盆火”令周玉不停地发烧、疯狂、发泄、退烧,失望——这一连串生病、发烧与浪漫爱的联系,不禁令人想起了苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中所写到的结核病的文学神话。“结核病的发烧是身体内部燃烧的标志:结核病人是一个被热情消耗的人……依据有关结核病的神话,大概存在着某种热情似火的情感,它引发了结核病的发作,又在结核病的发作中发泄自己。”

也就是说,周玉的残疾虽然是天生的,她的患病模式却是“结核病”似的。她清醒地看到自己在热情中过度消耗,又在病痛中自我发泄,她在余秀华的笔下不止一次地呐喊:“‘我为什么是残疾?’她大喊了一声。雪下大了,街道上的人更少了,没有人听见她在喊。‘为什么是残疾?为什么?’她声嘶力竭地喊着,眼泪终于流了出来。她一声接一声地喊:‘我为什么是残疾?我为什么要结婚?我结婚是为什么啊为什么啊?’”令人印象深刻的是,即使得不到一个答案,周玉也没有诉诸宿命论寻求解脱,或者说,她与其他残疾女人,甚至健全女人的不同之处,就在于她的“自我觉醒”;而正是这种自我觉醒使她陷入了比原来更大的绝望,也就是苏珊·桑塔格所说的“这些激情必定是受挫的激情,这些希望必定是被毁的希望”。

当这种激情找不到落脚之处时,她必然转向另外的情感对象,在文中,这个人是与她在电波中有过交流的电台主播。在与此人的接触中,周玉认为自己陷入了爱情,更为复杂的是,出于残疾的身份,她又对这种爱情感到不可置信。爱怎么会发生在残疾之人身上呢?“爱!她又轻轻地念出了这样一个字,这个字吓了她一跳。仿佛远在天边的事情此刻被她握住了一个指头。她仔细地看了又看,怀疑它的真实性;它怎么可能降临在我这样一个被命运抛弃的残疾人身上呢?””我这个残疾的又不好看的女人,他凭什么喜欢我呢?他那么优秀,他怎么可能喜欢我呢?”

矛盾之处在于,她自己将残疾之爱与羞耻之心联系了起来,并认定一个陷入爱情还要执着地寻找爱情的残疾人是应该感到羞耻的。因为与健全女人相比,她自认是卑微而丑陋的,在文中,她对自己使用的词汇是“小丑”、“恶心”和“不知廉耻”。“她在街上溜达。她不知道自己有多狼狈,许多人好奇地看着她,如同看着一个不明来历的生物。她的羞耻之心如同这阳光一样越来越明艳了。”

值得注意的是,余秀华所写的周玉对于爱情的矛盾态度,正代表着她不能拒斥的社会偏见对她自我认知的渗透。对此,史铁生也曾有一段论述,他引用了福柯《疯癫与文明》的名句 “疯癫不是一种自然现象,而是一种文明产物”,将之适用于残疾,并如此说道,“肢体或器官的残损是一个生理问题,而残疾人(以及所有人)的性爱问题,根本都在文化。”

受难:“孩子,你是一个英雄”

分析儿子残疾的起因,普玄的宿命论色彩愈发浓重。根据《黄帝内经》讲座中孕育的内容,他开始反省自己的失误。“我的儿子,他是在我们没有准备,并不想要他,情绪不高、精血不足的情况下来到这个世界的。”我们姑且不论此番归因是否科学、是否与事实相符,有意思的是,这种朴素的观点似乎与桑塔格所写的西方前现代时期对疾病的看法不谋而合。这种观点认为,疾病是一种对人的适当而公正的惩罚。“对古希腊人来说,疾病要么是无缘无故的,要么就是受了报应(或因个人的某个过失,或因群体的某桩罪过,或因祖先的某起犯罪)。”正因为父母没有秉承天地之气,所以他们被“惩罚”生出这样的孩子。

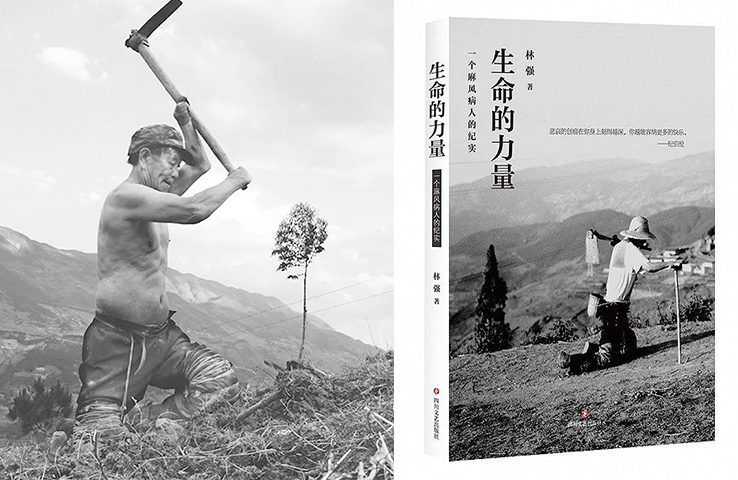

而正因孩子是他受到的“惩罚”,所以普玄在文中倾向于将孩子寻医问药的过程比喻为“受难”,而“受难”这一情绪在书写疾病的文学中非常常见。比如在去年出版的《生命的力量:一个麻风病人的纪实》一书中,作者林强就选择以赞美麻风病人坚强勤奋为基调。在接受采访时,他也着重表达了对残疾人自强不息的感叹,“钱志昌只有一只手有手掌,两只脚都没有了脚掌,在这么贫穷的地方,他可以用嘴巴播种,二十年来收获了十八万斤玉米。”

像赞美麻风病人勤劳勇敢一样,普玄用许多感情满溢甚至有些夸张的排比句,感叹了儿子接受针灸治疗的过程。“这么长的银针,谁见过呢?/ 这么长的银针,是扎人的吗?/ 这么长的针,扎猪屁股还差不多,这是要扎谁?”“孩子,扎完了。坚持一下,明天就好了,明天你就会开口说话了。/ 孩子,再坚持一下。一下。一针。前面的都不算,最后一针最见效……/ 啊,孩子!你是我见过的最勇敢的人,最牛的孩子,你是一个英雄,一个年纪最小的英雄。”这又与之前所说的孩子无家可归的不幸命运之间,形成了一种矛盾感,仿佛孩子因残疾而完成了一种使命,因受难的崇高而将不幸与不公冲淡了。

此外,对于残疾的自述和来自他人视角的讲述也有着明显的不同。通过余秀华的自述,我们可以直接看出她困于残疾身躯的“一团火”,即使这团火的表达偶有太过平铺、缺少节制之嫌;而在普玄的孤独症儿子的写作中,“一团火”似乎是从家长的立场被加诸孩子身上的,那是混合了后悔、愧疚、失落与质疑的心态,而并非出于孩子本身——读者只能看见他咬着自己的指头——除了受伤的手指头,没有什么可以为他表达出他自己的声音,而“英雄”的称呼,于是便显得尤其勉强和无力了。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】