就在这个周末之前的5月25日,光线传媒的股票突然大跌,跌幅超过6%,股价收在10.73元,市值为314亿元。

光线的股价从2017年年中开始最低点的7块多开始上涨,到今年3月的时候股价曾经一度达到13.73元,创下三年以来新高。只可惜风向忽然大变,光线4-5月以来股价再次下滑,到上周五已经跌到10元区间。

在股票社交媒体“雪球”上,直接有股民一针见血地提出了问题,“光线为五大之首,电影行业里的第一名,好厉害,王长田也是个努力的老板,公司参与投资发行的影片也很多,为什么股价就老是不涨反跌呢?”

这样的疑问相信是很多投资人,以及影视圈内人共同的疑惑。这样的疑惑在这个5月似乎又被无限放大,一系列的事件出现,把光线推到了风口浪尖,让更多人对于这家公司的现状和未来产生担忧。

流年不利?还是另有原因?光线究竟惹到了谁?

1、5月的光线:几乎成了千夫所指

即将过去的5月恐怕将是光线传媒近几年来过得最辛苦的一个月。

一切从五一档《后来的我们》开始。电影《后来的我们》4月28日上映,上映4天报收超9亿元票房,成为今年“五一”小长假期间最卖座影片。在票房猛增的同时,该片上映首日晚却被曝出大量集中退票的情况,被业内怀疑为抢占排片制造虚假的预售成绩。

此后事件不断发酵,各路自媒体或通过内线消息揭露,或转发,或评论,将这个事件俨然热炒成了2018中国影坛“第一黑幕”。

遭遇恶意刷票和退票事件,作为出品和发行公司的猫眼声誉受损。此次造假风波穿透后的大股东却不是别人,正是上市公司光线传媒,要知道在电影上映前一天光线当时的股价还是涨停的。

后来,当然是一天一个剧情,但是光线依靠危机公关把事件与猫眼的关系尽量撇清。只可惜与此同时包括淘票票在内的竞争对手以及一众媒体似乎并没有放过猫眼和光线的意思,直到《后来的我们》的票房逐渐被《头号玩家》取代,包括猫眼在内的平台应监管要求“改革退改签”而暂时告终。

但是有一点可以肯定,猫眼和光线的品牌与声誉经过这一事件之后已经大受影响,倒不是说将有多大的责任或者业绩影响,而是股民开始质疑此事件是否是“业界某些势力专门针对光线”的作为。

这样的疑问显然颇有根据,就在《后来的我们》持续发酵期间,“丁晟的三千七百万发票事件“非常紧凑地再次跟进,像打组合拳一样又扫向了光线。

5月3日,导演丁晟和《英雄本色》出品方海上影业,酷仔影业等一起突然无预警地发难,要求光线提供《英雄本色》片3700多万宣发费用和票补的明细。

时隔首映4个多月,正好又是在光线和猫眼应对《后来的我们》还颇显手足无措,估计公关部门每天焦头烂额加班开会的时候——这一边竟然又出包了。

丁晟称“最终仅收到一张表格“,追问“究竟钱花在了哪里”,光线的回应是“你们的要求太过分了!“并且发出公告称“没有权利和义务向其他任何第三方透露包括宣发明细在内的任何信息和资料”,并表示影片最终的票房是影片品质和宣发共同作用的结果,影片票房不佳,宣发并非全责。一时之间,”最牛的乙方“,”最强势的宣发方“,等称号纷纷出炉,连同猫眼的退改事件一起——光线成了千夫所指。

就在丁晟索要发票的同时,一条未知的“隐线“似乎又被埋下。丁晟发声之后,《英雄本色》的第一出品方北京文化,按道理是直接与光线签订合约的公司,他们是有权直接要求光线提供明细的,但是第一时间北京文化却并没有“出手”。

当时北京文化强调选择光线是“尊重导演意愿”,还强调了北京文化除了把垫付的费用转交给光线外,未参与实际宣发工作和宣发费用的支出——态度很明确,北京文化暂时置身事外。

只可惜,这一条隐线当时没有爆发,现在看来是“不是不爆,时辰未到”,在5月的下半,就当人们似乎已经开始把光线抛在脑后的时候,北京文化又再次拉响了针对光线的新一轮警报。

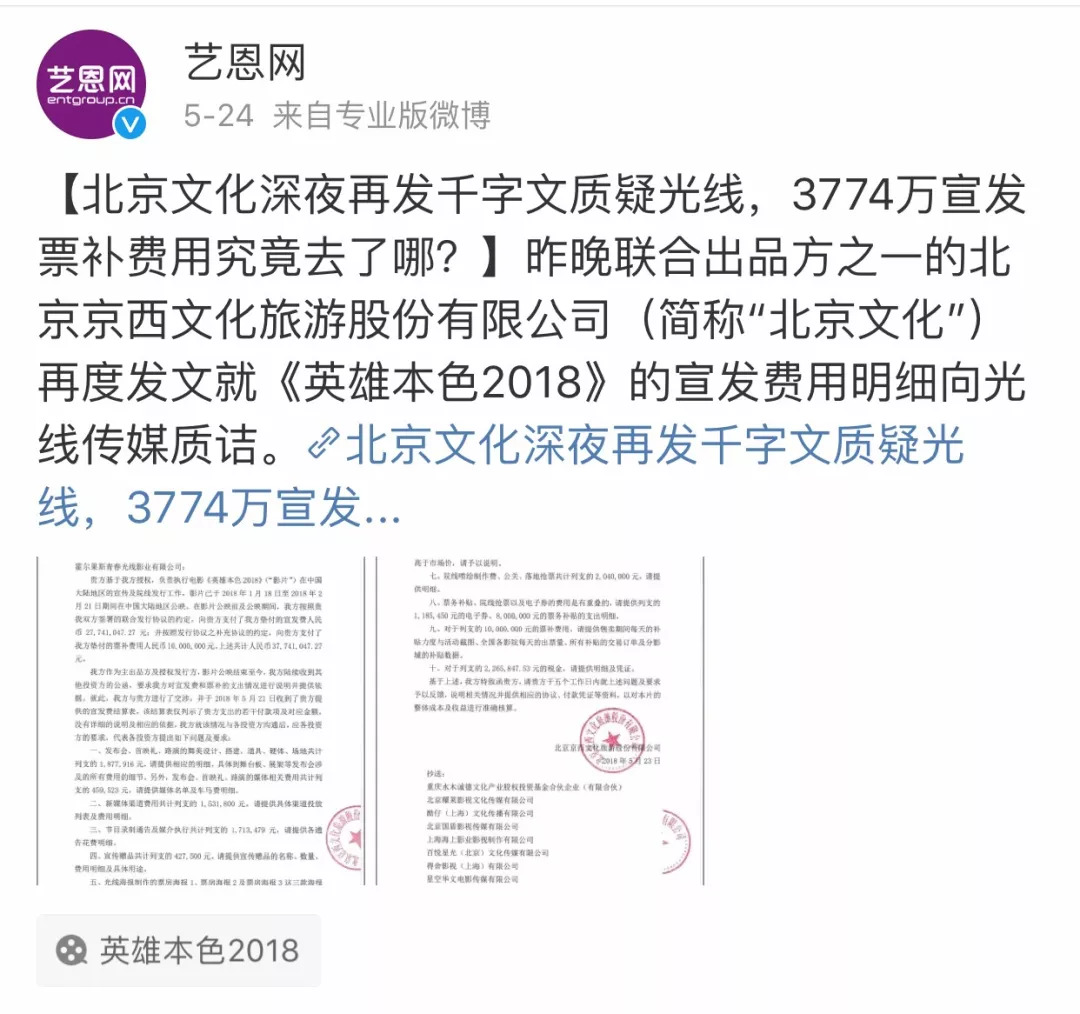

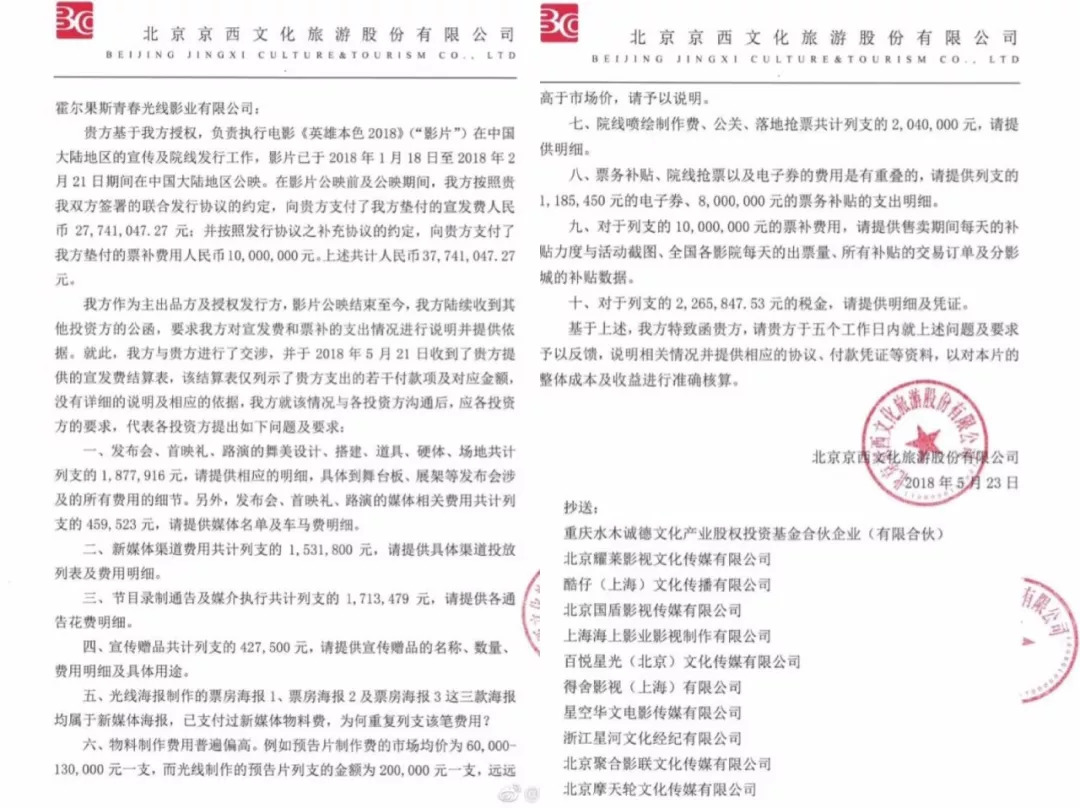

5月25日,当人们已经开始在展望暑期档的国产片大战时,北京文化又是无预警地跳了出来,发起了新一轮“向光线开炮”,打响了“十问光线”的新一轮攻势。北京文化的这一轮攻势显然是有备而来,十个问题,从票务补贴,到宣传物料,再到宣传赠品,线下活动,几乎从宣发的每个细节都扣出了问题,要求光线给予一个支出明细和清晰答复。

其实在北京文化突袭之前,5月21日的时候光线就已经提供了涉及1000万票补和2774万宣发费的费用结算表,算是给了之前丁晟事件一个明确答复,但是北京文化显然认为事情没完,坚称部分费用“没有详细的说明及相应的依据”。

截止到今天,光线还没有对北京文化的十问给出一个“十答“或者进一步明确的回应。

看到这里,整个光线在5月的脉络已经逐渐清晰,从《后来的我们》,到丁晟要发票,再到北京文化的十问,似乎是一环扣一环,时间点上,再到主线引出支线,支线比主线更为有力——这个节奏把握得相当好。光线的公关部门在5月应该是世界上最忙碌的公关部门之一,面对着一轮节奏紧密的互怼,已经使出了浑身解数。毕竟,在这一轮互怼中,还引出了淘票票VS.猫眼,光线宣发“亏待”熊欣欣《光辉岁月》这样的支线剧情;牵一发动全身,但是所有的目标指向似乎只有一个——光线传媒。

2、财报被放大:光线股价难以承受之重

如果将五月一系列的事件看作是光线股价持续低迷的原因,恐怕就有失偏颇了。综合起来看,光线股价的下跌与其财报表现或许有着更大的关系。

就在《后来的我们》上映前夕,4月25日,光线披露一季报,数据表面上看似不错,但是引起了外界的一些担心。数据显示公司2018年一季度营收4.01亿元,同比下滑34%,由于作价33.17亿元出售所持有新丽传媒股份有限公司股权,实现净利润19.93亿元,同比增长977%。扣非后,光线传媒净利润仅有8796.38万元,同比下滑52%。

同时披露的年报显示,2017年光线传媒净利润为8.15亿元,较2016年增加10.02%,但是相比于2016年增幅84.27%出现大幅放缓,而扣除非经常性损益的净利润为4.61亿元,较2016年下降11.01%,这是光线传媒扣非净利润三年来首次下降。

除主营业务之外,支撑光线传媒去年利润的一大板块是投资收益。2017年,光线传媒对联营企业计提的投资收益、增持天津猫眼股权后的投资收益,合计达到3.7亿元,占利润总额比例44.96%。

所以综合光线去年一年以及今年第一季度的财务表现,可以总结为:增速放缓,利润下降,投资收益成了主要依靠。投资收益的占比增加也意味着光线的主营业务盈利能力正在逐渐削弱——说大白话就是影片缺爆款、电影制作成本提升以及衍生品销售不佳。

光线传媒2017年收入前五名的影视作品分别为电影《大闹天竺》《三生三世十里桃花》《嫌疑人X的献身》《缝纫机乐队》以及《春娇救志明》,收入共9.49亿元,占全部营业收入比例51.51%。从中我们可以看出光线主营业务上的隐忧:爆款影片不多,除了靠着春节档红利大赚一笔的《大闹天竺》基本没有票房力作,这与同级的万达,博纳以及华谊兄弟相比可谓差强人意。

其实光线影片的疲软已经不是今年一季度或者去年一年的事了,2016年光线上映了《美人鱼》、《谁的青春不迷茫》、《火锅英雄》、《大鱼海棠》、《从你的全世界路过》、《你的名字》,这些影片的成绩明显已经好于2017年,有不少是爆款,收入约17亿,净利润约7.5亿,净利润率45%, 但是业务增长还是低于外界预期。因为其中投资收益有2亿多,主要是卖出天神娱乐股票收益,剔出这部分,电影相关业务收入增长低于50%,利润增长也低于50%,当时在2017年初光线的股曾经一度跌到了9块多,比现在的股价还要低。

因此,根本上来说,影响光线股价走势的主要是其财务表现,以及整个A股大盘的变化走势,与光线近期遭遇的各类曝光事件或许并没有太直接的联系。

那么,我们是否就能认为5月光线碰到的千夫所指就不是什么大不了的事,炒作一阵,早晚都会过去呢?如果这么认为,显然忽视了这一系列事件与光线主营业务收入放缓之间潜在的必然联系。

3、频繁遭遇公关危机:变化的环境,光线的隐痛

前面列举的光线2016-2018年以来的财务数据已经很好地说明了光线在影片票房表现上的不尽如人意。那么在这样的情况下,光线所急需的就是票房大卖。因此光线在宣发上像是被套上了紧箍咒,而且在与其他影视公司及其项目的竞争上也进入了白热化的阶段。

《后来的我们》票房大卖,这是光线急需的;《英雄本色》票房不利,光线把宣发的工作交给了猫眼,而猫眼又把时间精力砸在了同期上映的印度神片《神秘巨星》上,结果《神秘巨星》票房达到7.5亿,远胜《英雄本色》的6000多万,这其实对于光线来说也是急需的——投入产出的角度来说,这样的分配与安排完全有道理。

只不过,这样力拼主营收入,同时拉动猫眼收入的做法显然引起了强烈反弹。《后来的我们》上映两天后立刻有媒体详实爆料,揭露退票真相——没过几天丁晟又立刻跟进要求宣发经费的发票——同一时间没有立刻声援的北京文化三周之后突然又高调要求光线给个公道:如果说这些事件没有联系,在五月有节奏地打出牌来是纯属偶然地话,恐怕没人会信。

无疑,原来在影片宣发上口碑出众的光线引起了内外一些人和公司的强烈不满。宣发经费的使用历来是一条灰色潜规则,就算是好莱坞六大在超级大片上的宣发明细历来也不是全透明的;至于售票平台的“退改签“混乱,也不是一时一日的现象,而这个月却挑光线和猫眼的项目来了一个算总账,恐怕背后更多也是人为的因素在作祟。

历来在行业中,对于光线在宣发这块负责的人员的口碑就有所传闻;行业也流传着在光线工作去发电影是一件“非常有挑战“甚至“很别扭”的差事,因此底层的人事变动也是家常便饭。时至今日,麻辣娱投(ID:malayutou001)记者认为,这些行业内坊间的传言在五月得到了很好的印证。虽然光线和猫眼声誉的受损或许将使得其竞争对手“颇为得意”,但是无疑光线内部的许多做法和风格是造成这个光线“不想去回忆的五月”的主要原因。

一个公司的行事作风,都是由这家公司的“人”来决定的。

当然,从光线的财报和股价中我们也可以理解,作为光线内部的员工来说,恐怕是太想发好一部影片,能够获得票房大卖的同时又最大限度地降低成本,拿到自己的宣发经费;毕竟,无论是企业还是个人,无论是业绩和收入,都是无法回避的第一要务。

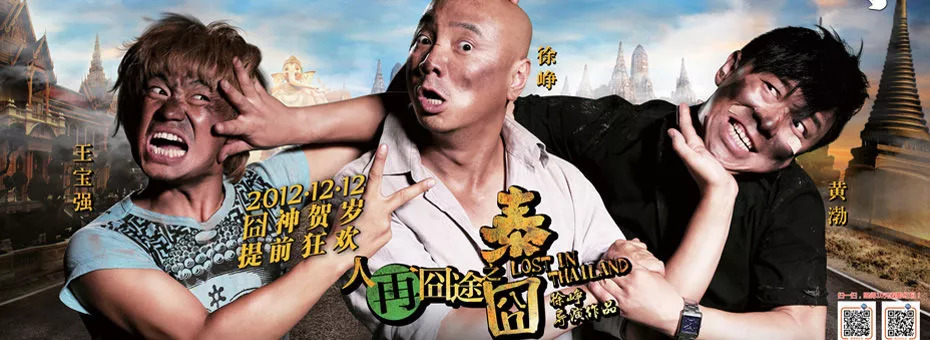

其实,回头去看,2012年光线投资《泰囧》大热,2013年发行《致青春》《中国合伙人》表现出众,一度占全国国产片票房接近20%,光线也就是在那三年时间在营业利润、利润总额、净利润均上都走在了行业前茅,一举成为行业翘楚。

但是进入2016年,光线传媒电影及衍生品的营收为12亿元,同比下滑5.84%,是近3年来公司在电影业务上的首次下滑,之后一直到现在都进入了一个相对的低迷期。

“风险高、业绩缺乏足够的稳定性已成为影视公司普遍较为头痛的问题”。光线传媒自己也很清楚,在年报中也写道:“随着市场竞争的加剧,单部影视作品面临的不确定性日益提高,对公司的整体业绩也产生不确定性影响。”

这样的不确定性被放大之后,就出现了今年五月光线受到的千夫所指。

偶然,必然;财报,股价;指责,辩护——在这一场又一场的“好戏”背后,或许还是有迹可循的。

(麻辣娱投原创文章,未经许可不得转载。)