简·扎拉谢维奇(Jan Zalasiewicz,英国莱彻斯特大学古生物学教授):

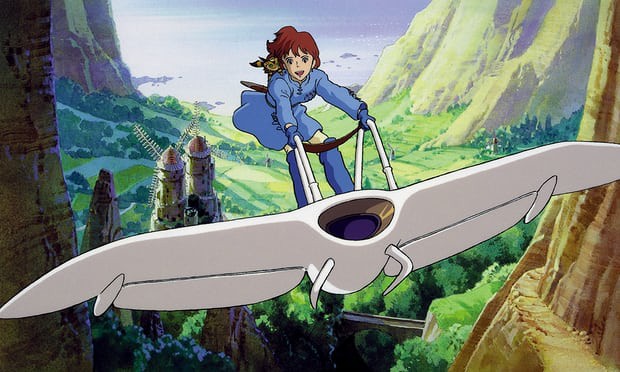

《风之谷》,宫崎骏,1984

每当我重读幼时喜爱的科幻小说——阿西莫夫、克拉克、海因莱因——我时常感到失望。有些情节固然不错,但整本书却显得沉闷。为人父母后,我接触到了宫崎骏,他的作品不带一丝沉闷。他的电影作品老少皆宜,我这样的大人也能大体吃透。他对历史、政治与环境问题的思考十分深刻,且极度悲观。作为研究“人类纪”(Anthropocene)这一概念——并坚持认为人类正改变着地球的地质环境,且此举将为未来世代带来不利后果——的学者,我觉得他的作品十分引人入胜。

《风之谷》的背景设定在一个遭逢大灾变之后的世界,海洋呈酸性,丛林中毒气弥漫且有体型巨大、外表骇人的昆虫居于其中。娜乌西卡归属于诸多存活下来并奋力求生的小规模人类社群之一。她竭力保护巨型昆虫——在别的电影中往往将视其为怪物——并试图修复丛林的生态环境。她明白昆虫是生态系统的有机组成而非异数。

在我看来,宫崎骏是当今少数其作品能充分反映人类纪现实及其对人类所造成的后果的大众艺术家之一。他直面困境,但也明白人类必须共度难关,生活仍会继续,尽可能利用自己身边现成条件即可。我们别无选择,只能活在这个受损的世界并竭尽所能。

大卫·伊格尔曼(David Eagleman,斯坦福大学助理教授,神经科学家):

《西部世界》(Westworld),电视剧,2016年至今

神经科学的大问题之一是:我们能否理解智能的诸原则,乃至于可以在另一基质(substrate)上复制它?一个相关的问题是:我们能否在计算性的基质上构造出意识?答案尚不明朗,但考虑到自然母亲曾运用数以千亿计的细胞来构建我们有意识的大脑,我们似乎也可以一试。

这些问题居于电视剧《西部世界》的核心,我作为科学顾问也有参与其中。故事发生于不久的将来,那时的我们可造出在外表、感受、言谈及行为方面均与人类无异的机器人。某公司建了一座以美国旧西部为主题的游乐园,你能去那里与机器人打枪战,和机器人妓女上床,还能与它们一同冒险。情节转折点起于部分机器人开始发展出自我意识且能回忆起前世的经历,而这令人类苦恼不已。

对于机器人可获得意识这类想法,我们目前尚无法给出肯定或否定的判断,但它看上去确实有些道理。AI的发展路径十分多元。开发软件而不去触碰一切物理实体会容易不少。但我们想不想要以及能不能创造出与人类相似的AI,仍是悬而未决的问题。

我与我的同事多年以来已经在这些问题上写过不少东西,但当你把想法贯彻到科幻小说里的时候,它便会吸引到更为广泛的受众。我认为《西部世界》在唤起公众对这些问题的意识这一点上功不可没。

乔万娜·提涅蒂(Giovanna Tinetti,伦敦大学物理学与天文学教授):

《星际穿越》(Interstellar),克里斯托弗·诺兰,2014

《星际穿越》中最令我喜爱之处是其对太阳系外行星的刻画——这些行星处于太阳系之外并围绕某颗恒星旋转。我在伦敦大学有支团队专门研究这些行星的性质,它们通常距地球数十乃至数百光年。我们已开始探寻类地行星,但在此过程中我们却发现行星极具多元性且奇妙无比,以至于令我感到自己的兴趣点至少已略有转移。

在我看来,根据我们手里所掌握的信息,《星际穿越》对角色们所前往的行星有相当准确的描绘。第一颗星球,也就是马修·麦康纳(Matthew McConaughey)所扮演的那个角色在离开地球后所到访的那一颗,是个水上世界,他们在那里遭逢了巨大的海啸。我们相信类似的行星一定是存在的——与之类似的还有冰雪世界,它出现在电影的后半段。我们知道有许多距离其恒星非常遥远的岩石类行星,电影对这些行星的刻画是基本真实的。我还认为,假如气候变迁如此继续下去的话,片中对地球未来的展望或将“不幸言中”。

在某种意义上,它有助于人们了解这些行星的外貌:如今,当我想起水上世界,电影里的画面立刻就会映入脑海。在公共科学讲座上我也会不时使用《星际穿越》里的图片。你根本不用煞费苦心地描述行星的密度或揣测其可能的外貌,只要贴出一张图,人们马上就明白你的意思了。这是极具说服力的。

马丁·利斯(Martin Rees,英国皇家天文学会成员,剑桥大学宇宙学与天体物理学荣休教授):

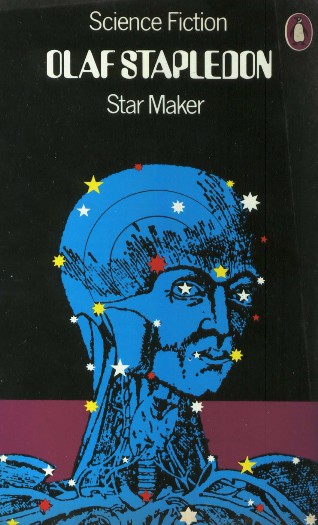

《最后之人与第一人》/《造星者》(Last and First Men/Star Maker),奥拉夫·斯泰普顿(Olaf Stapledon),1930/1937

我并非科幻小说迷,但我很喜欢奥拉夫·斯泰普顿的书。我第一次读到它们是在1960年代,那时我还是学生。当时我只把这些书当作闲暇消遣,现在想来,它们是富有远见的。

斯泰普顿在1930年代写的《最后之人与第一人》以及《造星者》这两本书里满是奇妙的想法。前者涵括了未来20亿年的历史及18个各不相同的人种,其中第一种人就是我们。随着时间的流逝,他们离开了地球并散居于地外行星。某一人种有着巨型大脑但几乎没有身体。可创造出全新物种的无身体大脑——他们设计出了此后的人类形态——这一理念是极具想象力的。我们如今也在讨论一些类似的理念。

《造星者》的格局要宽广得多。叙述者从地球开始,进入空间并逐渐与居于他处的智能生物融为一体。接下来遇到的便是造星者,他创造了包括我们在内的许多宇宙,某一些宇宙较其它一些宇宙运作得更好。其中一个宇宙相当有意思,其特性与后来的物理学家休·埃弗雷特(Hugh Everett)对量子力学的诠释并无二致,此诠释认为但凡存在量子不确定性的地方,无论采取何种选项都会导致宇宙分裂。另一个宇宙则没有空间维度,只有时间——斯泰普顿称此为音乐宇宙。考虑到这两本书都是1930年代写成的,斯泰普顿之匠心独运可见一斑。

珍妮弗·杜娜(Jennifer Doudna,基因编辑技术CRISPR的发明者)

《火星救援》(The Martian),莱德利·斯科特(Ridley Scott),2015

《火星救援》的开场,讲述了一位宇航员——由马特·戴蒙(Matt Damon)扮演——因一场沙尘暴被困火星。它关涉到两项主要挑战:首先,戴蒙扮演的角色如何能在此绝境中求得一线生机——他怎样为自己找到食物与能源——其次,回到地球上的空间科学家能用什么办法来救他回家。

我自己的工作侧重于基因编辑:我发展了一种名为Crispr的技术,可精确地改变细胞中的基因序列。2012年时,我们首次发布了相关的工作成果,世人已接受对人类细胞中基因序列的修改,这也包括多种动植物。

当我观看《火星救援》时——这部电影上映后在我的实验室里激发了许多讨论——我同时也在思考基因编辑技术如何能应用于人类的火星之旅。举个例子,马特·戴蒙在电影里靠种土豆来维生。假如能运用基因编辑技术,那你也许就能改变土豆的某些构成,减少其所需的水分,或以其它手段来使其更能适应火星环境。

我们的地球家园已经面临诸多棘手问题,与其花费宝贵财富送一群人去火星,我宁可人类集中精力去直面眼下的挑战。话虽如此,但我们人类毕竟是个爱好探索的物种;我们生来就是冒险家,我认为,如果我们有朝一日能到类似于火星这样的行星上去旅行,这将能催生出无数有趣的技术和想法,而这或许也能为我们的地球家园带来实质性的收益。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】