图左为瑞典民谣女歌手苏菲·珊曼妮,图右为王菲曾翻唱她的作品。

Start here:

和好莱坞电影迅速风靡中国并受到追捧不同,同样是以英语为主要表现语言,英文歌曲的传播速度似乎相对慢了一些。

或许是受限于不同语言、文化的差异,我们对唱英文歌的外国歌手们总是所知略少。当然,这种少是基于对比华语音乐来的。

即便英语这门国际通用语言,作为九年制义务教育的必修课已有多年。但我们得知、熟悉并最终喜欢上一位外语歌手的过程,约等于在中国和老外谈一场恋爱。

打这个比方,可能有些夸张。只能说,想找到一个自己喜欢并且风格合适的英文歌手,真的不容易。长期以来,在我们身边,这种推荐多半来自朋友的介绍,喂,来听听披头士吧,太棒了!或者是,你知道甲壳虫吗?这么牛逼你都不知道!

实际上,这两个名字在中国都指向了一支世界最有影响力的知名乐队,就是The Beatles。

The Beatles 乐队成员早期合影。

当然,外国电影、电视剧、综艺节目等也会经常有意无意地用主题曲、插曲、背景音乐的方式,给我们随机安利(推荐)一首首好听的外文歌曲。早在《老友记》热播的年代,这种传播的速率可能还会慢几拍。而现在,即便在中国,基本上已经能做到和全世界歌迷共享霉霉和水果姐了。

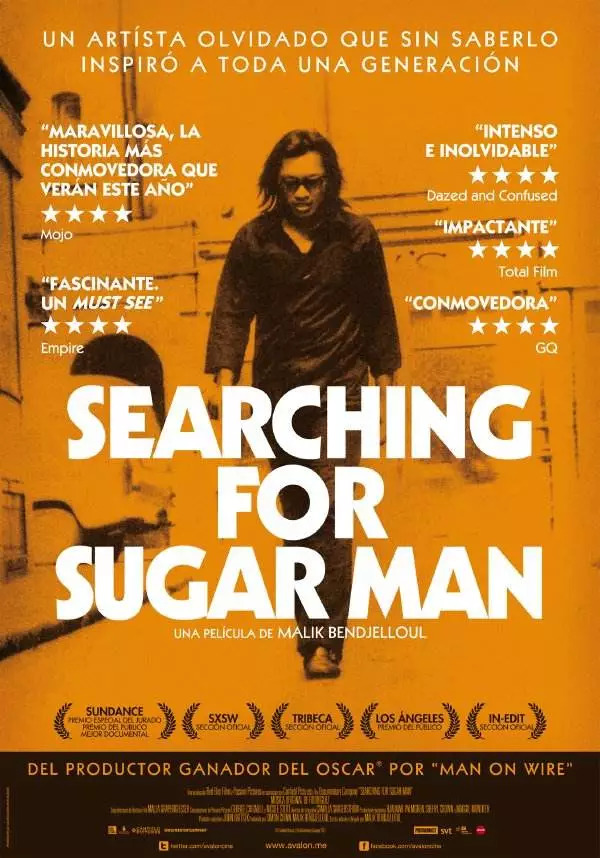

插一个好故事,若你看过奥斯卡获奖纪录片《寻找小糖人》,就知道这种借力传播的魔力,到底多有趣。

说了这么多,只剩下最后一种办法,也是最快捷、最有效的方式还没提,那就是通过翻唱。

先不说来自普通歌迷的素人翻唱,就像十几年前,金坛县音乐爱好者李志上大学时,也会在寝室练琴时,翻唱几首欧美摇滚乐的经典曲目。

这里重点要提的是,当一首歌意外被歌星翻唱,它的影响力真的会千差万别。

在我的印象里,从最早霸屏CCTV《同一首歌》等央视综艺的庾澄庆开始,那些被翻唱的外文歌比如《热情的沙漠》,就开始逐一换上了中国特色的包装,在全国观众面前亮相,甚至产生洗脑效应。

但很多人可能到今天也不知道,它们其实是一首首翻唱而来的外文歌,它的原作者除了后填的中文词以外,并非演唱的歌手原创,这里就比如庾澄庆那首《热情的沙漠》,原唱和作者来自日本。

这种讨巧和高效的创作办法,很快在音乐产业内被快速接受,而且开始批量复制。无独有偶,多半港台歌手都有翻唱过外文歌的经历,其中不少还是我们共有的青春回忆,像早年翻唱界的大户、也是华语乐坛最成功的女声组合SHE。

如今再去回头看,被SHE翻唱过的外文歌,真是可以列满长长的一个清单,保守地统计应该能超过10首。但同样,大多数歌迷可能并不知道它们的原作者是谁。

以几首较为熟悉的SHE翻唱歌曲举例,比如:

歌曲《Super Star》

翻唱自 Sweetbox 糖果盒子 的《Chyna Girl》

歌曲《天使在唱歌》

翻唱自 No Angels 无天使合唱团 的《When The Angels Sing 》

歌曲《半糖主义》

翻唱自 Play 玩乐少女组 的 《Cinderella》

歌曲《别说对不起》

翻唱自小甜甜布兰妮的《Every time》

歌曲《一起开始的旅程》

翻唱自西洋老歌J.D Souther《Only Lonely》

歌曲《我爱你》

翻唱Sweet box的《More than love》

……

想想看,如果SHE晚成立10年,选择在音乐版权意识快速提升的当下出道,面对如今各方声音对音乐原创性的格外关注,面对歌迷极度在意音乐归属性问题的当下,这样的大批量翻唱还能助其迅速成名吗?

事实也如此,关于歌曲翻唱是否要征得原创者同意和许可的问题,这些年始终在网络上发酵着,始终是音乐圈内热议的话题。

比如我们在音乐播放平台,经常能看到各种版本的cover曲目,这些作品如果深究起来,似乎也确实游走在音乐版权的灰色地带。

在知乎上,早就有人对此事发表提问:

其中,点赞最高的一条是这么说的:

总之,不管是向原作者申请授权,还是向版权方付费购买,歌手在翻唱前征得同意的这一个过程肯定是要走的,这个原则适用于所有歌,包括中文和外文歌曲。

当然,如果你认为涉及这一问题的多半是乐坛新人或非原创音乐人,那可能就错了。华语乐坛的绝对大姐大、天后级女歌星王菲,也曾经翻唱过外文歌,比如我们最熟悉的那首林夕填词的《乘客》,原唱者就是来自瑞典的民谣女歌手苏菲·珊曼妮。

先说王菲翻唱时的历史背景,这首《乘客》出自王菲歌坛生涯的第19张打碟、也是第10张国语专辑《将爱》,发行于2003年,专辑制作人是张亚东,专辑共有13首歌曲,其中4首歌由王菲自己作词作曲,其余歌曲由林夕、袁惟仁、郭子和杨明学等人完成。

在华语乐坛,光看这个华丽的制作阵容名单,就知道专辑的分量有多足。当然,这种水准也是天后应有的标配,而且现实也证明,在专辑出来以后,多首曲目如《将爱》《旋木》《乘客》等迅速登顶各大电台榜单,总结一句话是:真的很好听。

然而其中,最有意思和故事的当属《乘客》这首歌,分别以粤语和普通话两个版本收录其中,粤语版名叫《花事了》,填词人都是著名词人林夕。

也就是说,包括王菲本人在内,还有林夕、张亚东,对这首歌应该是格外满意的,不然不会拥有2个版本,而且分别收录其中。

换句话讲,这也是《乘客》能迅速在华语地区流行起来的重要原因,毕竟2种语言已经能确保歌曲本身在华人世界畅行无阻、无孔不入了,就像后期陈奕迅的不少经典流行金曲,也会这么做。

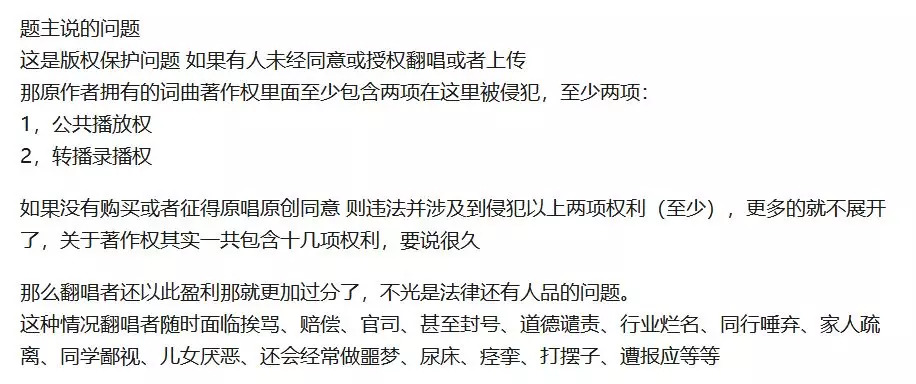

那就要问,《乘客》的走红是否为原曲《Going Home》打开销路,提升原作者苏菲·珊曼妮的知名度呢?或许搜索引擎的部分结果,能给予一个参考或启事。

在百度搜索“王菲乘客”,率先跳出的结果是这样4个,和英文版相关的占了2个引申结果。

与此同时,在搜索引擎底部的相关结果里,还有和英文版以及原创相关的提示,说明有不少人都有类似疑问或好奇,他们都曾关注《乘客》的英文原唱。

唯一比较遗憾的是,和王菲乘客相关的人里,并没有苏菲·珊曼妮的名字出现。在国内她和王菲的关联性,甚至比马云和王菲的还低。

但是,值得庆幸的结果依然显现出来,那就是多半王菲的歌迷,尤其是喜欢这首歌的人,会知道原唱是谁,原曲叫什么,它本是一首英文歌,这些事实并没有被忽略掉。比如知乎的提问里,点赞最高的是这条:

到了苏菲·珊曼妮这边,站在音乐人推广的角度来讲,这件事最大的赢家当属她本人了。对于她来说,近乎于被动接受,意料之外地因为一次翻唱,而在中国这个陌生国度打开了广泛的知名度。

那么问题来了,到底有多知名?从2015年她第一次来中国巡演开始就知道,此后每年都来,巡演场次逐年增加,而且票房在各地都接近坐满。这个成绩足以让国内同龄、同类型的女歌手羡慕不已,甚至说望尘莫及的。

2017年6月29日广州,苏菲·珊曼妮专场。

一首歌的魔力果真有这么大?是的,尤其是被天后王菲翻唱了以后。如果不是这次“意外”,苏菲·珊曼妮在中国的声誉,或许只足够在一线城市开一两次个人专场,场地或许也得限制在低成本的livehouse里。

那么苏菲·珊曼妮对此事怎么看呢?2016年底,在接受国内媒体专访时,她首次对此事袒露了心声:“(对于中国)我只知道王菲,她改编了我的歌。后来我收到了一张她的专辑。”

2016年10月,Lens对苏菲·珊曼妮的专访。

对于更多人关注的歌曲授权问题,采访并没有披露更多。与此同时,民谣故事尝试通过2018年巡演主办方联系歌手本人,截至发稿时对此尚没有得到更多的回应。

回到那个问题上来,我们为何如此在意翻唱?答案似乎也格外明晰:一方面是对创作者本人的尊重;另一方面,我们多少对好歌曲的本源产生最深切的好奇。

若不是王菲的翻唱,我们很难想象如何能突破语言、文化、地域等重重障碍,认识这样一个来自瑞典的民谣才女。我们也不敢确定苏菲·珊曼妮的歌是否能被更多人听到和喜欢,在中国乃至全世界获得她应有的掌声和歌迷。

如今无关王菲,只是谈到苏菲·珊曼妮本人,我都会觉得她是值得推荐和传播的一个优质的外国歌手,尤其是全世界仍以男歌手为主的歌坛趋势下。我们太渴望好的女声出现了,但是好歌手始终难遇,民谣女歌手更是寥寥无几。

如果你没看过苏菲·珊曼妮的故事,可能猜不到她的音乐之路会有多励志。

父亲去世的那天,她写下了自己的第一首原创歌。后来继父送给她一把吉他,又教会她和弦。苏菲·珊曼妮从14岁开始写歌,始终没有停过,差不多十年后,一直到24岁时,终于有唱片公司索尼音乐接受了她,为她出版了个人的第一张专辑。

你能为理想坚持多久呢?十年,是苏菲·珊曼妮的答案。如果不是第一张专辑如约而至,这个时间只会更久。

你能我坚持理想付出什么代价呢?做音乐之初,男朋友告诉她,你不适合做音乐。于是苏菲·珊曼妮就跟他分了。还是这个时候,为了争取唱歌的机会,她去到一家提供歌手机会的餐厅做起咖啡,借此实现上台当歌手的可能。

从1995年开始,被唱片公司发现后,成为歌手的苏菲·珊曼妮,开始用一首首动听的原创歌曲,在欧洲乃至日本收获了大批簇拥,尤其是她柔和而清澈的独特嗓音,瞬间成为众多文艺场所的背景音乐。

直到2001年,苏菲·珊曼妮发行了个人第四张专辑《Sing And Dance》,收录了这首此后收获格外关注的《Going Home》,两年后,由林夕填中文词、郭亮编曲,以《乘客》之名被王菲翻唱,由此开始在华语地区收获大批中国歌迷。

无独有偶。在王菲之后,在中国用翻唱来传播苏菲·珊曼妮的人还有赵雷。2014年,赵雷翻唱了她的《Breeze》,重新填词了一首《家乡》,收录在《吉姆餐厅》里。

关于这首歌的原创问题,后来还曾引发过歌迷间的大讨论,经过再三澄清最终得以平息。总之,如今喜欢赵雷的人也有很多记住了苏菲·珊曼妮的名字。

正如赵雷自己在这张专辑里写到,“愿Sophie Zelmani (苏菲·珊曼妮)知道,我一直爱着她和她的音乐。”

所以,读到这里,借助一个关于翻唱的故事,或许能让我们再次感受到音乐的魅力。

这就是瑞典女歌手苏菲·珊曼妮的真实故事,虽说远不及《寻找小糖人》般触动亿万人心和直抵民族命运,但是她的音乐之路足以证明一个浅显的道理。

文 | 王悦

图 | Lens

主编 | 卷总