2017年8月8日21点15分,祝郝(化名)结束一场应酬,将客户送上了车。

不久前,他刚还清了灾后重建房屋时欠下的3万元债务。他心情不错,在晚餐时趁兴多喝的几杯酒,这使他有些恍惚。

这个晚上,祝郝站在成都市东大街的路口,抬头望见成片的写字楼交相辉映,蓝色玻璃窗映射霓虹闪烁,“有点像小时候在家乡看见的星星”。

几分钟后,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生的剧烈震动,使远在400多公里外的成都街头震感强烈。那种来自大地深处的恍惚感,将他拉回到了2008年那一天。他感到冷汗自后背冒出来,“仿佛下一秒一切又要没了”。

这天晚上,祝郝失眠了。“一闭上眼,又站在那片埋着妈妈的废墟前,光着脚,只穿着背心裤衩”。

他毕生难忘这被九寨沟地震从记忆中抽取的片段。10年前的5月12日,和630名孩子一样,祝郝永远地失去了自己的家。

一

祝郝其实很少再主动想起那一天。

一年来,这个高级理财经理通常穿着舒适的便装,在成都金融广场写字楼的格子间里,将所有精力投放在电脑屏幕里的股票曲线图上——图表,数据,客户,这占用了他每天大半的时间。

偶尔也有外地客户会顺嘴问起:“汶川地震时你在干什么?”他会礼节性地答上几句,随后迅速转移话题,不愿细聊。

但他如何又能忘记那一天呢?

地震发生时,13岁的祝郝正在绵阳市安县桑枣镇学校的宿舍午休。他突然被剧烈晃动的床铺摇醒。他睁开眼,发现室友们正冲出宿舍。他来不及穿上衣裤和鞋子,翻身而起,跟着同学们往外挤,“当时只觉得出事了,哪儿经历过地震啊”。

被老师们安置到操场上后,尖叫声、哭闹声不绝于耳,灰尘扑面而来,将他们笼罩。

震后,家长们接踵而至,将自己的孩子接走。祝郝光着腿坐在地上,等待母亲到来,但母亲一直没有出现。

地震中,祝郝的家被夷为平地。五天后,亲戚们从废墟里将他母亲的尸体扒了出来。上山安葬母亲的时候,祝郝不愿面对事实,独自蹲在废墟前哭泣。

“地震时你在做什么?”

每当被外地朋友不经意地询问时,他总在想:“这其实不重要,重要的是当时你失去了什么,被改变了什么。”

二

震后的区域通常会暴雨如注。很长一段时间,祝郝总害怕这样的天气,“觉得地震快来了”。

祝郝和奶奶从废墟上扯出几张晒玉米的竹席,在院子里搭了个简易帐篷。那晚,安县下起了小雨。余震不断,祖孙躺在大地上,听到余震下的山脉嘶吼。这一晚,他失眠了,透过竹席密小的细缝,他看见灰蓝的天上没有一颗星辰。

十几天后,包括祝郝在内的七百余名震区孤困儿童被送往山东省安康家园安置。

据国家地震局统计,汶川地震共造成630名少年儿童失去双亲或双亲完全失去抚养能力,成为孤儿。

为了安置这群孤儿,2008年5月,在全国妇联中国儿童少年基金会的倡议下,日照钢铁控股集团有限公司在当地建立了安康家园,并聘请了86位“安康妈妈”专职负责孩子们的学习、抚养、教育等日常工作——其中80%以上有幼师教育或医护工作经历。

这七百余名震区孤困儿童,最小的才3岁,最大的17岁。2009年7月,安康家园迁至成都双流区。

孩子们是飞往山东的。“第一次坐飞机,却怎么也高兴不起来。”祝郝透过飞机的窗口看着灰蒙蒙的大地离自己越来越远,心却越来越沉,“我离开家,至少能让奶奶的负担轻一点。所有的担子,都压在了我的身上”。想到这些,他才有了丝许的轻松。

三

飞机上,受助儿童——时年12岁的袁满和姐姐的座位是分开的。起飞的时候,他想说点什么,却开不了口。

这种缄默将被维持很久。在安康家园,大家心照不宣,避谈“家庭”和“父母”。震后那一、两年,祝郝总是在电视上看见家乡重建的新闻,“却总是觉得与自己无关,自己的家永远没办法重建起来了”。

“孩子们刚到安康家园时,有70多个孩子都出现了创伤后应激障碍。”安康家园的园长胡源忠说。

两年之内,四川灾后重建的项目几近完成。可是人心的重建,则需要更为漫长的时间。

祝郝带走了母亲唯一的遗物——一块貔貅玉佩。抵达山东后,那块玉佩被小心翼翼地放在了枕头下,与他长夜相伴。

“尽管和安康妈妈的关系一直很亲密,可是妈妈的位置始终是难以替代的。”祝郝一直记得母亲的生日在农历正月。到山东的第一个冬天,祝郝偷偷给母亲写了一封信,在她生辰的晚上,在漫天大雪的映照下,他躲入阳台,将信烧给了天堂里的妈妈。

2009年,袁满和姐姐在震后第一次回了家。青川县的人们已经在废墟上重建起了家园。但袁满的家已经荡然无存。一年前坍塌的山体,如今依旧死死压住昔日的村庄。幸存者们前往它处生活,只剩下一家人还住在废墟旁。

袁满姐弟俩凭着记忆找到家里房子的大概位置,“那儿很安静,野草长得正茂盛,一大片一大片的”。他们站在那儿,扒开野草,把香插在石块之间点燃,又烧了一沓纸钱,看着黑色的纸灰飘得到处都是,“我们都沉默着,什么也说不出来”。

四

安康家园迁回成都后,根据孩子们的年龄、爱好、特长,将孩子分别安置在棠湖小学、九江中学、棠湖中学、双流艺体中学、成都电子信息学校五所学校上学。

青春期的孩子们很快有了新的心灵寄托,他们喜欢上港乐,安康妈妈就给他们买了MP3。失眠的夜里,他们把Beyond乐队的《光辉岁月》翻来覆去地听,反复跟着吼出那一句“一生经过彷徨的挣扎,自信可改变未来”。

然而,现实的压力是躲不掉的。

一年后,祝郝的亲戚们提出借钱帮祝郝重建房屋。地震后,由于没有资金来源,祝郝家的房子一直没有重建。“但是总得有个能回去的家吧。”祝郝答应亲戚们,自己毕业工作后会还钱。

当时,祝郝刚上初三,压力猛地袭来,他恨不得立刻辍学去挣钱,“没有了父母,什么都只能靠自己。”那段时间,祝郝总是做梦,梦见自己还在家乡读书,中午的午休铃声一响,他就奔出去,而妈妈就站在校门外提着饭盒等他,笑盈盈的。可是等他一走过去,妈妈就消失不见了。

老家的房子重建后,祝郝回了一趟家办了贺房宴席。席间,他听见有村民低声议论“这孩子这么小就没了妈啊。”也有人嬉笑着问他,“你这衣服又是谁给捐的吧?”祝郝心头顿感不舒服,捏紧了拳头。

“虽然我们家算不上特别有钱,可是父母在的时候,总是把最好的给我。”祝郝在这时,才突然意识到,“地震造成的影响不仅仅是一瞬间的”。

2013年,祝郝考进西华大学会计专业,大学期间,他找了很多份兼职,做过服务员也做过微商,一点点地攒着钱,“学生时代就开始像个大人一样活着”。

也是这一年,袁满从成都电子信息学院毕业。毕业前,他看见同学们纷纷打电话给家里,和父母商量毕业去向,只有自己坐在一边发呆,“并不知道自己可以去干什么,也不知道可以和谁商量,姐姐也和我一样懵懵懂懂。”当年6月,袁满自己决定报名参了军。

顺利入伍之后,袁满被调至西藏,一去就是五年。每年的探亲假,他总会第一时间赶回成都看姐姐,“不知道还会在部队待多久,部队要我多久就待多久吧,反正也没有别的去处”。

据安康家园公开数据,十年间,这群孩子中已先后有624名孩子高中毕业,其中282人考上大学、342人职高毕业或就业或参军,成为自食其力的劳动者和社会有用人才。目前,安康家园还剩下48名孤困儿童,其中最小的也已是初中生,还有20名普高学生和23名职高学生。

五

走出安康家园以后,祝郝常常有“无家可归”感。

2016年,祝郝从西华大学毕业,工作不好找,也没钱租房子,他白天不停地去面试,累了就到公园里找个长椅坐下发呆,看公园里来来往往的人,“那时候,真的很羡慕晚上别人可以一家三口去散步”。

晚上,祝郝就睡在公园里凑合一夜。六月的夜风还有些凉意,偶尔有醉酒的人在附近吵闹上几句,祝郝常常睡不着,就缩成一团闭着眼假寐。有一次,凌晨四点下起了暴雨,雨点打在身上凉飕飕的,祝郝翻身坐起来,慌乱地往前跑,“城市那么大,心里却突然觉得自己无处可去”。

找到第一份工作后,祝郝立马拿着第一笔工资在成都租下一间不足二十平米的小屋,“一个月工资800元,可是对于当时的我来说,已经很满足了”。

刚开始工作时,祝郝常常加班到深夜,然后一个人慢慢走回住处,一开门,空荡荡的,只有夜风透过窗户穿过房间,“只把那儿当作一个可以住的地方,不是家”。

几个月后,他找到了一份更好的工作,在一家证券公司,成为了一名高级理财经理,还开了一家网店。压力大的时候,他会到公司楼下的健身房跑步,闷着头,让汗水淌得满身都是。

随后,他搬到了一间更宽敞的房子,离新公司很近,窗户朝东,每天醒来,总能看见阳光洒在窗台的那排绿植上,“我喜欢养这些植物,它们代表着不灭的生命力”。

2017年3月,祝郝用自己的积蓄还清了家里灾后重建欠下的债务。那天,乡亲们念叨,“你现在可算是出息了”。他不说话,喝了个烂醉。“哪儿能松口气?日后还需要自己赚钱买房买车,结婚生子,哪一关容易?”祝郝说,“没有父母支持,生活的每一步全都得靠自己摸爬滚打”。

六

2018年1月,祝郝在安康家园认识的好友陈臻向女友求婚了,“和她在一起之后,从某种程度上弥补了我生命中家庭的缺失感。”陈臻给祝郝发来消息说。

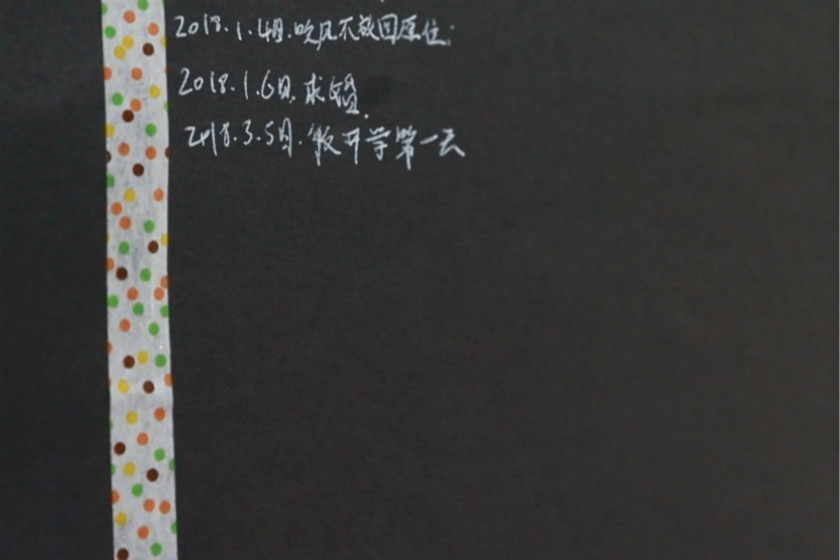

在陈臻和女友租住的房间里,陈臻做了一面纪念墙,用来记录自己人生中重要的时刻,在其中一个格子里,他记下“2018.1.6 求婚”。决定组建自己的家庭那一刻,陈臻站在女友面前,几度哽咽,“我会给你一个完整幸福的家”。话音刚落,他没忍住,嚎啕大哭。

祝郝理解陈臻掉下的眼泪,他知道,对于地震孤儿而言,“家庭是不可否认的硬伤,家的概念是模糊的”。

这种硬伤也同样埋在袁满的心里。父母离世后,袁满和姐姐对父母的事情一直绝口不提,总是对别人说,“没有父母也没关系”。后来他在部队的心理书上看到,这叫“回避”,也是心理创伤的一种。

有一次,袁满和姐姐因为一件小事发生争执,姐姐气愤地嘟囔了一句“爸妈在就好了。”袁满愣了一下,冲过去用力打了一下姐姐,两个人就拉扯着打起来,但几秒钟后,姐弟俩抱在一起失声痛哭。

“即便知道日后只有相依为命,那时候也不知道如何和最亲近的人相处。”袁满的姐姐总觉得自己“从父母去世那天,自己就被迫成了父母。”她总觉得自己也没有经验,“无论是自己还是弟弟,在家庭教育方面都是有缺失的”。

在那些失眠的夜里,祝郝曾期待过自己的家庭,“地震对于我而言,是个转折点,也是一个起点。可能组建家庭那一天,又会是一个全新的起点”。但他总觉得“那是很遥远的事”。在那之前,祝郝希望自己能够先在27岁时买下一套属于自己的房子。

2018年4月中旬,祝郝回了一趟老家探望奶奶,这座小镇在十年间变化巨大。他站在重建的楼房前,看见新的房子成片延展,人们忙着插秧育苗——清明刚过,谷雨将至,万物复苏的好时节。

(应采访对象要求,文中祝郝、袁满和陈臻均为化名)