很多小说里都有这么一群男性,他们从事的工作是十分知识分子式的:教师、记者、编辑或者作家,他们经常混迹于酒局、牌局甚至风化场所,也经常将自己贬低为失败者、混混、边缘人物,或者说是,“屌丝”。

比如曹寇的《鞭炮齐鸣》里的“我”。辞了中学教师的工作,去深圳投奔大学同学,结果把同学和女朋友拆散了不说,还一起鬼混到了发廊里。“我”与小姐进行了一连串俗套的问答,“我”问小姐做了几年了,老家哪儿的。小姐回答,做了五年了,打算不干了。“我”很清楚,说“不干了”可能只是一种客套话,所有小姐都会对客人说“不干了”。

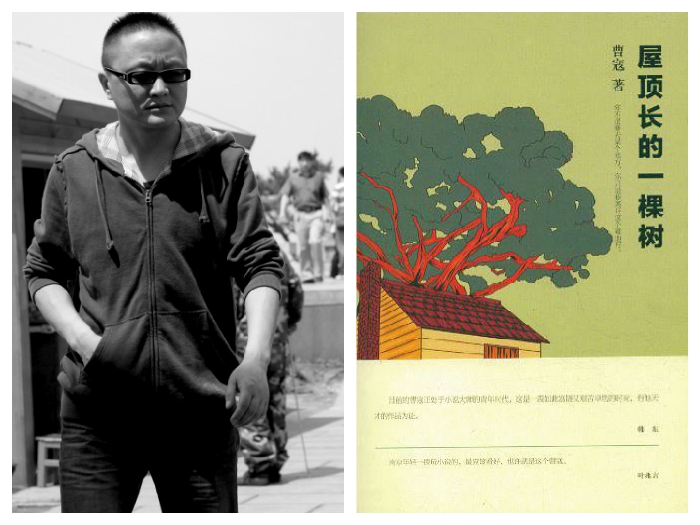

对于这一串“我”与小姐的问答,曹寇在小说中的形容是“对自己充满厌恶的”,而事实上,这种自我厌恶感弥漫在他的许多作品中,与石一枫和顾前的一些小说中处境落魄人物的情感互通。

这种自我厌恶感来自于哪里?将自己称为“屌丝”是一种自我贬低还是自我解嘲?他们流连于酒局、牌桌,是出于逃避心理抑或是乐在其中?这可能是解读所谓“屌丝知识分子”精神状态的关键。

除了发廊、酒局和牌局,要更深入地理解这群人,我们还可以试着从他们的故事中那位与“我”相对的人来接近。在石一枫的小说里,读者经常可以看到,与一位落魄知识分子相对立的,是一群生机勃勃甚至蛮横无理的大妈、大姨或者女青年,他们的无知与狂热经常让这位知识分子陷入事件的旋涡和自我的审视之中。在其他诸多情况下,这群自称“失败者”的人物与文艺女青年又形成了一组奇特的搭配——他们想要与女青年有精神交流,却又不满足于此,到头来,反而要嫌弃她们的诗情画意了。

酒局与牌场:一边厌恶,一边沉迷

小说里的这些知识分子,经常光顾的地点有酒局、牌场等等,一方面他们甘于这样鬼混、碌碌无为,另一方面,他们又很需要为这种碌碌无为做一番自我安抚,将酒桌牌桌视作暂时躲避人生困境的场所。就像石一枫在《世间已无陈金芳》中所写的,“经过多年的自我培养,我终于变成了一个彻头彻尾的混子”,不仅没有在国家单位里加官进爵,也没能从艺术圈崭露头角,只剩一把欠条和两张法院传票,就连老婆也嫌“我”太不上进而离开了。

还算幸运,之后“我”借朋友关系在报社混上了一个闲职:文化版副主任,因为无拘无束、毫无牵挂,还索性当上了京城几个糜烂圈子的“常委”,所谓圈子,就是吃饭喝酒加闲聊。鉴于那时的“我”自尊心已经烂得像抹布一样了,所以“坐下就开始灌自己,喝好了便天南海北地插科打诨,久而久之,我落了个‘散仙儿’的称号,”再之后,“付出了酒精肝和大脑轻度缺氧的代价后,终于成功地克服了那如影随形、让人几乎想要自杀的抑郁。”

抑郁之深已至“如影随形、让人几乎想要自杀”,加之连喝醉都要冠以“散仙儿”的名头,石一枫所写的酒局虽然充满自嘲,却也颇有几分借酒浇愁般的文人风骨。作家顾前的牌局中也有这么一股“如影随形的抑郁”,但不同的是,他将之化为了现实而卑琐的个人困境。

在顾前小说《打牌》中,自由撰稿人“我”和职业大学教师老许、文学杂志资深编辑老周还有无业游民老龙,组成了一个长达十年的打牌圈子,圈子里有固定的牌局社交,许多问题都是由牌局来解决的。比如老曹精神涣散总打错牌,旁人便会道出,这是因为最近他老婆行踪不明,疑似给他戴了顶绿帽子,于是大家就在这一局牌结束的时候,热烈地为他出谋划策。

曾被戴过绿帽子的“我”认为:“去他妈的蛋,跟她离婚,对于女人犯的这种错误绝对不能原谅,否则就会培养她们的傲慢情绪。”大学教师老许则建议,“不妨把事情搞大,这样也许能让老曹的老婆悬崖勒马……然后把她父母找来,让他们来谴责她,再到单位,找她领导谈谈。”文学杂志编辑老周是这群人里最善于分析问题的一位,他说,“老曹的老婆都已经这把年纪了,那么跟她搞的男人年纪肯定也不小了,起码也有个四五十岁。四五十岁的男人通常都有老婆孩子,有个家吧,那他是否会为了老曹的老婆而破坏自己的家庭呢?答案一般来说是不会。”

众人说完,牌局第二盘开始了,绿帽问题得到解决的老曹竞技状态明显回升。除此之外,这群人还讨论过文学杂志编辑老周如何与妇女“腐化”的问题,以及老龙和老婆的婚姻破裂问题,几乎可以称得上无微不至了。归结起来,与其说是打牌,不如说以牌局做引子,在牌桌上,各人都能坦坦荡荡地谈谈自己那点儿不太光彩的问题,并让别人一起来提出个符合自己阅历的解决方案。

牌局结束了,抑郁也纾解了,这群牌友便一起去撒尿,这是他们多年来形成的一个习惯。《打牌》里是这么写的:“在这宁静的深夜,哗哗的尿声听起来格外响亮。我先撒完了尿,站到一边,等着别人。这时我不自觉地抬起头来,向上仰望。一轮皎洁的月亮挂在一棵高大的杨槐树树梢上。”从卑琐开始,至卑琐结束,这就是顾前笔下周而复始的牌局人生。

屌丝知识分子与小市民:自叹不如,冷眼旁观

石一枫的几篇小说都是这样的模式:混成落魄知识分子的“我”虽是故事的讲述者,却不是故事的主角,主角分别由不同的小市民充当。在《心灵外史》里,是那个痴迷于更换信仰、从气功换到传销仍执迷不悔的大姨妈;在《特别能战斗》里,是执着于战斗精神、凡事都要争个高下的大妈苗秀华;在《世间已无陈金芳》里,则是那个从外地搬来北京、一定要在艺术圈混出名堂的女青年陈金芳。

这些人物,一方面都与“我”有着非常深切的情感联结——大姨妈是从小带“我”长大的人,苗秀华是“我”从前的同事、即将成为“我”的丈母,陈金芳是“我”家大院的邻居和知音,曾让“我”产生过情感波动;另一方面,她们在社会上摸爬滚打多年锻炼出来的泼辣言行,反过来又给了“我”非常大的刺激。

石一枫花费许多笔力来写她们的泼辣,不吝将他们塑造成戏曲和传奇里才能一见的脸谱典型。以《特别能战斗》为例,石一枫是这么描写大妈苗秀华为了维权带领“我”闯入物业公司办公室的情形的:“那雄赳赳的样子,仿佛大侠萧峰带着他的小兄弟段誉,或者堂·吉诃德率领着跟班桑丘。” 将一件撒泼维权的桥段比拟为英雄故事,显得撒泼不是为了他们自己这点小事儿,更是成就一段佳话。将不起眼的小事儿掰扯成惊天动地的壮举,这种写法在石一枫的几部小说中俯拾即是。

其实,无论是对于苗秀华、大姨妈还是陈金芳,“我”都很明白,她们在日常里的泼辣壮举,只是为了摆脱不如意的现状,扮演好她们理想中的人物——大姨妈早先信气功,是希望大师治好她的不孕,为了能够当上妈妈,过上健康幸福的家庭生活;后来信传销,是为了摆脱下岗工人的困境,走上人生巅峰;而陈金芳的骗大钱与撞大运,则是一心想洗脱自己身上土里土气的外地女孩的印记,跻身北京上流艺术圈,成为人人称羡的名媛。

她们执着地追求“理想”,却不知这“理想”从何而来,这正是“我”所意识到的荒唐之处。也就是说,“我”不光认为“我”自己的事业是毫无前途的——比如在《心灵外史》里,“我”将报社定岗定编时每个记者提交的自我表扬材料形容为“寡廉鲜耻”——也一道将大妈大姨不知从何处拾来的信仰消解了。所以,“我”一方面被她们的这种热情所刺激,另一方面又抱定了一副冷眼旁观的态度,来来回回质疑“理想”或“信仰”从何而来,这也从侧面强烈凸显出了石一枫小说通俗面孔之下的知识分子色彩。

“假如大姨妈的精神状态可以称为为信仰而受难的话,她所信仰的又是什么呢?”待大姨妈终于寻找到了传销的信仰,“我”发现,她的灵魂也膨胀起来,竟然如同一条河豚,"平时畏畏缩缩,但只要一吹气儿,就会发生骇人的鼓胀,皮囊上的肉刺根根倒竖,就不怕任何天敌。”

即便如此,“我”又能怎么办呢?故事里的“我”虽站在狂热小市民的对立面,对不经思考的迷信和追求保持理性的态度,对她们一次次的受骗上当却也无能为力。因为经过思考的“我”也会抵抗不住各种诱惑,《心灵外史》里的“我”也受了他人蛊惑,加入投资“寺庙”的项目,最后亏得分文不剩。自以为明白,亦吃了大亏。

屌丝知识分子与文艺女青年:互相引诱,互相嫌弃

曹寇写过许多这样的故事,一个有点儿知识的屌丝,对女性有着强烈的欲望,却因缺乏正常的机会发泄,而采取了许多不足为人道的猥琐举动,比如浴室偷窥女邻居,或是与人妻通奸。这么一来,虽然短期内欲望暂且消停,但很快又陷入了失落之中。就像那个偷窥女邻居的青年,在对方即将搬走时,也没有勇气主动叫住人家,再留下联系方式,他将这次错失机会归结为自己缺乏勇气,“我感到非常难过。这使我怀念起遥远的家乡,因为在家乡,我也没有这个勇气。”

比起随机碰到的普通女青年,一般讲来,这一类知识分子与女文青似乎应该有着比较一致的追求和爱好,因此更容易产生共鸣与爱情;比起他们在发廊遇到的女性,她们或许至少更纯真坚定。然而,在下面几篇故事里,屌丝知识分子与女文青之间的关系也并非那么单纯:一方面,他们自知自己卑琐无能;另一方面,他们在生活里又嫌弃起女文青的媚俗,大概是因在她们身上看到了女性版的自己。

上文说到,顾前在《打牌》里写,牌桌上的众位牌友会交流一下最近的苦恼,这些苦恼比较集中的一点,就是他们与女性、尤其是与文艺女青年的关系。在文学杂志担任资深编辑的老周有很多机会接触女文青,可惜的是,由于年纪逐渐增长,人人都称他为周老师,想要突然腐化一下,也不是那么容易突破的。于是他想了许多方法,一个妙招就是不用对话,而用纸笔,因为纸笔更容易把语句往暧昧的方向引导。

结果不出意外,他顺利地“像猴子一样跳上了床”。老周只想搞搞腐化,并非陷入爱情,于是用纸笔为女文青设下了性爱圈套。讽刺的是,女文青果然吃这一套。毕竟,他太清楚她们身上的弱点了。

在石一枫的新作《借命而生》里,我们可以看到落魄知识分子与女文青相处的另外一种模式:他们经过曲折的恋爱,最终结了婚,可是彼此谁也不满意,因为对对方都存有误解。《借命而生》里的主角是警校大专毕业,这样的高学历人才在看守所看犯人,实在有点儿屈才;他当时谈上的女友和后来的老婆,就是一位女文青。

石一枫 著

人民文学出版社 2018年

婚前,她读三毛和席慕蓉,对于生活有着莫名其妙的抽象抱怨,比如“这就是生活的全部吗”或者“可惜明天又和昨天一样”。婚后,她的抱怨逐渐升级,囊括了生活的方方面面,包括丈夫无法让她在京城内生活,以及老公没能耐、这辈子只能是个穷人——这让男人开始怀疑,她还是过去那个人吗?她为什么不再是那个纯真的文青了?两人沉浸于无尽的抱怨之中,常常消泯了夫妻之间的兴致,于是,他们的关系也从“社会性的无能”,一点点进入了“生物性的无能”。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】