文 | 周修文

编辑 | 闫宝

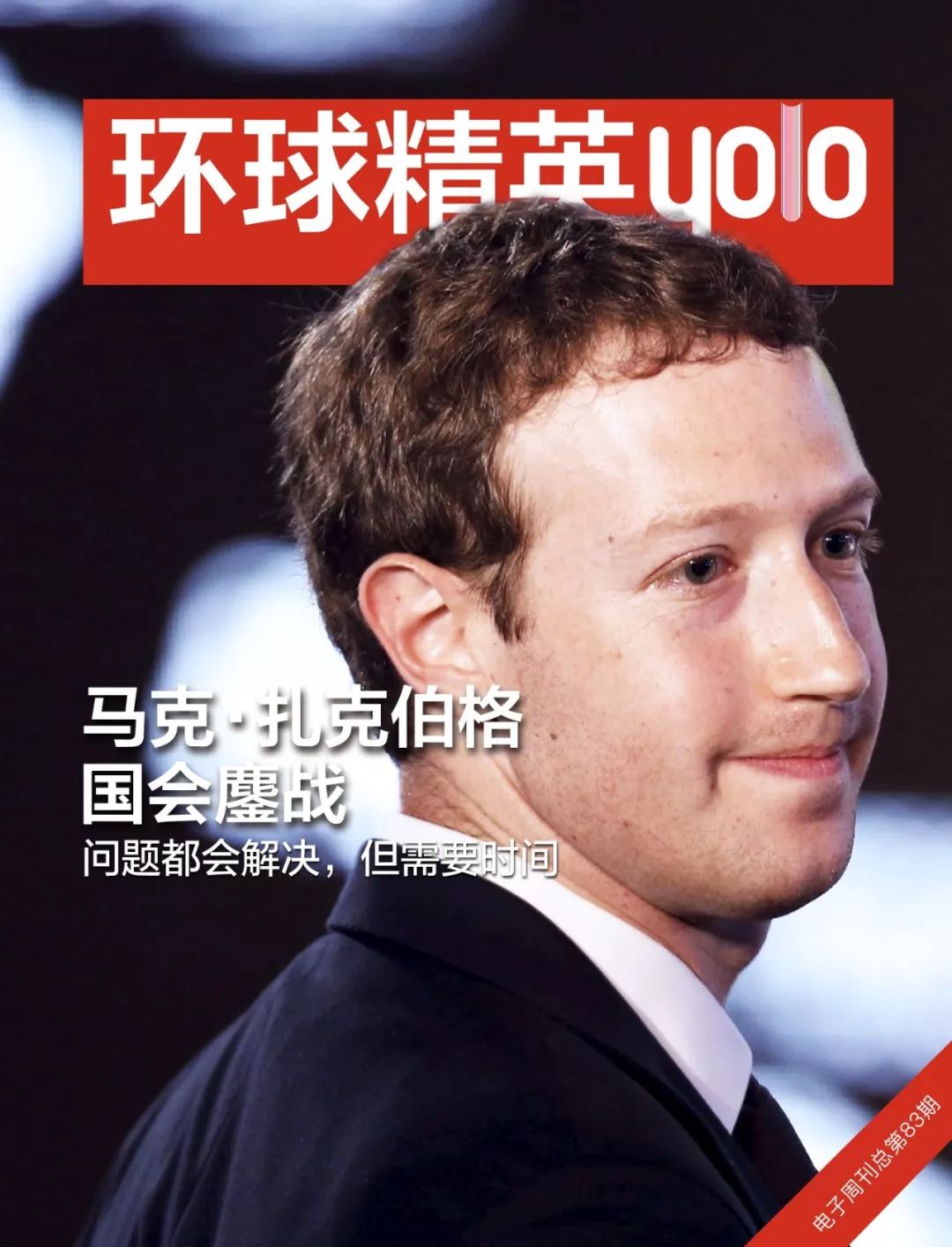

上周,马克 扎克伯格在美国国会山进行了的10小时的听证会,这绝对是他人生中最重要的一次答辩。扎克伯格脱下了标配行头灰T恤或是连帽衫,换上了难得一见的西装革履,领带和衬衫的拘束使他的表情略微有些紧张,但绝对从容。

涉及8700万用户数据被滥用,影响美国大选、英国脱欧等重大政治事件,此前《纽约时报》等媒体报道的“剑桥分析(Cambridge Analytica)”数据丑闻让Facebook陷入一场公关与政治危机,但经过了这两次参议院作证,扎克伯格基本可以算得上是“全身而退”了。虽然负面危机还远未结束,未来依然面临严格监管,但至少他有效遏制了事态的恶化,向立法部门和公众表明了自己的歉意和诚意,止住了股价跌势,避免了更大的惩罚力度。

扎克伯格一向以来的人设很鲜明的标签——一个腼腆的技术宅,面对严肃的议员和晃眼的镁光灯,面对一轮又一轮尖锐直率,或絮叨无序,甚至奇葩无知的车轮战审问,扎克伯格以极大的耐心回答了每一个问题,向每一位提问议员不厌其烦地重复他的歉意和承诺。

扎克伯格的国会鏖战之所以如此顺利,一来是准备充分,在公关和法律专家团队的协助下,扎克伯格全程显现“有备而来”,精心准备了几乎所有可能的问题,甚至带着一个写满要点的笔记小抄进入了听证会;二是听证会上参议员们送出的“神助攻”给了Facebook和扎克伯格一个喘息的机会,美国CNN网站不客气地形容许多提问者都是“21世纪科技文盲”。

听证会之初,面对媒体记者“长枪短炮”,扎克伯格表示:“我们对于自己责任的认识不够宽泛,这是一个大错误。这是我的错,我感到抱歉。我们可以做更多工作来限制开发者能够访问的用户信息,采取更多安全措施来防止用户信息被滥用。”

两场听证会的提问中,有不少关于个人数据、隐私设定等大家重点关注的问题,扎克伯格的回答中规中矩,多次道歉,承诺今后“多管齐下”保护用户隐私安全,“仅仅打造工具是不够的,我们需要确保它们被很好地使用”,还提出了几项关于隐私保护的原则:第一,要有一套简单实用的方法来解释科技公司用数据做什么;第二,让用户完全掌控自己的数据;第三,不断创新,在创新和滥用之间找到平衡,来应对人脸识别等新技术的发展。

但在面对比较尖锐问题时,扎克伯格的从容应对也显现出“态度”,比如,随着互联网在全球民众生活中越来越重要,政府监管“不可避免”;但他同时呼吁议员制定法律时考虑,监管对中小企业的伤害远比对脸书这样的大企业重得多。Facebook先前主张企业自我监管,迫于数据遭“窃用”风波,立场逐渐软化。

而当问题涉及数据隐私、干扰选举等话题,扎克伯格往往不能立即给出答案,标准答复基本上就是“我的团队会答复你”,这场规模难得一见的听证会,扎克伯格显然针对十面埋伏做了充足的准备。

另外,扎克伯格承认自己的个人资料同样遭到英国剑桥分析公司非法获取和利用,同样没有提及细节,只说Facebook“错信”剑桥分析公司,以为后者按照承诺删除了所有用户数据。

两场听证会上,扎克伯格展现了高超的技巧,也给出了足够的诚意,受扎克伯格“教科书式”的危机公关影响,听证会期间,Facebook股价连涨两日,分别上涨4.5%和0.78%。

虽然资本市场对于扎克伯格的态度有所缓和,但在国会之外,扎克伯格面临的压力可能更大一些:让扎克伯格辞职的呼声不绝于耳,而他关于帮助建立人与人之间的连接,创造更美好世界的构想,正在遭遇前所未有的挑战,对一家平台来说,用户信任度的缺失对其有着致命的打击,而现在Facebook正面临这样的危机。

当然,扎克伯格面临的考验远不止于此,他还将面临另一个在欧洲作证的要求,欧洲议会再次邀请他就有关欧盟国家用户个人数据泄露程度的调查回答议员提问。前一次的邀请,Facebook方面提出派公司副总裁乔尔 卡普兰代为出席,但遭欧洲议会拒绝。

扎克伯格在听证会上也不掩饰委屈:“作为一家从大学寝室里走出来的公司,然后将它发展到现在的规模,整个过程中一点错误都不犯,这根本不可能。”没错,试错是人类演化的必然。但事实上,从创业到脸书发展的10多年中,扎克伯格的道歉并不鲜见。每当问题比较严重,扎克伯格就会发布道歉信,承诺升级网站的设置工具,但如何保护用户数据隐私一直未得到妥善解决。

对于大部分用户而言,数据的重要性,只有在爆发隐私风险时才会被关注,这也是为什么这次Facebook泄露事件影响那么大的原因:人们越来越意识到个人数据的价值,越来越意识到互联网企业应承担的责任,也越来越意识到政府监管的必要性。

扎克伯格显然也意识到了这一点,他在此前接受专访时说过,“我认为我们能解决问题,但需要几年时间。我希望能在3个月或6个月时间内解决,但实际上,想要解决其中的问题的确需要更长时间。”“我们有很多问题,我的确可以做得更好。我很乐观,相信我们能够解决其中很多挑战,相信我们会渡过难关。如果5年或10年之后再来回顾现在,人们会发现,能够在网上相互联系,能够发出自己的声音,能够相互分享重要的事情,真是一件积极的事情。”

沉睡多年的数据权利正在觉醒,从某种程度上来说,Facebook泄密事件让越来越多的人都意识到信息安全问题,甚至可能会被未来的历史学家视为一个标志性事件。

无论在国内还是国外,“免费”都是最通用的互联网商业模式。但人们在很长时间内只意识到“免费”的一半含义,即个人免费使用服务,而忽略了另一半:科技公司免费获取、免费使用你的数据。个人数据不仅被有意识地商业化利用,还时常出现被泄露、贩卖、滥用的情形。

百度李彦宏前些时日也在公开场合畅谈“隐私问题”,“中国的消费者在隐私保护的前提下,很多时候是愿意以一定的个人数据授权使用,去换取更加便捷的服务”的言论引发排山倒海般的吐槽。再往前看,从支付宝芝麻信用默认勾选同意引发的授权风波,再到酒店平台、出行软件疑似的“大数据杀熟”,不论是国内外,用户隐私与大数据分析仿佛是一个天然的矛盾体。

大数据时代下,信息隐私似乎变成了无形的武器,潜移默化中影响着我们的行动,甚至改变着人类的世界与未来。在这样一种随时失控的技术和机制下,Facebook此次泄密事件,或许可以促使互联网企业意识到这些问题,经历阵痛并且深刻认识到,继而转型,这于整个互联网大环境的净化也算是一件好事。

声 明

更多精彩内容,欢迎转发推荐!

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!