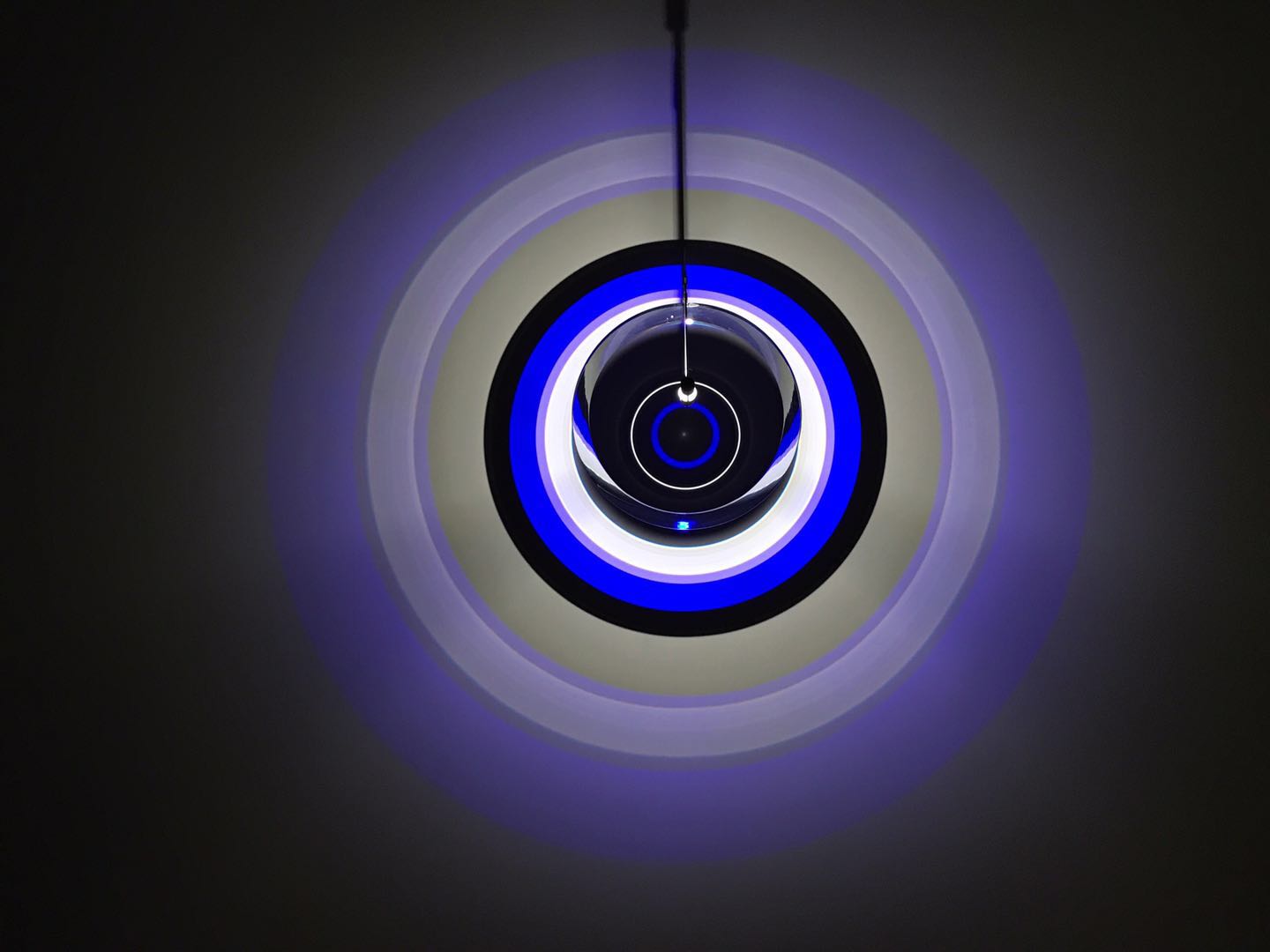

奥拉维尔·埃利亚松站在他2018年的新作《道隐无名》下面。天花板的镜像中,他变成一个点,混杂在喧喧闹闹的媒体人和美术馆工作人员中,无法分辨。这个作品是一个装有单频灯的半圆环,展厅内的镜面让半圆变成完整的圆形,而半圆环的影子投射到墙壁上,形成一个正方形。“这其实是一个外方内圆的形状。”埃利亚松拿着麦克风,在展厅里解释道。听众似乎并没有在听,他们纷纷掏出手机,开始拍照。

埃利亚松使用的单频灯将所有色彩都变为黄色灰调,展厅中充满着一种末日感。这种为了增强安全性而常用于隧道照明的灯光,在2003年伦敦泰特现代美术馆的《气象计划》中也曾出现。美术馆偌大的展厅中,悬起一轮“黄日”,像《银翼杀手2049》中的末日场景。“我不希望观众举着手机、通过手机屏幕看我的艺术作品,我的很多作品关于具身经验,关于观众的直接参与,这些是透过手机屏幕看不到的。”众人一边点头,一边继续拍照。

一系列单频灯发出的光芒将一切色彩化为黄灰色调,令观者的视觉感知变得敏锐。

这是3月24日下午发生在北京红砖美术馆展厅内的一幕,这天,奥拉维尔·埃利亚松迄今为止在中国最大规模的个展“道隐无名”(The Unspeakable Openness of Things)在红砖美术馆开幕。埃利亚松于1967年出生于丹麦首都哥本哈根的一个普通家庭,他的父亲是一位厨师,同时也是一位业余艺术家,他的母亲是一位裁缝。在父母离异后,埃利亚松跟随热爱艺术的父亲搬到冰岛生活。那里的星辰、极光和无尽漫长的黑夜,都成为他创作灵感的底色,同时,与自然的亲近也让埃利亚松在今后的艺术创作道路上获得诸多灵感。风、光、水、雾、冰、气等一系列现象,都成为他创作的材料。气象学、物理学、光学和建筑学也成为他艺术表现的基石。

1989到1995年,他曾在丹麦皇家美术学院学习。1995年,他移居柏林,创立工作室。他喜欢跨界合作,是一位涉猎广泛的视觉艺术家,他擅长运用装置、绘画、雕塑、摄影和电影等媒介创作。从1997年至今,他在世界各地的重要博物馆举办个展,赢得广泛赞誉。他对感知、运动、身体经验与自我感受格外感兴趣,同时也喜欢迷恋数学、几何、音律为艺术呈现带来的秩序感。

与此同时,他也是一个公共艺术的倡导者,他提倡公众对于艺术的参与,提倡艺术的民主化,提倡将鉴赏艺术的权力交给公众,而非艺术界内部一种小圈子式的居高临下和沾沾自喜。在展览导览结束的时候,埃利亚松强调,艺术品不能与外部世界脱节,它并非外部世界的避难所,也绝不应该成为脱离现实世界的审美乌托邦。相反,“美术馆其实是我们与世界关系的一个放大器。在这样的空间中,我们得以审视自身与外部世界的关系——我对自己在世界中的位置感到舒适吗?”

【对话奥拉维尔·埃利亚松】

“观众并非艺术的消费者,而是生产者”

提问:这次展览的英文名非常有趣,叫做The unspeakable openness of things,这里的“不可言说”和“敞开”,分别是什么意思?

埃利亚松: 当我们在创作艺术的时候,以及当观众在观看艺术的时候,当我们与万事万物发生关联的时候——比如说,当我们阅读一首诗并且想弄清楚它到底想表达什么的时候,有一些直觉、感官和由此产生的自我意识,其实是无法用语言表达的。也许这只是一个短暂的瞬间,或者是一个稍长一点的时段,但在此期这些体验无法诉诸言语。这可能是一种绝佳的体验,但也可能是一种糟糕的体验,因为它可能是一种创伤。

我对这种无法诉诸语言的空间十分感兴趣——一种作为机遇的空间,同时也是一种再思考的空间。因此“敞开(openness)” 既可以是对于机遇的开放,同时也是对于处理难以处理的事物的开放。

提问:展览的中文名字是“道隐无名”,为什么会选择这个译名?

埃利亚松:有了英文名之后,我开始寻找不同版本的中文翻译,美术馆最后选了这个名字。即便这中间可能存在一些文化障碍,但在我所能理解的范围里,这个翻译很好地表达了我的兴趣点。

这个名字有一点道家的意味,上面谈到,作为机遇的空间和处理难题的空间,我认为道家思想也含有这种双重性,它既包含一种自我实现的想法,一种无限的机会,一种非自我性,同时也关于“我”是否存在,又或者,存在是否足以支撑“我”。但不管怎么说,我的很多作品都包含冥想的元素,我尝试将所有当代的东西变得充满冥思。因此我实则是想创造一个这样的展览——在这里观众看到彩虹,看到各种色彩,而如果观众移动,彩虹也会跟着移动。观众会意识到,他们是通过自己的眼睛和身体移动来创造属于自己的彩虹。也就意味着,观众实际上是作品的创造者。

因此,我是艺术家,但同时,观众也是艺术家。观众在看展览的过程中创造了展览。比如《道隐无名》这个作品,我制作了圆环的下半部分,而圆环的上半部分是镜像。如果观众在展厅外观看,他们只能看到下半部分。上半部分只作为一种反射镜像存在,像镜花水月一样。对我而言,观众在我的展览中被赋予和我一起创造作品的权力,这一点十分重要。他们在展厅中成为生产者,而非消费者。在这里,万物的敞开也意味着对公众的敞开,意味着为公众提供来到展览现场并且成为艺术品生产者的机会。

提问:是否可以说,这其实是一个“民主”的、试图颠覆艺术家与观众之间权力关系的展览?

埃利亚松:可以这么说。在艺术界,常见的是一种由上至下的权力关系,有点精英主义的。美术馆的作品常常试图告诉观众:你不够聪明,因此无法理解这些作品。对我而言,告诉观众,或者向他们传达他们很棒,这点十分重要。当然我并不是说这种策略每一次都是成功的,但大部分时候,我对艺术的赋权能力都十分感兴趣。实际上,没有人是愚蠢的,观众都是很棒的。

尤其是对年轻人来说,让他们意识到自己能够成为艺术生产者非常重要的。走进这样一个展厅,他们会觉得:我自己也足够好,这个展览没有尝试教育我,指导我,这不是一个从上到下的展览,不是一个艺术家认为我无法理解的展览。通过这个展览,我希望强调观众的自主性,希望他们成为艺术品的协同创造者。因此回到“敞开”这个话题,第三重意思可以理解为对观众的“开放”,尊重观众解读作品的空间,告诉观众他们的解释是足够好的,他们并非愚蠢的,而是非常聪明的。

提问:你的作品通常很善于调动观众的感官,在你看来,视觉体验比听觉体验重要吗,还是两者同样重要?

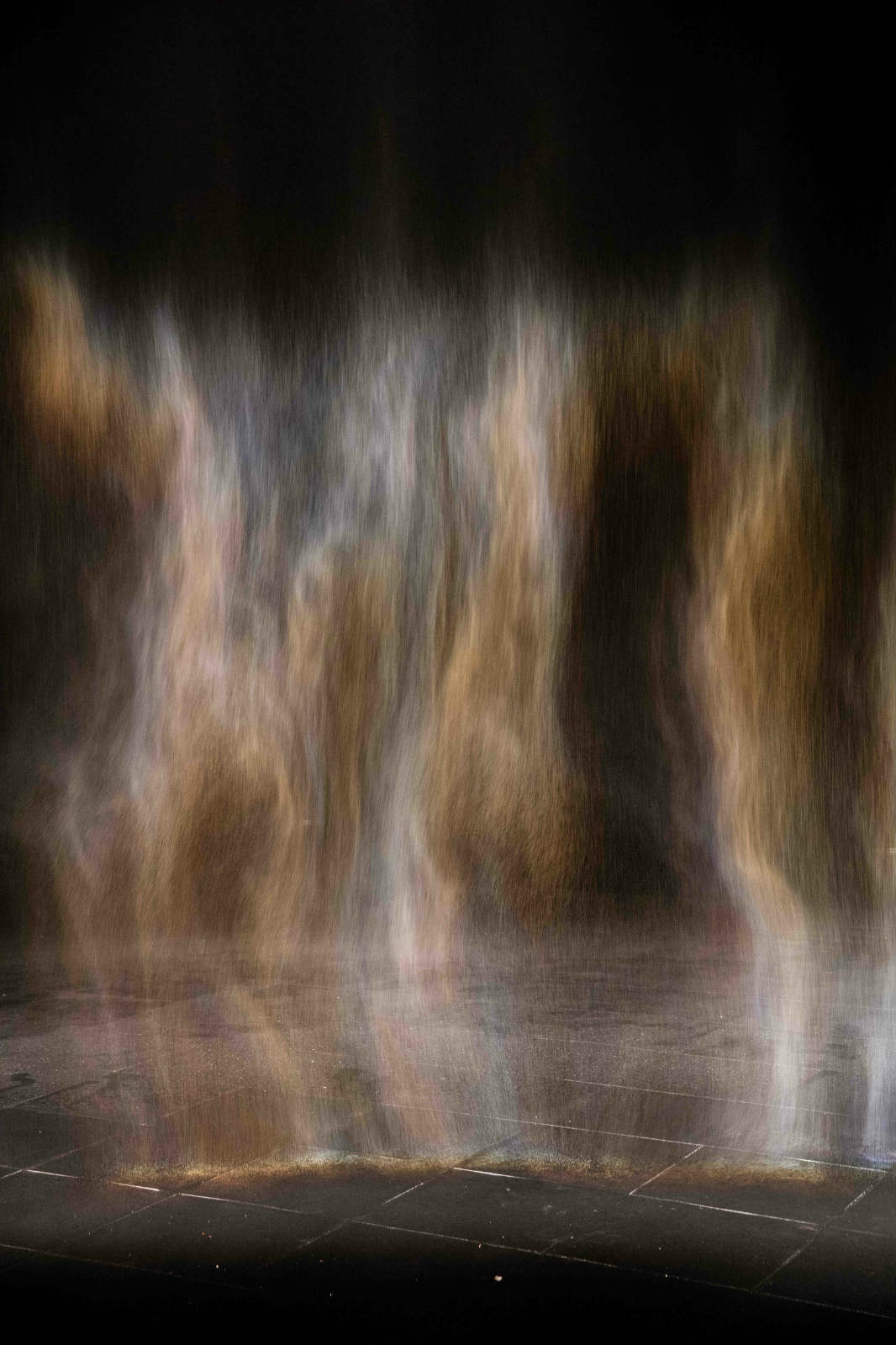

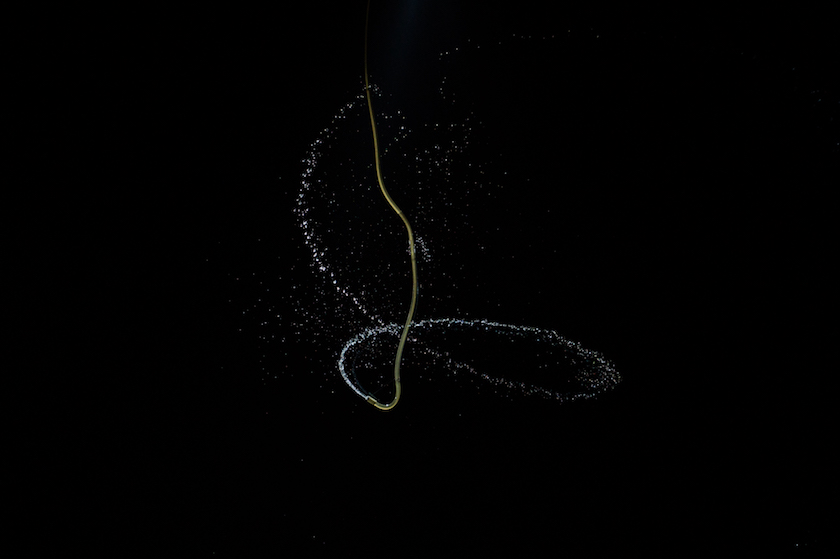

埃利亚松:虽然视觉是占据主导地位的感官,但我认为还有很多被忽视但却同样重要的感觉,比如平衡感。如果仔细观察,你会发现这个美术馆有很多上下起伏,实际上,这对观众而言也是一个重构平衡感的机会。在我的几个作品中,声音这种感官也是十分重要的,比如《水钟摆》这件作品。

有的时候,先观看一幅作品,然后闭上眼睛,也是一种不错的选择。比如看《道隐无名》的时候,如果你盯着它看一会,然后闭上眼睛,就会看到一个紫色的圆环,非常美。我想说,如果你足够在意你的感官,你会感受到更多。我们常常有个误区,觉得我们能看到万事万物,但实际上并非如此,我们只看到世界极其微小的一部分。因为我们的大脑很忙碌,我们忙着看手机,和朋友聊天。但当我们集中精力,就可以听、嗅、触摸、感受。因此,在这个展览中,你的很多感官都可以发挥作用。这就是阅读一个展览和观看一个展览的区别。

“美术馆像一个望远镜,聚焦在外部世界无法看清的事物”

提问:你的作品常常包含很多自然界的元素,比如阳光,比如水,比如冰川,为什么对这些格外感兴趣?

埃利亚松:如今我们面临巨大的危机,我们总是对自然界熟视无睹,再这样下去,我们很有可能毁了地球。

美术馆恰恰提供了这样一个空间,在这里,我们可以再检验和再诠释我们与自然的关系。以我在伦敦泰特现代美术馆的《气象计划》为例,我在展厅内做了一个巨大的“太阳”,而当观众走出美术馆,他们会反思自己与太阳的关系。我们从太阳那里获取光照,获取白昼,因此太阳实际上是我们的时钟,它赋予我们的生命以形状。当人们走出美术馆,也许就不会将太阳的存在视作理所当然,或许就会开始思考:这种阳光同样进入土豆,进入沙拉,当我在吃一盘沙拉的时候,我实际上是在吃阳光。

提问:所以你的目的是改变人们看待自然的思维方式?

埃利亚松:可以说是一种尝试。一直以来,我很感兴趣的一点是,在涉及到自然环境时,在何种情况下,人们会觉得自己的存在给环境带来了改变?人们通常不觉得他们做的事情会对自然产生影响,因为相比巨大的自然,个体实在是特别渺小,很难和自然产生互动。但有些时候,你会意识到,即便我是微不足道的,我做的事情对自然环境仍会产生影响。

我所做的,就是创造这样的环境和空间,在这里,人们可以检验自己和自然的关系,可以从觉得自己无足轻重转变为觉得自己与此有关。我们常常生活在一个系统中,它的默认设置让我们觉得自己无足轻重。当我们阅读杂志,发现上面都是富有的、聪明的和美貌的大人物,我从来不觉得自己聪明美丽,所以我可能并不重要。我的作品在于打破这种无足轻重感,营造一个公众可以参与、并且能够产生影响的空间。

提问:因此,美术馆内部发生的事情,实际上是和外部世界息息相关的?

埃利亚松:我认为有一点需要强调:我们走进美术馆,并不是进入一个外部世界的庇护所。恰恰相反,我们走进美术馆,是为了增进对外部世界的了解。美术馆为我们与外部世界之间的关系提供了一个再阐释的空间。因此可以将这个展览视为一个显微镜,在美术馆内,我们看到的是一个高分辨度的外部世界。美术馆像一个望远镜,我们可以聚焦一些在外部世界无法看清的事物,并且近距离观察它、了解它。从这个角度来说,美术馆其实是我们与世界关系的一个放大器。在这样的空间中,我们得以审视自身与外部世界的关系——我对自己在世界中的位置感到舒适吗?

相比关注一件件作品,更重要的是,在这样一个展览中,弄清楚你对自己的定位是什么?你把自己摆放在什么位置?这个展览是否改变了你对自己定位的一些认识?是否为你提供了一个重新思考与世界关系的机会?这些是我们去美术馆、剧院这类文化机构的本质目的。

当我谈到艺术作品和美术馆的关系、美术馆和社会的关系、社会和公众的关系,这些都是彼此关联的。因此,一件艺术品不应该和人们的日常生活脱节,我认为这都是一个彼此相互关联的网络。

对话埃利亚松的部分由界面文化记者根据对埃利亚松的群访以及他带领媒体进行的导览整理而成。如无特殊说明,文中图片均由记者拍摄。

……………………………………