一个城市该怎样应对极端气候?目前,许多地方的城市规划并没有考虑到灾难气候,建筑极尽空想主义之风。但建筑家俞孔坚认为,这个问题其实早就有了答案。

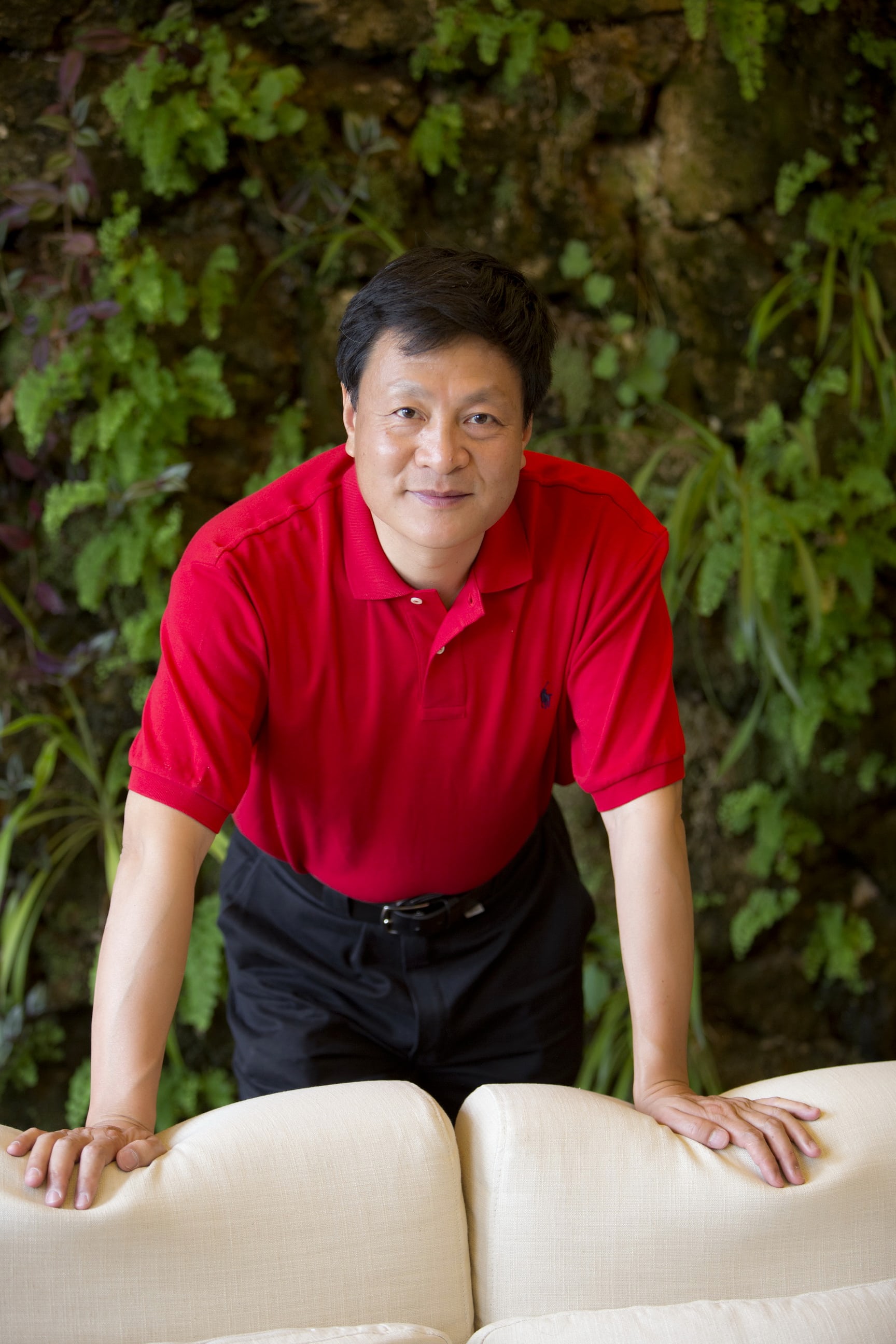

俞孔坚是北京大学建筑与景观设计学院院长兼创始人,也是建筑公司Turenscape的创始人,他将中国传统给排水系统的设计理念引入现代建筑。他也曾把绿色建筑的设计标准,引入到了多个工业化程度最高的中国城市中。

俞孔坚的设计理念关注打造城市建筑的韧性,要能抵挡住上升的海平面、干旱、洪水,甚至是“百年一遇”的暴风雨。他在53岁时以“海绵城市”理论为更多人所知,海绵城市讲究使用软性材料、利用地形地貌留住雨水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,而不是传统的无法吸收水分的钢筋混凝土材料。

欧洲城市设计中的排水管道无法应对季雨气候,但中国政府现在已经将海绵城市作为了城市规划和生态城市的典范。不久前,在墨尔本维多利亚国家美术馆举办的墨尔本设计周上,俞孔坚进行了一次关于水系统设计的发言。他在此前接受《卫报》采访时说,海绵城市的关键好处就是可以促进水资源再利用。“海绵储存的水可以用于灌溉、补充蓄水层、清洁土壤、以及用于生产性用途,” 俞孔坚说,“在中国,我们储存雨水进行再利用。我们会收集家里屋檐上流下来的雨水,也会用把花草放在阳台上用雨水灌溉。”谈到水,海绵城市的诀窍就是:“留存、吸收、减速、以及再利用。”

俞孔坚的公司现如今有600名雇员,业务遍及中国超过200个城市。公司已经完成了超过600个项目,赢得很多重要建筑和设计奖项。他的策略在于“基于农耕灌溉技术,将农田灌溉系统改造引入到城市环境中,让建筑适应季风气候”。其关键要领是“基于中国千百年的老祖宗智慧”,也就是“从源头留存住水”,“雨水从天上落到地面时,我们就必须要留住水。”

“中国的水资源很短缺,” 俞孔坚说,“中国只有全世界8%的淡水资源,却要供应全球20%的人口。所以任何雨水都必须流到储水层中去。”

俞孔坚出生在农村,后来在哈佛大学学习建筑学,他对水非常敏感。“在旱季里合理控制利用水资源,对于人的生存来说很重要。”他说,“我了解到的很重要的一点就是,要减慢排水速度。洪水过后,所有的工业技术和工程解决方案都是把水排得越快越好。现代技术要求加快排水,但我们的先人在应对季风季节时留下来的古老智慧是减缓排水,这样水就不再具有破坏性了。减慢排水速度,有利于生态和物种多样性的发展。”

他认为,像澳大利亚以及其它水资源短缺的地方,应该在“干旱时候把水保存在蓄水层中,水就不会很快蒸发掉”。根据干旱环境做出适应性改变也很重要:尽量少用水,同时尽最大可能循环利用已有的水。俞孔坚说:“和水做朋友很重要,我们不用混凝土或硬性材料,我们利用地形和古代农民的智慧。这样城市才能禁得住洪水,并存活下来。我们可以去掉钢筋混凝土,把水资源保护系统做成一个鲜活的生命系统。”

(翻译:张杭)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】