文 | 彭流萤 中国文联电影艺术中心电影理论研究部

今年春节档的贺岁大片混战好不精彩,《红海行动》《唐人街探案》《捉妖记2》等电影强势收割票房和社会关注度,但一部同样大年初一上映却被人忽视的低幼类动画电影《熊出没之变形记》却在“闷声发大财”。目前其5.98亿的累计票房已打破前作《熊出没之奇幻空间》创下的5.23亿票房纪录,成为《熊出没》系列电影票房新冠,并一举跻身最卖座国产动画电影亚军。

《熊出没》系列的成功并不令人意外,IP优势、人气累积、档期合适、内容创新、营销手段、口碑等因素都是取得突破的原因。但是从《熊出没》放眼整个国产儿童电影生态,与其火爆形成鲜明对比的却是优质作品的屈指可数。

自1922年上海影戏公司制作的国内第一部儿童电影短片《顽童》萌生,中国儿童电影已走过96年的发展历程。目前该类电影市场空间巨大,但国产儿童电影在国外进口片的不断冲击之下,仍有很长的路要走。

专业制片与儿童院线的发展

1918年商务印书馆成立了活动影像部,开展摄制活动时,将所拍摄的影片分类,教育片就是这其中一类。1932年7月,蔡元培作为主席在南京成立了中国教育电影协会。1935年之后,儿童电影开始作为区别于成人阶段的电影概念被频繁地使用。而当年的《现代父母》杂志上曾刊载《谈儿童电影》的文章,文中更曾指出:“请教育行政最高机关,通令全国各电影院,绝对禁止儿童观览成人本位的影片;请国民政府立法院修改电影检查法,增加关于儿童观览之限制条例;请各电影院举行儿童电影日,特为他们规定映放的时间;由国家筹款拟制儿童本位的影片,更于各地创办儿童电影院”等内容。解放前中国大陆少年儿童影片在理念上日趋完善,制作上日趋专业,也为新中国儿童电影的发展奠定了基础。

如今,在当代少儿精神生活中,影视文化传播常常担负着异常重要的使命。儿童电影作为重要的教育补充手段,关系着儿童的健康成长。现在对于儿童电影发展的重视,从产业政策和社会资助等各方面较之以往都有了更多的支持。在2004年的中国国际儿童电影节上,当时的国家广电总局电影局负责人曾表示,国家有关部门有陆续出台政策,正在大力扶持国产儿童电影事业的发展。不仅如此,我们的电影理论界,早期就曾特别关注过别国的少儿电影创作与理论批评的经验。不但对儿童电影的本体和生产模式的进行过考察,更对电影制度、电影观看和放映的影院形式进行过介绍,其中就有当年对苏联莫斯科建立的专供儿童观看的电影院到政府主导的体制保障的学习。这些年来,我们结合自己的国情实践,儿童电影和儿童电影院线等为儿童专业服务的各事项也得到了一定程度的重视。儿童电影在发展,随着电影院线和分级制度的改革,国内的专业儿童院线也已在探索中。

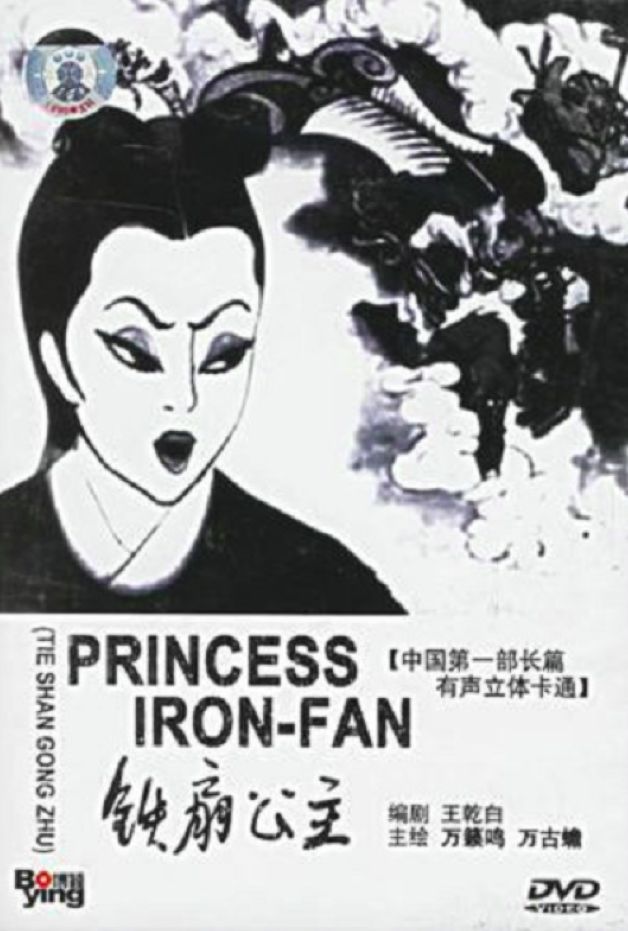

其实,回顾早期中国儿童电影的创作,不但美术片佳作频出,也早就探索出了民族化的风格之路。从1935年的第一部有声动画片《骆驼献舞》到1941年的第一部长动画片《铁扇公主》,再到1957年上海美术电影制片厂成立之前,国内所创作的《小猫钓鱼》和《骄傲的将军》等,都为儿童美术电影的成长做出了历史性的贡献。动画片在专业片厂成立后又实现了一个艺术层级上的提升。除了上个世纪60年代初蜚声中外的经典之作《大闹天宫》,木偶、剪纸、泥塑和水墨等民族元素的引入以及题材渐趋多样化,使得动画电影表现力更为丰富。1981年北京儿童电影制片厂建立,成为世界上第二家专门为儿童创作电影的电影制片厂,国产儿童电影又迎来了更多产的时代。

上个世纪30年代的电影研究者曾经说:“我们所需要的是哪一种的儿童电影呢?当然,这是应该依照着中国客观环境所要求的事实作为取舍的标准的。”小时候我们看过的电影《地雷战》《小兵张嘎》《半夜鸡叫》《闪闪的红星》……《三个和尚》《黑猫警长》《葫芦娃》《妈妈再爱我一次》《霹雳贝贝》 ……到近几年的《魁拔》《大圣归来》《大鱼海棠》,在儿童电影创作的环境中,优秀的儿童文学一直都是创作理念较好的来源。从保护未成年人、预防青少年犯罪、关注留守儿童等,关注现实更关注儿童本体,从英雄化到个性化,每一部用心的作品都给当时的观众留下深刻印象。纯真浪漫的情怀和天马行空的想象力,既有娱乐的游戏精神,又有温暖的人性力量。

儿童心理的关注与家庭美育的补充

现在,像《花木兰》和《功夫熊猫》等,这些取自于我们的经典和传统的民族符号被挖掘运用。反观我们的儿童电影创作,对于形象化符号化的主体有时还需得学会突破固有的思维模式。看过了国外优秀的经典动画系列,真人奇幻系列等,经历了与国外儿童电影的对比,我们面对的已经不是电影批评和理论研究的问题,而是空洞浅薄的创作与生活脱节的问题,是缺少经典情怀和精品制作意识的问题。拍给儿童看,还是拍给指引和教导儿童的成人看,儿童片的定位虽然更为清楚。可是,在儿童片的创作实践中,教育的内容和方法,教育的题材和视听表现形式,甚至于比找到合适的投资和放映渠道要更为重要,这一点却并没有太深入人心。

儿童电影要实现其价值功能的最大化,最终还是必须要走进家庭观影的环境中,从电影院线到电视屏幕,甚至通过延伸产业链进入到日常生活中。让儿童电影完美地融入到家庭生态系统中,对儿童成长实行积极的干预和促进,才可能是儿童电影发展光明的前景。

追寻商业诉求的同时,探问儿童心理。从少年儿童心理和情感的角度出发来导入剧作设计,也是儿童电影的发展策略之一。我们知道,幼儿与6岁前的学龄前儿童和6岁到14岁的少年儿童,在各个不同成长阶段的儿童心智发展特点各不相同,在创作之前对于儿童受众的认知和价值观、观影形式和观影时段等的分析,其实是有助于具体儿童影片的生产和传播的。特别是在当下,更普遍适宜于儿童在家使用的观影形式肯定是在线客户端,若跟专业的儿童电影院线的传播策略进行比对,二者明显是不同的研究路径。但殊途同归的是,用爱和希望寓教于乐,教育价值和市场回报从来都是相互烘托的。

这些年来不同时期的文艺政策都在不同程度地推动着儿童电影的发展。现在,丰富儿童电影创作类型的同时,拓宽儿童电影的放映渠道,是两条必须齐头并进的路。值得庆幸的是,这几年国产动画电影也不负众望,出现了比较有市场影响力的作品,对于儿童电影在商业市场上的地位扭转有一定的激励作用。其实本来国内的儿童电影市场广阔,来自于中宣部、教育部、中央文明办以及广电总局等单位的政策扶持上的倾斜相比其他电影类型有着太多的优势;如今的国产儿童电影在创作上的潜力和人才上的培养太有待开发,根本谈不上什么激烈的竞争。放宽眼界,以儿童为表现主题也好,还是只要适合儿童观看的电影类型也好,都还有着极大的提升空间。

我们重视民族文化教育,仍然需要提供相应年龄阶段儿童审美特点的内容。儿童电影生动形象且活泼灵动,在不知不觉中影响着儿童的思维和生活,在教育的功效上常常能达到一点即通的效果。田晓鹏导演的《大圣归来》、梁旋与张春联合执导的《大鱼海棠》,都为中国动画电影的创作方式,指出一条明路——根植我国传统文化精粹,以民族特色触动童心。

把儿童电影作为儿童艺术教育的重要课堂,以美的感受和表现、美的鉴赏和创造为目标,改善生活中陪伴儿童游戏与日常生活的艺术体验,促进儿童与艺术的沟通、与社会的理解,国产儿童电影,任重道远!