文/王明春(上海智栈企业管理事务所创始人兼总裁)

以麦肯锡为代表的全球著名管理咨询公司们,制造了无数个失败的咨询案例,是偶然,还是必然?是偶有失手,还是先天注定?同时,对麦肯锡们的质疑也从未间断,而且愈演愈烈,“做管理咨询找死,不做管理咨询等死”的说法在坊间广为流传。是麦肯锡们错了,还是质疑者们错了,又或者,管理咨询业的存在本身就是个错误?对这个问题的回答是有巨大争议的。其实,稍微研究一下,就不难搞明白:质疑者们没错,只是缺乏更有说服力的质疑能力;管理咨询业的存在也没错,只是长期以来,市场把麦肯锡们与管理咨询业划上了等号;是麦肯锡们错了。那么,它们错在哪呢?作者认为,麦肯锡们的基本技术路线错了。

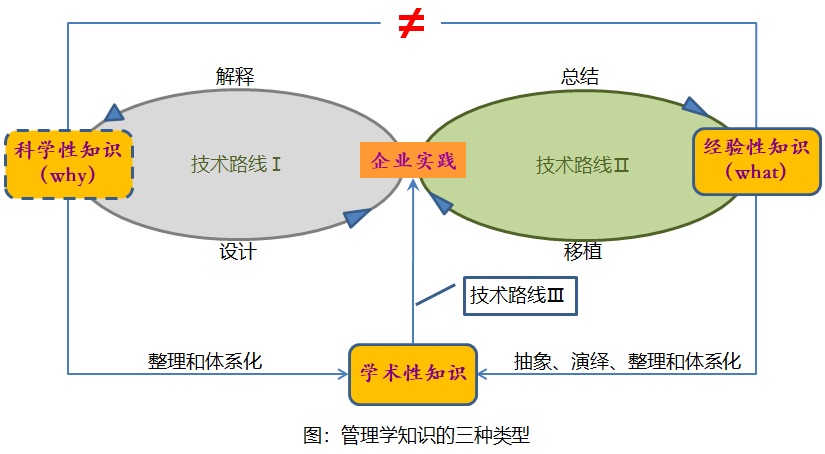

上海智栈企业管理事务所将管理学知识区分为三种类型:科学性知识、经验性知识和学术性知识,见下图。科学性知识来源于对企业实践的解释,如同牛顿对苹果往地面上掉的解释,是“万有引力定律”类的知识,是why类型的知识,是认知性知识和原理性知识,是实践背后的结构与规则;经验性知识来自对企业实践的总结,是what类型的知识,包括总结得来的经验性原则和经验性认识(如麦肯锡的7S模型),是“其然”而不是“所以然”;学术性知识来源于对前两项的整理和体系化,包括对经验性知识的进一步抽象和对管理的一般性逻辑演绎(如卡普兰的BSC)。对应的,在管理咨询行业,实践中有三种技术路线:技术路线Ⅰ、技术路线Ⅱ和技术路线Ⅲ,也见下图。

麦肯锡们是管理的经验主义者。“全球最佳实践经验”是它们的宣传口号,也是它们给自己贴的标签。事实也是如此,进入麦肯锡公司网站,随便点开一篇文章,看到的都会是满篇的经验性案例、经验性总结、经验性告诫和经验性建议。2018年2月23日,作者登录麦肯锡公司网站,随手点开首页上麦肯锡2017年季刊《极致客户体验–银行未来竞争的护城河》,在刊首语中看到的就是这样一段话(对重复的内容做了删减):“根据我们的经验,最为成功的客户体验转型一定是由客户需求来驱动实现的,而非传统组织架构下某个部门来进行驱动,这意味着改善客户体验的努力前所未有地依赖于畅通的跨部门合作。我们精心策划了一系列文章......,这些要素包括:客户旅程,而非单一触点,在转型中的核心作用;共同愿景,用以弥合CEO与一线员工之间的差距;评估体系,保证公司听到真实的客户声音;客户体验和价值创造之间的紧密联系,确保转型努力卓有成效。此外,我们分享了澳大利亚联邦银行、......等多家国内外领先银行,以及亚马逊、优步、......等多家企业的优秀案例,您可以进一步了解这些一流企业在打造客户体验方面的种种创新尝试。”其它的,像IBM管理咨询,就更显而易见的,它的管理咨询业务的主要特点就是将自身的管理经验业务化,它的“向服务业务模式转型”和“IPD”等咨询产品本来就是对其自身管理经验的总结。

在业务操作上,麦肯锡们多半采用的是“管理移植”模式,即将x企业的管理经验移植到y企业的身上。麦肯锡们走的是上图中的技术路线Ⅱ。该技术路线,注定麦肯锡们的项目成功只是一个概率性事件、小概率事件,而失败和鸡肋是大概率事件,原因可以有无数个,其中最主要的作者认为有四个:

1.经验本来就只具有限的适用性

经验,是特定主体及特定情境下的实践;经验性知识,可以说成是特定情境下的解决方案,可归入工程化知识一类,本来就只具有限的适用性,x企业的经验不一定适用于y企业。管理学100多年来积累的主要是经验性知识;学术性知识也主要来自于对经验性知识的抽象、演绎和整理;整个管理学知识体系中科学性知识的成分较少——所以,实践中才会有“适合的就是最好的”说法——这种说法本身是错误的,但是在以经验性知识为主的情境下,它又是正确的。

尽管麦肯锡们总是将它们的东西冠以“全球最佳”、“标杆”等名头,以使得它们看上去像是“放之四海而皆准的真理”,但是,经验就是经验,经验不是真理,不具普适性。如果麦肯锡们自己也相信它们的知识是真理,那就是无知;如果仅仅是营销手段,那就是有意误导。麦肯锡们也许会辩解说,这些经验有共性,很对,不过这恰恰说明具有普适性的是其中的“共性”而不是经验本身,因此,首先要能抽象出其中的“共性”。麦肯锡们的知识层次和知识类型,先天注定它们的项目成功只可能是一个概率性事件。

2.主体偏差

经麦肯锡们总结的经验,可能已不再是经验本身了。经验来源于实践,来源于事实,可面对同一个事实,100个人可能得出100种经验。管理经验,是对企业管理系统的截取,截取的角度不同、范围不同,以及截取者的知识准备不同,得出的经验都会是不同的。经验是人总结的,所有经验都是个人式的。就如无色的光线穿过蓝色物体它呈蓝色,穿过红色的物体它呈红色。企业实践本身就是一束无色的光线,咨询顾问都是带颜色的个体。麦肯锡们的咨询顾问看到的和总结的经验,都不可避免地被着上麦肯锡们的底色(麦肯锡们也经常将其称之为“我们的经验”),变成一群商学院出身的根本不谙企业实践的MBA们的个人式经验,也许,它们得到的经验也许在出炉的一刹那就已经严重偏离的经验本身,失去了经验的核心价值。

所以,麦肯锡们的经验多半似是而非。还有,麦肯锡们多采用“后台+销售”的业务运作模式。经验先由一群咨询顾问去整理,再由另一群顾问去销售实施,经这样层层翻译和转换,偏差又会进一步扩大,也就是说,经验原值由于主体偏差的原因而被大打折扣。我是觉得麦肯锡们更多的时候是在糟蹋经验——它们有的是接触有价值的经验的机会,却一直没能得出多少有价值的知识。

3.排异反应

企业系统也是系统,而且是有机系统。别人的经验,是从别人的企业系统中“生长”出来的,是与别人的企业系统相融的。将一个企业的做法以移植的方式应用到另一个系统中,必然产生排异反应;系统越复杂、越具有机性、差异越大,排异反应越强。事实上,我们找不到完全相同的两家企业。管理是对管理对象的管理,管理对象不同,管理自然不同。管理,只能是以企业为出发点和目的“设计”出来的,而不能是被“套”上去的,麦肯锡们显然是搞错了对象和手段的关系。

有人说,麦肯锡们可以用几个月时间把一个普通人培训成管理专家,其实,这是不可能的,只不过是培训成经验移植机器,这些根本不懂企业实践和管理的咨询顾问,在项目实施时只能是生吞活剥、照搬照套,管理咨询被它们弄成了对用PPT做成的管理模板的反复应用。麦肯锡们也许会说,它们按行业和职能进行了分类与配型,可以降低系统差异。但归根到底仍是经验层次上配型,而不是原理层次上配型,只是“形似”而不是“神似”,配型成功类似“撞大运”,只是一个小概率事件,排异反应甚至系统性灾难却是大概率事件。而且,它们的这种做法,恰恰说明它们其实真的是不懂管理:在科学层次,管理是统一的,原本就不存在所谓的行业和职能上的差异。所以,实践中我们会看到,它们越是雄心勃勃、高举高打的项目,越是宣称要帮助客户脱胎换骨的外科手术式的项目,失败得越是惨烈;更多的客户则是在“用又不能用,弃之又觉可惜”中反复纠结。

4.反战略性

在商业世界,企业价值主要来自于其独特性而不是同质性,未来更是如此。管理移植的结果是造就一个同质化的企业。管理移植的成功,是战术上的成功和战略上的失败。声称做战略咨询的麦肯锡们,其技术路线却是反战略性的。麦肯锡们也许或说它们也会有创新、有突破,可是没有认知层次和原理上的突破,不可能有设计层次的突破——任何领域都是如此——经验层次的麦肯锡们没有原理。

另外,经验是现象。如果盯在现象上,我们会发现世界每时每刻都在变,而事实上,这个世界的运行规律很少会变,这个宇宙的规则甚至从来都没有变过。商业世界也是如此,成功的基本法则没有太多,底层结构和规则也很少会变。乱花渐欲迷人眼,经验主义的咨询公司,很容易将客户诱导进入一种碌碌无为的现象追逐游戏之中。

总之,对管理咨询主体而言,选择技术路线Ⅱ是错误的。经验,只有那些经历过那种困惑的人才能感知它的关键。学习经验,实践者远比咨询顾问更在行,更具优势。技术路线Ⅱ,是实践者的技术路线,不应该被作为管理咨询公司的技术路线。在互联网时代,在管理经验和信息充分流动的时代,经验型管理咨询公司更加没有再存在的价值,唯一的有用的角色是作为经验交流的平台。

技术线路Ⅲ也是不成立。技术线路Ⅲ,以学院式咨询为代表。由于以下的一些原因,技术路线Ⅲ在实践中的效果更为糟糕。这些原因包括:商学院教授们的知识层次并不比许多咨询顾问高;象牙塔里的人不懂企业、不懂实践,更没有能力对知识进行实践还原,他们的知识与实践真实之间其实是两张皮;知识导向的习惯性思维,等等。商学院教授们,成了空有管理学知识的外行。

管理咨询的唯一正确的技术路线,是技术路线Ⅰ。管理学是经验科学,即要从经验上升到科学层次才有意义,要走到经验的背后。并非说经验不能移植,只是应该“移植”的是经验背后的原理,是经验昭示的真理,而不是经验本身;也并非说经验是没有价值的,对管理咨询顾问而言,经验的价值,主要是其作为得窥真理的窗口的价值,经验也是整个管理学知识大厦建立的基础。向“最佳实践经验”学习的结果,不是照葫芦画瓢,而是异曲同工。走技术路线Ⅰ的管理咨询公司很少,目前为止,也只有上海智栈企业管理事务所和布鲁斯×D×亨德森时代的波士顿咨询公司,原因是这条路线不容易走,从经验到科学虽然只差一个解释,可这个解释却不是一般人能做到的,这是一种科学家性质的工作。

可以说,管理咨询业从一开始就被麦肯锡们引向了一个错误的方向。麦肯锡们创造了管理咨询业,也误导了管理咨询业,将一个科学性质的产业误导成一个经验性质的产业。麦肯锡们的成功不是技术上的成功,而是营销上的成功:把经验包装成真理,再给自己戴上“顶级”、“TOP”、“国际型”、"几大"等皇冠,制造企业对它们的迷信。麦肯锡们就像那些奢侈品,昂贵却没有任何实用价值,仅适合去满足有些企业要为自己贴上管理先进的标签的需求。对麦肯锡们的先入为主是一个巨大的灾难。管理学是科学,但长期停滞在经验层次、禁锢在经验层次,这与麦肯锡们的存在不无关系;麦肯锡们对管理学进行了错误的“格式化”,对实践者的管理思维进行了错误的“格式化”,将企业对管理咨询公司的认识和选择模式进行了错误的“格式化”;管理,这个需求广泛的基础产业,也因此始终没能得到应有的发展。

来源:上海智栈企业管理事务所