作者:姚盼

(图为易烊千玺作为国宝守护人图片)

2018年1月21日播出的《国家宝藏》第三个藏品 —— 大克鼎今生故事讲述人72岁高龄的潘裕翼先生讲述了奶奶潘达于先生保护国宝大克鼎、大盂鼎等珍贵文物并经送给国家的故事,今天,慧谷家族就给大家揭开潘家的什么来历。

书接上文,本期我们从潘达于讲起。

(潘达于)

潘达于(1904-2007),是苏州名门潘世恩、潘祖荫之后。1923年,l8岁的潘达于嫁入潘家成为潘祖年的孙媳,丈夫、祖父相继去世后,年仅20岁的潘达于就挑起了掌管门户、守护家藏的重任。

潘达于祖籍苏州,住西花桥巷,原姓丁,1906年3月出生在苏州老宅内。父亲丁春之曾任山西定襄知县,辛亥革命以后返回苏州投身实业,成为苏州最早一批民族资本家的代表。

1923年,丁达于嫁给潘家子弟潘承镜,潘承镜是由潘家四房过嗣给潘祖荫、潘祖年兄弟为孙子,兼祧两房香烟。不料婚后三个月,丈夫潘承镜就去世了,没有留下子嗣。潘祖年体谅潘达于的处境,不再嗣孙,改由潘达于出面,为先夫潘承镜立嗣子,可是嗣进不久后夭折了,随后再嗣一子潘家懋(德斋),长大成人后,延续了潘祖荫、潘祖年兄弟这一支的香火。歙县大阜的潘家祠堂如今破败不堪。

(潘达于老人和捐赠的国宝大盂鼎和大克鼎 金定根摄于2004年2月28日)

传奇一生

所谓物极必反盛极则衰,潘氏家族的辉煌在潘祖荫手里达到了辉煌的顶峰,但顶峰之后就是衰弱的开始。潘祖荫一直无后,所以他的弟弟潘祖年就把两个儿子过继给潘祖荫,但也相继早夭,只剩下两个女儿,家中还是无人继承香火,于是,“老三房”的后代潘承镜被过继过来,成为潘祖荫和潘祖年两家的孙子。然而,仿佛是潘祖荫的命中没有后代,潘承镜过继给潘祖荫后不久也亡故了,只留下了一个新婚仅三个月的妻子潘达于,没有留下子嗣。

当年潘祖荫在北京去世后,遗留下了大批收藏文物,潘祖年秘密赴京押运回故乡,存放在苏州南石子街的潘家旧宅中。这批文物数量之巨相当罕见,仅青铜器就堆放了满满一大房间,另有一大间专放古籍版本和字画卷轴。而在潘承镜死后第二年,潘祖年也去世了,因此,刚过门不久的潘达于就此挑起了掌管门户的重任,守着大量文物财宝借住在苏州城里南石子街“老二房”的旧宅里。

潘家有宝众人皆知,那两尊旷世宝鼎,更是海内外很多收藏人士所梦寐以求的。潘家式微之后,觊觎宝物的人自然就多了起来。清末权臣端方就曾对潘家人百般纠缠,想要“借”走两尊宝鼎。

(图为与之配套的小克鼎)

幸运的是,时值辛亥革命爆发,清政府在内忧外患中垮台,端方成了断头鬼,潘家宝鼎才得以存留。此后,有一位酷爱中国青铜器的美国人漂洋过海,一路打探到了潘家。他提出以巨资外加一幢洋楼来换取盂、克二鼎,但年轻的潘达于不为所动,一口回绝。

1937年“八.一三”淞沪战争后,日本侵略军的飞机不时抵临苏州骚扰轰炸。潘达于随家人到太湖边的光福避难。快到中秋节时,大家以为仗打得不那样急了,找个机会回城里过中秋。不料八月十六、十七两天,日本飞机又飞到苏州上空大轰炸,大家匆忙收拾了东西又逃到光福;就在八月十八、十九两天,情急之中的潘达于打定主意要密藏这批宝物。

于是,她叫来了家里的木匠做了一个结实的大木箱,底板用粗粗的圆木直接钉牢,然后在夜间,搬开住处的地面方砖掘个坑,先放入木箱,把大盂鼎、大克鼎成对角慢慢放进箱子,空当里塞进一些小件青铜器及金银物件,随后盖好箱盖平整泥土,按原样铺好方砖,再细心整理得外表不留挖掘过的痕迹。

书画和部分古董则放进了“三间头”,所谓“三间头”,指的是江南民宅夹弄里的三间隔房,只有一扇小门与弄堂相通,如果小门被杂物堆没,很不容易发现。

当时的藏书有十几个大橱,不好搬动,潘达于请来姐夫潘博山,把书画按宋元明清朝代分类,放到书箱里,装了三十来箱,以及卷轴、铜器等等,搬进“三间头”,小门关严,外面用旧家具堆没,收拾得随随便便。这样一来,不知底细的人就是走过,也看不出里面还有隔房。

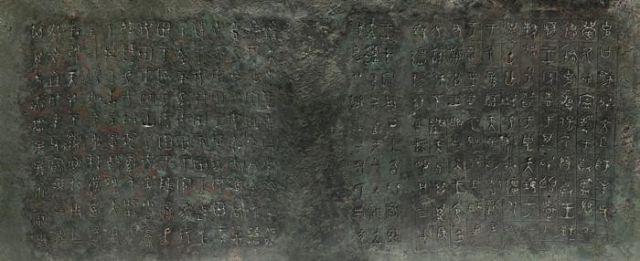

(图为大克鼎290字铭文)

在潘达于的《自传》中,她记得办好这件大事的参与者是,家里的两个木匠师傅,姐夫潘博山和他的八弟。“我始终在场监督,再没有旁人参加”。后来,为了保密,潘家承诺两位木匠师傅——潘家养你们一世。

日本人攻陷苏州后,果然直奔潘家大宅,威逼潘家交出家藏文物,但潘达于和家人在侵略者的淫威面前丝毫都没有动摇。日军前后七次闯到潘家一遍又一遍地搜刮,虽然财物损失不少,但大土坑和“三间头”一直都没有被发现。据说日军司令松井曾亲自查问过潘家的收藏,但最终也没有抢到手。两个宝鼎和众多潘家珍贵收藏就这样躲在地下安然躲过了那场灾难。

1944年,埋在地下的木箱腐烂,泥土带方砖都塌陷下去了。潘达于让儿子家懋和小兄弟及一位木匠把藏品起了出来,他们用圆木做架,粗绳结牢大鼎,徐徐吊出土坑,然后两只大鼎被安置在一间房间的角落里,鼎里放些破衣杂物,再用旧家具堆没,房间锁死,既不住人也不走人。就这样一直保存到了解放之后。

捐献国宝

1951年7月,移居上海的潘达于致函华东军政委员会文化部:“窃念盂克二大鼎为具有全国性之重要文物,亟宜贮藏得所,克保永久。诚愿将两大鼎呈献大部,并请拨交上海市文物管理委员会筹备之博物馆珍藏展览,俾全国性之文物得于全国重要区域内,供广大观众之观瞻及研究……”

刚刚成立的上海市文物管理委员会以隆重的授奖典礼表彰潘氏捐献之举。华东军政委员会文化部文物处处长唐弢主持,华东军政委员会文化部部长陈望道致辞,颁发的文化部褒奖状上落着部长沈雁冰的大名:“潘达于先生家藏周代盂鼎、克鼎,为祖国历史名器,六十年来迭经兵火,保存无恙,今举以捐献政府,公诸人民,其爱护民族文化遗产及发扬新爱国主义之精神,至堪嘉尚,特予褒扬,此状。 ”这张奖状在潘达于的卧室里挂了50年。

1952年,上海博物馆开馆,二鼎入馆珍藏;1959年,中国历史博物馆开馆,大盂鼎等125件珍贵文物应征北上。两件巨鼎自此各镇一方,大克鼎成为上博的镇馆之宝。

2004年2月28日,分离近半个世纪的大盂鼎、大克鼎相聚在上海博物馆四楼第三展厅。这是上海博物馆为祝贺捐献者潘达于百岁寿辰而举办的回顾特展,当天下午5时,身着棕色缎袄,脚穿新绣花鞋的潘达于在女儿的搀扶下,走上展台,围着栏绳走了大半圈,这是她50年来第一次看到大盂鼎和大克鼎摆放在一起继献鼎之后,在子女的支持下,潘达于又分批向国家献了大量文物,现在还保存于上海博物馆和南京博物院收藏的就有1956年献字画九十九件;1957年献字画一百五十件;1959年献一百六十一件。另外还献出了不少元明清字画,诸如弘仁的《山水卷》、倪元璐的《山水花卉册》、沈周的《西湖名胜图册》等。

1963年,她把当年为“攀古楼”青铜器逐个照相存档的380块玻璃底片也全部捐献给了上海博物馆。——如今这些底片成为研究潘祖荫青铜器收藏最最重要的原始资料。

本文根据百度百科、《东方收藏》杂志相关内容整理编辑

图片转自网络