作者:尹航

伍德吃托克,这家最初通过“市集”形式聚集小众美食与潮流音乐,并打造出文艺气息浓厚的青年线下社交方式的公司,在最近一次的采访中告诉《三声》(微信公众号ID:tosansheng),他们不再是一家“市集运营”公司。

过去的一年中,受益于购物中心的泛娱乐化与体验式消费的兴起,提供非标产品与异质服务的“市集”重新受到追捧——鹦鹉螺市集实现工业化复制,全年操盘市集超过300场;黄小厨则在引进美食类品牌上表现突出;而伍德吃托克实际上更早地受益于此,2015年初成立之后,他们就通过在北京的一场聚集美食、音乐和潮人的万人线下聚会而成功打出品牌。

在之后的两年时间里,伍德吃托克打造出依托于城市空间的嘉年华、商业体中的popup快闪店与即将上线的“Woodstage伍台”实体商业业态这三条产品线,并逐步淡化“市集”的标签。

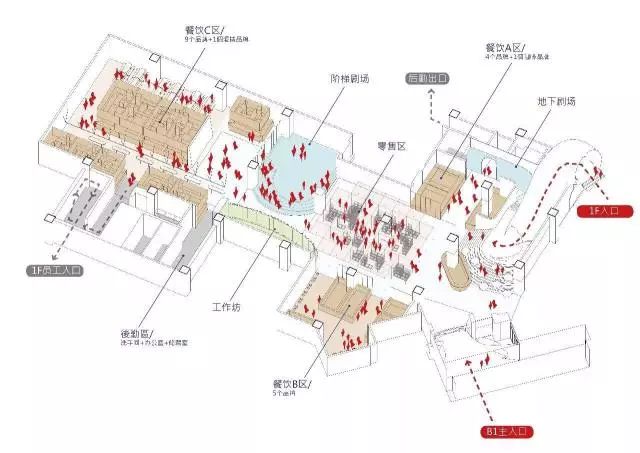

Woodstage“伍台”各业态区域分布

“‘市集’只是一个针对消费端的表述方式而已。”创始人兼CEO张琦说,在每一场被看见的市集背后,伍德吃托克不间断地对市集上与其合作的新创消费品牌进行整合营销服务,提供一揽子的营销解决方案,并将其在嘉年华、快闪店等场景中强化和放大。

张琦告诉我们,作为一家善于发现并运营新品牌的“hunter”,伍德目前扮演着一家整合场景营销公司的角色。他们的愿景,是抓住消费升级对新兴品牌释放的结构性机会,在实践场景营销的过程中,逐步形成伍德的“语言体系”与方法论,再将其工业化复制,最终成为一家对新兴消费品品牌有强影响力的“消费品集团”。

“不拘于用什么形式来承载,嘉年华也好,快闪也好,我们的品牌集群是会渗透在一个时间线上面,活在整个的多元消费场景当中去的。”张琦说,这意味着伍德吃托克将会强化与目前合作品牌之间的联系,在新兴品牌最为需要的整合营销上为品牌提供动力,并以此为切口,实现对品牌的赋能,同时施加伍德吃托克自身的影响力。

2016年7月,伍德吃托克团队完成由经纬中国、挚信资本注资的600万天使轮融资,第二轮融资也已经在去年下半年完成,领投方为华映资本。在持续的资本注入与实践打磨中,伍德吃托克正逐步丰富其内容运营形式,并修炼自身的核心竞争力。

从临时的“市集”到固定的实体商业业态

被命名为嘉年华的市集,依旧是伍德吃托克的最主要的业务形式。

在伍德吃托克2017年主办的线下活动中,无论是与大栅栏街道办事处联合举办的大栅栏生活节,还是在杭州举行的“占领美好”城市派对,亦或是吸引人们在寒冬中走出家门的郎园艺术夜市,都依旧以市集为表现形式——

在一个占地面积数千平,兼具文化和商业属性的城市空间中,大约200个美食、艺文、复古作坊等新创消费品牌聚集起来,在2-3天的时间内,打造出一个带有显著文化属性的青年线下聚会。

这是伍德吃托克相对熟悉并且已经磨合超过两年的产品形式。这些市集平均每天吸引两万人次以上的人流,实现数十万至百万不等的流水。

2017年,伍德吃托克的活动天数达到110天左右,这意味着,平均两周就会进行一场伍德吃托克“嘉年华”。除了伍德吃托克这一大IP,这些活动“正在形成一个接一个、相互联系的爆点”,而伍德吃托克最重要的工作,已经从市集运营,转变为不间断地连接这些爆点,“为我们嘉年华中的新消费品牌与产品,提供一整套的营销解决方案。”

伍德吃托克创始人张琦

张琦认为,这些活动广受欢迎的背后,正是伍德吃托克的方法论在起作用。这是一个涉及商业地产、新兴品牌和消费者的“多边市场”。

在大B端,作为平台的商业地产渴望加强既有空间的运营以吸引人流完成转化,故而以各类优惠条件吸引自带内容与体验的运营者入驻;而新品牌作为小B端,聚合在伍德的平台中,既保有自身多元、独立的特点,同时在整体上实现一种“经过设计的多元化”,从而与伍德吃托克的品牌气质相契合;另一方面,对C端消费者来说,这些提供异质服务与体验内容的新场景,恰恰能够满足当下他们在体验上对于消费升级的新需求。

“我们达成了优势资源的流通,挖掘了存量资源的价值,包括里面的一些关键的合作伙伴,我们也为它实现了商业价值的塑造。”张琦说。

在这个过程中,伍德吃托克所创造的新型复合式场景,将会进一步强化,并最后落地为某种实体商业形态。

张琦告诉我们,2018年农历新年之后,占地1000平米左右的实体复合业态消费场景“woodstage伍台”,将会在朝阳大悦城B1层落地。这里将会有传统的伍德吃托克嘉年华上可见的餐饮、零售、工作坊,更会增加剧场形式,将体验式内容更多地内置于消费场景之中,实现体验+消费的无缝衔接,并将嘉年华形式固定下来,使其成为真正意义上不同于现有购物中心的、集结大量非标产品和独特内容的new mall。“这将是一个‘沉浸式的青年消费场’。”张琦说。

消费领域的“MCN机构”

事实上,对于聚焦于线下内容与消费领域的创业者们来说,“在购物中心里创业”也是他们所面临的共同现实与机会——一方面依赖平台,另一方面平台也需要他们这样的新型内容与体验的组织者。

伍德吃托克同样不例外,一端面对城市空间或商业地产,另一端面对着大量分散的新兴品牌,伍德吃托克本身的价值很大程度上体现在平台与消费品品牌对其的双重需要上。

“实体商业跟我们进行合作,看中的不是虚的品牌,而是一体化的解决问题的方案,以及我们持续让这套方案迭代的能力。”张琦说,这是他们的核心业务。

另一方面,对于品牌来说,伍德吃托克通过在购物中心、城市空间、音乐节、文艺展览、甚至一些行业场景上的拓展,实现了渠道的多元化而在某种程度上成为一种新型渠道公司。

在这些渠道中,“我们对内容进行设计和有机地组织,把市集、派对等都纳入我们的体系当中,输出多场景的体验。”张琦说,实际上这些场景内部天然带有消费属性,这样持续、多层次的渗透给消费者带来体验升级的同时,更大的作用是促进伍德吃托克这一平台中各个品牌的成长。

因此,伍德吃托克不仅打造了自身这一主IP,还逐步开发了快闪平台奇妙精选 Wonder Edition、现场音乐厂牌好看的音乐计划 Bold Music,以及容纳潮牌与户外活动的奇趣体育场 Wonder Stadium 等子活动 IP,为内容创造更多元化的复合应用场景;同时,他们还与众多的新品牌打造“伍德吃托克 X ”系列,加大对合作品牌的影响力;另一方面,从流动的城市空间到购物中心中固定的空间,则是他们通过空间运营强化对购物中心影响力的一种方式。

在这个维度上来看,伍德吃托克已经相当于消费领域的“MCN机构”,扮演了同时为平台与新创品牌赋能的桥梁与中介角色,并且与短视频领域的MCN机构一样,着力于将内容通过各种渠道分发到更多元的场景中,实现整体运营效率的提升。

北京·艺术夜市

不过,硬币总有两面。MCN形式的局限同样难以完全避免。一是在平台释放机会的窗口期,不仅要平衡与平台之间的关系,还要面对大量同类竞争;二是成为新品牌“捕手”之后,如何留存与维系这些品牌,并通过赋能实现双赢。对于MCN属性的公司来说,这两点几乎是永恒的命题。

平均两周一次的线下活动已经相对密集,张琦说他们“一定不抗拒规模”,只要有利于品牌与市场的高频次互动,他们欢迎各种工具、资源、资本在合适的节点进入。

“我们通过点状的、爆炸式的,以及互相之间渗透的方式来实现扩张。”张琦说,这种方式不同于TMT行业那种“单元式”的复制。张琦向《三声》(微信公众号ID:tosansheng)表示,伍德这种强内容和体验属性的业态,每一场活动都能深入地与市场以及消费者进行互动,从而得以通过较低的频次实现较强的品牌塑造。

在他看来,规模并不是最大的困难,他最为看重的还是规模化复制过程中必须形成的工业化标准,以及这套标准的迭代。

张琦举了好莱坞电影公司的例子,“他们的内容不完全依靠一个以创意实体,而是靠一套工业化的标准体系生产,同时这套体系还在不断迭代。”张琦告诉我们,在往后的运营中,他们需要拿 50% 以上的时间持续去打磨和复盘自身的这套体系。

当内容与消费创业进入到线下场景,所有人都会感到难度骤增。即便线下已被公认为新的优质流量入口,但既有的壁垒以及复杂的生态,都对创业者实际操盘以及多方整合等能力提出了更高的要求。只有一手针对平台解决其内容运营的痛点,一手抓住新兴的消费品牌,在持续迭代的前提下为其赋能,像伍德吃托克这样介于平台与单个消费品牌之间的创业者,才能巩固并持续自身的优势。

三声原创内容 转载请联系授权