英国诗人约翰·济慈年仅25岁便因为肺结核在罗马逝世,客死他乡。在临终的日子里,他写下了不少文笔优美、感情真挚的告别信,稍稍(绝非虚伪)缓解了自己肉身的病痛与情感的苦恼。信的主题涉及他日渐缩小的生活圈子、不断沉沦的脆弱身体,以及即将永别的朋友们。在最后一封信里,他谈到了“死后的生活”;在走下自己短暂的人生舞台前,济慈在信的末尾作了最后的告别,其言辞动人、谦卑而恭敬:“我总是深深地鞠下一躬。”

正如医生兼作家奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks)临终前所言,死亡既是表演,也是艺术与实践,死亡有庄重、沉痛的一面,同时也是稀松平常、自然而然的事情;死亡兼具物理与精神的维度;死亡是整个世界的终结:“没有一个人的死能跟别人完全一样,永远没有。”

我们的生死都发生于肉体之中。早先死亡稀松平常,并没有什么制度来掩饰它:一个生活在20世纪以前的成年人,几乎肯定会亲历父母、子女或朋友的死亡。此外,那时的人们深信,死亡并不是一切的终结。他们目击死亡、面对死亡、为死亡做好万全准备,甚至拥抱死亡——例如约翰·邓恩曾在棺材里睡觉;杰里米·泰勒写过一本类似于灵魂指南的小册子《神圣地生与死》,在死亡艺术史上有重要地位;而莎士比亚《暴风雨》里的普洛斯彼罗在年老后几乎把所有精力都用来思考死亡。

如今,尽管我们在活着的时候可以感到自己有一个终结,却并没有真诚地面对它。我们只是知道自己今后会死,但对死亡没有真正的认识。除了某些极端可怕的时刻之外,我们的身体要等到执行死刑或是上了绞刑架,才会对死亡有那么一点儿体会。即便到了这个地步,人们仍会视死亡为一种困境,接着便不惜一切代价来为自己续命:脆弱无比、四肢已不听使唤的身体被连在各种机器上,以输入氧气、血液和药物,心脏重又砰砰跳动起来,不论这伴随着多么大的痛苦,不论这种努力是多么地无望,也不论生命终究会在某个时间点终结,这样的死亡过程漫长、持久、痛苦而无尊严。

活得长久易,死得体面难。许多人想要在家里去世,但他们的归宿却通常是医院。许多人想要与家人相伴;但他们通常在周围只有陌生人的情况下孤独地死去。“这些人的死被他人从其身上夺走了,”西穆斯·奥马洪尼(Seamus O'Mahony)在《我们当下的死法》(The Way We Die Now)一书中对此做出了发人深省、相当理智的解释:从前的死亡乃是公开的、得到广泛认可的,它有一套人皆共享的程序,但如今却完全被一套极端医疗化、官僚化的程序所取代,死亡被把控在了专家手中;这种死法时而俗气,时而可笑,有时又是痛苦或不体面的。现代人这种“干净”的死法,反倒成了一个不甚光彩的小秘密,几乎到了尴尬的地步:我们的语言碰到死亡就绕路,我们不愿意提起死亡,我们看到死人唯恐避之不及,我们羞于面对这一赤裸裸的、颇有些令人恶心的事实,遗体会很快被抬走,做完各种防腐处理(鉴于气味难闻),最后便被搬到各类殡葬“设施”——一般在工业区里——去火化掉。

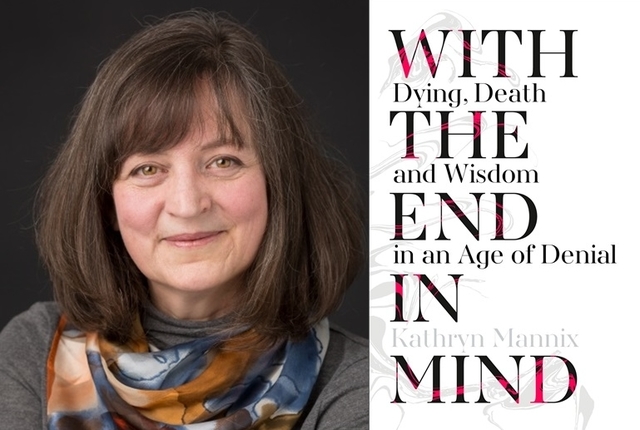

面对临终和死亡,我们已经完全没有章法可循了吗?近几年来,医生、科学家、作家以及一些愿意审视自身死亡的人们贡献了大量这一方面的书籍,希望能为我们展示别样的、更具人情味的离世方式:阿图·葛文德,奥利弗·萨克斯,亨利·马什,珍妮·迪斯基,汤姆·鲁博克,马里昂·库茨,保罗·卡拉尼提,还有海伦·邓莫尔的一系列告别诗……名单太长,不必一一列举。谢尔温·努兰德(Sherwin Nuland)1993年的《我们如何死》(How We Die)一书为这些作品提供了重要的灵感,这本著作风格朴素而不乏威严。如今,凯瑟琳·曼尼克斯(Kathryn Mannix)也加入了这一光荣行列,她尽管比较低调、不事张扬,但观点非常杰出。这位施用保守疗法(人称“死亡夫人”)的医生没少跟临终的人们及其家属打交道,她曾亲历临终全程,在人们极端痛苦、恐惧与失落时为他们加油打气。大约四分之一的人都死得比较突然且出人意料, 而曼尼克斯更常接触到的,则是那些慢慢死去、临终阶段长达几个月乃至几年的人。她的工作主要是诊断和医治,但同时也肩负着另一项重要任务:协助临终者及其家庭,与其共同应对死亡这一生命中最后的重大事件。

在《用心对待终结:否认时代的临终、死亡与智慧》(With the End in Mind: Dying, Death and Wisdom in an Age of Denial,所谓“否认的时代”,指当前人们普遍不信任他人及制度,乃至于频频对科学家的权威研究结论表示怀疑和拒斥——译注)一书中,曼尼克斯透过一系列生动的故事探讨了临终问题,大部分故事主角隐去真名,也有一小部分故事是由多个案例汇编而成,所有这些故事皆见证了动人心弦的勇气与人类之爱。她希望借此来刻画不同形式的死亡——一名患上睾丸癌的年轻男子的治疗室名叫“孤独的球”(the Lonely Ballroom),救济院里临终前的母亲用尽最后的力气陪女儿在走廊上散步,年仅22岁就得了囊肿性纤维化(cystic fibrosis)的患者,罹患白血病的青年……此外她还向读者展示着:纵观书中每一个案例,死亡在情感上也许很可怕,但未必会痛苦到不可忍受;死亡可能是悲剧性的,但是无需恐怖,也无需因有太多事情就此画上句号而感到六神无主。

与南丁格尔手持一盏明灯走在残废和临终的士兵中间的著名画面类似,曼尼克斯的目标也是为“死亡”这个人们经常试图回避的话题增添一丝柔光。她希望带领读者们思考临终与死亡对他人及自身的意义,力求将恐惧和退缩逐出这个话题。她的文风温柔而亲切,能够安抚人心,但同时又谨慎地保持公平。如果某个故事表明否认死亡是不好的,真相需要慢慢地、小心地予以揭示,那么另一个故事里就会谈一谈否认的好处;如果某则故事谈到有望为患者再多争取一点宝贵时间,那么另一个故事则会讲到延长生命也有其残酷的一面,死亡反倒是一种必要的关怀。一个人的体面死法不一定适合另一个人——在走下人生舞台前,我们每个人都需要找到适合自己的致谢与离场方式。

我几乎同意曼尼克斯的所有观点;我希望让她(或者某个像她这样富有同情心、充满智慧的人)来担任我的临终关怀医生,在人生终点来临之时为我减轻些许痛苦。不过,鉴于该书的写作目的主要是强调如何能够死得体面,它也就没花多少笔墨去讨论死亡当中的诸多混乱、恐惧、痛苦与不可预料了——亦即其不体面、不近人情、无可忍受的那一面。不是每个人都能体面离世,也不是每个人都能平静面对自己的消亡。无论我们为死亡做了多少准备,无论思虑得如何周全,死亡对我们而言仍是不可捉摸、彻底荒芜之事。

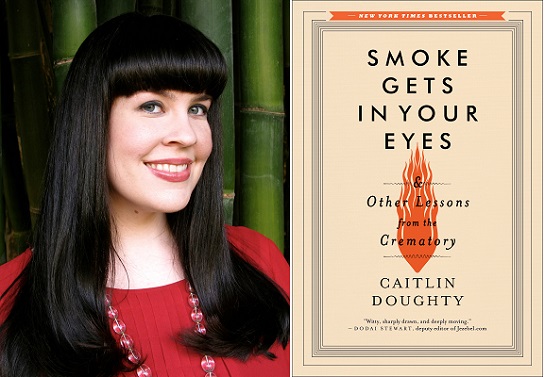

凯特琳·达芙蒂(Caitlin Doughty)在美国殡葬业当中小有名气,曾参与鼓吹积极面对死亡的运动。说起遗体处理,她一点也不打算低调——“说出它的本来面目就好”,她在自己的第一本书《烟雾弥漫你的眼》(Smoke gets in your eyes)里写道。皮肤滑移(skin slip)那就是皮肤滑移,遗体腐败就是臭不可闻。身体必然会衰朽和腐化,死亡既是悲剧又是闹剧。达芙提以直截了当、不带一丝情绪的口吻谈论着这一切,在她看来,西方人已经把死亡与各种后事变成了一种业务性的、敷衍性的过场,死亡作为人生终点的意义遭到了否定。

而她的使命在于“重建对死亡的公共认识(public understanding)”,在于让料理逝者的过程重新焕发出个性与喜悦——有鉴于此,在《从当下抵达永恒》(From Here to Eternity)一书中,她又带着读者参与了一场发现之旅:美国唯一的火葬柴堆(pyre);西藏的天葬,其中有专人把遗体分解成小块,混以大麦粉、牦牛油或是牛奶,然后放置在野外等秃鹫来吃掉;印度的灵塔葬(burial tower);她还考察了印度尼西亚的塔纳托拉雅人(Tana Toraja),他们会对遗体做防腐处理,然后供奉在家里(设有食品供奉,盛装打扮,甚至还会为其专辟一处居室),为期几个月或数年,之后全家献祭一头牲畜,以完成整个仪式的最后环节;巴塞罗那的地下埋骨场;墨西哥的“死者之日”(Day of the Dead)。头骨用来做花瓶,身体放到农场作肥料,尸身上洒满玫瑰花瓣,葬礼的主持人梳着长发髻、身穿紫色礼服——达芙提之所以欣赏这一切,乃是由于这些仪式认可了死亡,使人能够直面肉体的消逝及与之相伴的巨大情感波动。

此外,尽管该书旨在展示各种“奇葩”丧葬习俗,但它也与曼尼克斯的想法类似,设法做到客观公允:某一文化的习俗可能是另一文化的禁忌。我们也许不愿剥下挚爱之人已经腐坏的皮肉,但对他人而言火葬可能反而是令人厌恶的。重点在于为他人“提供某种空间”(hold the space,指一种单纯的陪伴与倾听,不作论断也不提供任何建议,他人的情感因此可以自由流露——译注)——助其消除恐惧与羞耻,为悲痛的家人与朋友们建构一个安全的场域,使他们可以以各自的方式去缅怀逝者。

动物只会消亡(perish),惟有人才会死(die)——这是因为,我们乃是意识到了自身之必死性(mortality)的生物。想起这一点难免会让人感到晕头转向、不堪忍受,但也正是这一点给予了我们自我意识、生活形态与意义。“死亡能摧毁一个人,而死亡意识能救活这个人,“爱德华·摩根·福斯特(E·M·Forster)如是说。死亡是亨利·詹姆士的“最杰出之事”,是马丁·艾米斯(Martin Amis)的回到镜子背面(此人曾化用过一句名言“人通过死亡来看清世事,正如镜子需要漆黑的背面”,其原文为“Death is the dark backing a mirror needs if we are to see anything”——译注),是拉罗什富科(Rochefoucauld)的太阳,我们不可以看它太久,否则便会弄瞎自己的眼睛(此说源自其《道德箴言录》里的名言“太阳与死亡皆不可久视”——译注)。死亡是伟大的虚无,死亡又是一切,它同时造就和毁灭着我们,我们所有人都在这里抵达终点。没有什么东西比死亡更确定;也没有什么东西能比死亡更加令人困惑、陌生、丢丑、全然地不可忍受,死亡是永恒的真理。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】